从1890年代到1930年代,中国人对“可笑”的思考和谈论方式发生了很大转变。本书将关于“笑”的文化表达分成五种:笑话、游戏、诟骂、滑稽和幽默,展现了这一时代日常生活中的喜剧特质,呈现了中国文化现代化进程中为我们所忽视的面向,揭示了这一时期的喜剧文化对当下汉语表达的持久影响。

>>内文选读

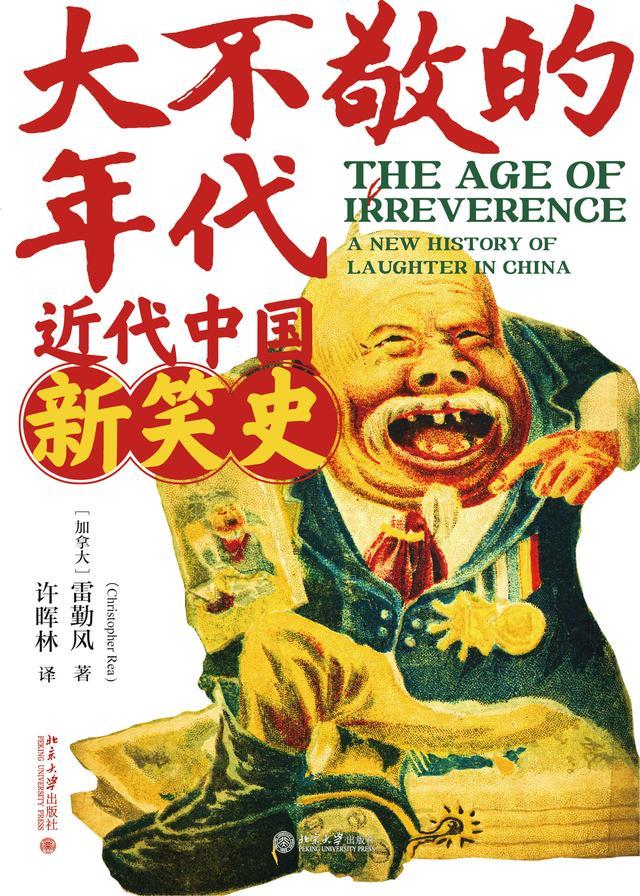

1903年,20世纪初中国最前卫多产的文人吴趼人,在当时流亡日本的维新派最重要的文学刊物——横滨《新小说》上同时开始了两部作品的连载。第一部作品是小说《痛史》,第二部则是一系列的笑话,名为《新笑史》。

这两部作品都出现在中国前途茫茫之际。清朝历经震荡,尚未醒觉;不论是1895年对日战争的失败、1898年胎死腹中的改革运动,还是紧接着的义和团之乱。

曾经也有知识分子想在政府谋个一官半职,但此时都转而仰赖文学创作或创业谋生。吴趼人也在其中。这些作家抒发情感的重心往往是他们的悲愤与痛苦。《痛史》摆在期刊前头,《新笑史》则出现在期刊后头。或者如吴趼人的同辈刘鹗(1857-1909),他在同一年开始写作的《老残游记》是这样开头的:“婴儿堕地,其泣也呱呱;及其老死,家人环绕,其哭也号啕。然则哭泣也者,固人之所以成始成终也。其间人品之高下,以其哭泣之多寡为衡。”刘鹗自诩为“深情的哭泣者”,力邀读者与他同哭。

刘鹗其实在诉诸古老的概念:眼泪是人世间——甚至是天人之间——强而有力的交流载体。在关于孟姜女的传说里,孟姜女寻觅她在长城被迫劳役的丈夫,却发现他早已埋骨城墙,于是痛哭城下,长城因而崩塌。

近代文化改革者则认为眼泪是社会赋权的载体。1919年的五四运动就是最具关键性的时刻——青年学生和各阶层人民因《凡尔赛和约》对于中国的不平等对待而感到愤怒,举行示威抗议,进而发展成全国性的文化运动,主张中国文化要有彻底的改变。1921年,社会运动参与者郑振铎(1898-1958)呼吁作家反抗传统对美学的关注,并以能代表中国人苦难的“血和泪的文学”取而代之。

1924年,上海通俗作家程瞻庐(1879-1943)出版了一篇回应当代文学潮流的文章,名为《可喜的血泪文章》。开场白是这样的:“近人作哀情小说,恒喜装点血泪字样。实则哀不哀并不在几个字面上发生区别。吾今撰喜情小说一段,中间点缀八个血字、十个泪字;就字面上论,似乎沉痛极矣。孰知却是一段可喜的文章,不是一段可痛的文章。”他的故事正如他所说——充满了喜悦的泪水。开头是这样的:“血也似的斜阳渐渐西下,楼头一对新夫妇,软语缠绵。彼此血球中,都装载着万千情愫,随着血轮,周而复始的转动。夫道,吾爱⋯⋯”

程瞻庐的戏仿将这陈腔滥调反过来用——既然笑可以掩饰泪,那么一个作家应该也可以用血和泪来激发笑。学者兼作家钱锺书后来评道:对作家而言,“卖哭之用,不输‘卖笑’”。即便是清朝经典小说《红楼梦》中悲剧人物林黛玉著名的“还泪”“欠泪的”,他也认为那是“行泪贿”,也就是把伤感当作情感交易中的货币。

从吴趼人的时代开始,“笑/泪”这样的组合成为现代中国文化显著的特点,到了20世纪初,大家似乎更是异常着迷。1930年代最畅销的小说——张恨水的《啼笑因缘》(1931),更以“笑/泪”作为人世无常的隐喻。约莫十年后,林语堂以英文写就的批判之作《啼笑皆非》(Between Tearsand Laughter, 1943)也以“笑/泪”象征知识分子悲愤的无力感。1930年代带有左倾进步倾向的电影(如孙瑜的《天明》〔1933〕),也习惯把都市底层的生活刻画成悲喜剧。

近代中国文人甚至连讲笑话都诉诸血泪。以“包天笑”为笔名的民国时期最多产的小说家包公毅(1876-1973)和一位以“冷血”为笔名的作家合撰文章时,把两人的笔名合称为“冷笑”。

1914年的笑话书《破涕录》描述“某君自号志士,登坛演说必先痛哭,涕泪交下”而感动观众;事实上,他的催泪秘方是藏在白巾里的生姜“辣气冲鼻”。《老残游记》尽管序言哀伤,内容却是生动的冒险故事,历代读者鲜少否认老残这位江湖郎中是富有幽默精神的角色。

中国共产党在1940年代晚期时,举办了很多可以让人民倾诉在国民党治下所受苦难的“诉苦”大会。不过,少数早期出于意识形态而推动写实主义的作者,逐渐发现悲剧的净化效果也有局限。鲁迅在1924年写下短篇小说《祝福》,讲述一名乡下妇女历经两任丈夫过世、失去工作以及稚子被狼叼走的打击。文中,祥林嫂四处对村民诉说她的悲惨故事:“我真傻,真的⋯⋯我单知道下雪的时候野兽在山坳里没有食吃,会到村里来。”起初,她的故事使观众落下真挚的泪、同情的叹息。然而反复几次之后,他们由同情转为冷漠,甚至鄙夷。他们模仿她的自怜自艾,当面嘲讽她。她儿子的命运并未改变——但一次又一次的讲述却让悲剧性彻底瓦解了。

当代中国研究充满了创伤故事。白睿文《痛史》得名自吴趼人的同名小说,记录19世纪以来一连串从里到外冲击现代中国的创伤。王德威描写历史遗留的暴力如何让现代中国文学无法摆脱“历史这头怪兽”的缠绕。王斑则借鉴德国文学评论家瓦尔特·本雅明,把现代中国历史比喻成一堆积累的残骸。官方对历史创伤的说法不脱一种革命式的现代化叙事——他们“盯着血腥画面那么一秒,就转身仓促编织一段叙事,(企图)把无意义的说成有意义、荒谬的说成悲剧、停滞的说成进步、可怖的说成是胜利”。王斑认为,拒绝接受这种进步叙事的作家于是学会“凝视这些画面更久一点、从残骸中搜集更多片段、然后建档以便批评与反思”。

从吴趼人的《新笑史》可以发现:另一种看待历史的方式是把它当作一连串的笑话。不见得因为有苦难所以不需要笑声,有时苦难甚至正需要笑声。莎士比亚《爱的徒劳》剧末,女角萝莎琳规劝油嘴滑舌的贵族拜伦,他的机智与其用来追求她,不如用来鼓舞那些患疾与将死之人。唯有如此赎罪才能使她相信他的诚意。他反驳说:“欢笑不能撼动一个痛苦中的灵魂。”但萝莎琳提醒他:

A jest’s prosperity lies in the ear

Of him that hears it, never in the tongue

Of him that makes it.

一个笑话成功与否

取决于听者之耳,

而非说者之口。

(第5幕第2场第2804-5行)

20世纪早期的中国作家不需通过情人的激励,就找寻到借由诙谐救治濒死帝国的子民(或再更晚些的羸弱的民国国民)的方式。许多人热情投身鼓舞人民的行列,帮“笑”寻找安慰剂以外的用途。笑话可以唤起改革,游戏精神可以导向新发现,嘲讽可能让当权者因羞愧而改进。相反地,“笑”也可能是文化疾病的症状。在鲁迅的小说《狂人日记》(1918)里,叙述者痛骂他眼中所见的——在这跟麦克白的苏格兰一样虚伪又凶残的中国,他看到人们的笑中全是刀。作家谈论笑与泪时不只将它们当作两个对立面,而是视其为情感复杂光谱的象征。这一切发生在一个逐渐被不同文类划分的文学市场,这可能是为什么吴趼人把笑与痛的历史分开来写,而不是仅将笑视为这部历史创伤大戏的配角。

我在本书使用“笑”这个字表示光谱上不同程度的态度与行为,从娱乐、滑稽到嘲弄等。我特别好奇某些形式的笑究竟在什么时候以及为什么变成一个文化特色,有时甚至将历史推往出人意表的方向。大概没什么人会认为中国近代的经历令人快活;不过,它的机智与趣味倒吸引了不少关注,并且影响了公众情绪。怀特说:“幽默家靠麻烦事养胖。”而现代中国一点也不缺麻烦事。药学家李时珍早在16世纪就发现,只要有对的药方,就连毒物也能使人发笑。现代中国作家和艺术家已对炼“笑”术驾轻就熟,善于把政治毒物转化成笑文化的养分。