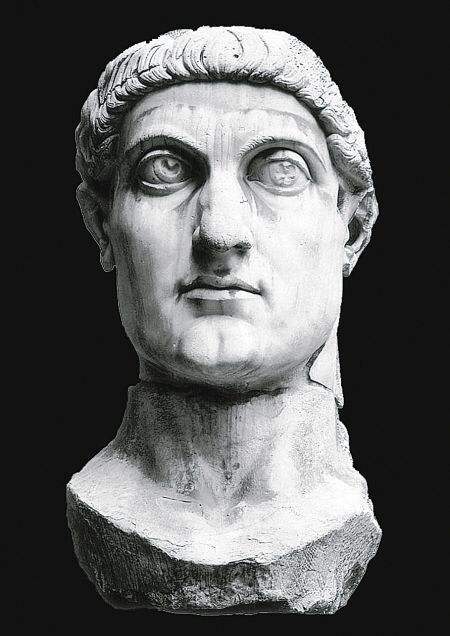

英语中“The Great”冠在某某皇帝名字后面,意指“某某大帝”。在罗马帝国的众多位皇帝中,能被冠以“The Great”的,不是凯撒,也不是屋大维,而是君士坦丁。

(君士坦丁大帝,图片来源于网络)

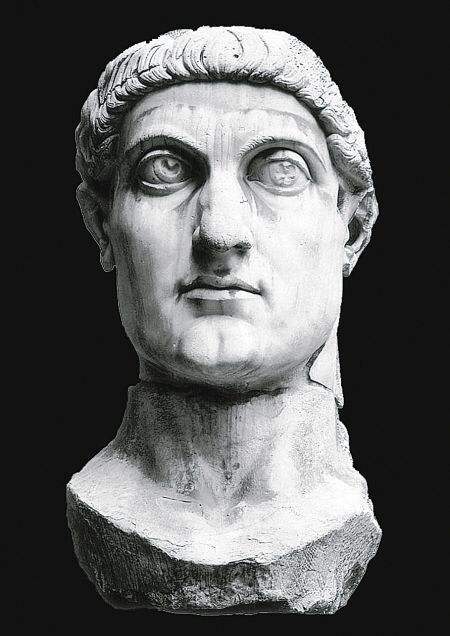

君士坦丁于公元275年(也有资料说是272年)出生于现代塞尔维亚共和国境内的尼什,在古罗马时期,这是一个叫做耐苏的小镇。他的父亲是罗马皇帝君士坦提乌斯,当然在他出生的时候,君士坦提乌斯并不是罗马皇帝,而是当地众多贫民出身的百人队长之一。他的母亲海伦娜则是一个小酒馆老板的女儿。

(君士坦提乌斯,图片来源于网络)

君士坦丁的幼年在耐苏度过,后来随着父亲驻地的调动,来到了位于现代德国西部摩泽尔河上游地区的莱茵河防区。公元293年,罗马皇帝戴克里先创立了“四帝共治制”,彻底改变了当时还是18岁青年的君士坦丁的人生。君士坦丁的父亲君士坦提乌斯为了被任命为帝国西方的“副帝”,与他的母亲海伦娜离婚,迎娶了西方“正帝”马克西米安的继女迪奥多拉为妻。走投无路的海伦娜带着年轻的君士坦丁被东方“正帝”戴克里先收留,来到了位于小亚细亚西部的海港城市尼科米底亚,在这里,青年君士坦丁开始了他的政治和军事生涯,也接触到了在东方被严厉镇压和迫害的基督教。

(戴克里先,图片来源于网络)

公元305年,君士坦丁离开帝国东方来到欧洲投奔当时已经是西方“正帝”的父亲君士坦提乌斯。君士坦丁在父亲手下表现出了极为出色的才干和个人魅力,以至于在一年后君士坦提乌斯驾崩时,被他手下的官兵推举为西方“正帝”。当然,他这个“正帝”没有得到其他皇帝的认可。通过一系列的政治博弈,公元308年,年仅30出头的君士坦丁最终被正式承认为西方“副帝”。

成为“副帝”的君士坦丁并没就此罢休,他积极备战,厉兵秣马,于4年后进攻罗马,在“米里维桥战役”中打败了不得人心的西方“正帝”马克森提乌斯并将其杀死,登上了西方“正帝”的宝座。公元313年,君士坦丁与东方“正帝”李锡尼在米兰会晤,联合发布了在世界历史上具有划时代意义的“米兰敕令”。

“米兰敕令”宣布在戴克里先皇帝执政期间被严厉打压和迫害的基督教为合法宗教,并归还了被没收的教会资产。承认基督教合法,为基督教的传播铺平了道路,而归还教会资产,则是保证基督教的存续和发展的基础。“米兰敕令”颁布以后,基督教正式走上了征服罗马、征服欧洲乃至征服世界的宏伟大道。

(中世纪《米兰敕令》邮票,图片来源于网络)

颁布“米兰敕令”后不久,君士坦丁又出台了一系列扶持基督教的政策,使基督教成为罗马帝国境内最具活力和发展前景的宗教。公元324年,君士坦丁打败了最后一名竞争对手李锡尼,独揽大权在手,成为了罗马帝国唯一的最高统治者。一年后,君士坦丁召集基督教众主教在小亚细亚西部的尼西亚举行了基督教历史上具有重大意义的尼西亚公会议。

尼西亚公会议解决了基督教内部各教派之间的教理之争,确立了天主教“三位一体”理论的正统地位,避免了基督教因内部教理之争而走向组织崩溃的可能性。同时,罗马皇帝拥有了公会议的“召集权”,这项重要权利后来落入了罗马教区的主教手中,逐渐演变为后世的“罗马教皇”。

公元330年,君士坦丁迁都以自己名字命名的君士坦丁堡,并将这里建设成了罗马帝国的基督教新首都,城内遍布大大小小的基督教教堂。公元337年君士坦丁驾崩,死前接受了基督教的洗礼,葬礼按照基督教的传统仪式举行,遗体埋葬于圣十二使徒教堂。

(中世纪手稿中的君士坦丁堡,图片来源于网络)

对于基督教来说,正是因为君士坦丁的大力扶持,才使得其在面临生死存亡的关键时刻转危为安,并奠定了由地区性宗教发展成为世界性宗教的基础。因此,在后世基督教统治的世界里,凯撒、屋大维、图拉真等虽然伟大,但作为异教徒的他们并没有资格被称为“大帝”,只有君士坦丁才是罗马帝国历史上第一位“大帝”。