今天双体实验室为大家推送的是金观涛老师于1993年发表的《西方中心论的破灭——评全球文化冲突论》一文。美国哈佛大学教授亨廷顿将西方文明绝对优势的丧失与世界各文化内部认同加强这两种历史趋势叠加,得出东西方文化冲突不可避免的结论。金观涛老师认为亨廷顿的看法存在方法和证据的矛盾,即方法是历史学的,但文化自我认同加强的证据却不是历史的,它们只是从当前社会观察中抽出的“事件”。

金老师认为,亨廷顿的文化冲突论未加证明就认定不同文化组成的现代社会一定互相冲突,体现了其并非对现代社会组织方式失去信心,而是内心认同现代社会还应以西方为主导。但其实,不仅西方文明作为人类的中心地位正在失去,西方的学术和以西方历史经验为基础的理论也行将失去正统和霸权的地位。

西方中心论的破灭——评全球文化冲突论

文 / 金观涛

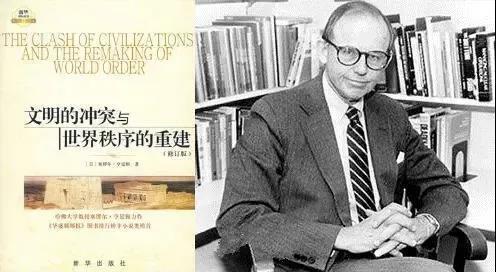

不久前,美国哈佛大学教授亨廷顿在《外交事务》季刊上发表了一篇题为《文明的冲突》的长文,认为“文化冲突”将成为今后国际政治斗争的主线。他说:如果有第三次世界大战,那将是文明之战:基督教文化、儒家文化和伊斯兰文化的分界线将是未来的战斗线。自冷战结束、共产主义和资本主义意识形态对立消失以来,人类社会往何处去一直是世界各国知识分子最关心的问题。亨廷顿的文章立即引起广泛注意。从表面上看,亨廷顿文章充满西方霸权主义,是西方中心论心态的产物。然而,只要撇开文章中为美国外交战略献计献策的内容(在这一部分中,亨廷顿露骨地表现出以美国利益为重的立场),并尽可能把我们应站在哪一方悬置起来,就会发现:文化冲突说的理论基础,与其说是西方中心论,还不如说是建立在西方作为人类文明中心行将破灭的前提上。

方法和证据的矛盾

亨廷顿基于人类文明长程演化模式来展望二十一世纪。十七世纪以前,西方文明只是世界众多地域性文明中的一个。那时的世界秩序,当然取决于基督教、儒家、伊斯兰等文明之间的关系,国际冲突可以说是文明冲突。十七世纪以后,西方文明成为人类文明的主导,原来左右古代世界秩序的主导力量——东西方文明的关系也就退到幕后,让位于西方强国之间的关系。亨廷顿力图证明,十八世纪法国大革命以后近代民族主义出现,十九世纪民族国家成为国际政治角斗场的主角,以及二十世纪马列主义、法西斯主义以及自由主义意识形态在全球范围的对抗,实质上均为西方文明内部冲突的不同形态。

一旦西方文明不再占绝对优势,世界秩序自然不再由西方内部因素规定。近几年西方经济萧条和东亚繁荣形成巨大反差,特别是中国大陆经济引人注目的增长,迫使亨廷顿去想象西方文明优势丧失后的世界格局,从而认为二十一世纪世界将再次回到历史上长期存在的东西方文明冲突之中。将亨廷顿列举的六条理由加以整理,文化冲突论的根据可归为如下三个:第一,文化的差异不会因经济发展和东西方文明交流而缩小,与此相反,不同文化之间的互动反会增加每个文化的自我认同;第二,文化认同一直是高于民族国家认同的,意识形态可以消解,超级大国可以分崩离析,但文化却是历史的产物,种族身份更是不能改变,与现代化并行不悖的必然是寻根、原教旨主义和本土化的兴起;第三、经济合作和秩序有赖于共同文化基础,文化的差异和断裂会阻断不同地区的经济整合。

亨廷顿将西方文明绝对优势的丧失与各文化内部认同加强这两种历史趋势叠加起来,推出了东西方文化冲突不可避免的结论。整个论证似乎无懈可击,但只要严格分析,即可看到其中隐含一个不易发现的悖论,这就是方法和证据的互相矛盾——亨廷顿的方法是历史学的,立足于社会长程变迁,而他提出文化自我认同加强的证据却不是历史的,它们只是从当前社会观察中抽出的“事件”。

二十世纪年鉴学派和新史学的主要贡献就是把历史发展中长期因素(La Longue durée)和“事件”区别开来。正如布罗代尔(Fernand Braudel)所说:“事件是爆炸性的,以其大量的烟雾,充满了当时代人的意识,但它并不能延续长久,人们只能短暂地瞥见它的爆发焰。”历史发展的长期因素是否和亨廷顿列举的趋势相符合呢?我们把上述三方面证据放到世界史中去考察,得到的却是与文明冲突论迥然相违的结论。

什么是文化演变的长期趋势

首先,不同文明的交流是增大还是缩小文化差异?短期观察是得不出结论的。但用世纪作为时间单位,看到的绝不是不同文化在互相影响中自我认同的强化,而是文化认同危机以及文化在互动中融合变迁。亨廷顿引用汤因比的说法:“世界上本有过21个文明,现在还存在6个”,但只字不提汤因比认为不同文明在空间上互相接触所导致的后果。汤因比发现,历史上高级宗教出现之处往往是不同文明互相接触最多的地区。在他的理论体系中,高级宗教将是文明灭亡后的取代物。显然这里蕴含着文明互动会导致文明融合的结论。汤因比的历史哲学因含有太多思辨成分而不被当代研究者引用,但学者们公认十七世纪后东西方文化互动有两个长程现象:一个是东方国家在走向现代过程中,文化中的相当一部分被西化了;另一个是东方文化在西方冲击下的形变。亨廷顿把当代中国大陆、台湾、香港仍归为儒家文化其实大可怀疑。制度化的儒家早已在十九世纪中国与西方文明历史性碰撞中逐步解体。今天,这三地文化都是中国传统与西方文化融合的结果。香港是最西化的,即使大陆和台湾一度占主导地位的政治文化——毛泽东思想和三民主义——也均是在不同程度上传统融合西方文化的结果。

第二,种族认同、文化认同、民族国家认同,三者谁更有力量?今天世界上的几种最主要的文明都是轴心时代以后出现的,而每一种文明的形成均以文化认同战胜狭窄的种族认同为前提。只要我们放宽历史视野,就可以看到一个基本趋势:轴心时代后是文化认同战胜种族认同,而随着十七世纪后传统社会的现代化,文化认同也就让位于民族国家认同。就以中国文明为例,早在两千年前,中国人已用文化认同来超越种族和血缘差异,形成了道德文化价值高于种族认同的华夏中心主义心态。如果不是文化认同高于种族认同,中华民族在两千年中的统一和延续是不可思议的。但以文化作为民族认同符号会和现代化要求矛盾,故中国十九世纪在西方冲击下,基于文化认同的民族主义便向认同民族国家的近代民族主义转化。十九世纪末二十世纪初,中国也出现过一阵以排满为基调的种族民族主义,但它只是儒家意识形态认同解体、文化民族主义向现代民族主义转化中的产物,它是不稳定的。这自然使我们想起,亨廷顿列举的当今种族认同加强的现象,也只是意识形态解体过程中的短期效应。

亨廷顿关于“经济整合必须基于文化同一”的观点,无疑出于两个现实观察的刺激,一是中国大陆、香港、台湾、新加坡加强经济联系,有可能整合成大中华经济圈。另一个是当今美国和日本的经济矛盾大于和欧洲的矛盾。这里实质上是两个问题,前者的含义为文化一致是否有利于经济整合,后者则是共同的文化是否有助于经济利益冲突的解决。如果立足于历史长期趋势,亨廷顿的概括均可被证伪。按文化分类,中国与日本有某种类似,不少人将中日文化划为“儒家文化圈”,但在现代化过程中,中日两国的经济非但没有整合,还出现过强烈对抗。今天中国大陆、香港、台湾、新加坡建立大中华经济圈的构想与其说是基于文化同一,还不如说更多出于经济形态和发展程度的配合。至于不同国家和利益集团的经济利益出现对抗时,文化的统一是否有助于平息经济利益矛盾,二十世纪的世界史正好为我们提供直接例证。本世纪两次世界大战主要发生在具有相同文化的西方国家之间。自1870年到1910年四十年间,英国的工业总产值增加了一倍,而德国却增加了近四倍。原来以英国经济实力为中心的市场秩序受到迅速现代化的德国挑战,用博兰尼(Karl Polanyi)的话说,二十世纪初法西斯主义和保护主义的兴起,以及二次世界大战实质上是文化社会秩序被迅速扩张的市场所颠覆。它表明:文化上的同一无助于经济整合。

只要我们不局限于现象层面,而去寻找支配历史长程演变的动力,就可以一眼看出文明冲突论的破绽。近三百年来,传统农业文明的世界秩序之所以解体(用亨廷顿的话说是文明冲突让位于西方内部冲突),是因为西方最先完成从传统到现代之转化。西方现代化优势使得其他文明处于西方冲击下,并迫使它们也开始从传统走向现代。即使今后西方文明绝对优势不再存在,国际秩序是被不同文化的现代社会所左右,我们也不能说这些国家间的冲突就是文明冲突。亨廷顿用偷天换日的办法,排除现代化这一共相,恰恰是否定三百年来人类历史发展的基本动力。

现代社会中的多元文化

亨廷顿作为美国政治学界数一数二的人物,似乎应对上述困难一清二楚。

他置学术界公认的种种观点于不顾,也许是基于对当今社会科学主流理论的不满。今天学术界用于解释近现代社会变迁的理论,无论是现代化学说还是世界体系论,均着重于现代化过程之共相,特别是把西方社会从传统走向现代的模式推广到全人类。这种暗藏的西方中心论带来一个后果,就是忽略文化。非西方文明独特的文化和历史上形成的组织方式与它们现代化模式的关系,是一个至今还未被深入研究的问题。近年来,东亚已呈现出明显既不同于西方但又属于现代的社会形态。现代化学说和世界体系论既不能解释二十世纪后半叶风云变幻,也无力展望将来。因此,亨廷顿在此时提出文化冲突说,也许是对西方社会科学主流理论不满的征象。

亨廷顿敏感地看到,现代化不等同于西化。不同于西方社会形态的各种类型的现代社会不仅是可能的,而且是已经存在的。十七世纪前不同文明的断层线至今仍是把这些不同类型现代社会划分开来的边界。也许亨廷顿已经看到,在不同文明走向现代的过程中,每种文化都有着自己的深层结构,它并没有被“现代性”所改变,这无疑包含了真知灼见。但是即使经过上述诠释,文化冲突论本身仍然是错的。

文化冲突论依赖于一个基本假设,这就是把二十世纪末以前几百年的世界冲突看作西方内部冲突。只有承认这一前提,西方文明失去绝对优势会导致文明冲突这个命题才有意义。但是,只要我们同意文化的深层结构不会在现代化中改变,正是它们决定了东方文明有着不同于西方的现代社会形态和现代化进程,那么十七世纪后二三百年中的世界冲突,特别是二十世纪意识形态的对立也就不再能简单视为西方文明内部问题。俄国接受马克思主义,演变出列宁主义和斯大林主义而和西方对立,这是不是和东正教以及拜占庭文化传统有关呢?毛泽东思想和中国式社会主义道路是不是中国传统政治文化模式的一种现代变种呢?如果是这样,那么世界近现代史必须重写,而亨廷顿把世界今后冲突和近三百年来冲突区分开来的界定也就崩溃了。

在文化冲突论中,处处可见这种理论结构深层次的自我矛盾。亨廷顿一面强调现代化不是西化,但同时又暗中肯定西方文化比其他文化优越,只有在西方文化主导下才有现代国际秩序。然而,现代化本是建立一个超越具体文化的理性社会构架,在现代社会中,人有价值选择的自由,文化的多元不会破坏社会秩序。把这一点推广到国际关系中,显然可以得出:如果人类各民族都进入真正的现代社会,那么就应当出现一个容纳多元文化而不会有文化之间内在紧张的国际秩序。亨廷顿长文结尾部分也点明,重要的是今后不同文明之间学会共存。但综览全文,他的文化冲突论的立论却是未加证明就认定这些不同文化组成的现代社会一定互相冲突,那与其说是对现代社会组织方式失去信心,还不如说他心目中的现代社会仍是以西方为主导。多元文化的百花园中必须有西方的园丁,或仍需西方现代强国作为维持世界秩序之警察。

亨廷顿一方面看到西方中心论正在破产,但在深层意识上却仍陷于西方中心论不能自拔,这个困境无疑反映了一种普遍的迷惘。不仅西方文明作为人类的中心地位正在失去,西方的学术和以西方历史经验为基础的理论也行将失去正统和霸权的地位。在迷惘中,人类正在开始一个重新探索的新时代。

本文原载于《二十一世纪》双月刊,1993年10月号,转载于公众号“系统论与思想史”。封面图源于网络,如有侵权还请联系删除。