在科幻世界中,2020年是一个非常特殊的年份。

赛博朋克的开篇之作《银翼杀手》的故事就发生在2020年。 影片中,地球环境严重恶化,稍有积蓄的人已经携带电子宠物完成星球移民,而与真人无异的复制人骑劫太空船回到地球寻找生存方法,飞船穿梭在空中就像现在的出租车一样普遍。

1984年,卡梅隆还没有成为“阿凡达之父”,他也将成名作《终结者》故事设定在2020年前后。 在终结者的宇宙中,世界已由机器人统治,正计划把人类赶尽杀绝。

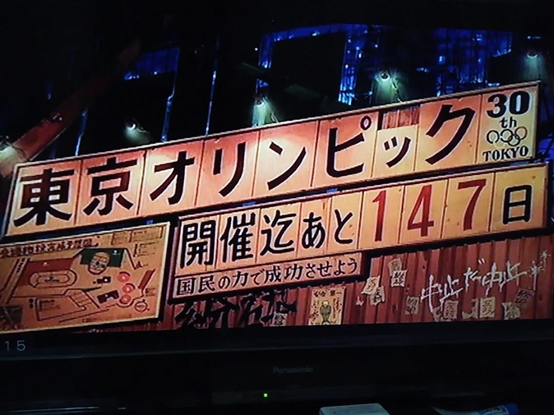

如果这样的想象有些过分脱离现实,那么另一部科幻作品,则在2020年的现实加持中再度被封神—— 因为它不仅精准预言了2020年的东京奥运会,还预言它会因为一场传染病的肆虐而终止。 这就是大友克洋所指导的动画电影《Akira》。

据统计,至少有70部科幻片将故事设定在2020年。

的确,2020年的开局颇为迷幻,甚至有一部分现实同科幻电影中的2020年重合。

而回过头来看2020年的科幻电影呢?

2020年11月1日,中国科幻大会在北京首钢园开幕,将中国科幻影视这块尚未被充分开发的沃土又带到了人们眼前。

失声的2020,蓄力的2021

2019年2月,硬科幻电影《流浪地球》在春节档上映,凭借合乎逻辑的剧本改编、直击内心的文化内核及超出水准的视觉效果,一举斩获46.5亿元票房,给国内科幻片市场开了一个好头。 甚至有不少声音认为“中国科幻元年终于到来了”。

此后,《疯狂的外星人》、《被光抓走的人》等接连在年内上映,它们或融入科幻元素、或假借科幻设定,虽距离传统意义上的“硬科幻”有一定距离,但依旧收获了市场的认同。

根据《2020中国科幻产业报告》显示, 2019年,科幻电影在中国市场的累计票房为195.11亿元, 其中,《流浪地球》《疯狂的外星人》等国产科幻电影票房总计达71.405亿元,是2018年国产科幻票房的2.12倍。

优秀国产科幻片使得大众对科幻的关注度高涨,期间也不乏《上海堡垒》这样的小插曲:投资成本接近3.6亿元,理论上需要3倍于投资才能回本,最终票房收于1.2亿,仅仅是成本的1/3。而评分在各大购票网站上均遭遇滑铁卢,豆瓣评分更是罕见地一路下跌至如今的2.9分。 甚至网上一度流传着这样的段子——《流浪地球》打开了中国科幻片的大门,《上海堡垒》不仅把门关上了,还加了把锁把门给焊上了。

不过,中国科幻的大门并没有就此关上,毕竟后面还有一系列已备案或者在拍摄中的科幻电影,其中不乏改编自《流浪地球》原作刘慈欣这样的“科幻大鳄”的剧本。

然而,预计2019年上映的这些电影还由于各种各样的原因积压着,2020年的现状大家都已经看到了。 除了几部背负着“救市任务”的爱国主义题材影片之外,没几部电影敢在市场还未回暖时冒险上映 ——这一点,从2020年至今的票房排名也可见一斑。

2020已经进入尾声。这样一来,科幻电影的第二个元年已经快过完了,依旧名不副实。

而 市场不会 轻易对科幻题材失望。 2019年的进口片,各路科幻题材轮番登场,仍是票房的长青树。 这其中,又尤其以系列 片为甚: 包括复仇者联盟、蜘蛛侠、星球大战、X战警、变形金刚、终结者、黑衣人等在内系列,票房合计104亿元。

如此珠玉在前,于是,接下来的片单中国产片也明显地向科幻题材倾斜:

2020年9月,万达影视发布2021-2022年度片单。 成功打造了《唐人街探案》系列电影的陈思诚转战科幻题材,推出《外太空的莫扎特》、《外太空的肖邦》和《外太空的莫奈》在内的“外太空三部曲”, 将其做成一个成长性IP,对标的正是在全国具备广泛影响力的哈利波特系列; 而《宇宙探索编辑部》则由《流浪地球》的导演郭帆监制,同样值得期待的还有改编自雨果奖获奖小说《北京折叠》的《折叠城市》。

国内环境稳定,剧组基本复工,而海外的影视行业情况则在疫情反复之下前途未卜。 在进口科幻力量式微的2021年,尚未能成功发声的中国科幻,正来势汹汹。

文化自信下的“科幻十条”

行业热情高涨之时,国家电影局的一纸文件, 又将科幻电影提升到了“科技强国、科技创新”的战略高度,给市场注入了一针强心剂。

8月,国家电影局、中国科协印发《关于促进科幻电影发展的若干意见》,提出将科幻电影打造成为电影高质量发展的重要增长点和新动能,并提出了对科幻电影创作生产、发行放映、特效技术、人才培养等加强扶持引导的十条政策措施,被称为“科幻十条”。

而就在11月初刚刚召开的中国科幻大会上,“科幻十条”有了落地实施的机制保障 ——国家电影局、中国科协等相关部门组成促进科幻电影发展联系机制,从科幻电影创作生产、技术融合、资源共享、片源供给等各个方面予以推进。

技术与内核,是决定一部科幻片质量的一体两面。

中国科幻电影与好莱坞工业体系之间的差距客观存在。业内人士坦言:“中国的科幻电影与好莱坞有25年到30年之间的差距,跟顶级的科幻片导演诺兰及卡梅隆相比,更是恐怕有100年的差距。”

工业体系的不足一直是科幻电影创作的最大障碍,也成为了“科幻十条”最浓墨重彩的着力点: 在建立标准体系、鼓励研发、支持产业化方面都出台了相应措施,并且提出建立科幻电影科学顾问库,利用专家院士和科技工作者的专业意见,为影片保驾护航。

在技术关之外,更重要的还是影片的文化内核。

早在2017年,凡影咨询的科幻电影研究报告中就提出:想生产一部好的科幻片,需要三个成功要素:一是好故事,二是工业标准,三是被大众所接受的文化内核。 在这其中,文化内核属于最底层的构建。

就在今年的中国科幻大会召开之前,公认的中国科幻最高奖“银河奖”颁奖典礼落幕。在这次颁奖典礼上,共颁发了包括最佳中篇小说、最佳短篇小说、最受欢迎外国科幻作家、最佳新人等大奖,但最重磅的最佳长篇小说奖却出现了空缺。

对此,有人表达了担忧:如果在底层无优质文本脱颖而出,何谈高层发展?

“科幻十条”同样给出了答案:虽然原创文本是内容的重要构成,但动漫、游戏等资源转化能力同样不可忽视。 通过丰富科幻电影内容创新源头,建立多层次、多样化、可持续的科幻电影剧本供给体系,金字塔的底层依旧能够牢固建设。

“什么叫中国科幻?寻找到一个真正能够表达我们文化内核和精神内核的载体,才能称之为中国科幻。”《流浪地球》的导演郭帆曾如是说。

《流浪地球》做到了这一点,成功地输出了中国人特有的“故土情节”,而在如今政策助力与市场积极响应 之下, 我们或许可以期待,来年不亚于《流浪地球》的新爆款科幻IP将横空出世。