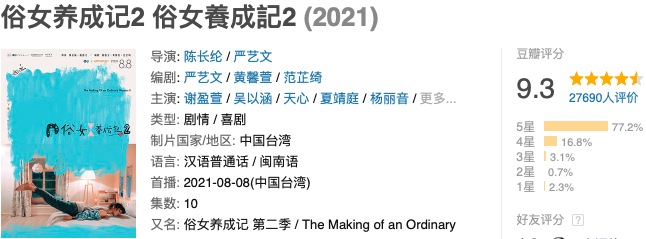

《俗女养成记2》完结了。

记得第二季一开播的时候,飘就迫不及待安利过它。

幸好,整季追下来,没让人失望。

9.3分,稳坐目前台剧评分最高的交椅。

第一季,女主陈嘉玲选择辞职、退婚,回到台南,用存款买了小时候的鬼屋,经营自己的生活。

在许多人心目中,陈嘉玲代表的,是追求事业、不婚不育、一个人也能过得很好的理想中年女性形象。

可到了第二季,这种想象,被结局泼了一盆冷水。

陈嘉玲不仅结婚生子,还是她向丈夫求的婚。

于是,“人设崩塌”“没意思”的声音冒了出来。

可在飘看来,即便结局如此,却一点也没“烂尾”。

因为自始至终,《俗女2》都没有偏离它想要表达的主题。

什么主题?

这个问题,飘想借剧里的女性配角们来回答。

洪育萱

如果说,陈嘉玲是“俗女”。

那么洪育萱,就是典型的“淑女”。

在第一季里,洪育萱作为标准的“别人家的孩子”,来到陈嘉玲家时。

一股大城市养成的淑女范,乖巧漂亮,成绩优异,听妈妈话。

反衬出台南姑娘陈嘉玲的笨拙与粗野。

就连睡觉,也是一个七歪八扭,一个规规矩矩。

因此在第二季,嘉玲对她的到来,依旧如临大敌。

果不其然。

和小时候一样,洪育萱活成了她妈妈的翻版,温柔乖巧、挑剔精致,追求享乐,又得体可爱。

但育萱光鲜的一面,在陈嘉玲发现她被家暴后,完全颠覆。

我们才发现,育萱与陈嘉玲相反的“淑女”人生,一样藏着许多“不堪”。

虽然育萱从小成绩优秀,毕业后也嫁了一个好老公。

可这种成绩优秀,是在父母的高要求严管教下促成的,符合的,是父母的标准。

而一毕业就嫁人,也让她直接成为笼中的金丝雀。

虽然是台大毕业,但没有一天工作经验,甚至连打印机都不会用。

换句话说,在淑女式的教育方式下,育萱虽然从小生活富足,事事如意,但始终活在他人制定的标准之下。

这样的经历,导致听话的洪育萱,从没拥有过自我。

在剧中,她有两个典型的特征——

一个是用第三人称说自己,另一个则是根本不会哭。

用“育萱”自称,而不是“我”。

可见在她的潜在意识里,“我”是缺失的,不存在的。

而“育萱”,与其说是她,不如说,是她扮演的角色。

无论干什么,都是“育萱没有”“育萱来咯”。

小时候扮演爸妈眼里的好孩子育萱,长大后扮演相夫教子的好太太育萱。

父母的教导,家庭的琐事,使得她一直被他人推着往前走。

却没有一个目的地,是她自己想到达的。

而哭不出来。

则是这种淑女教养下,数十年如一日的规范和束缚,所带来的情绪麻木。

她循规蹈矩,不敢做错,不敢失态,更别说放纵自己的情绪。

想变成“淑女”的代价,只能自我阉割情感,甚至失去了用哭来发泄情绪的能力。

而她最擅长的情感表达是什么呢?

示弱。

她想得到一样事物,从来不是靠自己,而是通过一种撒娇、讨好他人的行为,来获取所求。

剧中有一幕,陈嘉玲闯红灯被抓,女警追上来扣分。

关键时刻,洪育萱撩起衣服,楚楚可怜地对女警说:

“我先生打我,不止一次,好不容易决定要离开他,要是这次不逃,我不知道……”

这一幕让很多人感动的地方,是在于洪育萱得到女警一个拥抱,是女性与女性之间无声胜有声的理解与安慰。

可如果留意洪育萱解困的方式,便会发现:

不管有意无意,她用的,还是自己最擅长的撒娇技能。

示弱、顺从,其实已经成为她和这个世界相处的方式。

温柔乖巧下掩盖的,是麻木空虚的内心。

正如她的人生 ,表面舒适美好,实则处处受困。

这种困局,就像波伏娃说的:

女性的不幸在于被几乎不可抗的诱惑包围着;她不被要求奋发向上,只被鼓励滑下去达到极乐。当她发觉自己被海市蜃楼愚弄时,已经为时太晚,她的力量在失败的冒险中已被耗尽。

因此,哪怕被丈夫家暴,她还是不敢逃出这生活的牢笼。

但幸好,还有陈嘉玲。

这个最会吵,最会闹,最会哭,最不耻表达自己情绪的“俗女”,教会了她如何去找工作,谋未来,争取利益,过自己的人生。

在陈嘉玲面前,育萱开始变得不“规矩”,逐渐感受到内心的情绪。

也渐渐地,不再自称育萱,而是用“我”。

“我没有家人没有家,没有朋友”。

更因为担心陈嘉玲的身体,终于爆发,哭出了眼泪。

顺便,把这些年压抑着的所有痛苦都哭出来。

是陈嘉玲的“俗”,撕开了洪育萱“淑女”的套子,窥见内在的自我。

追求体面精致的人生,便得忍受不能为外人所道的不堪与压抑。

而平淡的人生,哭哭闹闹,不太光鲜,却自由一些。

《俗女2》没有给我们答案,只是让我们看到两种选择的不同代价。

生活不就是这样,没有哪种选择更优,不同的,只是取舍而已。

李月英和吴秀琴

虽然在剧中,这两人大部分时候都被称为阿嬷和妈妈。

但飘一直记得的,却是她们本身的名字。

李月英和吴秀琴。

阿嫲李月英。

自陈嘉玲有记忆开始,阿嬷就是阿嬷。

她嫁到陈家来,冠上了夫姓,从此便开始了为一大家子做饭、洗衣、生育、侍奉的过程。

她没有自己的空间,也没有自己的生活。

就连生日愿望,每年也都是一样的全家身体健康、孩子成绩优秀。

家庭对她来说,是归宿,但也像一个无形的樊笼。

就像她向小嘉玲学写自己的名字时,明明叫“李月英”,却要在上面压一个“陈”字。

在家,连做一道自己喜欢的又酸又干的番茄炒蛋,都要经历各种拉扯。

如果说,第一季的阿嫲,让我们看到传统女性,想要获得自由而不得的真实内心。

那第二季, 则是让阿嫲充当了一回“出走的娜拉”。

当被家庭生活压到无法忍受时,她选择了离家出走。

当久了别人的老婆、婆婆、妈妈、阿嬷,她也很想有个时间可以只做自己,做回李月英。

她脱下了方便劳作的居家拖鞋,穿上了可以让自己昂首挺胸的高跟鞋,走出了这个操劳半生的家。

在新房子里,她花了好长时间才学会如何做出一人份的饭菜,做自己喜欢的又酸又干的番茄炒蛋。

安静惬意地坐在檐下听风铃叮当,吃自己喜欢的奶油蛋糕。

这是阿嬷难得的自我。

这一刻,她不用再担心丈夫的衣服没洗,儿子的赊账没要回,嫌儿媳做的菜不合大家的口味,孙女的作业没做完。

出走的阿嫲,让飘想到那个独自旅行的50岁阿姨,在囿于家庭半生之后,她决定出走享受自己的生活。

但毕竟阿嬷的年代不是现在。

在传统的社会认知里,一旦被套上当家人的身份,就不该拥有自我。

她的逃离并没有得到理解,反而被街坊邻里各种闲言碎语。

于是,独居一段时间后,阿嬷最终还是选择回归到柴米油盐,去承担妻子、母亲的责任。

可她想自由自在当“李月英”的念头,并没有因此湮灭。

这才有了第一季,拜托陈嘉玲把她的骨灰洒到海里的那一幕。

相比于婆婆陈月英的勇敢,儿媳吴秀琴似乎要更逆来顺受一些。

在第一季时,陈嘉玲的爸爸虽然胆小懦弱,做生意习惯赊账,但绝对是一个好丈夫好爸爸。

可到了第二季,这个好丈夫滤镜,却被渐渐打碎。

因为不愿做结扎手术,致使妻子再度怀孕,进而要做人工流产。

盲目听信他人,不跟家人商量就借三十万别人。

甚至精神出轨。

吴秀琴也有过逃离。

在发现丈夫出轨后,她和女儿一起开始了环岛行。

也是到这时,陈嘉玲发现,一直居家的妈妈,原来有一直学着如何适应外部社会。

学习英语,学开车……

然而,最终她还是选择,原谅了丈夫。

不管是阿嫲李月英,还是妈妈秀琴,在面对家庭的裂缝,和社会所赋予的身份,都选择了承担起相应的责任。

上一辈女性,要想过好自己平凡的一生,得经历很多的妥协、退让、甚至主动丢掉“自我”。

成为自己的念头,只能在自己死后,甚至寄托到下一辈身上。

在家庭中,她们也是隐形的。

剧中有一幕,评选“模范丈夫”。

没有评判标准,谁妻子给的红包大,就是谁的。

李月英和吴秀琴,一辈子当妻子、母亲。

可自己的付出不仅得不到夸赞,甚至还要用钱去为丈夫买荣誉。

这是上一辈“俗女”们的不易。

他们被各种传统规训和家庭责任,压弯了腰。

家庭的温馨与有爱,生活的美好与平静,也是她们放弃对“自我”的追求,把自己完全放置到家庭身份中,辛苦维系,不断让渡与付出,才换取的。

在“自我”与“责任”之间,她们选择了责任。

女性如此,男性也如此。

比如从小被要求继承中药行,放弃跟初恋女友出国的爸爸。

但,也正因为他们自己选择了“责任”。

才知道被放弃的“自我”有多可贵。

这才有了最后陈爸爸对儿子陈嘉明的放手。

不需要他再继承中药铺,也不需他担起照顾姐姐、妈妈的责任。

“人生,很长也很短,你有什么事想做,或是什么地方想去,或是什么人你想要在一起,你尽管去,没关系,家里的事你不用担心。”

俗女

回到开头的问题,《俗女》的主题究竟是什么。

我们不妨分拆一下片名,《俗女养成记》。

一个是“俗女”,一个是“养成”。

不是《大女主养成记》,更不是《俗女逆袭记》。

所以,它本就不是一部展现女主如何舍弃旧我,成为大女主的传奇。

而更像是,一个女人,如何在这个俗世间活得更好的故事。

如果说第一季《俗女养成记》是展现了陈嘉玲站在人生十字路口寻找自我,最终找到人生方向,勇敢迈步的故事。

那么第二季,更像是陈嘉玲如何让身边的所有人,都找到自己的故事。

做自己是需要勇气。

而陈嘉玲的勇气来源,原生家庭里父母疼爱是一部分。

还有一部分,其实是来自榜样的力量——

阿嬷。

除了“以身作则”,陈嘉玲考大学时,妈妈要她报考台南师范。

是阿嬷,支持她修改志愿,前往台北。

而当39岁的陈嘉玲选择退婚,家里的人一开始都反对。

也只有阿嬷,理解嘉玲,尊重孙女的决定。

阿嬷用半辈子对名字李月英的追索,给了陈嘉玲做自己的勇气。

而这种勇气,从家庭里来,也回馈到家庭中去。

当妈妈发现爸爸出轨生气时,陈嘉玲说出东亚家庭里,儿女逆天之之大不韪的建议:

“跟爸爸离婚”。

当洪育萱被家暴后,也是陈嘉玲在鼓励她去追求自己的生活。

当弟弟还困在自己的迷茫中时,哪怕即将生产,陈嘉玲还在呼喊弟弟离开舒适圈。

有的人说,陈嘉玲在第二季嫁人生子,是一种对标准人生的妥协。

但事实上,我们所不想看到的结婚生子,并不是必须选择单身。

而是不愿看到女性屈于家庭之中,活成了李月英、吴秀琴。

可陈嘉玲不是。

她和蔡永森是平等的。

蔡永森可以为了赚钱养家,放弃人生梦想(棒球)。

陈嘉玲也能外出工作,担起家庭责任。

曾经,我们看女主戏,想看到的结局,是男女主幸福地生活在一起。

如今,想看到优秀的女主,独自走向了未来。

但《俗女养成记》,却拍出了男女主生活中的鸡毛蒜皮,而这种鸡毛蒜皮,是让人安心的。

有一个镜头,飘记忆很深刻,就是在陈嘉玲怀孕后,一群人在讨论如何照顾她。

吵吵嚷嚷,但陈嘉玲就是在这样的环境里安然睡去。

这种吵嚷,给了陈嘉玲极其踏实的安全感,也让她有勇气生下这个意外到来的生命。

就像陈嘉玲在向蔡永森求婚时说的,“我不相信婚姻,但我相信你”。

这种能看到的美好,未尝不是一种幸福所在。

所以,《俗女2》意不在写出一个独立生长,不沾尘灰的女性。

而是提供一种挣脱束缚的办法。

不是费劲挣脱,最后落得个两败俱伤,而是尝试解开绳索。

《俗女养成记》展现,便是如何解开绳子的过程。

洪育萱、阿嬷、妈妈、爸爸、陈嘉明,他们所有人一开始,都被他人、过往、生活压力、社会准则所捆绑。

但最后,每个人都能解开自己的绳索,在寻找中看到“自我”。

一个人凌绝众生、独自生长固然有爽感。

但呈现出一个普通女性,甚至是一个家庭的普通人,在责任与自我,精神与物质,标签与自由之间摇摆、选择的过程。

不是更温柔真实么。

我们皆为俗人。

但能过好一个俗人的生活,也许要花一辈子来摸索,寻找。

肯定一个“俗”的人生,比起构建一段光鲜亮丽的理想人生。

有时或许更有力量。