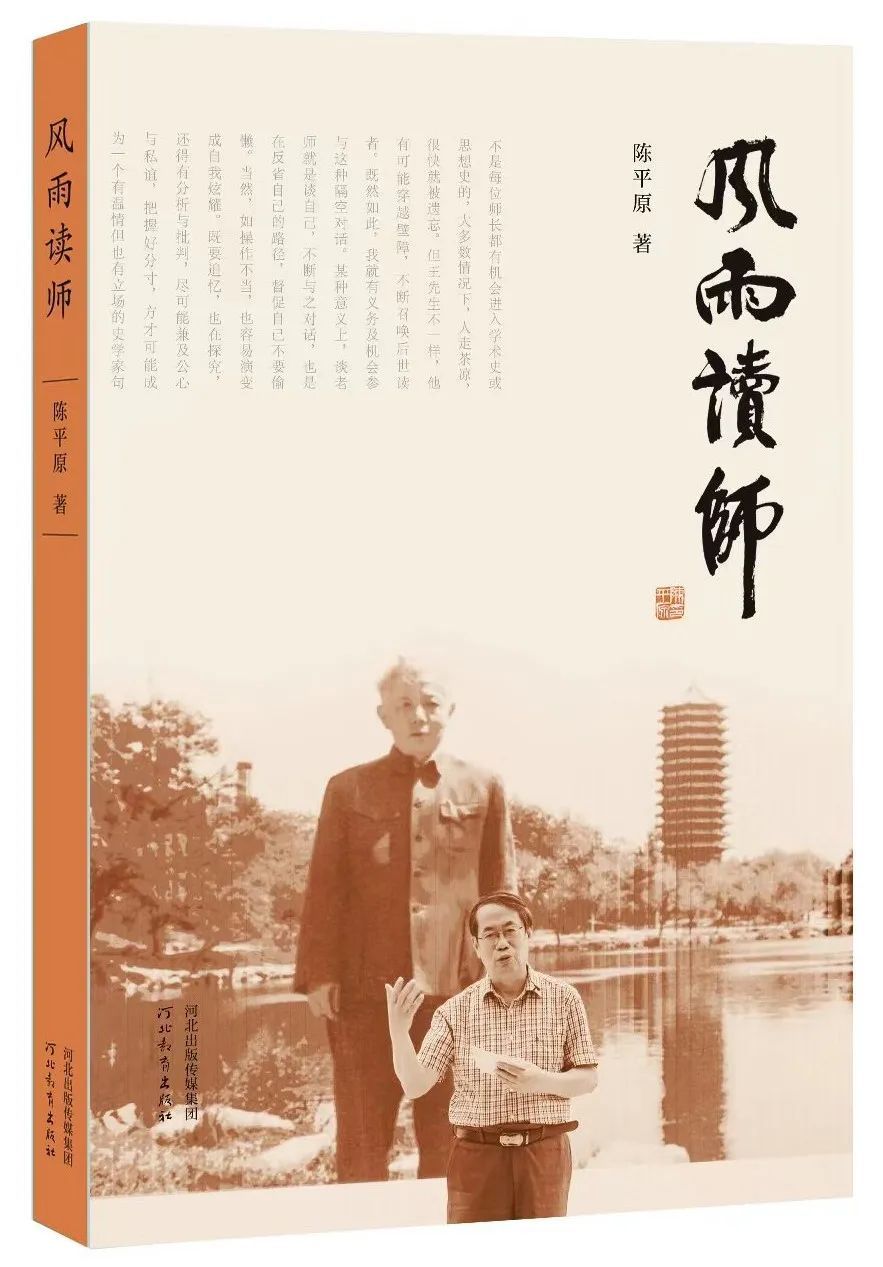

陈平原:《风雨读师》,河北教育出版社,2024年版

序

陈平原

自1984年9月入燕园攻读博士学位,到1989年12月王瑶先生病逝,满打满算,我亲承教诲的时间只有五年半。但先生去世后,我通过阅读遗著、参与编书、讲授课程、组织纪念/研讨会等,一直与其保持学术及精神上的对话。可作为印证的,便是这册小书。

本书写写停停,持续了35年,打前锋的是1989年底的《为人但有真性情》(后并入《念王瑶先生》),殿后的则是刚刚完工的系列短文《风雨读师四十载》。全书收文十篇,长短不一,体例也迥异——上编三文稍成规模,采用页下注;下编七文则文中夹注。最后附录《王瑶先生研究资料》,以供学界参考。

因写作时间跨度太大,各文之间不免有重复处,这点只能敬请谅解了。我还有若干关于王瑶先生的短文,因比较零碎不拟收录,采用引述或注释的形式呈现。另外,考虑到《中古文学史论》《中国新文学史稿》等名著学界多有辨析与论述,这里就不再展开;反而是师道之尊、师生情谊以及为师诀窍等,值得认真抉发,故本书多有涉及。

这不是评传,也不是论著,而是从某一弟子立场出发、明显带有个人感情的“杂说”。其中很多引申发挥,更像是工作汇报——主要讲述王先生去世后,学界以及我本人的思考与作业。

此次有机缘参与组织王瑶先生诞辰110周年纪念活动(包括河北教育出版社重刊《王瑶全集》、北大出版社重刊“王瑶著作系列”、中国现代文学馆策划“王瑶先生学术文献展”、北大中文系及北大现代中国人文研究所组织王瑶先生学术研讨会、北大文研院与北大出版社合作推出《王瑶画传》,以及眼下这册小书),我深感荣幸与欣慰。所谓“薪火相传”,此之谓也。

2024年3月8日于京西圆明园花园

作者简介

陈平原,广东潮州人,哲学社会科学一级教授、北京大学博雅讲席教授、北大现代中国人文研究所所长、教育部“长江学者”特聘教授、中央文史研究馆馆员。曾任北大中文系主任(2008—2012),国务院学位委员会第六、七届中国语言文学学科评议组成员(2009—2020),香港中文大学中国语言及文学讲座教授(与北京大学合聘,2008-2015),中国俗文学学会会长(2000—2016)。曾被国家教委和国务院学位委员会评为“做出突出贡献的中国博士学位获得者”(1991);获教育部颁发的第一、二、三、五、六届高等学校科学研究优秀成果奖(1995、1998、2003、2009、2013),以及第四届王瑶学术奖著作奖(2016)、第四届思勉原创奖(2017)、第十四届文津图书奖(2019)、第五届中国出版政府奖提名奖(2021)等。先后出版《中国小说叙事模式的转变》《千古文人侠客梦》《中国散文小说史》《中国现代学术之建立》《触摸历史与进入五四》《作为学科的文学史》《左图右史与西学东渐》《现代中国的述学文体》《文学如何教育》《小说史学面面观》《未完的五四》《有声的中国》等著作四十余种。

目录

序

上编

念王瑶先生

一、文章缘起

二、从古典到现代

三、中古文学研究的魅力

四、最后一项工程

五、大学者应有的素质

六、为人但有真性情

八十年代的王瑶先生

一、三代人的共同舞台

二、作为学者的遗憾

三、作为导师的骄傲

四、作为路标的意义

风雨读师四十载

一、 小引

二、奇妙的师生缘分

三、未名湖边的身影

四、镜春园的笑声

五、大树倒后的回响

六、著作重刊与全集编纂

七、薪火如何相传

八、永远的鞭策与未完的阐释

下编

“好读书”与“求甚解”

——我的“读博”经历

博士论文只是一张入场券

——答《中华读书报》记者祝晓风问

学术史视野中的王瑶先生

——答北京大学张丽华博士问

书比人长寿

——典藏版《中古文学史论》小引

我读鲁迅四十年

——《校注》后记

我的教育理念及实践

博士生导师的责任与边界

附录:王瑶先生研究资料(1980—2023)

书摘

风雨读师四十载

(节选)

陈平原

一、小引

夸张点说,这篇文章写了十年。

开笔时间是2014年9月,写作机缘是王瑶先生百年诞辰纪念活动结束,没有出现大的纰漏,学界反应很好,我大大松了一口气。事情办妥后,给师母写信汇报,同时敲下了这个题目。想从1984年9月我到北大念书说起,讲述一个不太聪明但运气很好的外省青年,如何历经各种坎坷,一路跌跌撞撞,终于在诸多师友——尤其是王瑶先生的栽培与帮助下,走到了今天。不用说,当初的题目是《风雨读师三十载》。

一开始雄心壮志冲云天,但写作很快陷入了困境。到底选择什么样的文体?是论文、杂感还是回忆录,这里涉及视角、距离、口气与节奏,都不太好把握。希望兼及史家立场与弟子感情,主要目的却是与先师对话——他的风雨,我的风雨,两代人的风雨交叉重叠。

不是每位师长都有机会进入学术史或思想史的,大多数情况下,人走茶凉,很快就被遗忘。但王先生不一样,他有可能穿越壁障,不断召唤后世读者。既然如此,我就有义务及机会参与这种隔空对话。某种意义上,谈老师就是谈自己,不断与之对话,也是在反省自己的路径,督促自己不要偷懒。当然,如操作不当,也容易演变成自我炫耀。既要追忆,也在探究,还得有分析与批判,尽可能兼及公心与私谊,把握好分寸,方才可能成为一个有温情但也有立场的史学家。

说起来容易,真正实施,碰到很多障碍。我对王先生的了解,其实是随着年龄与阅历的增长而逐步深入的;至于资料的发现等,那尚在其次。拔白旗时的感受,文革中的痛苦,以及文革后的奋起无力,不身临其境,很难感同身受。学者的著述以及教学的业绩,这些比较容易阐述;而作为知识者的命运,这是王瑶先生这一个案最值得推敲的,却不太好展开。既想避开陷阱,又想有所发明,就这么几次拿起,又几次放下,终于无疾而终。

之所以重拾信心,是因为筹划今年五月的王瑶先生诞辰110周年学术活动,中国现代文学馆的“王瑶学术文献展”、北大出版社的“王瑶著作系列”以及河北教育出版社的《王瑶全集》重刊,再加上受北京大学人文社会科学研究院邀请,与几位学生合作编著《王瑶画传》,还有北大中文系、北大现代中国人文研究所等正在筹划的学术研讨会。这么多好事凑到一起,你不奋发图强,说不过去的。

这回学乖了,不画充饥的大饼,老老实实地一节一节往下写,夹叙夹议,讲述时势变迁,引录师友文章,旁及自己的思考。既不是传记,也不是专论,絮絮叨叨,更像是坐在镜春园的客厅里向老师汇报工作——主要讲述王先生去世后,学界以及我本人的思考与作业。

考虑到此文即将进入同名小书,书中准备收录的文章,这里就按下不表了;反之,则采用大段引述或小心加注的形式,将其纳入视野。

二、奇妙的师生缘分

1992年6月26日,已经是北大中文系青年教师的我,在京西蔚秀园为自家《小说史:理论与实践》撰写“小引”,最后一节属于荡开去的笔墨:

又是一度荷花开。八年前的这个时候,我到北大投考王瑶先生的博士研究生。此后,便与未名湖结下了不解之缘。近三千个日日夜夜,在这寂寞而又喧闹的校园里,有过许多“不足为外人道也”的痛苦与欢乐、希望与绝望。

就像湖底的彩云一样,那么绚烂又那么脆弱,随便丢下一块小石头,一切都烟消云散。留下的只是未必美好的记忆。就在彩云裂开的那一瞬间,我失去了尊敬的导师,也失去了慈爱的父亲,真正体会到生离死别的悲苦。或许,没有真正遭遇爱情、没有直接面对死亡,都算不上成熟。父亲生前很欣赏我写的《未知死,焉知生》一文,说是看得出我“长大了”。可那只是纸上谈兵,书本知识远没有切肤之痛来得真切和强烈。不敢说从此参透人生,但看待人世间的纷争,从此多了个参照系。[1]

我的博士指导教师王瑶先生(1914—1989),与我的父亲陈北(1925—1991)从未谋面,但两人都对我的走上学术道路,起决定性影响。所以我才会在“小引”中称:“写完这本小书,又一次领悟父亲的养育之恩和王瑶先生的教诲之功。我之所以走上这不算辉煌的学术之路,全靠他们二位的诱导和鼓励。”

学界中人,都能理解恩师的作用;而对于父母亲,主要是感怀养育之恩。我的父亲不一样,虽然只是僻处洋铁岭下的广东汕头农校的语文老师,但他对我学术上的引领与期待,却是至关重要的。二十多年前,我曾撰写《子欲养而亲不待》,初刊《十月》1995年第5期,其中有这么一段:

虽说父亲临终时,我赶到跟前,略尽了为人之子的责任。可此前几年父亲多次住院都不通知我,说是怕影响学业,往往是危险期过了才告知,并且嘱咐,路远不必往回赶。回家乡时有人说起此事,加了句评语:值得吗?意思是说如此为子女考虑,那“学业”真有那么重要吗?父亲年轻时投身革命,没能完成学业,因而特别希望孩子在学术上能有所成就。出书、获奖或者提职称,在旁人是小事一桩,父亲则看得很重,似乎真有多么了不起。为了让儿子能专心治学,父亲多少次独自在死亡线上挣扎。每念及此,我就记起“值得吗”的评语——受嘲讽的应该是所谓一心向学的孩子,而不是“可怜天下父母心”。不要说时至今日,学业仍无成;即便真有大成就,也不见得就能避免这种深深的内疚与自责。[2]

十年后,拜读母亲陈礼坚《忆陈北》,以下这段话,让我既感且愧:“晚年病中,孩子们的一封来信,就能让他高兴好几天。他把孩子们的来信,一本本装钉成册,闲时摸搓浏览,孩子们的孝顺和成就,是医治他创伤的妙药灵丹。从1984年至1991年逝世,这七年间,他先后住院七次 176天。孩子们皆在外,我一个人服侍吃药、打吊针、买菜,在病房小角落里做饭,夜间用布椅睡在病床前,直至永别。”[3]

去年六月,湖南人民出版社推出我主编的《漫说文化续编》十二册,每册都由我与一位早年学生合作编选,其中合编《家庭内外》时,我“内举不避亲”,要求收入这则《子欲养而亲不待》——那虽是一挥而的短文,却蕴涵无尽的哀思与感怀。我本资质平平,加上成长环境严酷,最后能在学术上小有成就,绝对离不开父亲早年的精心培养,以及生病后默默的苦苦撑持,以便让我专心治学。

三十多年前,我撰《父亲的书房》,初刊《群言》1992年第12期,后收入《故乡潮州》,其中这段话,可入我的学术自传:

父亲的藏书充实了我颇为艰难的八年知青生活,同时也规定了我日后学术的发展方向。这一点我也是很晚才意识到的。甚至连我日后的求师问学,似乎冥冥之中也早就注定。在乡下,我自学了大学中文系的课程,用的是游国恩、王起、季镇淮等先生主编的《中国文学史》、王瑶先生的《中国新文学史稿》和黄海章先生的《中国文学批评简史》。真没想到,这些先生后来大都先后成了我的业师。当我决定报考王瑶先生的博士研究生时,居然能从父亲的藏书中找到几乎所有王先生“文革”前出版的学术著作(就缺一本《中国文学论丛》)!前几年回家,又找出绝大部分林庚先生“文革”前出版的著作;本想带回来向林先生炫耀一番,可惜广州火车站遭劫,这段“师生因缘前定”的故事因而无法落实。真不知道父亲当初是如何选中这些书的,或许冥冥之中真有天意。[4]

家有藏书,不等于就认真阅读过;但就好像落地的种子,只要气候及水分合适,就会噌噌地冒出地面。父亲虽只是一个中专语文教师,且长期生活在远离城市的大山脚下,居然收藏那么多文学史著作,实在出人意料。所以,抚摸书柜里父亲购藏的王瑶先生几乎全部早年著作,我才会感叹“师生缘分”。

只说一句“居然能从父亲的藏书中找到几乎所有王先生‘文革’前出版的学术著作”,还是嫌太抽象了,阅读时一不留神就会轻易放过,请允许我从头清点,且按照购书顺序排列。

1)王瑶著:《中国新文学史稿》上册,上海:新文艺出版社,1954年3月上海第一次重印,此次印刷15000册,累积印刷35000册(根据开明书店1951年9月纸型重印,本书曾印五次),封面盖“陈英名印”(那是父亲的原名)。

2)王瑶著:《李白》,上海:华东人民出版社,1954年9月第一版第一次印刷,扉页上题“陈北,五四年十月廿一日农校”,封面盖“陈英名印”,没有阅读标记。

3)浦江清、余冠英、王瑶等著:《祖国十二诗人》,中华书局,1954年11月上海2版第2次印刷,上题“陈北,1954.12.5.”,主要阅读王瑶的代序《什么是中国诗的传统》,圈点密密麻麻。此外,有阅读标志的是谈屈原、杜甫、白居易、辛弃疾那几章,如此“哀民生之多艰”以及“壮怀激烈”,与时代风气密切相关。

4)王瑶著:《中国诗歌发展讲话》,北京:中国青年出版社,1956年。封面及扉页都有签名,但没有购书时间。此书父亲读得最认真,每一章都有标记,紧要处还补抄相关资料。

5)王瑶著:《中国新文学史稿》下册,上海:新文艺出版社,1955年5上海第一版第5次印刷,34021—38040册(1953年8月上海第一版第一次印刷),此书封面有母亲的签名“陈礼坚,一九五五年六月六日”。看购书时间,《李白》《祖国十二诗人》以及这本《中国新文学史稿》下册,都是上个月印行,下个月就到了偏僻的汕头农校,可见那时图书发行的速度,以及普通读者的学习热情。母亲那时还只是汕头农校图书馆的馆员,四年后才经由进修而成为中学语文教师。父母亲购藏的《中国新文学史稿》上下册,明显都认真读过,书上画了很多红线。日后我报考北大博士生时,也曾使用这两册书,只是每个人划线风格不同,还是能大致判断。

6)王瑶编注:《陶渊明》,北京:作家出版社,1956年,扉页签名“陈北”。父亲明显认真读过该书前言,有多处圈点,尤其鲁迅关于陶渊明的论述。大概为了备课需要,标记最仔细的是《归园田居五首》以及《桃花源诗并记》。另外,画圈的还有《挽歌诗三首》《五柳先生传》《归去来兮辞并序》《自祭文》等,这与购藏《李白》而没有留下任何阅读标记,形成了鲜明对比。大概,身处逆境的父亲,更能欣赏陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,而不是李白的“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。

7)王瑶著:《关于中国古典文学问题》,上海古典文学出版社,1956年9月第一次印刷,封面签名盖章,并记“56年11月2日”。该书圈圈最多的是第一篇《鲁迅对于中国文学遗产的态度和他所受中国古典文学的影响》,一是父亲历来崇拜鲁迅,二是此文确实最能体现王先生兼及古今的优长。虽然《从俞平伯先生对的研究谈到考据》因得到毛泽东的赞许而声名鹊起,但就文章质量而言,父亲的判断是对的。

8)王瑶著:《中古文学风貌》,此乃上海棠棣出版社刊行的“中古文学史论之三”,1951年8月初版,印制3000册。该书大概是从旧书店买来的,涂掉原签名,书籍九成新,没有圈阅的痕迹,估计是太专业了,父亲未读。

对于我考上北京大学,追随王瑶先生读博士,父亲很是兴奋,经常问长问短。1987年夏天,我终于拿到博士学位,父亲感叹读不懂我的博士论文,但对学位证书很感兴趣,让我记得下次回家时带上,以便仔细看看。那时年少,不太能理解父亲的拳拳之心,还表示没什么好看的,就一张纸。

不久,因机缘凑合,父母亲决定北上探亲兼旅游。那时交通很不方便,父亲身体又不太好,我有点担心——先搭十小时长途汽车来到广州,住上一两天,再乘36小时的火车,才能到达京城。

我书柜里长期放置一加镜框的照片,那是父母亲和我们夫妇在北大校园的合影,父亲在照片右下角写下拍照的地点及时间:“未名湖畔,1987年10月5日。”我记得很清楚,那天游览北大校园,大概是上午十点开始,因提及王先生习惯于上午睡觉,午后才起床,大概怕打扰,父亲没提拜访王先生。其实拍照的地方离王先生的住处镜春园76号,走路也就五分钟,我居然没有略为变通,带父母亲登门拜访。事后被王先生狠狠批评,我自己更是后悔不已。

1991年1月,我赴香港中文大学做短期研究之前,顺道回潮州探亲,最后一次跟父亲长谈。那时因参与编辑《王瑶文集》,得见王先生1942年手稿《坷坎略记》,当时很震撼。1937年7月全面抗战爆发,时年24岁的清华中文系三年级学生王瑶恰好回家,没能及时跟上南迁的队伍,日后因主客观各方面原因,困守老家山西平遥,五年荒疏,身心俱疲,最后孤注一掷,下决心穿越封锁线,赴滇完成学业。此手稿写于离家出走多时、辗转跋涉,而又尚未到达昆明期间[5]。我相信这文章是王先生写给自己看的,自我警醒,开弓没有回头箭。听了我的转述,父亲沉吟良久,就说了一句:人生的路很长,但最关键的,也就是一两步。几个月后,父亲因病辞世,这一本来相对空泛的感叹,几乎成了“临终遗言”。

父亲晚年多次反省自己走过来的坎坷历程,对年轻时台湾谋生/写作一年及其严重后果感受最为复杂,也最深刻。多年后,我有幸读到父亲的整套档案资料,看他不断追求上进又不断受挫,经常写检讨反省个人主义思想作祟,而又心有不甘,拼搏向前,一路走来跌跌撞撞,碰得头破血流,这才明白他的感叹。关键的一步没走好,以后很难凭人力挽回。可说实话,能够自觉、自主地选择适合自己的人生道路,这需要很高的运气与智慧,不是每个人都能达到的。

多年后回想,我之所以恰好在居港期间撰写那篇引起很大争议的《学者的人间情怀》[6],与时代风云变幻有关,但也与得见王先生《坷坎略记》手稿以及父亲那一声长长的感叹不无联系。

注释

[1]陈平原:《小引》,《小说史:理论与实践》,北京大学出版社,1993年。

[2]陈平原:《学者的人间情怀》第210页,珠海:珠海出版社,1995年。

[3]陈礼坚:《忆陈北》,初刊中国人民解放军闽粤赣纵队第四支队医务处老战士编印:《杏园彩笔》,自刊本,2007年;后收入陈平原编印《双亲诗文集》,自刊本,2016年。

[4]陈平原:《故乡潮州》第259页,北京:商务印书馆,2022年。

[5]参见王瑶《坷坎略记》,《王瑶文集》第七卷434—439页,太原:北岳文艺出版社,1995年;《王瑶全集》第七卷201—207页,石家庄:河北教育出版社,2000年。

[6]此文撰于1991年4月中旬,发表略为耽搁,初刊《读书》1993年第5期。