被迫成为主业为维稳的山地猎手而非滑翔潜入敌后的特战老大——党卫军第24“喀斯特猎手”武装山地师简史:SS“喀斯特”防卫“连/营”

前文:

笔者算是个对冷门SS部队比较感兴趣的人,之前抽空写了篇有关党卫军第24“喀斯特猎手”武装山地师的第一篇专题文章——后来呢,笔者因为同时进行的几个编译项目导致的时间上的冲突而不得不暂时搁置了该专题文章的编译工作——这几天恰好也是有些时间,除了“改改旧稿子”以外,“写些新内容”这样的想法自然也是早早地出现在了笔者的脑海中。

波滕施泰因的军事研究机构

在“祖先遗产”协会的支持下,喀斯特军事研究所(Wehrwissenschaftliches Karsinisttut)很快地成立于波滕施泰因地区,其专门研究山地战争。该机构由党卫队旗队长(SS-Stat.)布兰德(Brand)领导并内含5名研究人员、10名因健康问题无法上前线的士兵,以及42名同样不适合前线作战的警卫人员——他们(42/52人)负责监督从集中营调来的劳工建造波滕施泰因的军事设施。随着党卫军“喀斯特”防卫营主力调往意大利【43.9】,波滕施泰因地区仅保留党卫军补充连(SS-Ersatz-Kompanie),该机构的指挥权被移交至留守于此处的唯一的军官上级突击队中队长(SS-Obersturmführer )约林格(SS-Ostuf. Jöllinger)——其任职至1943年10月,后由同军衔的布兰德的副官赫瑟尔巴特(SS-Ostuf. Hesselbarth)接替。

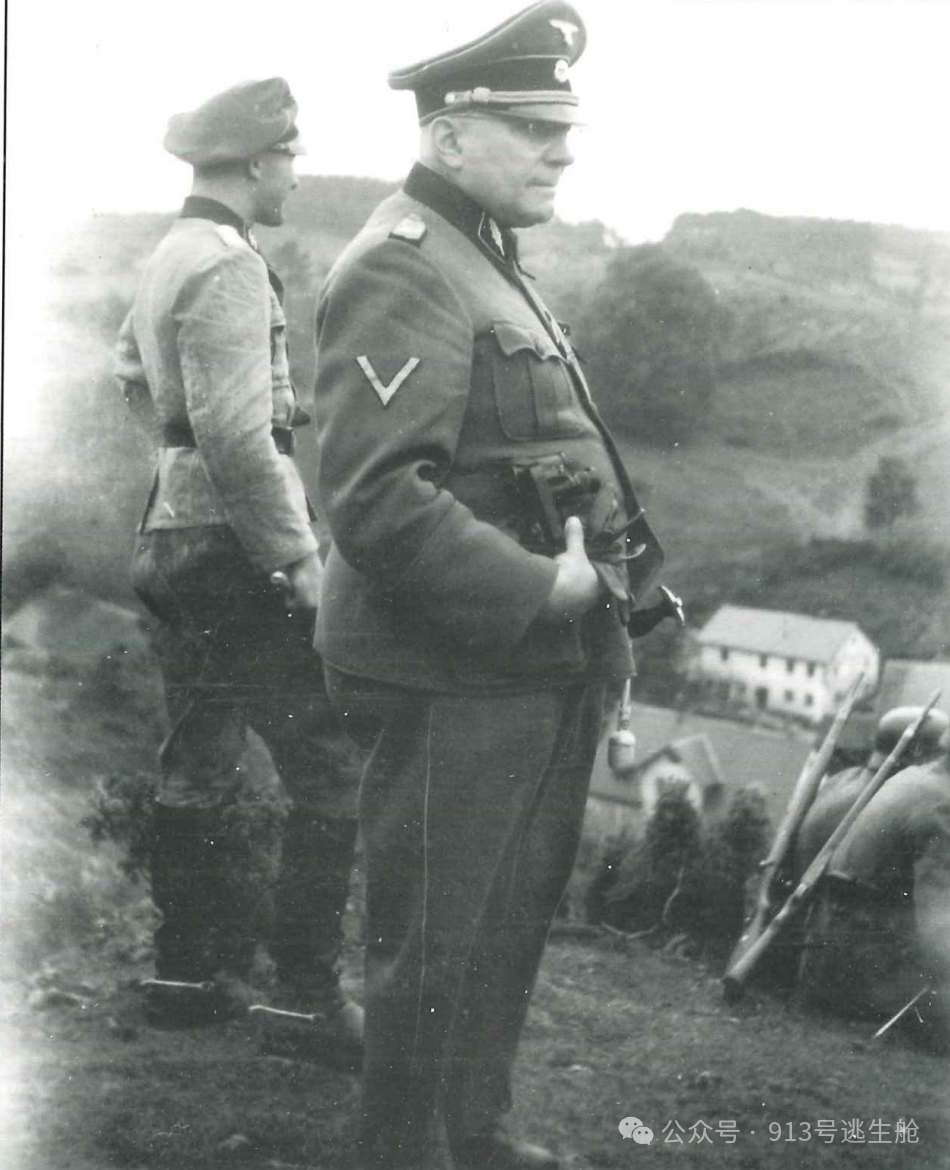

旗队长汉斯 布兰德——这张照片拍摄于1943年的夏秋之交,那么根据这一时间段我们可以得知这张照片的拍摄地点很有可能是设置在波滕施坦因地区的军事训练场,布兰德身旁的军官是该营下辖的2连和4连的“双职加于一身”的下级突击队中队长屈班德纳。

1943年2月,德军在位于波滕施泰因地区的喀斯特军事研究所内成立了“党卫队防御工事研究站”(SS-Fortifikations-Forschungsstelle,战地邮政编号17337),其仍由布兰德领导——该机构的设立初衷是为了设计阿尔卑斯山脉沿线的防御工事。随着亚得里亚海沿岸作战区(OZAK)的建立,该研究站从波滕施泰因地区迁至塔尔维西奥(Tarvisio)附近的魏森费尔斯(Weissenfels,意大利语名:Fusine)地区,其运作至1945年3月初才宣告解散。

而谈及到“喀斯特猎手”们即将前往的目的地——1943年9月的意大利,我们有必要对此时的意大利的基本情况有一个大致的了解:意大利究竟在此时扮演着一个怎样的角色?或者,更为直接地来说,他们将对这些同样在“山地作战”表现出色的“不速之客”与“昔日队友”报以怎样的态度呢?

我们不妨更为直接地科普一下1943年9月意军在塔尔维西奥地区的整体概况:

“20世纪30年代初,意大利在其陆地边境沿线启动了一系列防御工事的建设工作,这一建设工作旨在加强其边界保护。彼时,边境监视与要塞指挥任务由高山猎兵部队(Alpini)承担,但这些本应执行机动任务的部队却被这么活生生地束缚于静态防御职责——毫无疑问,这与其作战特性严重冲突。

经高山猎兵司令部向总参谋部多次申诉后,这一矛盾最终通过在1934年非正式组建的、到了1937年才明法确立的“边境卫队”(Corpo de Garde de la Frontiera,简称GaF)这一类部队的成立后得以解决——他们将接替高山猎兵部队的职责。

边境卫队的组成与训练

其下兵源:来自意大利全境,而非仅限于阿尔卑斯或亚平宁山区——后者提供的兵员数量(有些资料甚至提及到兵员素质也有些参差不齐,但主要问题应该是兵员数量)甚至难以满足山地部队的需求。

其接受的训练重点:

体能强化:通过高强度体育训练弥补非山地兵源的适应性缺陷,确保士兵能在高海拔环境中全年作战。

精准射击:由于堡垒内部空间狭小且弹药储备有限,步兵与炮兵需追求极致射击精度。

边境卫队与其他单位的协作与编制发展

协作单位:宪兵(Carabinieri)及财政卫队(Guardie di Finanza,意大利海关与金融警察)协同其行动并共同承担巡逻任务。

独立建制:迅速形成专属制服体系、组织结构及“时刻准备”(Toujours prêts)的部队精神,下设步枪兵、炮兵、工兵等专业分队。

防御覆盖:至1938-39年,边境卫队已完全接管长度为1920公里的陆地边界的防御设施,其目标是将边境打造为“密不透风的铁壁”,通过纵深防御挫败任何入侵企图。”

边境卫队自身则被编入军(Corpo d’Armata)之中并由“GaF指挥部”协调行动。意大利全境被划分为27个“掩护区”,“掩护区”又下辖“分防区”,“支撑点群”及更小规模的单位。每个掩护区的指挥部至少拥有其下两个分防区的相关单位的指挥权(含步兵、炮兵、工兵及后勤单位)并拥有直属炮兵团和工兵分队。

塔尔维西奥边境地带的防务由第17掩护区负责,其指挥官为乔瓦尼·琼中校,其内的指挥部设于塔尔维西奥地区——该掩护区隶属第14国土防御指挥部(驻地特雷维索),由乌迪内第14军(指挥官为利库尔戈·扎尼尼将军)领导,而第14军又隶属于帕多瓦第8集团军。

第17掩护区下辖四个分防区:

分防区A:从阿马里亚纳山延伸至普拉莫洛山口,其指挥部在蓬泰巴地区。

分防区B:涵盖菲扎谷、乌夸谷及部分瓦尔布鲁纳地区,其指挥部在乌戈维扎地区。

分防区C:覆盖西尔扎溪流域及塔尔维西奥周边,从卡韦德尔普雷迪至科考山口的波蒂奇纳支撑点,其指挥部在博斯科韦尔德地区。

分防区D:负责瓦罗马纳谷广阔区域,包括莱拉山、科帕山、拉泰切山脊和拉里切山的支撑点,其指挥部在富西内瓦罗马纳【富西内-因瓦尔罗马纳】地区。

一个分防区通常配备约500名士兵,而一个支撑点又通常有约80名士兵看守——原则上他们会装备迫击炮和重机枪——总体而言,琼中校麾下约有4000人【类比到德军的部队编制差不多是一个满编团+接近千人的兵力】,其主要为步兵部队并被分配到第17掩护区下辖的15个支撑点。这些部队负责边境地带的巡逻并重点控制其所属区域内的桥梁,公路,铁路隧道和弹药库等关键设施。此外,塔尔维西奥掩护区指挥部还直属一支混合工兵分队、两个炮兵连(第259边境卫队炮兵连,配备65/17型火炮,部署于维拉巴萨地区;第623边境卫队炮兵连,配备75/27型火炮,驻守坎波罗索【Camporosso】地区)以及位于莫焦乌迪内塞的储备仓库(存放武器、衣物和备用装备)。

其他重要设施/部队包括:

检疫营地:设于塔尔维西奥的拉马莫尔卡军营和坎波罗索地区,用于安置从俄罗斯撤回的士兵;

瓦尔布鲁纳和里奥德尔拉戈谷弹药库:其具体位置邻近卡韦德尔普雷迪尔;

阿西埃塔山地营:该营由1908-1909级预备役阿尔卑斯士兵组成,部署于皮耶佐谷地——其下下辖三个连且作战能力有限。

塔尔维西奥的治安力量包括乌迪内警察总局下属警局,边防民兵,铁路民兵,护林民兵,宪兵队及财政卫队。但这些部队的实战能力极为薄弱。

而这一地区的意大利军营(塔尔维西奥-卡塞纳·意大利)的布局则是:

该掩护区指挥部位于塔尔维西奥的意大利军营,其位置设置在蒙特博尔戈山麓并能够俯瞰全镇。军营主体建筑群沿罗马大道分布,其内设施布局为:

左侧:无线电站,掩护区指挥部(含办公室和医务室),仓库,气象站及警卫室;

右侧:军官俱乐部;

内部:士兵营房,指挥分部和木工车间;

后部:厨房,马厩,车库及汽车分队。

塔尔维西奥地区的意大利军营展示图。

1943年9月,这一地区的意大利军营驻军部队包括:

指挥分部(80人,含2个步枪排和1个机枪排);

医务室(5名士兵、3名军医——共8人);

混合工兵分队(100人,含4个步枪排);

汽车分队(30人,隶属博洛尼亚汽车中心);

反空降小组(NAP)和TF.2小组(共20人);

无线电操作组(5-6人),气象观测组(5名空军)、军乐队和防空观察组(10人);

第16掩护区调派的工兵分队(30人)。

总计约300名可战斗人员,其内含有25-30名军官——但由于他们远离前线且长期无战事,其部队纪律松弛,战斗力低下。

后方支援力量

第17掩护区后方部署了重建中的“朱利亚”阿尔卑斯师(其因参与了对苏战役损失惨重),其炮兵部队和步兵营被部署于乌迪内东北部——因此,其可在必要时快速支援边境卫队。

1943年夏季轴心国军事态势

希特勒预见到墨索里尼政权因军事失利(如非洲战场的彻底崩溃)及民众不满而可能垮台,其于1943年5月命令国防军最高统帅部(OKW)制定应对意大利退出战争的方案——5月22日,OKW正式拟定“阿拉里希计划”(Plan Alarich),该计划核心内容包括:

‘由隆美尔元帅指挥德国军队,占领意大利北部并撤出半岛其余地区;

为此次行动要迅速而隐秘地调集14个师(部分来自德国驻法国占领军及东线部队)和2个空降师,共16个师的兵力;

此次行动要严格保密,连被视为“亲意派”的凯塞林元帅亦被蒙在鼓中。’”

在1943年6月中旬,即潘泰莱里亚岛沦陷数日后——意大利总参谋长安布罗西奥将军请求允许德军第76装甲军下辖的三个师进入意大利,此举无意中为“阿拉里希计划”的实施铺平了道路。然而,希特勒本人却在当年7月暂时搁置了德军方面此前因意大利潜在的倒戈风险而准备实施的这一计划——他坚信盟军的登陆目标为巴尔干而非西西里,遂下令将原先只针对意大利的“阿拉里希计划”拆分为针对意大利和巴尔干两地的两部分。

在7月25日意大利法西斯政权(墨索里尼)倒台后,意大利退出战争的可能性骤增。希特勒一度考虑过抓捕国王与巴多格里奥并扶持其傀儡政权,但他最终决定以“尽可能隐蔽”的方式增兵意大利来尽可能地稳定意大利国内并防范盟军登陆。8月1日,国防军最高统帅部(OKW)宣告了一次名为“轴心计划/方案”(Plan Achse)的军事行动,其核心目标是解除意军武装并全面控制意大利。隆美尔麾下部队立即行动——其下的部分部队要么是由意大利最高统帅部默许后较为“和平”地进入意大利本土,要么则是强行突破布伦纳山口和塔尔维西奥山口进入意大利本土。至8月底,德军已有5个步兵师,2个装甲师及若干小单位(包括党卫军“喀斯特”防卫营)完成了相应的渗透工作。而这些部队的共同目标则是:在“轴心计划/方案”正式实施时控制阿尔卑斯与亚平宁山脉要隘,意大利国内重要的交通干线及港口并在同时镇压意军所有的抵抗行动。

这张照片拍摄于1943年9月8日前——其直观地为我们展现了意军设置于塔尔维西奥的军营内的设施情况:在这些排列好的官兵的左方(照片的右方)便是军营大门,他们的身后则是军营内设置的军官俱乐部。

党卫军喀斯特防卫营进入意大利

8月初,党卫军喀斯特防御营奉命从波滕施泰因军事训练场秘密转移。其经历了整整一昼夜的铁路行军——很快,该营便抵达奥地利与意大利边境的阿诺德施泰因镇(邻近菲拉赫)。各连分散驻扎:第1连驻塞尔恰克,第2连驻珀考,第3连驻霍恩图恩,营部及第4连留驻阿诺德施泰因——但直到此时这些士兵仍不知其将要面临的任务详情,直到他们意识到自己已经越境进入意大利时才恍然大悟。

【有关该营隶属的上级部队问题——其最开始本应该在形成“营”级(42.11)之后配属给正在形成的党卫军装甲军并作为其下的军级直属单位使用,但是很快随着东线战事的升级(哈尔科夫反击战),崭新的党卫军装甲军很快被派往东线(43年初),其很快由希姆莱本人安排到负责阿尔卑斯山区一带治安任务的地区总队长(Gruppenfuhrer)罗森纳手下,用以应对斯洛文尼亚地区的抵抗活动;

1943年7月1日,为执行在巴尔干地区的相关任务,党卫军第5山地军宣布成立,该营又被划到该军旗下准备作为该军军级直属单位使用,而该营将在该山地军的各式预想行动中与党卫军第7“欧根亲王”志愿山地师和克罗地亚志愿山地师等部队协同作战以在克罗地亚和塞尔维亚的喀斯特地形山区清剿当地的游击队——然而对此调度,营长汉斯 布兰德持保留态度,他在给希姆莱写的信当中明确指出:“若是让我营进行短期部署(于党卫军第5山地军)的话,确实具有其实际意义。但我营如果真的要永久性地加入到该军之中,那么,这必定对‘喀斯特猎手’部队的(规模)发展和波滕施坦因军事训练场的扩建计划起严重的制约作用(波滕施坦因军事训练场的相关扩建工作实际上直到1944年才彻底结束)”;

不过,该营还未来得及加入到该山地军之中便被拉入到了前往局势动荡的意大利地区执行维稳的任务之中去了——其被派遣给了第71步兵师使用】

党卫军“喀斯特”防卫营的官兵在1943年夏秋之际检修着其内装备的车辆。

对于这种突然的调遣行动,位于营内的党卫队突击队员埃尔温罗斯勒回忆道:

“在1943年7月,(我营)山地猎兵所需的驮马从位于波兰凯尔采(Kilcelce)的马匹收集点调拨而来——这些俄罗斯斯坦纳种马(Russian stephorses)抵达时状况极差,但通过我营人员的精心照料,它们最终成为了我们值得信赖的战友。

我们的训练持续至7月中旬宣告完成——并且,营内的部分士兵甚至获准了休假批准,另一些人则收到命令协助当地农民收割庄稼。8月初的某个星期日,全营进入一级戒备状态并开始进行战前准备:营内开始分发武器和实弹,数日后在佩格尼茨车站(Pegritz)登车。尽管无人知晓目的地,但列车很快向南行驶。

次日凌晨列车在靠近意大利边境的阿尔诺斯坦因(Arnoldstein,隶属维拉赫地区)车站停靠。营内各连队随后徒步进入盖尔河谷(Gail Valley)的指定区域——其中营内的第4(重型)连被拆分编入其他三个连队。我们与第1连共同驻扎于费斯特里茨(Feistritz)地区——在那儿我们的住宿设施只有谷仓和帐篷,但营内绝大部分人员对此次调动的原因及后续安排均一无所知。”

左下角——塔尔维西奥;右上角便是阿尔诺斯坦因(Arnoldstein,隶属维拉赫地区)车站。

该营隶属国防军第71步兵师——该师在当年8月初从丹麦调至菲拉赫-卢布尔雅那地区,准备控制意大利东北部及斯洛文尼亚南部。由于意军“撒丁”掷弹兵师和“伦巴第”师已经撤离了当地且当地抵抗组织发起的各式运动十分之多,德军以此为借口要求增兵当地以“稳定局势”。

8月26日,第71步兵师奉命进入意大利,首要目标是控制塔尔维西奥至卢布尔雅那的交通枢纽——通往该区域的西路的控制任务由“克朗克”战斗群(含第191掷弹兵团及党卫军“喀斯特”防卫营)负责,其经意大利最高统帅部许可顺利通过塔尔维西奥山口南下。然而次日,意军“朱利亚”师指挥官弗朗哥·泰斯蒂将军接到命令要其下的部队封锁伊松佐河谷和费拉谷一线。

8月27日上午9时许,德军先头部队在卢希扎温泉附近的库科山区与边境卫队A分防区部队遭遇——然而,双方语言不通并不能很好交流,恰巧路过的马尔博内托神父唐·古列尔莫·西梅奥尼用法语充当了双方的翻译,其称分防区指挥官迪·洛伦佐少校正等待乌迪内和特雷维索俩地长官的指令。局势一度剑拔弩张,乌迪内甚至派出装甲分队支援了A分防区部队,意军“托尔梅佐”营也奉命调往莫焦乌迪内塞——所幸最终意方同意放行,德军于29日顺利抵达杰莫纳。

党卫军“喀斯特”防卫营于8月26日随克朗克战斗群向塔尔维西奥进发。其在当晚驻扎在塔尔维西奥上方的小村庄,任务是控制边境山口。第4连负责守卫塔尔维西奥-杰莫纳铁路的桥梁和隧道,其下第1排在隧道旁扎营并与意军哨所形成对峙。数日后,一名德军士兵在夜间巡逻时遭冷枪击伤,袭击者身份成谜。

尽管基层摩擦不断,双方军官仍维持表面礼节。党卫军指挥官(旗队长)布兰德与意军琼中校甚至建立了协作关系。该营各部队的警戒任务如下:

营部及通信排驻扎于坎波罗索的“邮局”酒店:

第1连(下级突击队中队长【SS-Untersturmführer】梅瓦尔德指挥)及第4(重武器)连的1排驻守塔尔维西奥附近;

第2连(下级突击队中队长【SS-Untersturmführer】屈班德纳指挥)驻防马尔博尔盖托;

第3连(下级突击队中队长【SS-Untersturmführer】沙伊德指挥)驻坎波罗索;

第4连:该连直接被拆分用以支援其他连队并提供伴随火力(第1排配属第1连)。

党卫军“喀斯特”防卫营在1943年8月末-9月8日前的部队部署区域示意图

塔尔维西奥及周边还驻扎其他德军小单位:

第734防空营下辖的第4防空连(装备9门四联装20毫米高炮)于9月7-8日部署于塔尔维西奥中央车站东侧,射界覆盖意大利军营,富西内和拉泰切山口;

另有两处德军高炮阵地设于普里斯尼格山,其主要控制塔尔维西奥盆地的国道及铁路线。

1944年8月28日,党卫军“喀斯特”防卫营下辖的第4重型连正在塔尔维西奥地区周边进行暂时的休息,在他们与意军爆发战斗之前连内的不少人员将待在该城镇中心及其周围的居住条件较差民宅里忍受蚊虫,跳蚤的叮咬——他们此前驻扎于阿尔诺斯坦因(Arnoldstein,隶属维拉赫地区)车站周边面临的居住条件同样如此——照片左方的军官(胸前带着望远镜那个)是屈班德纳。

意德关系紧张时刻

9月初,乌迪内第24军军长利库尔戈·扎尼尼将军视察意大利军营时,直接质问琼中校:“你们准备好战斗了吗?”

琼回答:“是的,阁下。”

将军追问:“你可知对谁作战?”

琼愕然反问:“请问您为什么要说‘对谁作战?’”

扎尼尼最后只是强调:“若需要空军支援,尽管提!”

在1943年9月8日,塔尔维西奥-意大利军营的常备驻军仅有约300人,其中三分之一为非战斗人员(行政人员、军乐队、汽车技工、气象兵),其余为步枪兵和工兵。重武器仅有2挺菲亚特14/35重机枪、8挺霍奇基斯8/14轻机枪及少量手榴弹,弹药储备严重不足——这也为他们后来的悲剧埋下了伏笔。

而在意大利的停战公告【9月8日】发布后,其境内的意军因缺乏指令陷入混乱,德军则迅速启动“轴心计划”准备解除意军武装。当晚塔尔维西奥表面平静,但其周围的游客和居民已开始大规模撤离。琼中校紧急召回休假人员,下令封锁塔尔维西奥山口,禁止德军增援,并加强军营警戒。届时,意大利军营内下达的任务为:

1.让工兵分队18人增援入口岗哨;

2.指挥分部三个排集结待命;

3.派各个小队前往西北角弹药库准备弹药。

当晚22时,琼中校率副官佩莱格里尼中尉及6名摩托兵巡视边境。在科考山口,意德士兵仍友好交谈。琼命令边境哨所拦截后续德军,而他本人则在返程途中多次被德军检查站拦截。行至坎波罗索“邮局”酒店(布兰德指挥部)时,他发现德军频繁调动部队,遂下令进一步强化军营防御。

而在他们附近的德军指挥官布兰德则迅速执行起“轴心计划”,目标明确:解除意军武装、控制交通要道。而意军指挥链几近瘫痪——特雷维索国土防御指挥部推诿至乌迪内第24军,该军参谋长科尼安中校以“深夜不便”为由拒叫醒扎尼尼将军,仅建议琼“根据形势自行决断”,同时承诺其会派遣援军(然而这一承诺并未兑现)。

此时,一支原部署在塔尔琴托与特里切西莫之间的阿尔卑斯营被调往塔尔维西奥——然而,德军向意大利军营移动的迹象刚一出现,琼中校便接到布兰德的电话。对方语气已显强硬,他要求边境卫队指挥部未经其许可不得采取任何行动或下达任何命令,但同意宽限至次日上午,以便琼请示上级——这实质上是一份最后通牒。琼在通话记录中明确表示拒绝:‘若遭攻击必自卫!’并等待科尼安尼中校承诺次日清晨抵达的阿尔卑斯猎兵营支援。

鉴于此,琼立即着手防御部署:

1.该营将仅有的2挺菲亚特14/35重机枪分别布置于岗亭和军官俱乐部旁,以此封锁罗马大道;

2.步枪排与工兵排分散至各建筑,依托手榴弹和每人6个弹匣(每匣6发)的步枪弹药固守军营;

3.所有可用人员进入战位,重点防御罗马大道及河流上游区域。

很快,布兰德的第二通电话便进一步让局势紧张起来:其以柏林下达了直接命令为由,要求意军立即解除武装并交出其内军官,限一小时内答复。琼无法接受如此苛刻条件。与此同时,党卫军“喀斯特”防卫营开始执行镇压任务。

9月8日至9日深夜,党卫军“喀斯特”防卫营第1猎兵连迅速收拢分散驻防的部队,仅用数小时的急行军便抵达了塔尔维西奥城镇周边,该连于凌晨2时突入城区——当时,城镇中心的电话总机站由加格柳奥中尉指挥的反空降排驻守,这一设备对边境通信至关重要。德军则在总机站周围架设了20毫米高射炮和多挺机枪,形成火力包围。

9日凌晨4时,军营方向交火声响起。德军士兵借高射炮探照灯光,向市政厅、邮局等建筑发起猛攻。意军以步枪和手榴弹还击——但其驻防的市政厅墙体被高炮轻松击穿,局势迅速恶化。拂晓时分,加格柳奥中尉见斗争无望试图率部突围,但首批冲出正门的士兵利维奥·梅洛和安东尼奥·拉马里当场阵亡,其余人员则大部分被德军合围缴械。

党卫军“喀斯特”防卫营第1猎兵连随即控制全镇:拉马尔莫拉军营守军甫一交火即向该营第4(重型)连的人员投降。随后连内传令兵下达营内指令——其要求该连转攻意大利军营。

9日4时30分,德军车队(两辆卡车与一辆挎斗摩托)逼近意大利军营。疑似梅瓦尔德少尉的军官要求面见琼中校,同时意大利士兵开始卸下武器。然而在得知意方拒绝投降后,德军则是迅速发射信号弹发动总攻。意军哨兵中弹倒地——但军营内守军立即还击,可能击伤德军军官及摩托驾驶员。岗亭处的重机枪持续开火,然而另一挺机枪很快故障,意军失去重要火力支点。

在这场战斗后,一名德军正在检查己方一辆被意大利军营内的意军官兵击毁的卡车。

虽然意军面对诸多不利条件,但好在该军营依山而建,地形优势使德军缺乏重武器支援的进攻举步维艰——不少人可能会觉得,唉?这怎么可能呢,“喀斯特猎手”们不是又有四管高炮的友邻部队支援,自己又有重武器嘛,咋跟这些缺乏弹药和重武器的在简中网上声名不佳的“意呆利”官兵打得难解难分呢?

其实原因很简单,喀斯特猎手(Karstjäger)的一线士兵全员皆是年仅18至19岁的新兵,在这场初战中毫无经验(即便他们经历了许多高难度的山地训练,但毕竟没啥实战经验),但他们的士官——那些身经百战、拥有多年实战历练的老兵——完美弥补了这一缺陷并牢牢掌控着局面。第1猎兵连的士兵紧靠着意大利军营并对着每一扇窗户和射击孔都喷吐出异常猛烈且精准的火力。然而,德军的首次进攻还是被意军的激烈反击所阻断:多名党卫军士兵中弹,其身旁和后方医护兵瞬间陷入繁忙。

琼中校(Lieutenant-colonel Jon)成功与乌迪内(Udine)的科尔尼亚尼中校(Lieutenant-colonel Corniani)恢复联系——琼中校向其通报德军正在进攻并紧急请求增援。科尔尼亚尼的回应却含糊其辞,仅承诺“将尽力满足需求”。

虽然火力投射方面意军确实占完全的劣势——但意军火力精准且致命,这得益于山地部队(GaF)的严格训练,使得德军无法从正面接近军营。一支德军猎兵排(喀斯特猎手)试图沿该军营周围的一处雪地通道绕过岗哨,从后方突袭军营。尽管夜色昏暗,守军仍发现了他们的动向。在米凯洛托上尉(Capitaine Michelotto)和格拉梅尼亚中尉(Lieutenant Gramegna)的指挥下,多名守卫岗哨的士兵迅速迂回至同一通道后方,以密集的手榴弹雨迫使喀斯特猎手们撤退并留下数名伤员。

与此同时,塔尔维西奥(Tarvisio)城镇中心传来的交火声表明另一场战斗正在爆发——一名接线员通过市政厅值班人员确认了这一情况并通报给琼。琼立即下令抽调军乐队的40名步枪手组成支援排,驰援加吉乌洛(Gargiulo)的反空降小组(NAP)的剩余部队。米凯洛托上尉自愿指挥这支队伍,但琼命令他留守军营指挥防御,改由伊塔洛·勒列夫中尉(Lieutenant Italo Le Lievre)担任支援排指挥官。

对于NAP部队而言,此刻没必要再坚守于塔尔维西奥城镇——最安全的突围路线似乎是此前击退德军的同一条雪地通道:通道两侧有树木掩护,沿养路工小屋便可直通下塔尔维西奥(Tarvisio Basso)地区,而该地距离意大利军营仅剩数百米,可能尚未被德军完全控制。

很快他们便与支援排的官兵碰上了。然而,这一好端端的突围行动却因为其内的一名中尉慌了手脚而导致周围的一门德军四联装20mm高射炮的炮组发现了他们——这名中尉不是其他人,正是勒列夫中尉(Lieutenant Le Lievre)这一志愿排的排长,他因为战事陷入极度恐慌,不慎走火暴露了突围部队的行踪。他随即扑向掩体,嘶声高喊:“各自逃命吧,兄弟们!”。枪声与喊叫惊动了德军,他们立即将雪崩通道作为火力焦点,甚至动用四管高射炮(Flak)扫射。支援排在瞬间死伤惨重:部分幸存者逃回军营,另一些人则散入林中抵达下塔尔维西奥(Tarvisio Basso),战场上仅余阵亡者与众多伤员——后者立刻朝着这帮慌不择路逃窜的意大利士兵开火并歼灭了其主力部队。

NAP部队还有不少人在城镇的巷战中阵亡并伴有多人受伤,与之相关的则是,塔尔维西奥城镇内的不少群众甚至都自发参与到了战斗之中,而更有市民回忆德军部队甚至把四联装的20mm高炮架设在了部分建筑物的露台上。

意大利守军的坚韧令德军震撼。党卫军“喀斯特”防卫营的第4重型连第1排(配属主攻的第1连)的重武器排携带80毫米迫击炮立即介入战场。该排冒着极大风险,在仅60米的最小射程处露天布阵,其仅靠夜色掩护,对意大利军营展开猛烈炮击并造成建筑严重损毁。工兵詹卡洛·博洛涅西(Giancarlo Bolognesi,当时25岁)证实了迫击炮的致命威力:

“除了20毫米高射炮的扫射,最致命的当属80毫米迫击炮弹——它们击中了战壕区域,那里部署着许多我方射手,还有军营入口附近的狭长地带。”

尽管弹药逐渐耗尽,边境卫队(GaF)仍顽强抵抗,他们依靠大量储备的手榴弹将喀斯特猎手们(Karstjäger)阻挡在军营围墙外。

战后——被德军的步枪和机枪子弹打烂了诸多窗户的意大利军营。

而德军高射炮则对守军造成了重大伤亡——为压制其火力,布拉萨中尉(Lieutenant Brasa)冒险发起突袭:在混合工兵分队的火力掩护和夜色保护下,他独自爬出军营防线并在成功接近德军高射炮阵地后朝其投掷了数枚手榴弹,最终使其哑火。

然而即便意军部队付出了惨烈代价且战斗意志强大,德军高射炮和迫击炮的持续打击还是逐渐瓦解了守军防线,战局开始向德军倾斜。意军指挥部逐渐意识到,在孤立无援且与上级失联的绝境中,继续抵抗已无意义。

【而就整场战斗中意大利守军表现出的出人意料的顽强抵抗,其实均源于琼中校(Lt.Col. Jon)和卡斯特拉尼将军(Général Castellani)坚信阿尔卑斯山地营(alpini)将按承诺驰援而(有了底气)表现出的坚韧和领导力——琼在前一晚与乌迪内第24军指挥部的科尔尼亚尼中校(Lt.Col. Corniani)通话时,对方曾作此保证。但随着通讯中心被德军占领,援军始终未至,琼指挥的抵抗行动彻底失去希望。 】

琼中校在窗口指挥岗哨士兵时左肩轻伤。而意军弹药则逐渐告罄,但他们仍坚持战斗至日出。由于守军伤亡惨重且德军高射炮与迫击炮的火力覆盖愈发猛烈,喀斯特猎手们于当日9时许正式突入军官区并俘虏幸存守军。此时意军弹药几近枯竭,且仍未等来援军,局势急转直下。

最终,在上午10时30分,经历六小时激战后,与守军共同战斗的卡斯特拉尼将军同意投降。琼中校下令放下武器——意大利守军缓慢撤离阵地,随即被德军缴械并列队押往塔尔维西奥(Tarvisio)城镇内。而双方伤员由意德军医共同救治,重伤者被立即转移至后方军用医院。

但这其实还没完,第17掩护区的B分防区部队也在收到停战通告的次日与德军部队产生了冲突——B分防区此时约有500人驻守,但其因指挥官乌戈·德拉里奥中校(Lt.Col. Ugo Dell’Aglio)正在阿奎泰尔梅温泉疗养,所以由萨尔维诺·帕甘上尉(Capitaine Salvino Pagan)暂代指挥。

停战协议公布后,帕甘上尉下令全体士兵返回军营待命。9月9日凌晨4时许,党卫军下级突击队中队长(SS-Ustuf.)屈班德纳(Kühbandner)携一名突击队小队长(SS-Scharführer)率七人护卫队抵达乌戈维察军营入口并要求与意军军官谈判。因双方此前私交甚笃,屈班德纳试图说服意军投降。然而事件后续出现两种截然不同的叙述版本:

版本一:

“屈班德纳本人报告称,当他进入军营时遭遇到一名身边有约30名武装意军士兵陪同的意军军官——对方声称已接到命令要解除德军武装,随后突然有人开火。那名突击队小队长当场中弹身亡,而屈班德纳本人则挟持一名意军哨兵作人盾,侥幸逃回门外护卫队中。意军子弹与密集手榴弹雨导致护卫队死伤惨重,其内幸存者均负伤。屈班德纳迅速收殓死者后便撤往马尔博盖托(Malborghetto),随后他愤然表示:‘这次我决心强攻军营,即便兵力不足——他们违反战争法杀害谈判代表,真是令人发指!’”

版本二:

“据安东尼奥·鲁索(Antonio Russo)援引意方目击者叙述,屈班德纳要求意军无视巴多格里奥公告继续与德军并肩作战,并谎称琼中校(Lt.Col. Jon)已同意此举。意军官回复需遵守命令,屈班德纳随即率护卫队发动突袭,但遭意军迅速反击。德方多人被枪弹和手榴弹击伤,一人死亡,余部溃逃并遗弃武器弹药。”

【鉴于屈班德纳作为经验丰富的军官,仅率1名士官和7名士兵便试图压制百余守军的说法存疑,本文更倾向于采信德军版本。】

9月10日晨6时许,屈班德纳调集营内第2猎兵连约80人包围乌戈维察军营,并得到第4重型连的迫击炮和机枪排支援。德军两次通过扩音器劝降,意军两次要求考虑时间——最终在当日8时许,其内军营升起白旗,意军被缴械并就地拘押。

而在战斗告一段落后,尽管意军大部分部队已投降,但第十七掩护区仍保留部分(愿意跟德军合作的)武装力量——尤其是朱塞佩·罗莫利少校(Major Giuseppe Romoli)指挥的D分遣队“瓦尔罗马纳”(Sous-Secteur D "Valromana")。该部队由53名军官和1612名士兵组成,其沿福尔诺山(Mont Forno)至泰尔米内山(Mont Termine),直至内韦阿山口(Sella Nevea)的边境线布防,任务是遏制游击队活动并控制通往戈里齐亚省(Gorizia)北部的通道。普莱佐(Plezzo)的收复使其部署更为有效。

在9日-10日的战斗结束后,当年9月-10月与一名来自党卫军“喀斯特”防卫营的士兵共同持枪守卫周边地区治安的意大利铁路民兵。

按计划,该部队应无限期驻守,但根据德军最高统帅部命令,其于十月被解散——而与这些愿意乖乖听话合作的意军官兵不同的是,琼中校和卡斯特拉尼将军即便在被俘虏后(可能)收到了要其与德军合作再次重组当地区防线的消息,但他们依然严词拒绝并最终于当月25日被秘密转移到德国境内并与他们的士兵一起沦为战俘营内的一员。

当时在营内第4重型连服役的埃尔温 罗斯勒也回忆了这一行动:

“两周后的深夜,我们再次接到紧急集合令。全副武装的我们与其他部队一同向边境进发,穿越塔尔维西奥(Tarvisio)地区。在经历了这场几乎算是彻夜行军的行动后,次日下午我们在塔廷森(Tatkinson)附近的房屋和草地上驻扎。

9月8-9日夜,我们先是快速移动至前沿哨所,随后又接到两次紧急集合命令。当全营官兵携带装备向塔尔维西奥地区疾进时,突然在邮局(电话交换站)遭遇意大利军队的机枪和冲锋枪火力。我们迅速突破防线,逼近一座大型意大利军营——此时这些曾经的盟友已变成敌人。

射击声未持续多久,对方便无条件投降。

但后方突然传来密集的枪声。当我们冲进一座山坡上的大型兵营时,发现里面驻扎着意大利的将军及其参谋部的相关人员。这座建筑地势险要,我们只能以轻步兵的微弱火力仰攻。在近距离遭受疯狂还击的情况下,我们用迫击炮进行60米的极限距离射击。激战持续数小时,造成大量伤亡。 对于我们这些平均年龄17-18岁的年轻士兵而言,这是第一次真正意义上的战场洗礼。尽管目睹战友牺牲,我们仍以勇气坚持了下来。那些倒下的同伴被我们埋葬在坎波罗索地区,而活着的人则带着战火的记忆继续前行。”

因成功解除乌戈维察军营武装,党卫军下级突击队中队长屈班德纳(SS-Ustuf. Kühbandner)荣获二级铁十字勋章。另两名连长——新晋升的党卫军上级突击队中队长梅瓦尔德(SS-Ostuf. Merwald)与党卫军下级突击队中队长沙伊德(SS-Ustuf. Scheid)——也因在塔尔维西奥地区的卓越表现,于1943年10月9日获授二级铁十字勋章。

党卫军“喀斯特”防卫营(SS-Karstwehr-Bataillon)的指挥官布兰德(SS-Staff. Brand)因成功解除塔尔维西奥及周边意军武装,于1943年10月3日获颁一级铁十字勋章。同日,营副官下级突击队中队长魏兰德(SS-Ustuf. Weiland),下级突击队小队长迈尔(SS-Uscha. Meyer),上级队员托马施(SS-Oberschütze. Tomasch)及突击队员库韦克(SS-Sturmmann. Kuveke)也因在塔尔维西奥战事表现良好获授二级铁十字勋章——而在此次战斗中,党卫军“喀斯特”防卫营共有13名士兵阵亡,另有50名伤员被送往战地医院进行治疗,而在这50名伤员当中又有28人因受伤过重阵亡。所以,德军光是这一个单位就付出了41名阵亡与22人受伤的共63人次的伤亡数,而意大利方面在这1-2天的行动中总计付出了29人阵亡与48人受伤共77人次的伤亡数,如果把德军的其他单位算进来可能双方的伤亡数差不多甚至德军更多一点儿,但毫无疑问这次行动展现出了意大利军队的战斗力在他们愿意爆发且结合实际战术运用的情况下是非常可观的,而在他们当中——尤其是以擅长山地作战为主的相关兵员展现出的防御手段更是让重火力和补给占优势的德军吃了好番苦头,看来“喀斯特猎手”们还得再练练啊。

设置于坎波罗索地区的德军墓地当中总共收纳了13名来自党卫军“喀斯特”防卫营的阵亡士兵

党卫军猎兵(SS-Jäger)弗里德里希 席夫纳【Friedrich Schifferner】便阵亡于1943年9月9日,他来自党卫军“喀斯特”防卫营。

在这次战斗结束后,德军(尤其是“喀斯特猎手”)部队在塔尔维西奥城镇周边一边让配属给其的骡马们休息,一边纵情歌唱并通过行军展示自身军事实力——城镇里的德裔居民们热烈地欢迎着这些将“叛军”绳之以法的“友善部队”的同时为他们起了个“黑色魔鬼(Diables noirs)”的称号,这既是对他们凶悍战斗风格表达敬畏的同时也是对刚刚结束的这一场战斗的激烈程度的大致概括。

而在9月10日之后的一系列的反游击作战,将让这些以凶悍的作风为名的“黑色魔鬼”们认识到铁托旗下的游击队究竟能给他们带来多少麻烦。