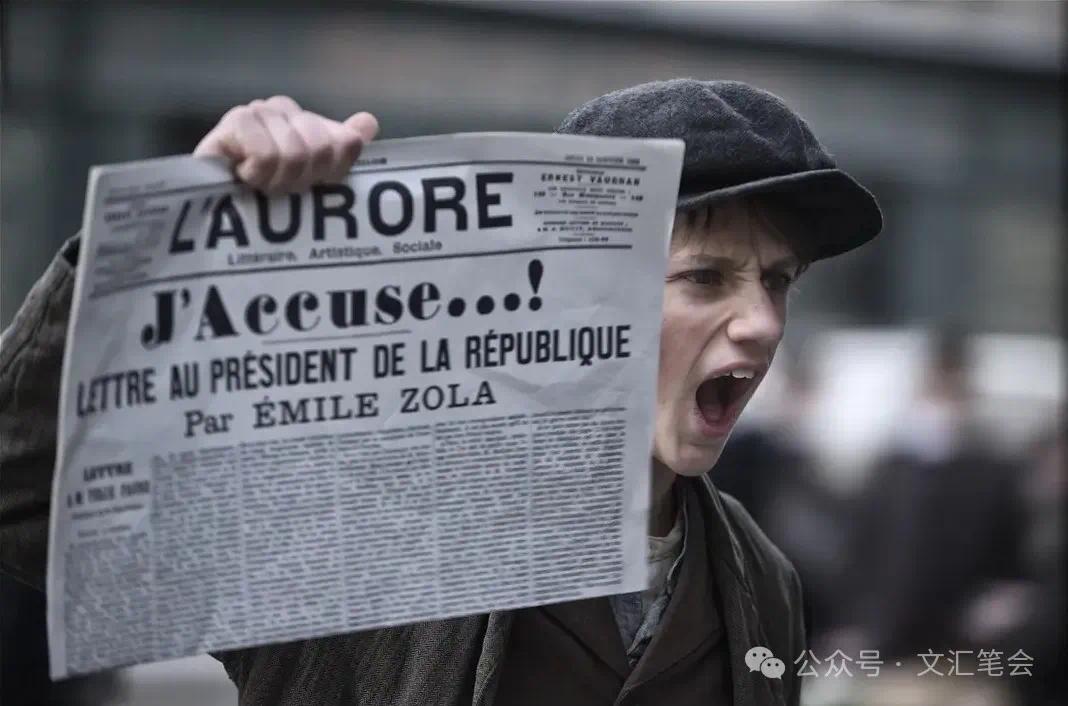

法语电影《我控诉》(2019, 罗曼·波兰斯基导演)剧照

我住的夏合乐·米歇尔广场(Place Charles Michels),是个热闹的地方——六个路口,由三条马路交汇而成:一条是圣夏合勒路(Rue Saint Charles),一条是利奴瓦路(Rue Linois),最后一条路就是左拉大道(Avenue émile Zola)。我不管是出门去喝咖啡还是散步时总要经过这条马路,而且乘10号线去市区,下一站就是左拉大道站。

当我坐在正对着左拉大道的布格纳乐咖啡店(Café Beaugrenelle)的临街座位,吃着散发着香味、外酥内软的可颂,喝着浓烈苦涩的espresso,看着左拉大道上从容横穿马路的行人,还有忽然驶过的公交车,几乎不敢相信自己的眼睛这是真的。我不禁在心里自言自语地感叹了一下:“这里是左拉大道啊!”

我第一次觉得自己离左拉这么近,又这么“真”。

在中国,左拉的“名气”当然没有巴尔扎克那么大。我们当年在大学里学习法国文学时,也只是把他放在巴尔扎克后面,作为自然主义的代表作家,但他对中国文学的影响,却一点不比巴尔扎克小。巴金曾说自己“崇拜”左拉,对其“光辉的人格”尊敬不已,左拉的名言“我控诉”(J’accuse)更被他一再用来表明自己的心迹。就是因为在马赛看了左拉的小说,巴金才萌发了写“激流”三部曲的念头。而茅盾的名作《子夜》更是从人设到场景再到情节都留下了左拉《金钱》的明显的痕迹。曾留法的李劼人因为受左拉影响写出了《死水微澜》等小说,被他的同学郭沫若称为“中国的左拉”。当然,还有很多知名不知名的作家也曾受到了左拉的影响。

可是,左拉之所以不朽,还不仅仅因他写出了那些不朽的文学名著,对作家们的创作产生了影响,还因为他勇敢地为无辜的犹太军官德雷福斯(Alfred Dreyfus,1859—1935)被人栽赃的间谍罪辩诬而树立了现代法国知识分子的形象,那就是勇于说出真相,努力为真理发声,努力伸张正义和捍卫自由的精神。他于1898年1月13日发表在《晨光报》(L’Aurore)的那篇为德雷福斯辩白并且控诉那些制造冤假错案的人和机构的名文《我控诉》(J’accuse),可谓影响深远,他也因此被判诽谤罪,不得不逃亡英国,而这也是他真正不朽的更重要的原因。在左拉大道与剧院路和紫罗兰路交叉的德雷福斯广场(Place Alfred-Dreyfus),有一个不大的方形的石制纪念碑,正面是左拉的青铜像,背面写着左拉的名言:

真理勇往直前,无人可以阻挡。

谁为真理和正义而受苦,谁将变得高贵和神圣。

正义只存在于真理之中,幸福只存在于正义之中。

LA VERITE EST EN MARCHE ET RIEN NE L’ARRETERA.

QUI SOUFFRE POUR LA VERITE ET LA JUSTICE DEVIENT AUGUSTE ET SACRE.

IL N’EST DE JUSTICE QUE DANS LA VERITE,IL N’EST DE BONHEUR QUE DANS LA JUSTICE.

有意思的是,左拉写《我控诉》的公开信的对象共和国总统菲利克斯·福尔(François-Félix Faure,1841—1899)也领有一条“大道”(Avenue),而且就在附近。他当时反对重审德雷福斯案,对左拉的控诉更是不以为然,是使得这个案件难以沉冤昭雪的最大的阻碍。而且他也拥有一个地铁站名,我乘8号线地铁时常常经过,难免浮想联翩。

也许这就是这些以人命名的路名的另外一种意义,可以让人有意无意地思考他们的时代和各自扮演的角色,还有他们对后来的影响。因为历史是由一个个具体的人构成的,而非抽象空洞的概念演绎出来的。左拉于1902年去世后,安葬在蒙帕纳斯墓园。1908年,他的骨灰被移葬先贤祠。这时,法国政府已经公开为德雷福斯案平反。

在巴黎行走,可以经常碰到以人名命名的路——除了古代的帝王将相、近现代的政治家,还有各种文化名人。虽然现在的名气已经有大有小,但我觉得这都是对个体的“人”的重视。路边还可以看到众多的名人铜像——蒙田、巴尔扎克、莫里哀、狄德罗……从这些铜像前经过时,总会因为他们的被岁月的风霜染成青黑色的深沉模样所感动,或者忽然被他们的形象唤醒了很久之前的记忆,想起读过的他们的书、他们的事迹,想起他们对人类的精神世界和思想进步所做的不可磨灭的贡献。

对了,上海也有过莫里哀路——香山路,旁边的皋兰路以前叫高乃依路(Rue Corneille)。复兴中路原来叫“辣斐路”,纪念的是法国政治家拉法耶特侯爵(Marquis de Lafayette,本名Gilbert du Motier,1757—1834)。他一生为自由而战,曾参加过美国独立战争和法国大革命,还下令拆毁了巴士底狱。巴黎著名的百货商场“老佛爷”,是他名字的音译。思南路没变,但是它其实来自作曲家马思南(Jules Emile Frédéric Massenet,1842—1912)。武康路曾名“福开森路”,不过福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945)并不是法国人,他是加拿大人,曾经担任过金陵大学前身汇文书院的院长和交大前身南洋公学的监院,办过与《申报》一样著名的《新闻报》。他还是一位精通中国艺术史和文物收藏的大家,南大博物馆里有许多他捐赠的藏品。

7月12日于72 Rue des Entrepreneurs。

作者:张生

文:张 生编辑:钱雨彤责任编辑:舒 明

转载此文请注明出处。