1759字 | 3分钟阅读

绩效考核是国企三项制度改革的一个老课题,考核结果在应用上对薪酬、干部选拔等各方面影响较大。但是,即使企业建立了一套相对合理的绩效体系,但绩效得分的处理,尤其是不同考评人因评分尺度不一样,再好的绩效体系,可能在最终结果展现上都难显公平,因此,如何对绩效得分进行有效处理,保持客观公平公正非常重要。

评分尺度不一造成的绩效问题

国企绩效考核体系里经常面临两个方面的数据处理,一是高层领导对不同中层的主观评价,另一个是周边绩效里不同被考核人之间的相互评价,通常面临以下几个方面的问题:

1

高层主观评价

在国企的考核体系里,高层对下属尤其是中层的主观评价是不可避免的重要一环。在以往的操作过程中,许多企业为了彰显客观公正,想了很多方法,包括不同领导的权重处理,比如一二把手权重加大,分管领导权重加大等等,但是,不管是采取哪种方法,不可避免的,主观性评价,任何领导在主观打分中都不可能保证会客观公正,或多或少都会凭主观映像有一定的偏爱;另外,相关领导在打分时,对于不是自己的分管的业务,其熟悉程度也不够,更是只能凭主观映像进行打分,如果再加上一定的偏好,这个得分结果自然就会发生较大偏差了。

2

周边绩效互评

周边绩效对于加强不同部门横向联系与沟通至关重要,但是周边绩效在实施时遇到的问题也多,尤其是国企体系里,对于中层干部考评,还有民主测评在里面,所以虽然知道周边绩效有时不尽完美,但很多企业一直在沿用。在效果展现上,有些单位可能做了一些微调,比如只有有业务往来的部门才进行周边互评,但很多单位可能还是一刀切地相互评价,其在结果上,如果仔细观察下来就会发现,周边绩效其实同绩效没有太大关系,很多的评价得分更多是依据张三这个人不错,为人可以等等,以此先入为主进行映像打分。笔者曾经遇到过的一种情况是,某核心业务职能部门负责人,虽然能力很强,但由于沟通过程中比较强势,其周边绩效竟然排名倒数,由此,这种打分结果自然欠缺公允。

均值修正模型

均值修正模型是笔者根据多年咨询实操经验,结合不同考核人的评价尺度不一致导致评分结果存在差异的现实状况,通过不断修正演练而形成的绩效考核得分修正工具:

Cni=Ani×(B/An)

其中,假设考核人A1对其评价的m个被考核人的分数为A11、A12、......、A1m,则考核人A1评分的均值为A1=(A11+A12+......+A1m)/m,同理计算考核人A2……An个的评分均值:A2......An;

B为 A1、A2......An的均值,即B=(A1+A2+......+An)/n;

Cni即为对考核人An评价的第i个被考核人的分数Ani进行调整后的调整得分值。如果考核人An的评分整体偏高,即An大于B,通过B/Ani,Cni将小于Ani;如果考核人An的评分整体偏低,即An小于B,通过B/Ani, Cni将大于Ani;

应用举例

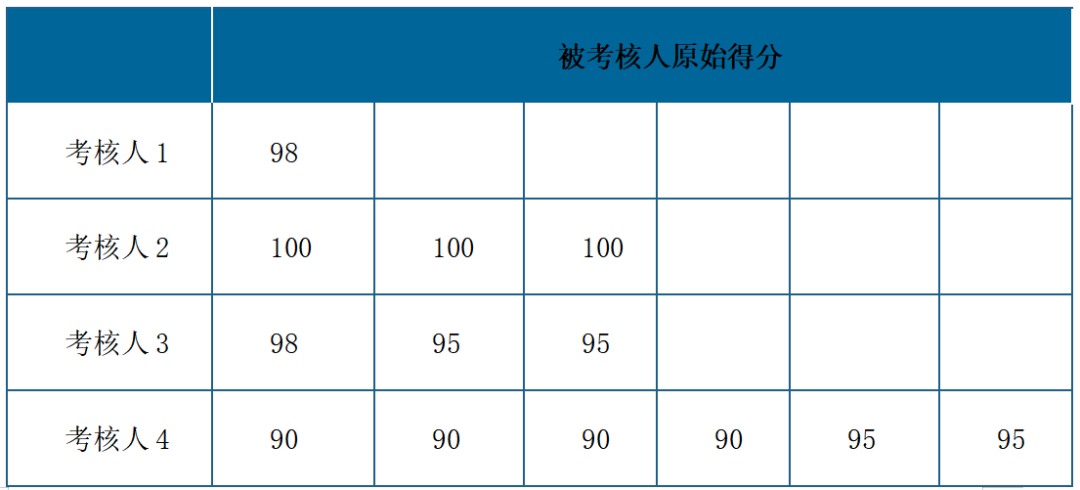

假如不同考核人对某被考核人的同一考核指标评价得分如下:

首先,计算出不同考核人的评分均值An与不同均值的均值B,结果如下:

然后,依据均值修正模型进行调整。

同理,依次再调整其他被考核人的得分。

当然,需要注意的是,如果对某被考核人评分时一组数据明显差异过大的,可先行通过标准差检验或变异系数检验直接剔除,以减少后续误差。同时,方案设计时,对涉及主观评价的考核指标,最好能均分层次设置清晰的评价标准,让考核人能对号入座进行评价,这样也能减少主观误差。

总之,通过均值修正模型确实可以部分解决因评分尺度不一造成的绩效不公问题,但是,它是对方案执行的结果修正,其实方案设计比偏差修正更为重要。比如上面提及的周边绩效,笔者就建议,周边绩效最好适用于业务部门对职能部门进行评价,而职能部门之间不需要评价;另外,高层对中层的主观评价,尽量以企业一二把手(院长/所长/总经理、书记)加分管领导为主,其他领导可以不评价或者参与评价但权重降低。不管怎样,说到底最重要的还是指标设置的科学性,越是尽可能的定量评价,误差就越小,效果也越好。当然,有句话“管理也需要一定的灰度”,所以怎么应用效果最佳,还需灵活把握。

作者:廖飞,北大纵横高级合伙人