站有站相,坐有坐相,这是今人用来教育小孩的一句常用话,由此也可以看出站姿和坐姿是仪容仪表的一种体现。从更深层次而言,站姿和坐姿是一种社交礼节,关乎礼仪。本文就说一说古代关于坐姿的那些事儿。

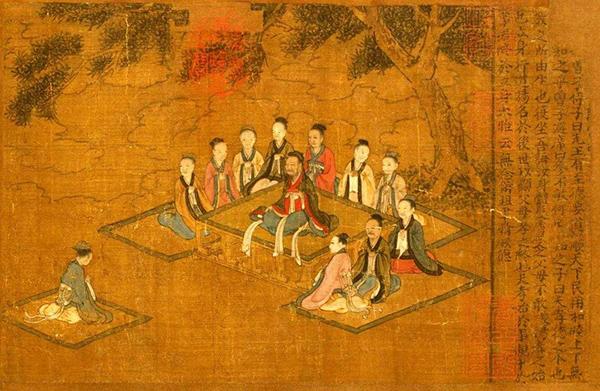

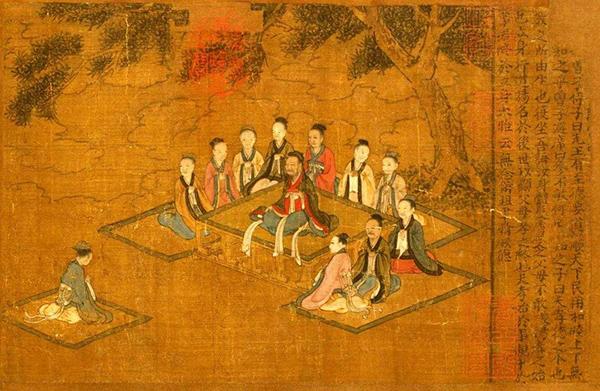

坐姿与礼节有一定关系,所以古人对坐姿比较讲究。席地而坐时期,人们的坐姿大致有三种,一是“趺坐”,即双足交迭,盘腿而坐,如同佛教中修禅者的坐姿,故又称“跏趺坐”;二是“箕踞”,即两腿前伸而坐,全身形似簸箕,故名;三是“跽”,即跪坐,臀部压在后曲的腿、脚之上。

当时人们在无席的地上也是这几种坐姿。平时不与人接触交往时,坐姿可以比较随便,如果与尊长坐在一起,或与友人交谈,以及在聚会议事、宴会、招待宾客等场合,就要讲究坐姿了。礼貌的姿式是“跽”坐,而且讲究“正襟危坐”,危坐,是指坐时腰身端正。

西汉的中大夫宋忠、博士贾谊,有一次听卜者司马季讲解卜筮,由于这位学问渊博的卜者侃侃而谈,讲论得顺理成章,宋、贾二人不由得肃然起敬,于是“正襟危坐”,即整理一下冠带,正一正衣襟,端正地坐好,以表示对这位学者的尊敬。

坐在高脚座具上,也以坐姿端正为礼貌。宋礼部尚书刘某,自他入仕以后至终老,“凡与宾友相接,常垂足危坐”,司马光敬佩他讲究礼节,因而在为他所撰的墓志铭中也加了这么一笔:“刘忠定公见宾客,谈论逾时,体无欹侧,肩背竦直,身不少动,至手足也不移”。这种举止,没有恪遵礼制的精神,是难以坚持两个小时以上的。

古人讲究坐姿,即使平时自己闲坐,也端正姿式,以保持其士大夫的风度。如东晋的陶侃便是“职事之暇,终日敛膝危坐。”司马光平时也是“燕居,正色危坐”。三国时期的管宁,50年来常坐一木榻,且跽坐,以至着膝之处磨出了深坑。

箕踞,则是不合礼节的轻慢之举,是对同坐之人的不尊重。刘邦是个不拘礼节之人,平时即箕踞而坐,见人也不改变坐姿,他的女婿赵王张敖,对他礼貌甚恭,而他却“箕踞甚慢之”。

箕踞而坐再斜倾身躯靠几案,就更属轻慢无礼的举止了,所以古代的高傲者如果有这种行为,史家为他们作传时常常不忘写上几笔。如三国时期的大臣简雍“性简傲”,陈寿作《三国志》说他与蜀主刘备一起坐时“犹箕踞倾倚,威仪不肃”。

箕踞是一种不礼貌的举止,所以《礼记·曲礼上第一》说:“坐毋箕”,对妇女的这种坐姿尤为严禁。据《韩诗外传》记载,孟子回家,进屋看到他的妻子正箕踞而坐,立刻出来对他的母亲说,这个妇人应该休掉。他母亲说,你进门也没有出声示意,她怎么知道有人进来而坐端庄呢?孟子这才没有再说什么。

只有在不拘礼节的朋友之间,箕踞才被视为是无所谓之举。更有一些蔑视礼法的士人,生活上主张自由自在,反对礼节的约束,如魏晋时的阮籍等,平时便“裸坦箕踞”,但这类士人毕竟是极少数。

古人在席子的摆设及入席等方面也有许多礼节讲究。如“席不正不坐”,说的是席在摆设时要与室内四边平行而不斜,否则就不应该坐。席正而坐,体现坐者的端庄,也是一种礼数。

孟子的母亲是个非常讲究礼节的人,据说她为了让未出生的孟子知礼,受到礼数的影响,行“胎教之法”,怀孕时便“席不正不坐”。古人对入席的礼法有具体的规定:“毋踖席,抠衣趋隅”,即入席时,不要从席子的上首即前边踏席越过,应该提起衣裳走向下角再进入自己的席位。

“坐不中席”是指席中为尊者独坐时的位置,所以卑者即使独坐也不能居中,应坐边上。“异席”,古代一席一般坐4人,如果有5个人,应让长者、尊者另外坐一席。

“敬无余席”,说的是与尊长坐在一起时,中间不要留较大空隙,应靠近尊长,以便服侍、请教。另外还有几个不同席的规矩:父子不同席,以区别尊卑;女子出嫁后回娘家,不与她们的兄弟同席,为的是人伦男女之防。