正如风沙湮没的楼兰古国,或盛极一时的吴哥王朝,玛雅文明的前置限定语通常是“神秘消失”——这个绵延三千年,在天文、历法及建筑、雕刻等方面成就卓著的热带雨林文明,在十六世纪西班牙殖民者入侵后遭受毁灭性打击,不仅楼台宫墙荡然无存,连经书、文字也湮没无闻。长期以来,西方学界对玛雅文明盛衰的原因做出了种种推论——其中最离谱的是殷商遗民和外星人说——为正本清源,美国宾夕法尼亚大学人类学教授罗伯特·J.沙雷尔(Robert J. Sharer)和新墨西哥大学助理教授洛·P.特拉克勒斯(Loa P. Traxler)在《玛雅史:失落的世界第五大文明》一书中,以翔实的史料论证玛雅文明的轨迹大致遵循“崛起-没落-复兴-衰亡”这一寻常套路,周而复始,但始终跳不出所谓“历史周期律”。

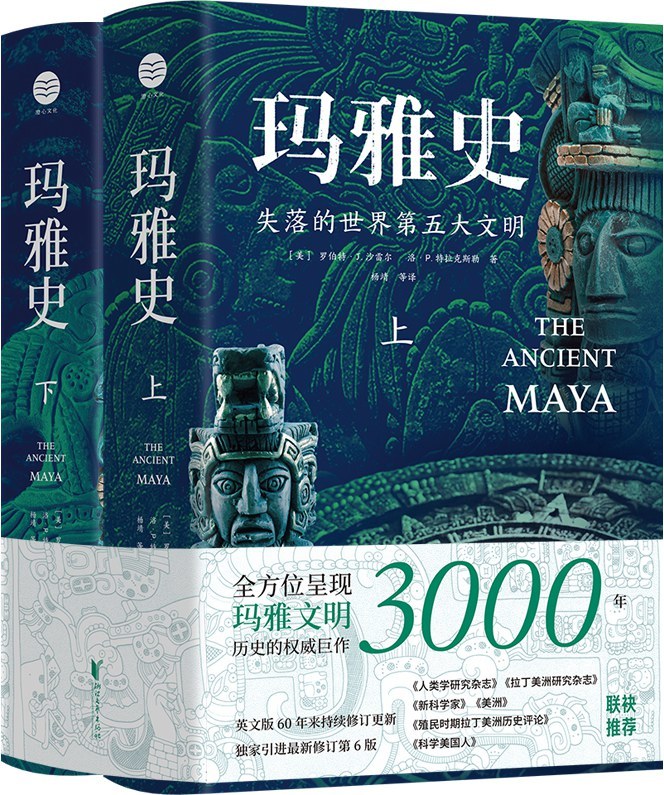

《玛雅史:失落的世界第五大文明》,[美]罗伯特·J.沙雷尔 / [美]洛·P.特拉克斯勒著,杨靖 等译,浙江文艺出版社,2023年7月版,1048页,238.00元

事实上,早在十六世纪玛雅文明彻底消失之前,它已然经历过史上最严重的一次“没落”——公元九世纪,它突然从古典期的黄金时代跌落谷底:大批城市被废弃,艺术珍品被毁损,人口大量减少,玛雅人似乎重回远古蛮荒时代。本书作者假设,倘若哥伦布没有发现新大陆,玛雅人极有可能继续在他们的怪圈中裹足不前,因为他们的文化基因中缺乏创新动力。正如沙雷尔教授在他的另一部巨著《玛雅文明的日常生活》(Daily Life in Maya Civilization)中所言,与世界其他四大文明相比,玛雅的盛衰毫无独特之处,更无神秘可言——它唯一的教训是,倘若我们也固步自封,“那么玛雅的昨天就是我们的明天”。

一、“外因说”

玛雅号称帝国,但历史上它从未能建立起大一统的帝国,相反,相继而起的王国更类似于希腊半岛的城邦。在历史的长河中,伟大的玛雅城市(王国)如纳克贝(Nakbe)、埃尔米拉多(El Mirador)、卡米纳尔胡尤(Kaminaljuyu)、蒂卡尔(Tikal)、卡拉克穆尔(Calakmul)、科潘(Copan)、卡拉科尔(Caracol)、乌斯马尔(Uxmal)、奇琴伊察(Chichen Itza)、玛雅潘(Mayapan)等都曾“各领风骚”——在短暂的辉煌之后归于衰败。

盛衰循环的确堪称玛雅文明的“常态”:第一次循环出现在前古典晚期(约公元三至四世纪),玛雅文明取得长足进步,但随后南方迅速走向衰落。第二次更显著的繁荣则出现在古典终结期(约公元七至八世纪),此时社会动荡加剧,导致古典期几乎所有城邦都于这一阶段消亡。此后,在后古典期(公元九至十六世纪)这一阶段,北方低地各城邦发展到顶峰,而后缓缓衰落,直至完全消失在西班牙人铁蹄之下。两个多世纪以来,考古学家和人类学家提出若干假说,探究玛雅盛衰的奥秘,其中较有代表性的有三种:“外因说”“内因说”和“系统崩溃说”。

诚如本书作者在“引言”部分所说,玛雅文明的演变是三方面因素共同作用的结果,一是其内部的文化和经济发展,一是其与邻近墨西哥和中美洲人民的贸迁有无,另外一个则是外力的作用。“本书试图阐明,古代玛雅文明并不是从旧世界移植过来的产物,而是历经所有人类社会发展都遵循的道路而产生的结果,其中包括那些会促成社会和文化复杂性——我们称之为文明——的道路”。由于玛雅所处的独特地理环境,在所有外力中,最为显著的当属火山、地震、飓风、干旱以及瘟疫。

美国科罗拉多大学博尔德分校人类学教授佩森·D.希茨(Payson D. Sheets)在对萨尔瓦多的扎波提坦山谷(Zapotitan Valley)的研究中表明,伊洛潘戈火山爆发(首次记录于查尔丘阿帕的考古文献)造成了大幅度的人口减少和农业减产。根据相关调查和遗址发掘,考古学家发现由于存在大量的火山落灰,伊洛潘戈方圆一百公里以内在长达一个多世纪的时间内都不宜居住。这意味着玛雅东南部的大片区域都受到火山爆发的持续影响而导致人口减少——无论是人口自然死亡还是向外移民。尽管太平洋沿岸的大部分农业地区没有受到严重破坏,但火山落灰势必使得农业产量有所降低,与此同时,从河流和沿海地区捕捞的水产资源也会有所减少;而且,伊洛潘戈的火山灰云会引发特大降雨,进而导致大洪水泛滥——其影响范围远不止上述直接受灾区。

除了偶见的火山喷发,频发的地震也是玛雅人不得不直面的灾难。基里瓜(Quirigua)遗址的考古发掘表明,东南部玛雅低地地区的居民确实长期饱受地震的困扰,因为基里瓜直接建造于莫塔瓜地质断层(the Motagua Fault)之上。该地层最近的一次断裂发生在1976年,导致当年举世震惊的危地马拉大地震(1755年,里斯本大地震爆发后,哲学家康德在报刊撰文提议“今后新建屋舍应尽量避开河谷和断层地带”,可谓颇具先见之明)。考古发掘中发现的基里瓜遗址上受损或倒塌的古建筑,以及石质建筑上的二级扶壁,都证明地震对居民生活造成了破坏性影响——甚至在中部低地地壳运动并不活跃的逊安图尼奇(Xunantunich)也曾出现过不可修复的“结构性损伤”。

基里瓜(Quirigua)遗址的雕塑

与火山、地震相比,加勒比海飓风更被视为玛雅文明衰落的罪魁祸首。一场席卷沿海地区的风暴可以轻易摧毁当地一切生产和生活设施,导致农作物歉收,进而引发大面积饥荒——就像1998年飓风“米奇”(Mitch)在洪都拉斯和危地马拉造成的灾害一样。尽管有专家宣称,飓风过境也有“一定好处”,因为飓风能够毁坏其途经地区的森林,为农业生产开辟新的土地,但综合考量,其所造成的毁灭性灾难远过于其“收益”。

与上述具有“不可抗拒力”的自然灾害不同,美国犹他大学人类学教授理查德·汉森(Richard Hansen)认为持续时间较长的干旱大多发生于古典终结期,降雨量的减少可能是“由人为造成的环境变化(如滥伐森林)而引发”。汉森对埃尔米拉多尔低地奇钱卡纳布湖(Chichancanab)和蓬塔湖(Punta Laguna)的湖泊沉积物岩芯进行了分析研究,并得出结论:建造像埃尔米拉多这样的大城市需要砍伐森林作石灰窑燃料,因为只有石灰窑才能烧制出建筑用的生石膏和灰浆。“森林和表层土壤的破坏,可能削弱甚至严重破坏了低地环境对人类活动的承载力”——失去森林滋养,土地不再肥沃,饥荒与战乱接踵而至也就不足为奇了。

与自然灾害相比,流行性疾病产生的影响无疑更为广泛:疟疾、天花以及其他旧大陆疾病在西班牙征服时期传入新大陆后,曾对土著居民人口造成毁灭性影响——一如中世纪之“黑死病”。美国科罗拉多大学人类学教授罗伯特·L. 威尔金森(Robert L. Wilkinson)在《黄热病:生态学、流行病学及其在古典低地玛雅文明崩溃中的作用》(“Yellow fever: Ecology, epidemiology, and role in the collapse of the Classic lowland Maya civilization”)一文中明确指出,由于医疗条件低下,面对肆虐的黄热病,玛雅人束手无策,只能眼睁睁看着它在各地蔓延,导致社会恐慌,人口锐减,玛雅文明出现严重衰退。

孤立地来看,上述“假说”皆言之成理,甚至不乏个别的“科学证据”。然而,总的来看,在这些可能导致玛雅文明衰落的外部灾难性事件中,没有一种能给我们提供令人满意的完美答案——“外因论”之所以站不住脚,是因为灾难事件本身通常具有偶发性、局部性和不可持续性,很难对一个成熟的文明系统造成毁灭性打击。以上文流行病说为例,黄热病在一时一地确实影响巨大,但近年来遗址挖掘的骨骼研究表明,对于前哥伦布时代的玛雅人来说,食物匮乏和人口过剩是“比黄热病等流行性疾病更为严重的问题”。事实上,迄今为止,没有任何考古学证据表明玛雅低地曾发生过影响整个区域的自然灾害或者传染病。要寻觅玛雅文明“失落”的根本原因,显然需要另辟蹊径。

二、“内因说”

美国著名玛雅文化研究专家西尔维纳斯·莫利(Sylvanus Griswold Morley)在《古代玛雅》(The Ancient Maya)一书中将玛雅文明的消失归结为低下的生产力和落后的耕作方式——“刀耕火种”。一方面,“刀耕火种”式的农业生产方式会破坏土壤肥力,并逐渐把雨林转变为稀树草原;另一方面“由于他们没有任何耕作手段,连铲、镐、耙、锹和犁都没有……经济的破产是古玛雅帝国消亡的根本原因”。换言之,在其他人类文明由农耕社会向前工业社会转变之际,玛雅人仍停留在石器时代。他们建造的天文台举世无双,可以观测到遥远的金星(并能准确预测日食),但他们却造不出哪怕一辆独轮车。

自古以来,玛雅的文化和教育权始终由祭司阶层所垄断。独具玛雅特色的文字系统高度发达(至今仍未能完全破解),但只有极少数人能够掌握。民智未开保障了统治者的安全,但也阻碍了社会和科技发展。纵观三千年玛雅历史,只有一个王朝取代另一个王朝的政权更迭,却从来看不到制度的变革和社会的改进。用黑格尔在《法哲学原理》中的话说,“……的历史从本质上看是没有历史的,它只是君主覆灭的一再重复而已。任何进步都不可能从中产生”。玛雅人擅长破坏:兴起的王朝不愿接受前朝的遗产,宁愿将巍峨的宫殿庙宇付之一炬,而后一切从头开始。然而现实情况往往是,工程浩大的神庙及圣碑尚未竣工,该王朝已被后起者取代,“使后人而复哀后人也”——当然,这也符合玛雅祭司反复灌输的宇宙循环论:一切天注定,非人力所为。因此,与其一心一意搞发明促生产,不如拱手祈祷上天赐福改命。

祈福的手段有二:一是斥巨资修建神庙,一是奉献“血祭”(即活人献祭,或称“人祭”)。考古学家认为,玛雅地质生态遭受严重破坏,很大程度上是因为木材、石材等生产资料被用作神庙的建筑材料,导致滥砍滥伐——一片森林毁损后,他们又会转战别处,祸害下一座森林。最终的情形是,国中遍布神庙,人民流离失所。按照常理,受难的民众应该对神明产生怀疑,然而在长期愚民政策之下,他们根本不会联想到民生多艰乃是大兴土木带来的恶果,相反,他们益发坚信:未能得到神明庇护,肯定是由于“血祭”的数量太少(从这个角度看,玛雅文明一语颇具讽刺意味,它代表的其实是人为刀俎的野蛮)。而解决这一问题的路径,唯有战争。

沙雷尔教授在书中通过若干史实反驳了“和平的玛雅人”(peaceful Maya)这一理论假说。该理论假定存在一个早期玛雅文明,部落中人人平等,无高低贵贱之分。他们共享劳动成果,和平共处,其乐融融——像法国空想社会主义者设想的“乌托邦”一样,这样的社会只存在于梦境和想象之中,而非现实之中。以公元七至八世纪蒂卡尔与卡拉克穆尔两股新旧势力长达百年的战争为例:先是崛起的卡拉克穆尔发动突然袭击,一举制服蒂卡尔;蒂卡尔新一代国王卧薪尝胆,三十年后卷土重来,又将卡拉克穆尔打回原形。无论哪一方获胜,结果大同小异:道路“头颅堆积”,死者“血流成河”;战败一方首都被掠夺,纪念碑和守护神被推倒,建筑被焚毁——破碎的石柱、挖掘出的破碎皇家王座(如在多斯皮拉斯)以及烧焦和毁坏的皇家宫殿(如在阿瓜特卡)都是确凿无疑的考古证据。至于从战场擒获的俘虏,则一律充当神明的“血祭”(出土的雕像中有若干活人献祭的仪式场景:俘虏双手被缚,表情异常痛苦,令人目不忍睹)。

“古代玛雅人发动战争的原因之一就是抓取俘虏用来献祭,这成为玛雅统治权中一项不可或缺的要素……但是这种方式和阿兹特克帝国一样,造成了劳动力的浪费,同时树立了许多像特拉斯卡拉一样,愿意同西班牙人联盟对抗他们的敌人”——诚如本书作者在“后记:对玛雅的征服”部分所言,中美洲三大文明(玛雅、印加和阿兹特克)在这一点上“高度相似”:“阿兹特克几百年来为了获取人祭频繁发动对外战争,导致藩属跟自己离心离德,最终沦为孤家寡人的境地。”1527年,新任西班牙总督埃尔南·科尔特斯(Hernán Cortés)决定征服尤卡坦(Yucatán,即玛雅潘),整个远征队共有三百八十人,其中最令玛雅土著惶恐的骑兵仅有五十七人,结果毫无抵抗,一举得手。1532年,殖民者征服人口多达六百万的印加帝国时,武装部队也不过区区两百人,同样大获成功。据说除了先进火器的威力,另有一个重要原因,即殖民者巧妙利用了土著居民的“国民性”——千百年来,他们一直擅长内战,而每遇外敌则不战而降。

因此,“当国家的凝聚力和经济基础无力支撑这个国家的社会系统时,神灵也就不再庇佑国王和他的人民……无论是盛极一时的蒂卡尔,还是强大的奇琴伊察和玛雅潘,他们的雄伟金字塔和精美神庙最后都被遗弃在了森林之中”。一言以蔽之,当一个文明丧失自我调节能力的时候,等待它的命运必然是没落和消亡。

库库尔坎金字塔

三、“系统崩溃说”

《辉煌的玛雅》(The Magnificent Maya)一书主编戴尔·布朗(Dale Brown)提出“综合说”,他认为“农业歉收、人口过多、肆虐的疫病、外来入侵、社会变革和日趋失控的战争,所有这些均是为了揭开玛雅南部低地文明突然衰落之谜而做出的推断”。其中任何单一原因,都很难抵达令人信服的结论,正如德国思想家莱布尼茨在《神义论》(1710)中所言:“一个卡利古拉,或一个尼禄,祸害比地震大得多。”

英国著名考古学家J.艾瑞克·汤普森(J. Eric Thompson)在此基础上提出“农民反抗”理论。该理论认为,人口过剩、农业生产情况不佳、营养不良、疾病以及可能产生的自然灾害等因素的共同作用,再加上统治者骄奢淫逸,最终导致民众普遍感到失望。同时,由于统治阶级逐渐将注意力转向繁文缛节的宗教礼仪,而不能够提出切合实际的办法来解决日益严峻的经济和政治危机,于是上层阶级和下层民众之间离心离德,从而最终导致了一场普通民众推翻统治阶级的暴力反抗。

2012年,美国宾夕法尼亚州立大学人类学教授道格拉斯·肯尼特(Doglas Kennett)领衔在《科学》杂志发表论文《气候变迁背景下玛雅政治体系的发展与瓦解》(“Development and Disintegration of Maya Political Systems in Response to Climate Change”),进一步试图从生态文明和政治角度破解玛雅文明失落的奥秘。文章的结论是:“玛雅文明的覆灭对于人类来说是一个警告——我们的政治结构是异常脆弱的。我不清楚我们是否正在重蹈覆辙,但我猜想,就在玛雅文明步入万劫不复的深渊之前,玛雅的政治领袖们恐怕还盲目沉浸在他们的成就与发展之中。”

综合以上各家学说,沙雷尔教授在本书后半部分提出了由于王权衰落而导致的“系统崩溃说”。他认为玛雅文明的衰落是环境恶化、人口过剩、道德败坏以及毁灭性战争所带来的必然结果,而首要的则是神圣王权(Divine Kingship)制度的崩溃。早在2002年,美国麻省大学波士顿分校林恩·V.福斯特(Lynn V. Foster)教授便在《古代玛雅社会生活》(The Handbook to Life in the Ancient Maya World)一书中辟专章探讨玛雅的“君权神授”——即国家由圣王(Divine King)统治,圣王领导臣民,通过精心设计的宗教仪式与神明沟通,聆听神意教诲,达到天下大治。考古记录显示,在相当长的一段历史时期,民众对这一套说辞深信不疑——从住房、手工艺品和墓葬的不同,明显可以看出王权的尊崇地位:一切都顺理成章,合乎天道。

沙雷尔教授在此基础上进一步论断,传统的神圣王权制度将玛雅城邦的绝大部分政治、经济和宗教权力集中在一个拥有超自然光环的个人手中,由此为城邦的瓦解埋下了隐患。到古典终结期末,大多数低地地区环境恶化,资源枯竭,土地生产能力达到极限,面临这一局面,玛雅国王不得不依靠发动战争扩张土地和财富。与此同时,玛雅国王一方面不遗余力宣扬个人丰功伟绩,一方面热衷于兴建宏伟壮观的新都,从而加剧了对正在快速消耗的低地资源的竞争。

沙雷尔教授进而指出,玛雅国王自称为上天派到人间的神使,但如果他们无法避免灾难发生(无论是战争失利还是粮食危机),则必然会被阐释为上天对其执政能力的不满。这种信仰体系一旦动摇,悲观情绪便开始四处蔓延;再加上特权阶层日渐庞大,民众日益不堪重负。玛雅民众信奉宿命论,星象凶兆更加重了他们的疑虑,同时也进一步削弱了他们对王权的信心(“天厌之”),最终导致传统神圣王权制度的彻底衰落。

在这样的严峻形势下,神权政治别无他法,只能通过强化虔诚崇拜的力度维护其摇摇欲坠的统治。于是,更多的神庙出现在玛雅的土地上,更多形式主义的宗教仪式频繁地举行——然而巍峨的神庙并未给玛雅城邦共同体带来好运,相反益发劳民伤财,导致民怨沸腾,人心尽失。沙雷尔教授最终得出结论:神圣王权制度的式微引起了一系列连锁反应,即“系统性崩溃”——“不但玛雅文化赖以存在的经济基础陷于崩溃,维系精神信仰的神权体系也陷入瓦解,从而使得玛雅的辉煌成为历史的陈迹”。

在《罗马盛衰原因论》(1734)中,法国启蒙思想家孟德斯鸠首次阐明他的社会理论和政治学说,即罗马的盛衰并非取决于蛮族是否入侵,而是取决于它“政治制度的优劣和居民风俗的善恶”。由此观之,政制和民风两方面皆乏善可陈的玛雅文明,自公元九世纪走向衰败,至十六世纪完全消亡,故其宜也。