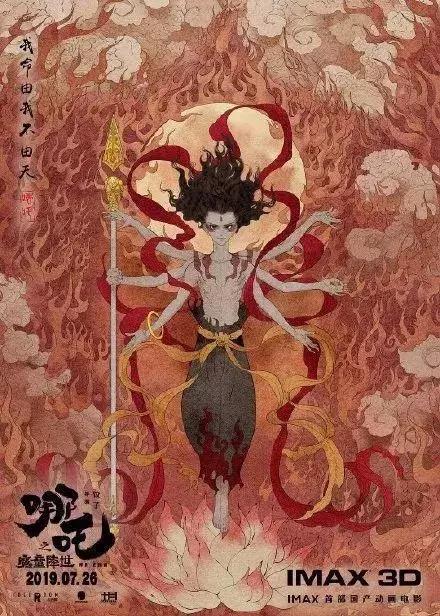

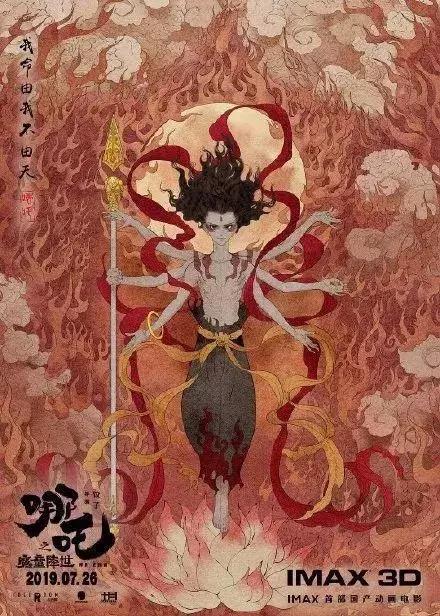

最近,国产动画电影《哪吒》火得一塌糊涂,上映5天,票房突破10亿。评分猫眼9.7分、豆瓣8.7分,可以说上映后瞬时就被全网吹爆!更被称“国漫之光”,成为今年暑期档最大黑马。很多观众都万万没想到有一天居然会爱上“烟熏妆”的哪吒。

除了故事和感情线,该片最吸引人的就是:特效!特效!特效!

它们是这样——

以及这样的——

借着这部电影,今天小科就带大家从技术的角度,挖掘一下记忆中的“小哪吒”们,以小见大,或许你就知道为什么它可以被称作“国漫之光”。

一代代的“小哪吒”

哪吒作为中国神话gai传说中的著名人物,在我们大部分人心中的形象都是——顶着两个朝天揪,身穿红肚兜,可爱又正直的小孩。

1961年的《大闹天宫》,第一次出现了哪吒的动画形象。拥有三头六臂。脚踏风火轮、手持火尖枪、臂挽混天绫,法力高强。孙悟空第一次凡反下天宫时,哪吒作为先锋官与其交战,但被打败。

《大闹天宫》中哪吒与孙悟空打斗

我们熟知的1979年版的《哪吒闹海》,本就是对哪吒形象的一个重新解读。这个像年画娃娃一样的小男孩,奠定了之后哪吒的大体形象。闹海杀龙、剔骨还父、割肉还母等成为了哪吒比较经典的故事。

《哪吒闹海》

当时采用的是传统动画技术,手工绘制每一帧的画面,然后以每秒24帧(电影)或者25帧(电视PAL制)、30 帧(NTSC制)的速度连续播放形成动画。

2003年,属于小哪吒的动画长片《哪吒传奇》,出生时是个大肉球,球体是金色,发着金灿灿的灵气,金光闪闪,有红布盖着,天生开朗,智勇双全,充满着天真和童真的生动形象。

以及耳熟能详的主题曲——“是他!就是他!是他!就是他!我们的朋友小哪吒!”

这部动画片的技术显然是增长了不少,即使放到现在来看,它的画面制作还是十分精良,人物细节的制作丝毫没有马虎的意思。《哪吒传奇》每分钟的制作成本达两万以上,耗费了极大的人力、物力、财力。

作为经典的神话人物,在《哪吒之魔童降世》中,大家原本印象中的少年英雄变成了「齐刘海、黑眼圈、一脸邪魅笑容」“魔童”,把哪吒原本的“恶少”一面凸显出来,让大家爱上了这个有点丑又有点邪气的哪吒,这是一次成功的经典再创作。

特效制作——高级质感+燃炸画面

《哪吒之魔童降世》中有无厘头的笑点、有触动泪腺的亲情与羁绊,还有着不输任何一部海外动画的CG特效。全片从筹划至今历时5年,1318个特效镜头,占比高达80%,是中国历史以来的动画片之最。

人物形象的塑造除了靠故事,更多是靠细节。小哪吒被砸之后,肚皮的微微抖动,显得弱小可怜又无助,就是技术的力量。

很多外包公司说,接了《哪吒》项目后离职率陡然升高,因为要求特别高,动画师和特效师等受到的挫败感特别大。加特效说起来容易,做起来却很难。该片中,一个“火莲花融化冰层”的镜头仅有6秒,但是团队在制作时却花费了6个月。

全片在制作过程中还使用了一项全新的毛发技术,很好地解决了毛发的形态难以把控、毛发的形态无法进入渲染等技术难题,尽管毛发技术在迪斯尼、皮克斯已有很多案例,但是在国内运用极少。

自CG技术和动作捕捉技术出现以后,电影不加点特效,都不好意思说自己是大片。据统计,2018年全球电影票房排名前十的影片中,特效片占比90%,总票房达100亿。因此,特效对于电影的意义是非常重大的。

加特效这事,AI很智能

全球影视产业正逐步走向产业化、规模化。数字特效制作高人力成本、低生产效率的问题使越来越多的特效团队开始重视AI技术的应用。下面的几个案例,可以帮助不太了解的人,去弄懂“AI+特效”。

近期,真人实拍版《狮子王》的角色、场景全是CG特效(只有一个镜头为实景),效果却非常逼真。为了拍摄该电影,摄制组打造了一个多人VR大空间游戏场景,电影中几乎所有的镜头都是在里面拍摄的。

在《复联者联盟 3》里,灭霸就是著名的特效公司数字王国利用机器学习等技术打造而来。使用Masquerade 定制机器学习软件,通过两个垂直方向的高清摄像头捕获演员 Brolin 的面部表演,细致追踪面部的 100 到 150 个跟踪点,再通过计算机技术,训练、调整机器学习模型,输出成三维面部模型(动态),将他的表演转化为极具存在感的主角——灭霸。

在制作《阿丽塔》女主角CG形象时,使用了两种基于深度学习的方法。一种是人脸跟踪器使用深度学习,另一种用于制作阿丽塔皮肤,通过训练数据产生正确尺寸、方向的皮肤和毛孔。

许多大片的制作需要不同的工作室,以流水线的方式,挨个进行设计、特效渲染。美国的Arraiy公司创造了一个计算机视觉和机器学习平台,可以实现在离开拍摄片场前,就能看到后期完成的场景,省去了拍摄效果不好导致的重复性劳动。

正是看到了人工智能对电影行业所产生的重要作用,现在越来越多的机构开始着手相关技术的研究。可以说,人工智能将极大的提升电影特效制作的效率,未来会有更多的特效大片出现在大荧幕。

(文章图片均来源于网络)