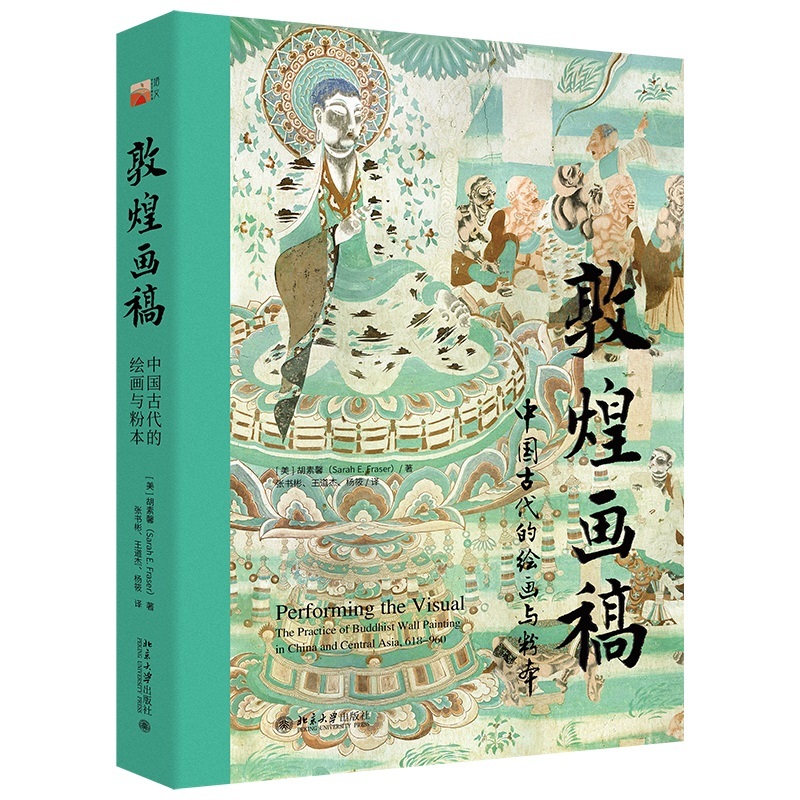

《敦煌画稿:中国古代的绘画与粉本》[美]胡素馨 著,张书彬 王道杰 杨筱 译,北京大学出版社出版

敦煌壁画绚烂多姿,是分工合作的产物,画师如何作画?僧侣、供养人在其中发挥了什么作用?敦煌壁画的画稿和后期被文人追捧的线条优美的“白描”单色画有何关系?……

敦煌画稿作为画师记录创作构思的草图,是中国艺术中非常罕见的直接来自生产创作过程的材料。本书是东亚艺术史学者胡素馨教授关于敦煌画稿的著作,书中以敦煌莫高窟藏经洞出土的纸本画稿为中心,全面分析了敦煌画稿及其相关供养人的经济社会网络,是首先系统讨论敦煌画稿与工坊中的绘画实践、供养人关系及洞窟营建之间关系的著作。本书还涉及了唐代画史画论对绘画创作的品评,分析了张彦远《历代名画记》等对即兴自发的推崇及其关联的书法理论、道家思想,讨论不假外物的壁画家何以成为唐代绘画的主角。

>>内文选读:

自序(节选)

本书集中论证艺术家实践的认知过程。这个认知过程中的许多方面至关重要,是物品制作的内在因素,但往往是看不见的、难以接近的。敦煌藏经洞中幸存的草图使评估认知——反思思考的过程,以及探索艺术创作的历程——成为可能。这是因为在艺术实践的最早阶段制作的图画,是墙上绘画成品的索引。它们也阐明了除了壁画之外,绢本绘画是如何构建的。这些与艺术家相关的资料,包括草图、仪轨图和账簿,是社会活动的记录,正如藏经洞中的官方文书揭示了寺院生活与政治生活中的相关活动。也就是说,这些材料提供了艺术家、赞助人和生产之间互动的背景。

因此,这些草图提供的不仅仅是视觉上的细节,它们连接了生产过程的两端,阐明了成品有意抹去的生产过程。如果没有这些从唐五代开始的近一千年时间里原封不动的草图符号,我们没有办法接触到这些细节。这些大约完成于1006年的珍贵艺术家资料在1900年6月被发现。

在这项研究中,我从具体的角度和更抽象的层面来讨论绘画制作的“方式”。第二至五章论述画稿的特定类型与它们在生产过程中的作用。第六章探讨唐代作家对壁画家的看法和书写。张彦远等将“自然”提升到创作的最高境界,他们从道教和书法中汲取理论,解释壁画制作在上色前的底稿阶段。还讨论典型的壁画家吴道子以及9世纪艺术创作的接受情况。

劳度叉斗圣变,坐在宝座上的劳度叉和外道(壁画构图粉本)

在艺术史著作中,唐代作者将自己定位为壁画完成的见证者。敦煌文献也提供了其他艺术创作行为和表演行为的线索。除画稿外,藏经洞中还有洞窟壁画题榜的草稿。此外,幸存下来的还有敦煌地区的寺庙里讲经僧人的讲经稿。这些佛教故事的论辩模仿了本研究的重点,“劳度叉斗圣变”中的僧人辩论。异教徒劳度叉与代表佛教的舍利弗,就各自思想的利弊进行探讨。他们交锋的重点是各自的神力,而不是雄辩的言辞。

这将我们带回到这些艺术家文件的历史属性问题。在第五章,以及其他许多关键部分,我集中讨论“劳度叉斗圣变”的画稿。我们可能希望确定:这些草图是艺术家为新壁画绘制的吗?或者它们是现有壁画的画稿,“碰巧”在藏经洞中被发现?我发现,一些理论对回答这些问题非常有用,包括米歇尔·德·塞托《日常生活实践》以及更早的皮埃尔·布尔迪厄的《实践理论概要》。德·塞托的社会学方法以策略和战术为重点,引导我们思考文件本身在其发现状态下的功能。嵌入其物质组织中的残余“记忆”的本质是什么?它们是事后制作的,还是为了迎接新的项目而制作的?种种迹象表明,这些8世纪至11世纪的敦煌艺人资料是私人笔记,没有预料到会广泛地公开传播。

劳度叉斗圣变(去除雕塑和背景)(壁画,敦煌莫高窟第196窟)

将这些独一无二的材料与沈心友(1638—1701)委托制作的17世纪《芥子园画谱》对比,对解答我们的问题很有帮助。后者旨在为不同技能水平的观众提供指导,这种后来的粉本是由前人的草稿衍生出来的,具有教学的功能,它类似于一本烹饪书,是为了广泛传播而制作的;它是为希望制作同样产品的人而写下的指南。相比之下,大多数敦煌草图是单一的、独一无二的画稿或草稿。因此,敦煌草图并不是一本“食谱”,而是在工作室内有限流传的个人笔记。我在书中讨论了如何辨别画稿风格、功能和受众的差异。其中一种是真正的粉本:直接在图案的轮廓线上打孔的设计。一般来说,红粉被用来制作重复的图案(如千佛图),以产生统一性。由于用粉来创造图案的轮廓,所以早期的名字叫粉本。

作者:

文:[美]胡素馨编辑:袁琭璐责任编辑:朱自奋