1.华为首次披露EDA进展:已攻克部分自主替代关键环节;

2.兆芯开胜KH-40000系列处理器加持,舜源科技推出全新2U机架式服务器;

3.长沙市2023年重点建设项目公布,三安半导体、景嘉微等项目在列;

4.武汉经开区设立500亿元车谷产业发展基金;

5.【芯事记】产业化瓶颈、离市场化多久、锂电池的平替?三问钠离子电池现状;

6.【芯事记】ChatGPT热浪之下,潜藏哪些知识产权“暗礁”

1.华为首次披露EDA进展:已攻克部分自主替代关键环节

集微网消息,据财经十一人报道,2月28日,华为轮值董事长徐直军在华为总结与表彰会上首次披露了华为软件设计工具的最新进展。

徐直军指出,华为已在芯片领域完成14nm以上EDA工具国产化,今年将完成全面验证;华为硬软芯(硬件开发、软件开发和芯片开发)三条研发生产线目前完成了软件/硬件开发78款软件工具的替代,它们基本可以保障研发作业的连续性。报道指出,在硬件、软件和芯片开发三条研发生产线上同时开发全套软件设计工具,华为应是中国第一家。

据徐直军讲话内容,华为最新的计划是将部分软件设计工具通过华为云开放给外界使用。这暗含一个信息:华为不排除将扩展其在基础软件领域的市场能力。

华为创始人、CEO任正非近日表示,华为用三年时间完成了13000余颗器件的替代开发、4000余块电路板的反复换板开发。根据北京日报,另一场内部会议透露的信号表明,打破对西方产品开发工具的依赖已被华为视为务必要突破的“乌江天险”。

任正非称,华为完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言做出了自己的管理系统MetaERP软件,并已经历了公司全球各部门的应用实战考验,经过了公司的总账使用年度结算考验,有把握向外推广。另外,许多设计工具也将上云公开给社会应用。

2.兆芯开胜KH-40000系列处理器加持,舜源科技推出全新2U机架式服务器

集微网消息,近日,舜源科技基于兆芯开胜KH-40000系列处理器平台,全新推出勤龙国产化服务器产品QL208-KH-4000。

勤龙QL208-KH-4000服务器是一款基于兆芯开胜KH-40000/16处理器平台开发的2U机架式服务器,支持IPMI2.0远程管理,支持国产化TCM芯片及银河麒麟、统信UOS等国产化操作系统,可满足各种不同应用场合。

图片来源:兆芯

这款服务器具备四大亮点优势,即国产自主、高扩展性、安全稳定、配置模式专业。

在国产自主方面,勤龙QL208-KH-4000服务器采用众新科技自主研发的SSM02-KH40000主板,搭载兆芯最新16核服务器级处理器,频率高达2.2GHz,可满足多样的业务应用场景需求,操作系统可兼容国产主流系统,可实现自主可控管理。

在扩展性方面,搭载丰富的I/O业务接口,支持8+2(3.5英寸+2.5英寸)硬盘接口;内存容量最大可支持1TB,具备强大内存容错功能;主板标配4个千兆数据网口,支持PCI-E扩展为万兆网口;满足不同客户各种业务扩展需求。

在安全稳定性方面,采用自主可控信息处理控制系统平台,具备独特的安全可靠性,适用于政务、金融、税务、交通、能源、电信等诸多行业。采用1+1冗余电源配置模式,保障供电系统的稳定运行。

在配置模式方面,支持Raid、HBA多卡适配模式选择模式,支持Raid0、1、5、10,大大提高磁盘访问速度,保障数据安全性。

勤龙QL208-KH-4000服务器的出众性能指标离不开兆芯的开胜KH-40000/16处理器的加持。

据了解,新一代开胜KH-40000/16处理器基于兆芯自主研发的“永丰”内核微架构,单处理器集成16个CPU核心,最高工作频率2.7GHz,提供32MB高速缓存,单处理器支持4通道DDR4内存以及64路PCIe 3.0,支持全新升级的多路互连ZPI 3.0技术,可有效应对服务器应用对多核心,多内存、多PCIe扩展等应用需求。

3.长沙市2023年重点建设项目公布,三安半导体、景嘉微等项目在列

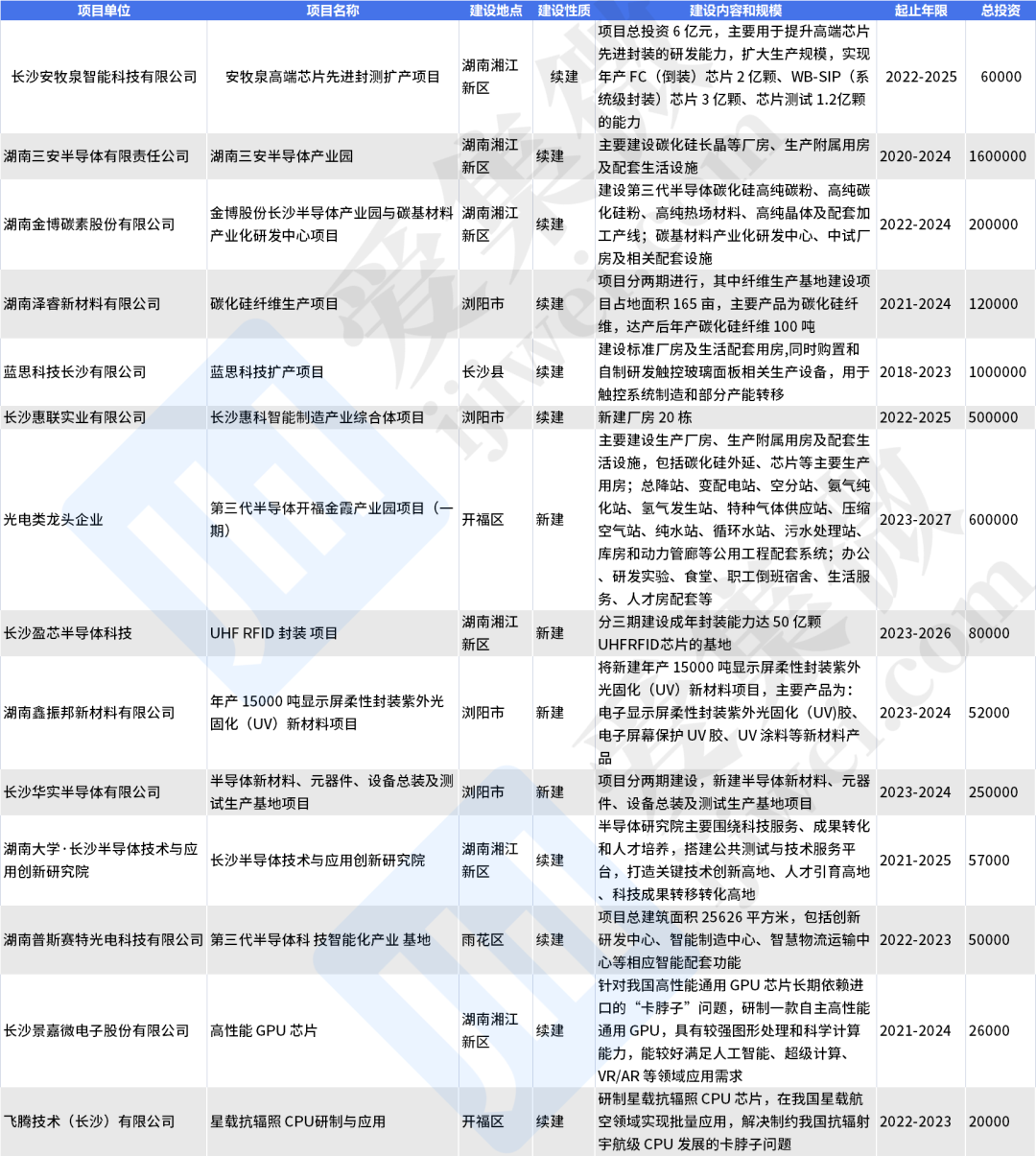

集微网消息,近日,长沙市发展和改革委员会发布长沙市2023年重点建设项目清单。

长沙市发展改革委牵头编制了长沙市2023年重点建设项目清单,共545个项目,预估总投资约11484亿元,2023年预估投资约2195亿元,项目涵盖基础设施、产业发展、社会民生、生态环保、科技创新五大领域。

从名单来看,包括安牧泉高端芯片先进封测扩产项目、湖南三安半导体产业园、金博股份长沙半导体产业园与碳基材料产业化研发中心项目、景嘉微高性能 GPU 芯片项目等。

以下是部分名单:

4.武汉经开区设立500亿元车谷产业发展基金

集微网消息,3月23日,在武汉经开产业投资集团有限公司揭牌暨战略合作签约仪式上,车谷产业发展基金揭牌。

图源:武汉经开投资

武汉经开区消息称,车谷产业发展基金由经开产投集团发起设立,总规模500亿元,将采取“母基金+重大项目直投+专项基金”等方式,力争撬动1500亿元社会资本,汇集形成总规模2000亿元的产业基金集群。

活动上,经开产投集团与东风悦享、科大讯飞、华砺智行、东风科技研究院、武汉理工大学等5家企业、高校院所代表签署南太子湖创新街区源创平台合作协议,协同构筑研发设计-组件开发-整车制造-应用服务的新能源与智能网联汽车全链条创新生态。

安徽华晟新能源科技有限公司、华引芯(武汉)科技有限公司、风脉能源(武汉)股份有限公司、镇江英弗耐思电子科技有限公司、武汉锂鑫自动化科技有限公司等5个新能源与智能网联汽车产业链项目,同时签约落户武汉经开区。

近年来,武汉经开区锚定“中国车谷”中心目标,发挥产业基金的投资和牵引作用,招引岚图汽车、亿咖通科技、芯擎科技、路特斯科技、星纪魅族、中创新航武汉基地等多个重大产业项目,培育出了岚图汽车、亿咖通科技、芯擎科技、路特斯科技等四个“独角兽”企业。亿咖通科技纳斯达克上市,成为全球汽车智能科技公司。

5.【芯事记】产业化瓶颈、离市场化多久、锂电池的平替?三问钠离子电池现状

集微网消息,2023年开年,钠离子电池开启“狂飙”模式,钠离子电池热度持续升温,连日来,多家公司公布最新布局及产业化进展情况。

2月23日,中科海钠与思皓新能源打造的行业首台钠离子电池试验车公开亮相,引发高度关注。据了解,此次装车试验的思皓花仙子首次应用蜂窝电池技术的钠离子电池包。该款车型续航里程为252km,电池容量为25KWh,快充充电时间为15分钟至20分钟。

虽然只是试验车型,但首台钠离子电池试验车亮相还是在业界引起了高度关注,被认为是具有里程碑的意义的,这标志着钠离子电池距离市场化应用又近了一步。

同时,资本对钠离子电池的关注度亦在迅速攀升,近期,众钠能源、钠创新能源、启钠新能源、钠壹新能源、乐普钠电等钠离子电池企业纷纷宣布完成新一轮融资,有的企业新一轮融资规模最高超亿元。华为、小米、国投招商、三峡资本、碧桂园、昆仑资本等纷纷下注加码钠离子电池领域。

钠离子电池VS锂离子电池:互补or平替

钠离子电池之所以火热,很重要的原因在于碳酸锂价格的高企。在过去两年多时间内,随着新能源汽车销量的大涨,动力电池主要上游原材料碳酸锂价格上涨超10倍。早就有企业开始研究锂电池的平替,他们把目光放在了锂的同族元素——钠的身上。

但是,我们也注意到,近期电池级碳酸锂价格明显下降,已经由最高时每吨50万元以上下降至35万元左右。至于碳酸锂价格持续下跌之际,钠离子电池产业的发展是否会因此受到影响?业内人士认为,碳酸锂的价格走势对钠离子电池的发展影响不大。不过也有业内人士认为,随着碳酸锂价格的持续下跌,钠电池的成本优势将会进一步减弱,其主要应用场景也将会被锂电不断挤压。

事实上,钠离子电池并非新事物,它与锂离子电池在1970年代被同时提出,两者的工作原理一样,只不过工作离子一个是钠离子,一个是锂离子。锂在全世界的储量并不算特别丰富,而钠在地球上的分布上要多得多,特别是海洋里,钠相当于只取之不尽的,而由于钠离子电池的制造成本并没有比锂离子电池便宜多少,需要技术攻关及规模效应,理论上成本将比磷酸铁锂更低。

但业内也认为,目前钠电池产业化还在起步阶段,生产成本较高,产业化、大规模生产仍需时日,市场成熟还需要一定时间,小批量生产在两三年后可以逐步实现,未来钠和锂有望形成互补格局。

在钠离子电池技术发展与产业投资高峰论坛上,鹏辉能源储能与动力电池研究院技术总监王康表示,目前行业内也初步形成共识,钠离子电池并非用来打败锂电池,它只是锂电池的补充,甚至可以作为锂电池价格平衡的策略或工具。

电池大厂&新晋玩家:阵容不断扩大

2022年6月,发改委、能源局、财政部等九部委在《“十四五”可再生能源发展规划》中明确指出,加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。加强前瞻性研究,加快可再生能源前沿性、颠覆性开发利用技术攻关。研发储备钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等高能量密度储能技术。

2023年1月,工信部等六部门联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》,提出加强硬碳负极材料等的研究,加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

根据中金公司预测,2023年有望成为钠离子产业化的元年,出货量有望达GWh级别,2025年全球钠电池出货量有望超90GWh。还有机构认为需求超100GWh。

当前,钠离子电池赛道的阵容不断扩大,无论是电池大厂还是新晋玩家,多家电池企业也相继宣布今年会进入钠离子电池产业化阶段。

宁德时代:2月7日,在互动平台表示,正致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。2021年,宁德时代曾发布第一代钠离子电池,有消息称宁德时代预计在今年二季度完成夏季测试后发布钠离子电池。

亿纬锂能:2022年12月15日,亿纬锂能发布第一代钠离子电池,该产品选用圆柱形态,能量密度为135 Wh/kg,循环寿命达到2500次,当时消息显示,正准备进入中试环节。根据官方透露,亿纬锂能计划到2026年将钠离子电池能量密度提升至140-160Wh/kg,并实现万次循环,成本能够降到0.2元/Wh的水平。

孚能科技:2月28日晚间,孚能科技发布公告,近日收到江西江铃集团新能源汽车有限公司EV3钠电池定点函,将向后者销售钠离子电池包总成,并在2023年6月30日前启动量产。

蜂巢能源:蜂巢能源第二代钠离子电池产品正在开发,预计今年第一季度完成设计定型,能量密度为135Wh/kg,今年第四季度计划完成160Wh/kg的钠离子电池开发,预计循环寿命超过2000周。

传艺科技:3月14日,传艺科技在互动平台表示,公司钠离子电池项目进展顺利,项目一期量产设备已全部到厂完成安装,正极、负极、电芯技术路线、生产工艺全部顺利通过验证。公司钠离子电池可以应用在A00级车、两轮车以及储能等多个领域。

欣旺达:欣旺达3月2日在互动平台表示,公司目前正在进行钠离子电池的开发工作,整体产品的开发进度符合我们的预期。

中科海钠:2月23日,中科海钠举行新品发布会,推出了针对不同应用场景的NaCR32140-ME12圆柱电芯、NaCP50160118-ME80方形电芯及NaCP73174207-ME240方形电芯三款钠离子电池电芯产品,将在两轮车、乘用车、商用车、家庭及工商业储能、规模储能等领域得到广泛应用。

产业化加速VS产业化瓶颈:应用场景、成本方面

目前,我国已率先实现了钠离子电芯的量产,越来越多的厂商开始披露旗下钠离子电池产品的性能指标,钠离子电池正负极材料、电解液等产业链也初步形成。

尽管如此,产业化加速的同时,钠离子电池也面临产业化瓶颈。业内认为,钠电池的装机量还处于起步阶段,目前钠电池只是处于小规模的产业化初期阶段,生产成本比较高。钠电池的成本下降要遵循正常的轨迹,但是,逐步实现下降是需要一定时间。鹏辉能源储能与动力电池研究院技术总监王康在钠离子电池技术发展与产业投资高峰论坛上表示,钠离子电池产业化进程中的决定性因素目前聚焦在产品降成本方面,这已逐渐成为整个行业的共识。参照锂电池发展途径,其成本降幅50%来自于材料体系,30%来自于规模效应,这为钠离子电池降本指明了具体的执行方向。

钠电适用于广阔的下游场景:层状氧化物正极钠电能量密度高,可应用于中端电动汽车、电动两轮车等。聚阴离子正极钠电具有成本低、循环寿命长等优势,可应用于户外充电宝、储能电站、基站备用电源等。在动力、消费、储能等多元化的应用场景使得其市场前景非常广阔。

3月17日,雅迪科技集团与华宇新能源科技公司联合宣布,成立现阶段以钠离子电池为主要业务的新公司的华宇钠电公司,并发布华宇第一代钠离子电池——“极钠1号”及其配套整车——雅迪极钠S9。据介绍,“极钠1号”电池是电动两轮车行业内首个批量化装车的钠离子电池项目,该产品目前已经完成了穿刺、浸泡、长续航等多种测试。

但是,目前,钠离子电池仍存在的能量密度较低,循环寿命较短、倍率性能欠佳等问题,制约着钠离子电池的转化应用。虽然钠离子电池有着接近磷酸铁锂的能量密度,但与目前主流的锂离子电池还存在一定差距。有业内人士认为,由于钠离子电池质量能量密度低,无法支持长续航,因此应用场景相对有限。事实上,随着技术不断完善,钠离子电池的应用场景也正在逐渐扩大。

6.【芯事记】ChatGPT热浪之下,潜藏哪些知识产权“暗礁”

集微网消息,近期,ChatGPT掀起AI热潮,上线仅仅2个月,活跃用户就突破一亿,被很多人看作革命性的科技进步。微软联合创始人比尔·盖茨就曾指出,他认为ChatGPT聊天机器人与互联网的发明一样重要。

在为产业带来利好的同时,不可否认的是,AI“成精”背后隐藏的暗礁也逐渐浮出水面,例如在知识产权方面就会带来各种问题与挑战。

最为常见的是,ChatGPT生成的内容是否可以获得著作权法保护?关于这一点,专家学者的论调基本一致,正如北京大学法学院教授薛军所说,大多数学者认为至少在目前的知识产权法律制度框架之下,ChatGPT生成的内容不具有可版权性,不能享受知识产权所提供的保护。

目前,部分国家或地区对此问题已进行了明确。以美国为例,该国版权局表示,通过Midjourney、Stability AI、ChatGPT等平台自动生成的作品,在整个创作过程中完全由机器人自动完成,并且训练的数据是基于人类创作的作品,因此不受版权法保护。

关于ChatGPT在知识产权领域所面临的一些问题,集微网搜集了一些专家学者、机构组织的观点以供参考:

上海金融法院立案庭李玉民

上海金融法院立案庭李玉民在“庭前独角兽”发表《当法律人在聊ChatGPT,我们在聊什么?》,提出:

ChatGPT涉及的知识产权问题涉及两个方面——ChatGPT生成内容是否受知识产权法保护以及ChatGPT生成内容是否会侵犯他人知识产权。

一般来说,著作权法保护的作品是人类的智力成果,由计算机程序自动生成的结果、机器人的创作目前都不能直接作为著作权法保护的作品。那么当人类参与程度较高时,ChatGPT生成的内容是否有可能获得著作权法的保护,就值得探讨。如果用户不断地指导ChatGPT来调整一个故事,例如要求ChatGPT引入人物、改变情节、修改背景,或创造可供选择的结局,由此人类似乎高度参与文本产生的过程中。但是,人类参与达到何种程度时,ChatGPT生成内容可以达到著作权法保护的门槛,以及是否有必要对ChatGPT生成内容采取权利保护的进路,都有待进一步探讨。

虽然ChatGPT生成内容是基于庞大的语料库产生的,可谓集亿万数据之精华,成一次提问之答案,但并不代表ChatGPT生成内容与现有作品不会重复,因此,ChatGPT生成内容还可能存在侵犯知识产权的可能性。ChatGPT接受大量文本数据的训练,包括书籍、文章和其他书面材料。如果这些训练数据包括受知识产权保护的作品,那么ChatGPT生成内容可能会侵犯这些作品的版权。根据现行《著作权法》,认定ChatGPT生成内容是否侵权的标准,可能还是判断ChatGPT生成内容与人类作品之间是否存在实质性相似。但是也有观点认为ChatGPT生成内容使用他人的作品并不违反知识产权法。例如以色列司法部发布了一份指导意见,称大数据人工智能模型的训练可能符合合理使用制度的要求。

北京国际城市发展研究院创始院长连玉明

全国政协委员、北京市朝阳区政协副主席、北京国际城市发展研究院创始院长连玉明在接受媒体采访时表示,加强数据权利保护已迫在眉睫。关于ChatGPT,连玉明指出:

ChatGPT按照预训练的指令模仿已经存在的内容风格进行再创作的文案、脚本、代码、诗歌、论文等是否存在侵权、内容是否有安全风险等,成为必须直面和破解的问题。

为此,建议从三个方面出发。首先,数据权利保护要抓两头取中间,避免一关就死、一放就乱,可一头抓国家数据安全,一头抓个人信息保护。其次,要加强数据交易平台的建设和监管,把自律和监管放在同等重要的位置。最后研究出台数据权利保护相关司法解释和指导性案例。数据权利制度需要细化,才具有可操作性和可适用性,现行法律关于数据权利的规定较为笼统且分散。为此,建议司法机关立足审判实践,出台更具操作性的数据权利司法解释,配套出台数据权利的行政法规、部门规章和规范性文件,提高数据权利司法保护的操作性。

华东政法大学教授王迁

华东政法大学教授王迁在《探索与争鸣》上发表文章,针对ChatGPT生成的内容能否受著作权法保护提出观点:

以鼓励作品的创作为已任的著作权法,不会将包括ChatGPT在内的人工智能生成的内容视为作品并提供保护,因为人工智能与猕猴一样,不可能受到著作权保护的激励。此类内容也不能被解释为“视法人或者其他组织为作者”的作品,或人工智能的研发者以人工智能为工具创作的作品。某些人工智能生成的内容因人工智能的开发者或设计者谎称为自己创作的作品而受到保护的现实,也不能用于反推人工智能生成的内容理应受到著作权法保护。至于不将人工智能生成的内容作为作品保护,就会挫伤投资研发人工智能热情的说法,更是缺乏依据,因为人工智能所带来的经济效益,往往会通过其他市场方式实现。

北京大学法学院教授薛军

北京大学法学院教授薛军在《上海法治报》发表《ChatGPT来了,法律与政策面临选择》,提出:

即使在一般性意义上否认ChatGPT生成内容的作品属性,还是要继续研究,运用何种法律制度框架来保护ChatGPT的研发者(服务提供者)对相关内容拥有的合法权益以及权益的边界如何划定。考虑到ChatGPT在进行训练时,需要使用大量语料资源,输出时难免也会出现与既有文本一定程度上的相似。因此开发者行为是否构成合理使用,是否可能承担侵权责任,也需要法律的明确定性。考虑到ChatGPT强大的内容生产功能,对其运用场景的合理性和正当性需要作进一步明确界定。例如从学术研究的角度看,如果可以的话,在何种程度上可以借助ChatGPT来辅助撰写学术论文,在论文中以何种方式标注ChatGPT内容,将被视为合乎学术规范的援引。同理,当学生借助ChatGPT的帮助完成作业,何种程度上将被视为不端和舞弊也需要明确界定。

北京知识产权法研究会副会长兼执行秘书长吴子芳

北京知识产权法研究会副会长兼执行秘书长吴子芳在“ 融泰知识产权”发表《ChatGPT时代,知识产权从业者面临的挑战》,提出:

人工智能产品“洗稿”水平提升致使著作权维权难度加大:以文字作品为例,他人使用的人工智能产品将包括著作权人作品在内的在先作品作为数据库数据,并通过自然语言处理和机器学习功能充分转换表达,可完成与著作权人的作品思想相同但表达不同的人工智能生成物。此时,著作权人要主张人工智能生成物侵权,将可能面临非作品不侵权、表达不同不侵权、侵权主体难以确定、技术中立不侵权的难题。

人工智能生成物能否载有知识产权,如何维权存在争议:在著作权领域,目前相对普遍的观点是人工智能生成物需要经过人的智力创作才可能成为作品,从而产生著作权。国际保护知识产权协会(AIPPI)2019年发布的关于《人工智能生成物的版权问题》相关决议中明确,“AI生成物只有在其生成过程有人类干预的情况下,且在该生成物符合受保护作品应满足的其他条件的情况下,才能获得版权保护。对于生成过程无人类干预的AI生成物,其无法获得版权保护。”因此,要对人工智能生成物主张著作权,首先要证明相关生成物体现了人的智力创作,人工智能产品只是人用来创作的工具。类似于ChatGPT这样的拥有多模态、高质量、多元化大数据信息,可模拟人脑的独特复杂算法和超强算力支持的人工智能产品,对输入指令产生的人工智能生成物,已逐渐脱离工具角色。很难想象,OpenAI公司向用户提供ChatGPT是作为该公司创作作品的工具,此类人工智能生成物能否作为作品对待会存在争议。