研究概述

中国地震局地质研究所活动构造与火山重点实验室田颖颖等研究了2014年鲁甸Ms6.5地震震前与同震滑坡的空间分布规律,通过对比分析揭示了地震前后滑坡分布的差异及其受多种因素的影响。研究选取了云南省鲁甸县、巧家县和会泽县交界处沿牛栏江的44.13km²区域作为研究区,利用Google Earth的震前高分辨率影像和震后0.2m分辨率航片数据,建立了震前滑坡与同震滑坡数据库。研究重点关注了高程、坡度、坡向、曲率、岩性、烈度和河流等七个主要因子对滑坡分布的影响,并通过滑坡的面积百分比(LAP)和点密度(LND)指标进行分析。研究结果表明,震前与同震滑坡在空间分布上表现出不同的特征,受到高程、坡度、坡向、曲率、岩性、烈度和河流等因素的综合影响。

1

研究区概况与滑坡分布

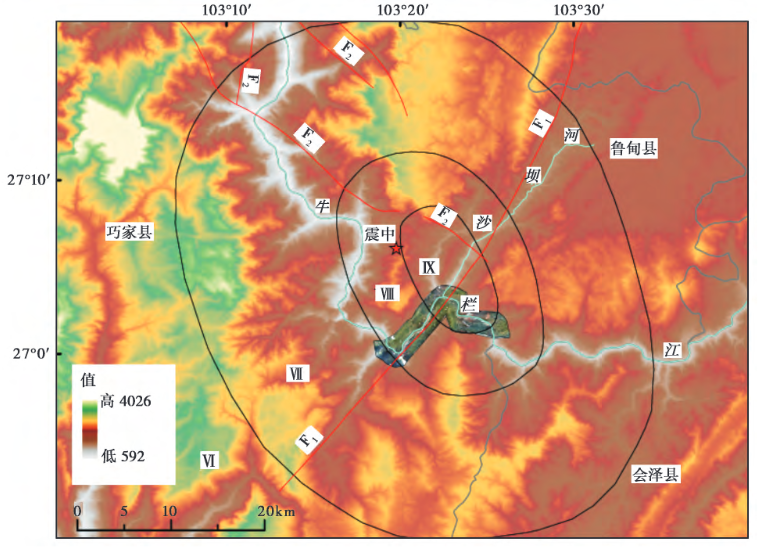

研究区域位于云南省昭通市鲁甸县,牛栏江的北岸,具体在龙头山镇,震中位置,海拔高度约为2500米,气候类型属于低纬度山地季风气候,年平均降雨量为1000毫米。该区域地形复杂,面积为44.13平方千米,高程分布范围在1000至2000米之间,坡度变化显著,从20度至50度不等,河流主要为牛栏江及其支流沙坝河,形成了典型的V型高山峡谷地貌。地质构造上,鲁甸地震的震源位于NW向的包谷垴-小河断裂带上,地震类型为左旋走滑型(图1)。地震前后,通过高分辨率卫星影像和航片数据的解译(图2),识别出震前滑坡284处,震后同震滑坡1053处,震后滑坡数量是震前的3.7倍,且最小的同震滑坡面积仅为2平方米,这表明高分辨率影像在地震滑坡识别上的强大能力。这些数据为后续分析地震前后滑坡空间分布规律的变化提供了基础。

图 1 鲁甸 MS6. 5 地震区域构造与研究区分布图

图 2 研究区的滑坡分布图

2

震前、同震滑坡空间分布规律研究

1. 高程

研究区的高程范围从1001.74米至1953.85米,通过GIS和DEM数据,将区域细分为9个高程段。分析显示,震前滑坡易发于<1200m高程,尤其在1100~1200m和1300~1400m范围内。同震条件下,1200~1300m高程区滑坡的面积百分比(LAP)最大,约为11.72%,表明地震力使该高程区更易发生小规模滑坡。1100~1200m高程区的滑坡点密度(LND)在震前和同震条件下均最高,显示该区域易发滑坡。图3为滑坡分布与高程关系图。

图 3 滑坡分布与高程关系图

2.坡度

通过GIS和DEM数据,研究区坡度被分为六个区间。结果显示,无论震前还是同震,坡度越大,滑坡易发性越高。震前滑坡在30°~40°和>50°坡度区LAP较大,而同震滑坡在>50°坡度区LAP达到最大,为38.35%。滑坡的LND在<10°坡度区震前和同震条件下均最高,表明即使坡度较小,河流冲刷作用也易引发滑坡。图4为滑坡分布与坡度关系图。

图 4 滑坡分布与坡度关系图

3.坡向

研究区坡向被重分类为平坦、N、NE、E、SE、S、SW、W和NW九个方向。统计分析显示,震前滑坡在正北向(N)的LAP最大,为21.41%,而同震滑坡在正南向(S)的LAP达到最大,约为19.65%。滑坡的点密度(LND)在同震条件下在S、SE和SW方向均较大,分别为37.78、32.41和36.02个/km²。这些结果表明,无论震前还是同震,接近南向的斜坡都比较容易发生大型滑坡,这可能与牛栏江的侧向剥蚀作用以及地震发震断裂的活动特征有关。此外,震中位于研究区的西北向,地震产生的纵波对近南向斜坡产生背离斜坡的拉应力,而对近北向的斜坡产生挤压应力,这也是导致震后滑坡在正南向数量多且规模较大的原因之一。图5为滑坡分布与坡向关系图。

图 5 滑坡分布与坡向关系图

4.曲率

研究区斜坡曲率被重分类为六个区间,包括凹坡(曲率值为负)和凸坡(曲率值为正)。分析结果表明,无论震前还是同震条件下,凹坡(曲率值为负)更易发生滑坡。震前滑坡在曲率-1~0区间内的LAP最大,为7.97%,而同震滑坡在曲率<-2区间的LAP和LND都达到了最大,分别为78.14%和42.63个/km²。这些结果表明,在地震力的作用下,凹坡的稳定性更差,且滑坡易发性随着斜坡曲率值的减小而升高,即凹坡比凸坡和直线型斜坡更容易发生滑坡、崩塌等现象。图6为滑坡分布与曲率关系图。

图 6 滑坡分布与曲率关系图

5.岩性

研究区岩性根据地层和岩石类型进行分类,包括泥质白云岩、灰岩夹白云质灰岩、玄武岩、火山角砾岩等。分析结果显示,震前滑坡在泥质白云岩分布区的LAP最大,为105.75%,而在灰岩夹白云质灰岩分布区的LND较大,为10.98个/km²。同震滑坡在白云岩、灰岩夹砂页岩分布区的LAP最大,为22.12%,而在玄武岩、火山角砾岩和灰岩夹白云质灰岩分布区的LND较大,分别为24.76个/km²和39.85个/km²。这些结果表明,灰岩夹白云质灰岩分布区由于位于河流附近,震前和同震都较容易发育大量滑坡;玄武岩和火山角砾岩分布区的边坡在震前较稳定,但在地震力作用下稳定性大大降低,导致大量滑坡的发育。图7为滑坡分布与岩性关系图。

图 7 滑坡分布与岩性关系图

6.烈度

研究区位于Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ三个烈度等级内。统计分析显示,同震滑坡的分布与烈度呈现良好的相关性,即烈度越大,越容易发育滑坡。同震滑坡在烈度为Ⅸ的区域内LAP和LND均达到最大,分别为8.95%和37.27个/km²,而在烈度为Ⅶ的区域内LAP和LND均最小,为1.59%和1.57个/km²。这一结果表明,地震烈度对同震滑坡的发育和分布产生显著影响,烈度最大的区域最易发生滑坡。然而,震前滑坡的分布并未显示出与烈度的正相关关系,这可能是因为震前滑坡的发育不受本次地震烈度的直接影响。图8滑坡分布与烈度关系图。

图 8 滑坡分布与烈度关系图

7.河流

研究选取了牛栏江和沙坝河作为主要研究对象,并通过GIS分析了不同距离缓冲区内滑坡的点密度(LND)和面积百分比(LAP)。结果显示,无论震前还是同震条件下,距离河流越近,滑坡的数量和规模都逐渐增大。震前滑坡在距离河流400~600m的缓冲区内LAP最大,为15.31%,而同震滑坡在距离河流<200m的缓冲区内LAP和LND均达到最大,分别为11.81%和53.83个/km²。这些结果表明,河流的冲刷侵蚀作用和水的浸泡作用对滑坡的发育具有显著影响,尤其是在距离河流较近的区域,滑坡易发性更高。此外,河流附近常伴随着人类活动,如道路建设,这也可能对滑坡的发育产生影响。

3

研究结论

在2014年鲁甸MS6.5地震的研究中,通过对震前和同震滑坡与高程、坡度、坡向、曲率、岩性、烈度和河流等七个因子的LAP和LND统计图的分析,揭示了震前与同震滑坡在空间分布上的不同特征。研究发现,震前滑坡易发高程区间为<1200m,而同震条件下在1200~1300m区间易发育大量小规模滑坡。坡度越大,滑坡易发性越高,特别是在坡度>50°的区域。无论震前还是同震,接近南向的斜坡较易发生大型滑坡。凹坡(曲率值为负)在地震力作用下表现出极大的不稳定性。灰岩夹白云质灰岩分布区由于位于河流附近,震前和同震都较容易发育大量滑坡;玄武岩和火山角砾岩分布区的边坡在地震力作用下稳定性大大降低。地震烈度仅对同震滑坡的分布产生影响,烈度越大,越易发生滑坡。震前、同震滑坡的分布随到河流距离的增加,滑坡的数量和规模都逐渐减小,尤其是在距离河流<200m的区域,滑坡易发性更高。