前言

本人原本是不想做这个专栏的,即使国内大部分德黑整天拿着魏玛的1919年到1923年的内部动荡时期和1929年至1933年的全球经济危机期以偏概全,认为魏玛自成立到垮台一直都是这种费拉不堪的状况。我就算看见了也只能一个劲给他们科普纠正。但是前几天在德黑头子搞笑军武某文先生的视频中我明白了一个道理,德黑们是不会去全面地看待历史,他们只会看对自己有利或者是自己想看到的一面。以搞笑军武某文为例,此人在我文章里盗取资料截除水印,本人文章白纸黑字写的清清楚楚这人还能放出德国人吃不饱饭的巨大黑屁。本专栏不仅是反驳搞笑军武某文先生视频里的一大堆暴论还针对国内的德黑对魏玛的刻板印象(以免某文先生的粉丝不高兴,本人不会对其字幕错误[如“6艘5万吨级军舰”和“德国赔款1321金马克”]进行反驳)。

正文

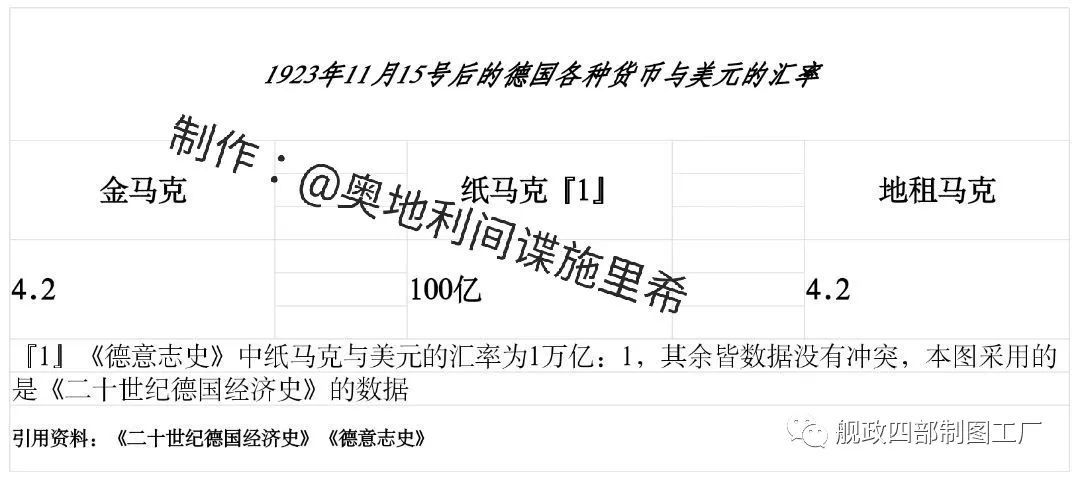

首先谈一下经济,一战末期德意志帝国国内的经济就已经崩溃加上直到1921年还在不断爆发的罢工与起义和镇压起义再加上战胜国对魏玛共和国的步步紧逼,导致魏玛共和国在战后对经济与工农业的恢复极其缓慢。尤其是1923年1月发生的鲁尔事件,更是导致了魏玛共和国原本就脆弱不堪的货币体系全面崩溃崩溃。虽然这个恶性通货膨胀事件直接摧毁了德国人民的生活,但是该事件并没有持续很长的时间,在1923年11月中旬德意志帝国银行(Reichsbank)总裁鲁道夫·哈芬史坦(Rudolf.E.A.Havenstin)去世,其继任者亚马尔·贺拉斯·格利来·沙赫特(Hjalmar·Horace·Greeley·Schacht)在上台后采取了一系列措施如成立地租银行以工农业地产当作地债抵押出去换取票据为了不使地租马克不和纸马克一样崩溃,地租银行从一开始就把由地租地租银行向国家提供的贷款控制在12亿金马克之内。而魏玛共和国政府并没有使用外国贷款。事实上这个措施是正确的,截止11月15号,随着新马克的发行魏玛共和国的通货膨胀也被成功遏制住了(1地租马克=4.2美元=1万亿纸马克(注1923年11月15号1金马克=1万亿纸马克))[1]

由于纸马克的汇率有争议,所以本人在图中和文章中分别使用了2种数据,因为纸马克膨胀得过于离谱,100亿和1万亿相换1美元对来讲没有区别,故不影响阅读

自鲁尔事件之后战胜国明白了步步紧逼只能导致魏玛共和国国内经济崩溃,最终的结果就是自己拿不到一分钱的赔款。于是在1924年签订了“道威斯计划(DawesPlan)”并成立两个委员会用于恢复魏玛共和国的经济与解决魏玛共和国的赔款问题。

道威斯计划要求:德国在1924年至1925年支付10亿金马克、1925至1926支付12.22亿金马克、1926至1927年支付12金马克、1927至1928年支付17.5亿金马克、1928至1929年支付25亿金马克(名义上以关税、烟酒糖专卖税、铁路收入及工商企业税支付)同时给予德国8亿金马克贷款用于恢复经济[2]

在此之前,截止1922年德国总共支付了14亿7800万马克[3]

自1924年道威斯计划签订起德国经济迅速恢复。

詹姆斯·W·安吉尔称:“这是世界经济史上最壮观的一次经济复兴”[4]

例如1913年旧德意志帝国的国民收入为120亿美元,而在1928年的魏玛共和国国民收入为180亿美元,人均收入从1913年的178美元上升到了1928年的279美元(注:1913年的德意志帝国的公民生活水平已经达到了相当高的程度)[5]也就是说1928年的魏玛共和国在国民生活水平上不仅恢复到战前的水平,甚至还超过了1913年。

生活水平的提高直接降低了罢工率,例如在1923年除鲁尔区外罢工次数为1878次,参与人数高达150.8万人。到了1927年罢工次数为737次,参与人数降到了23万人。到了1929年,罢工次数仅为419次,参与人数只有10.6万人。客观上抑制了法西斯势力的发展。

“纳粹主义看来是一件已是一桩垂死的事业了,他在国家倒霉的时候曾经兴盛过一时,现在国家的前途突然光明,他也就很快要消亡了......下层中产阶级,也就是希特勒要从那里得到群众支持的千百万小店主和低薪阶层,在这次普遍繁荣中也分到了一杯羹.....你很少听到有人谈论希特勒或纳粹党,除非是作为笑料”

------《第三帝国的兴亡》[美]威廉·夏伊勒(本人注:倒霉的时候指的是1923年的通货膨胀时期)

在失业率上1919年时有超过100万人失业(这主要是因为战争结束德意志帝国陆军解散,大批回国的士兵找不到工作而变成了失业人口),虽然在1922年时实现了全部就业,但是在1923年的恶性通货膨胀时期失业人口高达150万,但随着经济回升失业率不断下降,到了1924年失业人口减少到了40万,除了在1926年的短暂危机时期这个数字达到了200万,截止到1929年全球经济危机到来的前夕,失业人口始终保持在20到50万人左右。[6]

《帕尔格雷夫世界历史统计》的数据和《德意志史》的数据偏差实在是太大了,所以文章和图片分别采用了两种数据供大家参考,

但是在外贸上由于魏玛经济恢复速度惊人,而各类生产资料的增长速度跟不上国内消费需求,导致魏玛的进口始终要大于出口。由于1926年短暂经济危机魏玛共和国的进口的货物下降,故导致出口>进口。但是由于德国通过服务业和外国投资收入,不仅平衡了贸易差的影响,还使收支差额出现了有利的局面[7]

这张图我忘记标引用资料了,这张图引用资料为《帕尔格雷夫世界历史统计第三卷》,注:这张图有点小错误,1923年那个打错了字,是1913而不是1923。还有就是差值那一栏没有打负号的就是正(不知道怎么回事WPS的表格编辑器打出的正号会被自动清除)

由于贸易扩大德国必须要建立一支规模庞大的远洋舰队才能维持其贸易规模,于是重新建立起来的、现代化的德国远洋船队到1930年已经达到战前吨位的80%,仅次于英国、美国和挪威,居世界第4位[8]

在借贷和外国资本流入的问题上,恐怕就是重灾区了。

诚然,魏玛在通货膨胀后借了大量外债用于稳定并恢复经济,而魏玛共和国政府并不是没有意识到了这种模式在经济危机面前不堪一击

在1925年3月21号颁布的法令规定各乡镇及乡镇团体在接受外国贷款时必须受到德国财政部长的同意,财政部长为实施这项法令设立了一个“咨询处”,咨询处也要过目各个州的贷款[9]

在1925年至1927年的2年里,该咨询处拒绝了25%的贷款申请,其中拒绝了46%的城市贷款申请。事实证明该法令在减弱贷款的影响上并不是没有效果的,在1926年时贷款数为17亿马克,在1927年时降到了15亿马克,此后贷款逐年下降。

美国虽然通过收购德国企业的股票加强了美国在德国工业与经济上的地位。但德国并没有坐以待毙,而是利用德国本土企业在黑色冶金,仪器,军火,化学等压倒性优势通过提前偿还贷款的方式摆脱美国的控制。

但是即便如此在全球经济危机到来之前魏玛依旧没有摆脱外国资本的影响,经济崩溃也属意料之中。

由于经济快速恢复,为了满足需求日益增大的国内市场,德国的工业也迅速恢复,截止1929年像采矿业魏玛的产能已经恢复到了1913年旧德意志帝国的80%以上,

在炼铁、钢业上的产量已经恢复到了旧德意志帝国的92%(由于算法不同,部分资料是以指数的形式来计算,如果使用该算法,魏玛的炼铁、钢业就超过了旧德意志帝国的水平,而我是直接拿产量来计算的)

实际上,这些产品非常依赖原材料的产量,而《凡尔赛条约》使德国丧失13.5%的领土,其中包括48%的铁矿石、15.7%的煤、63%的锌矿、24%的铅矿产地和冶炼厂,19%的铁,钢生产能力(包括40%的高炉设备),15%的战前生产能力被没收[10],因此传统工业的产能略有下降也是意料之中。但即便如此魏玛共和国的工业在欧洲依旧有着举足轻重的地位,在炼铁、钢业,德国占了欧洲的五分之二

由于煤矿产地的大量丢失,导致硬煤这一类优质煤的产量始终低于旧德意志帝国的水平,因此作为替代,褐煤这种低品质的煤被大量使用,使用量超过了战前的一倍。

虽然魏玛共和国在原材料这一类低技术领域的产能上始终低于旧德意志帝国的水平,但是其发电量,车辆制造业,化学,电子技术,精密机械和光学工业等高端工业上产能均达到了历史最高水平

以汽车生产为例,德国在汽车产量达到了战前的10倍以上。

打了“-”的几栏,数据均缺失

1913年旧德意志帝国的工业产值在世界的工业产值占了16%,战后下降到了9%,到1930年上升至11%,重新夺回了世界第二工业强国的地位。

在魏玛共和国的学术领域上,这就是一块铁板,从1901年第一次颁发的诺贝尔奖起,德国几乎拿下了所有的奖项。从1901年到1913年自然科学方面的全部42名诺贝尔奖获得者里,德国人就占了14人,虽然战争对德国的教育造成了极大的破坏,但在1918到1933年德国依然有14人获得诺贝尔奖,稳稳坐在世界第一的宝座。

在大学方面,德国在1913年的在校大学生为7.5万人,到了1928年这个数字达到了11万2千人。

美国教育家弗莱克斯纳在考察完德国大学后,于1930年写道:德国大学尽管面临贫困.但仍然是世界上最好的大学。他称德国大学为“帝国王冠上的一颗宝石”