博伊斯

约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)的传世之作《7000棵橡树》早已超越了艺术项目本身,成为一个生态乌托邦的隐喻。它不仅重新定义了艺术与生态的关系,更提出了一种人与自然共生的可能性。

2024年末至2025年初,河北廊坊的新绎美术馆推出的《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》与洛杉矶布罗德美术馆举办的《约瑟夫·博伊斯:捍卫自然》同期展出。在全球化语境中遥相呼应,这两场展览分别以生态保护与社会理想为主题,将“7000棵橡树”计划延续成对未来的深度反思,展开一场跨越东西方的深度对话。

艺术如何改变环境?如何重新塑造人与自然的关系?这是博伊斯抛出的议题,也是这两场展览共同提出的问题。

以下是“凤凰艺术”为您带来的深度报道。

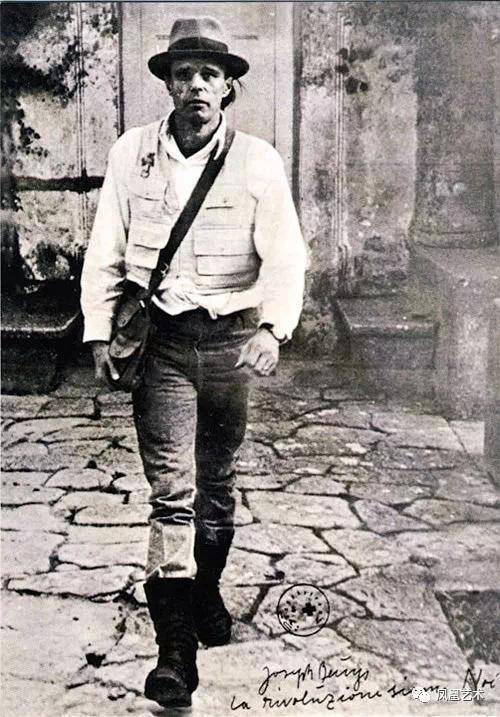

▲ 德国艺术家约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)

博伊斯强调对社会和文化介入的姿态,鼓励大家参与到日常的社会行动之中。博伊斯认为艺术方式是人类最本真的方式,由此他提出“人人都是艺术家”的理念,只要人人发挥他的本性,就能用最纯真、最本性的东西参与社会、解读社会,使得社会朝着更美好的方向发展。

在博伊斯的传说中,以他在二战期间的传说最为广泛流传。博伊斯在1944年德国空军服役时期,他驾驶的飞机在克里米亚战线,靠近基姆防空基地时被敌方击落,舱内的战友当场丧命。他被当地游牧的鞑靼族人从坠落中解救出来,他被破碎的动物尸体和动物油脂包裹全身,幸运的在颅骨、肋骨和四肢全部折断的情况下恢复了健康。

▲ 博伊斯《如何向一只死兔子解释墙上的绘画》

博伊斯从二战中走过来,又经历了柏林墙时代,见过了朝鲜半岛的分裂,见过了中东战争的一次又一次的围剿与反围剿,见过了地球两大极的冷战,见过了古巴导弹危机。他比嬉皮士们更加积极介入社会,用艺术为世界疗伤,正是博伊斯的能量所在。

博伊斯提出的艺术观念以及从事的艺术实践,都处处显示了时代的特征。也正因为如此,博伊斯才显示了他在人类历史上作为伟大艺术家的地位和身份,也因此在国际上产生了广泛的影响,这种影响一直远播到中国,影响了中国的一大批当代艺术家。因此,在当今全球化迅速推进的艺术舞台上,约瑟夫·博伊斯的身影以跨越东西方的方式,重新定义着艺术与社会的边界。

布罗德美术馆

《约瑟夫·博伊斯:捍卫自然》

▲ Installation view of Joseph Beuys: in Defense of Nature at The Broad, Los Angeles, November 16, 2024 to March 23, 2025. Photo by Joshua White/JWPictures.com, courtesy of The Broad.

洛杉矶布罗德美术馆的展厅内,人流如织,观众们在宽敞明亮的空间中穿梭,细细品味博伊斯的每一件作品。展览以“捍卫自然”为主题,深入探讨了博伊斯对环境保护的执着与社会批判的锋芒。

▲Installation view of joseph Beuys: in Defense of Nature at The Broad, Los Angeles, November 16, 2024 to March 23, 2025. Photo by Joshua White/JWPictures.com, courtesy of The Broad.

策展人们将此次展览定位为对博伊斯环保行动主义的反思。他是包括德国绿党在内的众多环保组织的成员,其纪念碑式作品之一《7000 棵橡树》(1982 年)就是在第七届文献展期间在德国卡塞尔种植 100 棵树。但在同时,他的多件作品同样引人注目——大量生产、价格低廉的雕塑,通常由日常用品组成——以及他的“社会雕塑”理论,该理论将生活中的每一个平凡行为都重新定义为行为艺术。阳光透过天窗洒在雕塑上,投下斑驳的光影,仿佛橡树在微风中摇曳,生机盎然。

▲ 约瑟夫·博伊斯,Filzanzug(毛毡套装)系列中的三件作品(均为 1970 年),毛毡(照片来自 Renée Reizman/Hyperallergic)

▲ 洛杉矶布罗德美术馆的《捍卫自然》(照片来自 Renée Reizman/Hyperallergic)

展览的核心部分通过一系列雕塑、表演和互动装置,观众不仅是旁观者,更成为艺术创作的一部分。策展人安德烈·乔治(Andrea Gyordy)和莎拉·罗耶尔(Sarah Loyer)精心布置的展区,让人仿佛置身于博伊斯的思想世界中。特别是“Beuys boxt für direkte demokratie”装置,观众可以参与到模拟的民意决策过程中,体验博伊斯对直接民意的推崇。

▲ 约瑟夫·博伊斯,"Beuys boxt für direkte demokratie"(1972 年),海报,新闻纸胶印

在一个专门的展区,博伊斯的“Schlitten”作品以其独特的设计和深刻的象征意义,吸引了大量观众驻足。雪橇的材质和造型不仅展示了博伊斯对自然材料的偏爱,更隐喻了他对现代社会快速变化的反思。现场有导览员详细讲解每件作品的背后故事,观众们纷纷拿出手机记录,试图捕捉那一瞬间的灵感与感动。

▲ 约瑟夫·博伊斯,"Schlitten"(雪橇)(1969 年),木制雪橇、毛毡、皮带、手电筒、脂肪、绳子;雪橇上印有油画颜料(照片来自 Renée Reizman/Hyperallergic)

此外,展览还设置了一个互动区域,观众可以通过触摸屏了解博伊斯的环保行动主义历程。从“7000棵橡树”项目到他在艺术与社会之间搭建的桥梁,展览通过多媒体手段,将博伊斯的理念生动呈现。现场的音响系统播放着博伊斯的访谈录音,增强了沉浸式体验,让人仿佛与这位艺术大师对话。

▲ 约瑟夫·博伊斯作品中的照片,洛杉矶布罗德美术馆的《捍卫自然》

▲Installation view of joseph Beuys: in Defense of Nature at The Broad, Los Angeles, November 16, 2024 to March 23, 2025. Photo by Joshua White/JWPictures.com, courtesy of The Broad.

新绎美术馆

《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》

▲《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

与此同期,廊坊新绎美术馆的《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览也吸引了众多艺术爱好者的目光。作为博伊斯研究中心(中国)成立的首展,这场展览不仅展示了博伊斯的艺术成就,更深入挖掘了他对社会建设和生态保护的独特见解。

▲ 开幕仪式合影©新绎美术馆

《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》以博伊斯著名的生态艺术项目《7000棵橡树》为切入点,分七个章节回顾博伊斯的艺术成果,展出作品包括11件首次在华展出的博伊斯行为艺术影像、《7000棵橡树》(德国摄影师迪特尔·施沃德勒记录该项目的110余张照片)、版画(50余幅原版石版画和蚀刻版画)、多版作品(超过550件多版艺术品和明信片)、海报与近400件关于博伊斯的书籍与出版物等。

行为艺术影像区域通过大屏幕播放博伊斯的经典表演录像,配合现场灯光效果,营造出强烈的视觉冲击。观众们被邀请参与到模拟的社会雕塑创作中,体验艺术与社会互动的过程。这种互动不仅增强了观展的趣味性,更让观众深刻理解博伊斯“人人都是艺术家”的理念。

▲ 《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

凤凰艺术联合创始人、副总裁、总编辑、凤凰中心馆长、本次展览策展人肖戈,美国匹兹堡大学荣休教授、艺术理论家和策展人高名潞,整策师、艺评人、艺术家、电影制作人、电影导演陆蓉之,天津美术学院院长、艺术家、评论家、博伊斯研究中心(中国)主席邱志杰,博伊斯研究中心(中国)主任、本次展览策展人乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe)以及著名艺术家、中央美术学院教授缪晓春,著名艺术家宋冬、尹秀珍的对话环节,成为展览的亮点之一。他们从不同文化背景出发,探讨了博伊斯的艺术哲学与社会理念,观众们纷纷围观,热烈互动。这不仅加深了对博伊斯思想的理解,也促进了中西方艺术交流的深入发展。

▲ 学术研讨会现场 ©新绎美术馆

中央美术学院美术馆早在2013年就主办了“社会雕塑:博伊斯在中国”的大型展览,在原中央美术学院美术馆馆长王璜生的策划下,由朱青生教授和中央美术学院易英教授担任主策展人。

2021年博伊斯诞辰百年之际,时任中央美术学院美术馆馆长张子康就有意与乔纳斯·斯坦普、肖戈再次合作策划博伊斯的展览。2021年5月12日博伊斯生日当天,乔纳斯·斯坦普和肖戈发起了的“约瑟夫·博伊斯百年诞辰纪念活动”举办,展现了中国艺术世界对于博伊斯的研究和回应的里程节点。

▲ “人人都是艺术家——约瑟夫·博伊斯百年诞辰纪念活动”研讨会现场,从左到右:博伊斯百年诞辰活动策划人、凤凰艺术总编辑、副总裁肖戈,博伊斯百年诞辰活动策划人、红砖美术馆高级策展人、资深研究员乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe);时任中央美术学院美术馆副馆长王春辰;国际艺术史学会主席、北京大学历史系教授朱青生;时任中央美术学院美术馆馆长张子康;“人人都是艺术家——约瑟夫·博伊斯百年诞辰纪念活动”项目总监、凤凰艺术主编王家北

由于疫情影响,当时的展览等系列计划未能成行。而3年半之后,此次于新绎美术馆成立的博伊斯研究中心(中国)及其首展,无疑是新绎美术馆馆长、前中央美术学院美术馆馆长张子康对于博伊斯这一艺术符号和线索的进一步深入探究,同时也是中国当代艺术界对于博伊斯的再次回溯。

▲ 《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

新的一年,大洋彼岸重读博伊斯

尽管地理位置迥异,洛杉矶与廊坊的博伊斯展览在主题与立意上却形成了强烈的呼应与互补。洛杉矶展览更侧重于博伊斯对男性气质与身份政治的批判,揭示了他对现代社会问题的敏锐洞察。展览中那份对权力结构的无情剖析,透过雕塑与行为艺术,直击观众的内心。而廊坊展览则更加关注博伊斯的生态理念与社会参与,展现了他通过艺术实践推动社会变革的坚定信念。

▲ 约瑟夫·博伊斯,(左)"ohne die Rose tun wir's nicht"(没有玫瑰我们就不干)(1972 年),彩色胶印在卡片纸上,手写文字;(右)"Rose für Direkte Demokratie"(直接民意的玫瑰)(1973 年),带刻度的玻璃圆柱体,有题词;证书印在打印信纸上(未显示)

▲《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

▲《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

这种东西方并行的展览,不仅彰显了博伊斯思想的普世价值,更反映了他在不同文化语境下的多维解读与应用。在洛杉矶,观众们感受到了博伊斯对现代社会问题的深刻批判;而在廊坊,观众们则体验到了他对自然与社会责任的热情呼唤。两场展览共同构筑了一座跨文化的桥梁,使博伊斯的艺术思想在全球范围内得到重新诠释与传播。

▲Installation view of joseph Beuys: in Defense of Nature at The Broad, Los Angeles, November 16, 2024 to March 23, 2025. Photo by Joshua White/JWPictures.com, courtesy of The Broad.

这两场展览不仅是对博伊斯个人艺术成就的回顾,更是对他思想体系的深入探讨。洛杉矶展览通过对博伊斯作品的历史语境再现,揭示了他对权力结构的批判与反思;而廊坊展览则通过跨文化的学术交流与互动,拓展了博伊斯理念在东方语境中的实践与影响。

▲ Joseph Beuys, © bpk, Ernst von Siemens Kunststiftung, Stiftung Museum Schloss Moyland and Ute Klophaus, courtesy of Zero One Film and Kino Lorber

▲ 约瑟夫·博伊斯,《沙画》系列照片(1978 年),胶版纸双色胶印,带框:29 3/4 x 21 7/8 x 1 1/4 英寸(75.57 x 55.56 x 3.18 厘米

现场观众在各自的展馆内沉浸于博伊斯艺术语言的多样性与深邃性。在洛杉矶,雕塑与行为艺术的结合,通过物质与动作的互动,强化了作品的社会批判力度;而在廊坊,多媒体、影像与传统艺术形式的融合,营造出一种沉浸式的观展体验,使观众能够更深刻地感受博伊斯“社会雕塑”理论的内涵与实践。

▲ 《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》展览现场©新绎美术馆

在廊坊新绎美术馆,“7000个梦想”将生态乌托邦的可能性呈现在展厅中,它是对博伊斯思想的一次延续,也是对未来生态实践的一次铺垫。掘土栽树的行动还未真正开始,但这种象征性的叙述,恰好呼应了中国政府近年来对绿色发展和生态文明建设的重视。如果说展览是一个起点,那么未来当地政府的支持就是让这一梦想落地生根的关键推动力。艺术的力量在于激发,而真正的改变,需要艺术与政策的共同携手。

▲ Joseph Beuys, 7000 Oaks, Video film scans

而在洛杉矶,《捍卫自然》则直接连接了艺术与环境保护的当代命题。布罗德美术馆不仅展出了400多件与博伊斯环境实践相关的作品,还通过“社会森林:托瓦昂格的橡树”计划,在城市中重新植树。这些树木种植于伊丽莎白公园和库鲁冯纳村泉,与当地的汤加族原住民社区合作。这不是博伊斯“7000棵橡树”的单纯再现,而是一种当代语境下的延续与转化。

▲ Lazaro Arvizu Jr. 在乐土公园,洛杉矶,2024 年,摄影:Elon Schoenholz Photography,由 The Broad 提供

洛杉矶与廊坊的博伊斯展览不仅是一次东西方深度对话,更是对当代艺术与社会关系的深刻追问。洛杉矶直面现代社会问题,展现博伊斯批判现实的锋芒;廊坊则以象征与情感,传递他对生态与社会参与的深切关怀。

在这场跨文化互动交流中,博伊斯的精神被重新唤醒,成为东西方艺术与社会变革的纽带。每件作品、每处细节都在诉说:艺术不仅能激发思想,更能连接社会,注入温度与希望。

展览信息

《约瑟夫·博伊斯:捍卫自然》

展览地点:布罗德美术馆(The Broad,221 S Grand Ave, Los Angeles, CA 90012)

展览时间:2024年11月16日 — 2025年3月23日

策展人:莎拉·罗耶尔(Sarah Loyer) 安德烈·乔治(Andrea Gyordy)

博伊斯研究中心(中国)首展

《约瑟夫·博伊斯:7000个梦想》

展览地点:新绎美术馆(河北省廊坊市经济技术开发区金源道与新开路交叉口南300米)

展览时间:2024年12月15日 — 2025年6月15日

策展人:乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe)、肖戈

展览总监:韩海艳

展览统筹:李宝泰

执行策展人:蒿亚楠、龚雪

展览执行:周屹、谭鹏、李世翠、张中术、张艺赢、

郭琳、张玥盈、谭子鸣、顾雪薇、马方可、李司晨、李昕悦、孙明健、姜宛妤

宣教统筹:陈艳芳

宣教团队:白雅辉、刘微、蔡沛尧、王梦晨

视觉设计:罗曦(sixam studio)、常家乐、修紫靖

展陈设计:乔纳斯·斯坦普(Jonas Stampe)

展览摄影:刘亚光

工作团队:潘铮铮、贾慧、苏晓刚、马忠、刘佳、张舒、刘柏、陈雷、王梦婷、

任思宇、肖岚芯、李彤、李佳颖、米健霖、李冬宁、徐懿贞、马子杰、王小琴、

樊颖、杨树莉、田志刚、赵少龙、李壮、祁德军、孙凯、汪洋、王琳宇、

赵金泽、白家玮、王博玄、秦茂顺、康志刚、张磊、周百慧、常洪涛、靳愫梅、

张溪、付长策、马梓涵、陈雪艳、梁宇、李志鹏、李铎、程静懿、周子嫄、

孙翌泷、付蕊、王玉涛、樊拯、冯欢

主办单位:新绎美术馆、天津美术学院、凤凰艺术

展览致谢:台玻青岛光电科技有限公司