胡歌新片《南方车站的聚会》,全片最惊艳的镜头毫无疑问是那把伞。

血四溅而出、在伞上盛开如花,晦暗的灯光下,死亡的残酷居然带着迷离又梦幻的凄清美感。

本年度华语影片中最让我印象深刻的暴力美学瞬间。

与其说这部电影吸引我的是故事,不如说是电影的整体氛围和“生态”。

凝练手法与精准群像

一,群戏生态。

三场群戏,三层群像。

一场是“耍大轮的”各派六人偷车,群盗面相。

一场是广场上穿着荧光鞋跳舞的便衣们实施抓捕,群警面相。

一场是陪泳女们在船上打闹调笑,风尘女群像。

一群人在地下室排排坐、认真听课,听的居然是《偷电瓶车360问》的培训内容,从分果果的不公到打群架的凶悍再到持枪见血的混乱,《南方车站的聚会》让人很容易忘记其虚构属性,而会非常直接被带入“纪实”式的质感当中。

与其说刁亦男拍出了几个角色,不如说他拍出了一座城市的地下基色和浑浊面貌。

整部电影中,猫眼、猫耳两位给我的印象非常深刻,两位演员的豆瓣作品列表里都只有这一部《南方车站的聚会》,恐怕并不是我们通常所说的“专业演员”,但这种无限接近真实的质感更叫人发毛。

及其凶狠的械斗,诸多镜头堪称华语片年度尺度之最,让人想起李劼人或是沈从文笔下蜀地或湘西那些凶悍至极的故事。

(没找到伞的截图)

无论是两位堪称反面教材的又土又油的穿着打扮,还是下狠手时猥琐又变态的表情,都很容易让人产生严重的不适感。

而这种不适感,似乎又是电影颇为核心的一部分:触到了生活中粗粝、黑暗甚至是恶心的本质。

二,凝练瞬间。

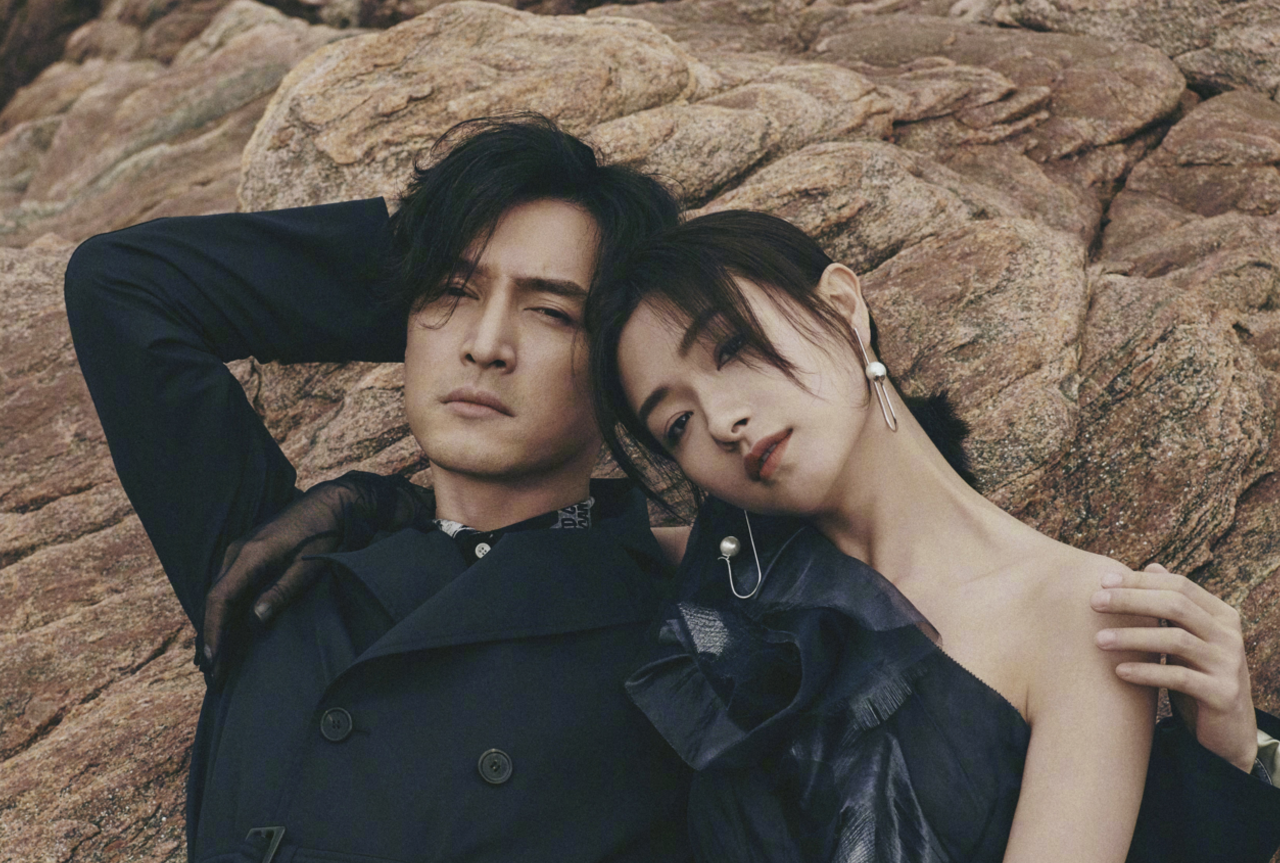

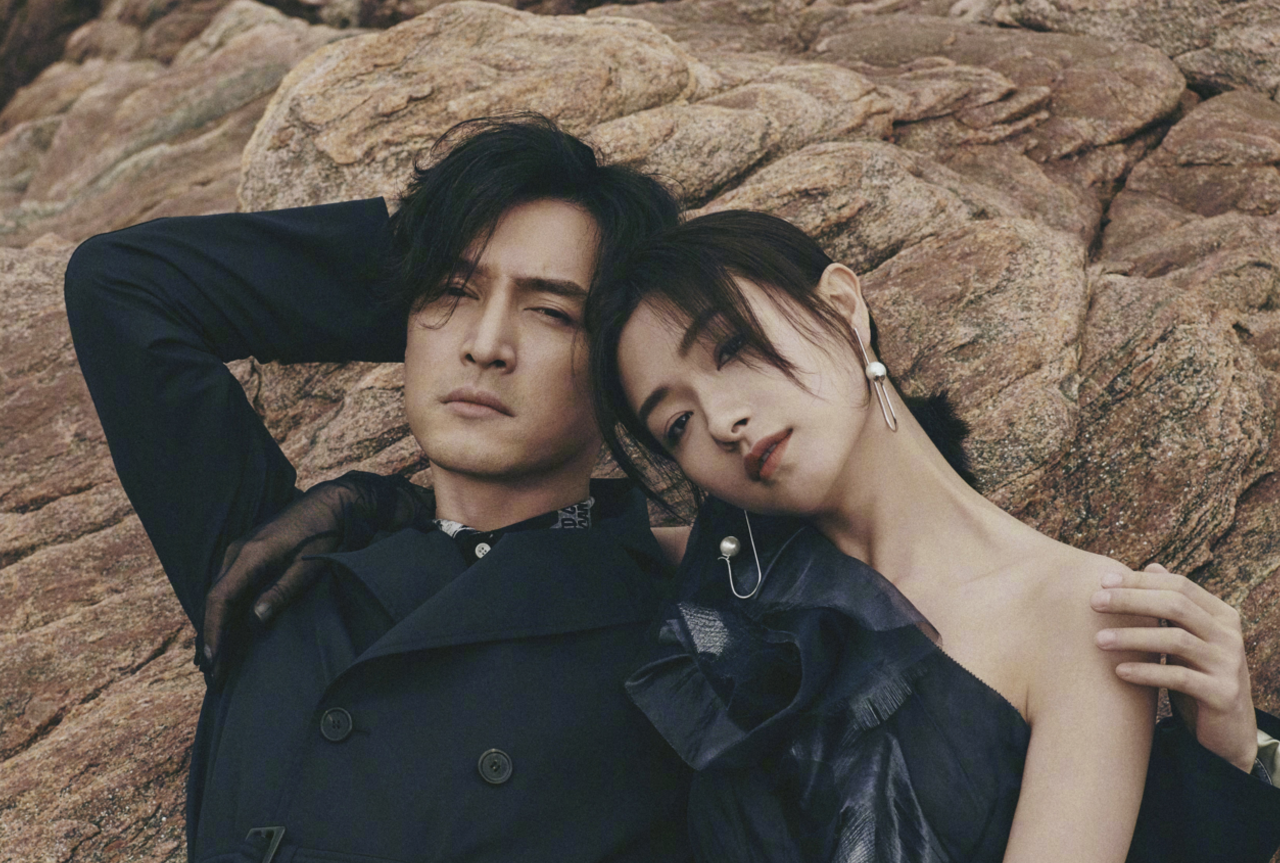

无论是胡歌还是廖凡、桂纶镁抑或是万茜,在刁亦男的镜头和叙事里,都丝毫没有光芒万丈的演员次元壁,一秒变成让人几乎不敢相认的角色。

胡歌饰演的周泽农,几场戏都非常凝练、信息密度高、情绪冲击明显。

一场绑纱布。

一场吃面。

一场雨伞。

(另一个伞的场景,图没找到)

每一场戏的设计都很到位,比起让他随时喊疼呃呃啊啊折腾伤口,不如一场独自绑纱布来得到位。

空旷破旧的废弃屋子里,他将纱布的一端压在重物下,另一端缠着自己,笨拙转圈绑纱布。

论人物性格,这是他的聪明、强悍、坚韧,论电影氛围,是恻隐之心。

叙事密度很高,让人印象深刻。

被抓捕之前吃面的戏更是如此。

人在最后生死关头,在乎的只是想吃一口热汤面。

太烫了,但舍不得不吃。

对于事物本能的渴求,在这里完成了人物塑造里最重要的一环:求生的本能。

在和猫眼猫耳兄弟的打斗中,更是如此,那一把刺破对方身体、盛开血之花的伞,堪称全片高光。

如此求生又如此“向”死,三十万悬赏对于一个走投无路的人来说,何其悲凉。电影也由此完成了善恶价值叙事之外,更复杂、更唏嘘、更晦涩的浮世描摹。

万茜饰演的妻子杨淑俊,非常有意思的镜头是那个破旧的衣柜。

柜子的实体叙事价值、隐喻价值,都非常可圈可点。

一个靠着破旧柜子讨生活的女人,关上柜子门时,表达出的是心酸的骄傲,打开时又是温柔的不舍。

她报警间接导致自己弟弟在眼前惨死,但面对廖凡套话“你们共同的朋友中有叫华华的吗”之时、她又毫不犹豫冷冷怼回去“没有”,很短的几笔,性格很鲜明。

蹲在地上抱头哭“我没有办法”,场面如同社会新闻里的版面,和整部电影一起制造出“如幻之真”的真实感。

很多电影明明主打真实事件改编,但无法让人产生真实质感,“真实”和“真实感”是两件完全不同的事情。

从前看亚里士多德说“不是写已经发生的事情,而是写应该发生的事情”,初读时不能理解、后来渐渐觉得所谓“应该发生的事”,代表了一种更逼近真实的真实感,有渗透到每个细节中的“生态”式的真实,有着偶然事件背后必然属性的真实感。

《南方车站的聚会》大概如是。