作者:黎荔

今晚,突然想起中西方文学作品中两个相似的旧时代淑女。她们同样如玻璃一样纤细、柔弱、易碎,她们同样心怀自卑绝望,试图逃离现实,她们同样在强势母亲的控制下挣扎和彷徨,与一个远去的旧时代一同默默沉没。虽然直到落幕,她们的最终结局都没有浮出水面,但读者与观众都能预感到、甚至在等待她们如水晶般破碎。

这两个旧时代淑女,一个是充满东方韵味的中国女子,张爱玲小说《金锁记》中的长安,一个抽鸦片的“老派的闺秀”。长安十几岁的时候,精明算计的母亲曹七巧为了在家族中争面子,送她去洋学堂上学,住宿丢了一条褥单,曹七巧骂她是败家精,要去学校闹一闹,找回她丢失的钱财。长安只觉得丢脸,在同学面前抬不起头来,索性退学了,回家安分守己。曹七巧给女儿裹脚,以便给她嫁个好人家,可时代已经不兴裹脚,长安裹了一年的脚,再也恢复不到原来的状态。长期被母亲辱骂伤害的长安,一次得了病,七巧不请医生看,却给她抽几口大烟。长安果然减轻了病痛,可自那以后,便抽鸦片上了瘾。被哥嫂卖给大户人家残疾少爷做媳妇的曹七巧,一生没有快乐过,所以见不得别人快乐,连自己亲生儿女的人生都要剥夺。曹七巧不愿意让女儿长安嫁人,觉得哪个男人都是看上了自家的财产,怕人家来侵吞家产。就这样拖着拖着,长安年近三十,好不容易经堂妹帮她介绍了一个海归的学子童世舫,两人情投意合,谈婚论嫁,结果还是被曹七巧毁了——童世舫来家里做客,曹七巧假装不经意、实则满怀机心地说一句:“她再抽两筒(鸦片)就下来了”。曹七巧下意识的嫉妒女儿可能拥有她不曾有过的幸福,她立意要拉着女儿一起殉葬。童世舫大吃一惊,他从未想过,心中幽娴贞静的中国闺秀,竟然会有这种陋习,他难堪落寞,落荒而逃。

童世舫走的时候,穿过砖砌的天井,院子正中生着树,一树的枯枝高高印在淡青的天上,像瓷上的冰纹。长安静静的跟在他后面送了出来。长安表现很镇定,在她平静如水的外表下,是对母亲深深如海的怨恨,但与此同时,长安这种埋在心底的怨恨又是十分软弱的,面对强悍的母亲,她没有一点反抗的意志,更没有反抗的行动,最终只好在幽怨中听天由命。她的藏青长袖旗袍上有着浅黄的雏菊,她两手交握着,脸上现出稀有的柔和。长安知道他即将从自己的生活中消失了。隔得远远的站着,长安垂着头,目送着童世舫的远去:“长安觉得她是隔了相当的距离看这太阳里的庭院,从高楼上望下来,明晰,亲切,然而没有能力干涉,天井,树,曳着萧条的影子的两个人,没有话——不多的一点回忆,将来是要装在水晶瓶里双手捧着看的——她的最初也是最后的爱。”张爱玲真是擅长渲染气氛和描写场景。在这里,长安这样注视着“他”——穿过旧式庭院一去不返的他,用一双俯瞰着整个场景的眼睛,这是必将在她的余生中追忆的离别——整个场景如贮藏在水晶瓶中一般清冷剔透。她屈从于命运的的静静目送,是一个美丽而苍凉的姿势……

另一个旧时代的淑女,是一位来自美国南方的雅致闺秀,美国剧作家田纳西·威廉斯戏剧作品《玻璃动物园》中的南方庄园主女儿劳拉。故事发生在20世纪30年代的美国,当时正经历着经济的大萧条。整个社会压抑、冷漠,一切都充满了不确定性。在美国中南部的圣路易斯有一个普通家庭,汤姆和母亲阿曼达以及姐姐劳拉,一家人住在无人管理、破旧不堪的公寓里,至于父亲?作为家庭成员之一的父亲早已抛弃家庭远走高飞。被丈夫遗弃的阿曼达出身南方庄园主家庭,明明知道过去的南方已一去不复返,可她无法摆脱对南方文化的依恋,她念念不忘那个充满鲜花和舞会的种植园年代,那是个有17位翩翩少年在同一个下午登门向她求爱的年月。儿子汤姆热爱写作,但却是一个制鞋厂的工人,汤姆不停地想逃离无聊的工作、逃脱自己的责任,他每天晚上去看电影,想以此来摆脱单调的生活。女儿劳拉24岁,由于童年时候的一场疾病,不幸成了残疾,一条腿比另一条腿稍微短一点,绑着支架。在强烈的自卑感的驱使下,她中途辍学,后来也没有工作,退缩在家庭中。她喜欢收集一些玻璃做成的小动物摆在家里,用玻璃动物园作为逃离现实的一种手段。为什么喜欢收集玻璃动物呢?因为它们是透明的,任何东西都不能隐藏其中。玻璃动物园象征着劳拉梦想生活的理想世界:没有欺骗,没有歧视。只有在透明的世界里,劳拉才能找到自信,找到某种安全感。

劳拉在剧中是什么样子的呢?幕启时,劳拉缩成一团,坐在沙发上。她双脚缩在身后,头倚着一个淡蓝色枕头。她睁大着眼睛,神秘地四处张望。那装有绢制玫瑰色灯罩的新落地灯,放射出柔和、怡人的灯光,照在她的脸上,使她那不被人注意的娇弱、神秘的美充分地显示了出来。窗外雨声淅沥,启幕后雨声逐渐减弱,尔后停止。月亮破云而出,窗外一片淡淡的清辉。这就是头发用根缎带从前额向后束起来的劳拉,沉浸在回忆、旧物和光影幻想当中,充满了南方文化袅袅余韵的劳拉。只要有劳拉在,这个鸡飞狗跳的家,就永远扎根在田园牧歌的温婉旧梦中,不会决裂。

母亲阿曼达要求汤姆为姐姐劳拉物色结婚对象,汤姆带同事吉姆回家吃饭。吉姆热情开朗,当年曾是大出风头的校园明星,他是劳拉中学时代的暗恋对象。他的来访,唤醒了劳拉压抑的热情,她鼓足勇气向吉姆敞开心扉,不顾腿疾共舞一曲,就在她憧憬爱情之时,吉姆却告诉她自己已有结婚对象了,这无疑是当头一棒。这个突然的消息,迫使劳拉重新退回自己的封闭世界。她的心门又一次关上,并有可能从此再也不会打开了。本来,劳拉腿有轻微残疾,其实并无大碍,但在信奉女子以貌取悦男子并依附男子的南方庄园文化中,跛脚却是一大缺陷。正是母亲阿曼达无形中给女儿灌输的观念导致了劳拉极度自卑并有心理障碍。劳拉对自己成为家人的心病而惴惴不安,可又无能为力,无法面对现实。她无法与人正常交往,对外面的世界怀着病态的恐惧,根本无法独立生存,只有在她收集的一组精致而脆弱的玻璃动物们中,她才能找到安慰,而她的精神家园——玻璃动物园,则随时可能会破碎、消失。

这个世界上,有的人是石头质地,有的人则是脆弱的玻璃。张爱玲和田纳西笔下的两位旧时代的淑女,都有一种无依无靠、脆弱易碎而略带神经质的气质。她们身处过去与现在的夹缝之中,旧式的教育使她们在新的社会里找不到存在的位置,她们对现实生活感到困惑,承受着充满竞争和厮杀的社会的折磨,最后都如小动物一样逃到角落的暗影中去。她们都禁锢在自己纯粹的内心世界里,隔着一段距离看这个无法干涉的世界,看生命中可能相爱的男人终于离去、永不回头。她们都曾希望拥有美丽的爱情,以正常的方式融入社会,然而一个个心愿先后破灭和落空。她们的结局,应该都是依附在恨恨不甘心的强悍母亲身边,母女俩孤独而疏离地相扶到老。

这两位旧时代的淑女,从退学回家,到失去爱人,都表现得心境柔和、不怒不悲,她们隔了相当远的距离看自己的悲剧,完全不象一个挣扎其中的当事人,倒象是一个讲究美感的鉴赏家,反复玩味自己的沦落与破碎。在她们选择隐没于黑暗中的自弃行为的背后,不无一种赏玩痛苦的自怜意识,自弃与自怜交相混杂于她们不断退却的生存状态中。在刻画两位旧闺秀时,张爱玲与田纳西大量地运用了许多象征手法,如“水晶瓶”、“瓷上的冰纹”、“蓝玫瑰”、“玻璃独角兽”等等,这些富于意味的象征,和长安与劳拉的性格特征非常吻合。这些意象都是晶莹、透明、玲珑、精致的,但也异常脆弱易碎。

对于长安和劳拉来说,她们生存的关键词是妥协,一种退却的姿态,无意识地贯穿于她们心理和行为之中。最后不外乎落到以下状态:自恋,自弃,或两者兼俱。这种心理的形成,是囚笼一样的旧家庭和两性不平等关系造成的,受环境压迫和自我暗示,她们的人格不能得到自然、自如的发展,不能将爱欲正常地投向外在客体,而只有向自恋的途径退化。自怜,不过是她们在幻觉中摆脱卑微生活的方式,其实并不能从根本上解决精神郁闷,反而使自我的世界越来越狭小,与现实的距离也越来越远。

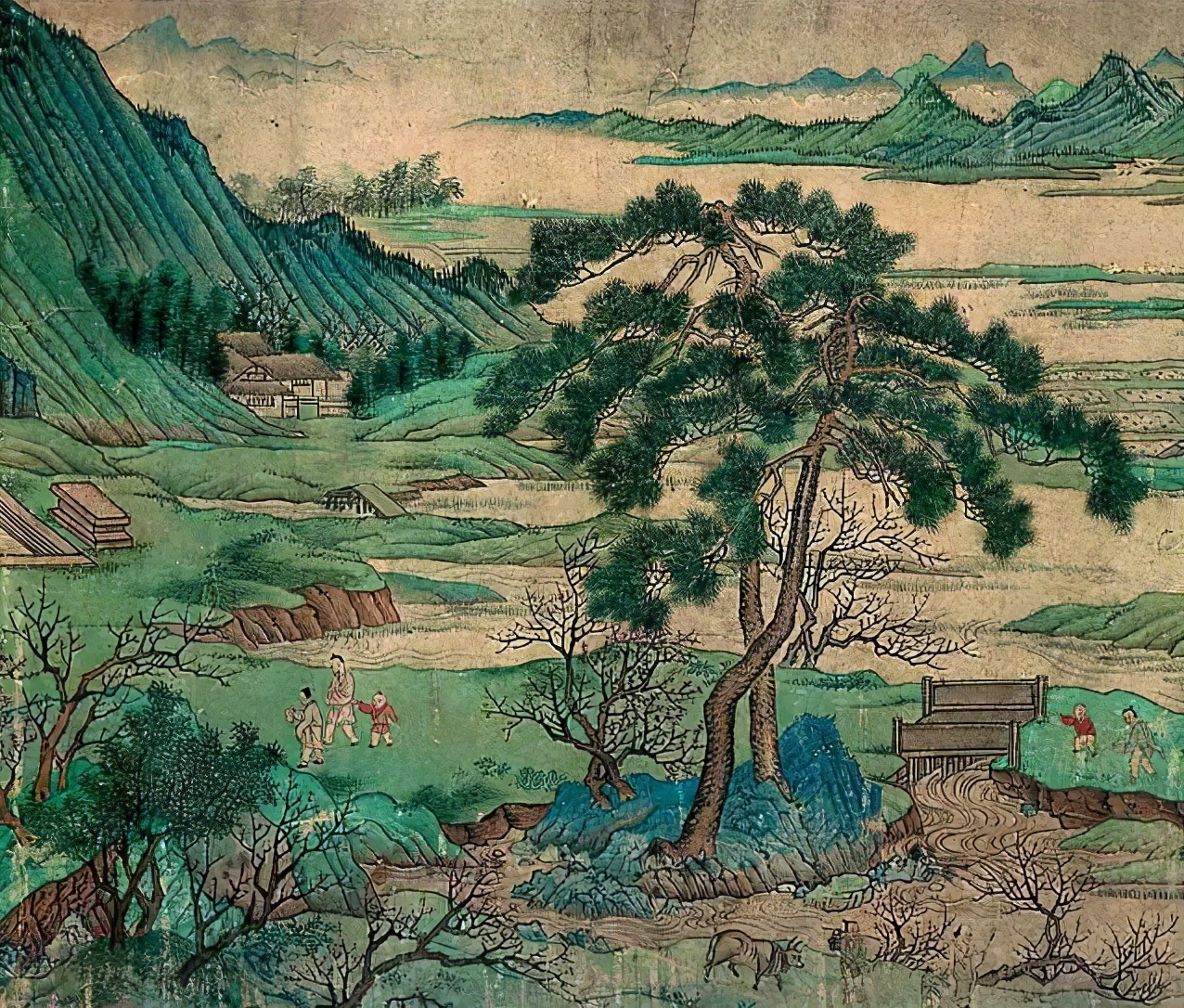

从表面上看,这两位旧闺秀的悲剧,是因为屈从于她们的母亲,但事实上她们更多地顺应了某种文化的意志,她们在生理上和心理上的被动,是成长的压抑环境所致,更是社会制度和文化传统引导的结果。她们的悲剧是养育了她们,又把她们埋没了的文化的悲剧,她们的失败是式微的旧文化的失败。她们自甘于灵魂与肉体上的受支配,这正是她们悲剧意义之所在。作为最为沉默而灰暗的角色,长安与劳拉,都在文学画廊中站成了一道永恒的风景——如一幅泛黄而褪色的旧画,如一支在风中摇摇欲灭的烛火,如一件亮光照耀着的半透明的玻璃器皿,散发出一种短暂光彩,既不真实,又不持久。以一种神经质的自闭与忧郁,她们无声无息地滑入了黑暗,在旧时代牧歌的怅惘寂寥中渐行渐远,却让人久久难忘。