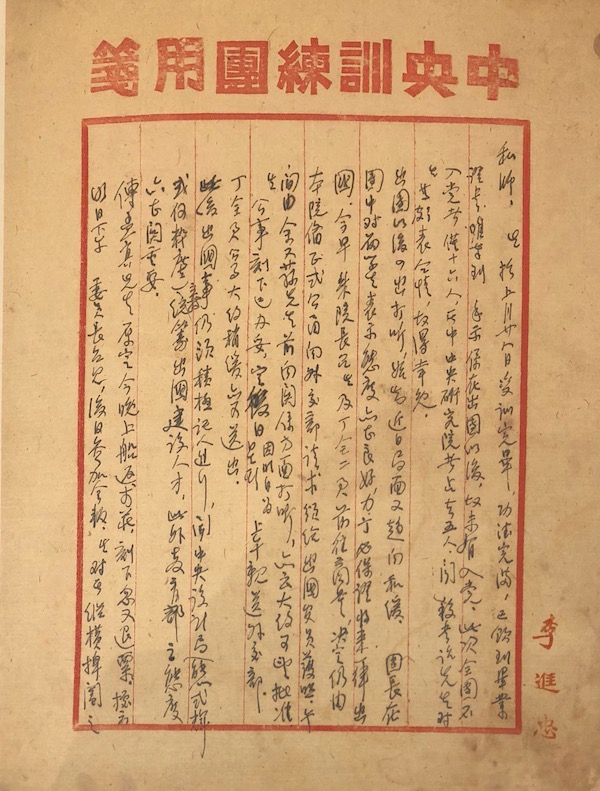

“出国难”如今困扰着不少高校教师。然此问题其实并非新事,自民国时期便已有之。近日,北京某拍行出现一批陶孟和旧藏资料,其中有一封使用“中央训练团用笺”的梁方仲致陶孟和钢笔信札,所谈便正是这出国之难:

和师:

生于上月廿八日受训完毕,功德完满,已领到毕业证书。唯奉到手示系在出团以后,故未有入党。此次全国不入党者,仅十六人,其中中央研究院者占去五人,闻段书诒先生对生等颇表同情,故得幸免。

出团以后四出打听,始悉近日局面又趋向和缓。团长在团中对留学生表示态度亦正良好,力予必保证将来一律出国。今早朱院长召生及丁、全二君前往商量,决定仍由本院备正式公函向外交部请求颁给出国岁

(案:或为“随”)

员护照。午间由余又荪先生前向关系方面打听,亦云大约可望批准。生公事刻下已办妥,定后日(因明日为星期日)上午亲送外交部。丁、全君等,大约稍缓亦可送出。

此后出国事仍须积极托人进行,闻中央设计局(熊式辉或何粹廉)主持筹划出国建设人才,此外教育部之态度亦至关重要。

傅孟真先生原定今晚上船返李庄,刻下忽又退票。据云昨日下午委员长召见,后日参加会报。生对其纵横捭阖之手段近来领略已够,此后出国进行事宜唯有孤立苦撑而已。返李庄行期恐须稍缓,不识可否,仍乞示遵,至叩。

此函赶赴邮,乞恕草!余容再陈,敬请教安

生 方仲 叩

六月三日晚八时四十分

关于生在渝用费及旅费,院长谓在院拨之五万元内开支,并闻

梁方仲1944年6月3日致陶孟和函

梁方仲当时供职的中央研究院素有派遣院中研究人员出国进修(又称“放洋”)之传统。1944年,中央研究院院务会议决定,派遣史语所丁声树、全汉昇与社科所梁方仲三人“放洋”,而此信即应作于梁氏离川赴美之前。信一开头所言“受训完毕”,当是指梁方仲在出国前参加的位于重庆浮图关的“中央训练团”。此团为蒋介石于1938年所建,依其训练大纲,其宗旨“在使受训人员真能成为实现主义与彻底奉行命令之战士与信徒”。而据梁方仲之子梁承邺回忆,当时所有公派出国人员都要先入此团受训后方可领得护照:

每日(周末除外)上午听报告,下午讨论。一般报告内容基本不离这些方面:三民主义理论;国内外形势;国民政府施政成绩和建设成就;抗日成果。总的目的无非要人相信国民政府是在真正抗日,相信其施政能力,换言之,通过“学习”方法,达到使学员们(社会精英)信仰三民主义,拥护和宣传国民政府之目的。

(梁承邺《无悔是书生:父亲梁方仲实录》,140页)

其实,上课听讲对梁方仲这样的学界中人来说倒非难事,总能熬到“功德完满”之时。但国民党中央举办“中央训练团”的另一目的,则是借此机会扩大组织力量,在知识分子中发展国民党员,而这却是以“不入党、不做官”为宗旨的梁方仲所断不能接受的。据说,为了逃避训练团负责人三番两次的劝诫,梁方仲还曾一度从浮图关搬到重庆中央研究院总办事处居住。对弟子的“固执”,恩师陶孟和或有所闻,当曾以“手示”委婉告劝其稍作变通。可不难想见,以梁方仲的气节,纵使是在“出团”之前收到“手示”,也当不愿为出国而加入国民党。而真正出面周旋、使梁方仲等一干学人“幸免”的,则应是同为学界出身、时任中央教育委员会主任委员的段锡朋(1896-1948,即信中所提到的“段书诒先生”)。

后排中即为北大就读时期之段锡朋

作为曾经的五四运动学生领袖、当年的全国学生联合会会长,段锡朋对中国知识分子面对政统时的执拗“颇表同情”并不难理解。然将此同情之态度真正转化为事实,或还需要段锡朋的北大同窗、史语所所长傅斯年的“纵横捭阖之手段”。不过,梁方仲在信中使用“纵横捭阖之手段”一语,其实也表露了他对傅氏的复杂态度。一方面,傅斯年与梁方仲的恩师陶孟和长期不合,其中的一大关节便是傅氏与国民党政权间的亲密关系。对此,一介书生的梁方仲无疑与陶孟和站在同一立场上,“领略已够”四字便多少带有不满之意。可另一方面,也正是凭着与国民党政权的这层关系,傅氏实又为中研院上下(不限于史语所)争来了不少的自主空间。而相比之下,作为“清流”的陶孟和所能做的却只能是“手示”弟子忍辱变通。对傅斯年的作用,梁方仲其实也十分清楚,所以下文才又有“此后出国进行事宜唯有孤力苦撑而已”的感慨。不论如何,正是因段锡朋的同情与傅斯年的“纵横捭阖”,梁方仲等人最终才有幸出团但不入国民党,而“此次全国不入党者,仅十六人,其中中央研究院者占去五人”。虽只寥寥数语,却也足反映出梁氏对中研院同仁坚守学人本色的一分自豪。

傅斯年

然而,“中央训练团”其实只是出国路上的第一关而已。真正获准出国至少仍需通过外交部、中央设计局与教育部三个环节。面对外交部这一关,需要解决的主要是出国的名义问题,或者说是在国外期间的身份问题。对此“正名”之难,杨联陞后来在与胡适就劳幹出国事进行书信往来时亦曾有所提及:

劳贞一的事,我当尽力帮忙。但不知哈佛方面须如何写法始能得到“签证”(护照我想不成问题。我给他的信里,提到得‘名义’之事甚难,前些年丁声树、梁方仲、全汉昇来时,赵先生费了九牛二虎之力,替他们办到空头research associate名义。

(《胡适、杨联陞往来书札》,184页)

可即便成为“空头research associate”(即“空头助理研究员”),也并非大功告成,还需得到当时主管派遣国外学习人员计划的中央设计局与教育部之批准。对前者,主事的熊式辉、何粹廉(即何廉)二人,一人在江西主政时期曾得陶孟和之协助,另一人则在任职南开时与陶氏有旧,故不难凭借陶孟和的关系进行疏通。而教育部方面,或是中研院院长朱家骅出面代为游说,此中细节或还有待更多史料披露。

而对上述种种出国路上的困境与坚持,除了向“和师”倾诉外,梁方仲亦曾写信与清华时期的挚友吴晗分享。在复信中,吴晗对梁氏的行为甚表钦佩,不禁感慨老友“毕竟是吾辈”:

受训而不入党,足见气节,毕竟是吾辈,弟与震同声钦佩,希望能永远保持此种不染不谄精神!

[《梁方仲遗稿(信札、珍藏书画、遗墨观痕)》,208页]

吴晗1944年6月6日致梁方仲函,图片来自《梁方仲遗稿》

虽只是简单二字,然“吾辈”所反映出的却是一代知识分子在道统和政统之间“不染不谄”的信仰与认同。但可惜的是,惺惺相惜的“吾辈”后来终还是走向了不同的道路。在苏双碧、王宏志所作的《吴晗传》中,记录着梁方仲与吴晗后来的一段交往:

吴晗的老朋友梁方仲每次见面都劝他放弃官职回来搞学术。吴晗不以为然,说梁方仲是书呆子,告诫他现在搞政府工作是为人民服务,而不是像旧社会那样做官当老爷。

(苏双碧、王宏志《吴晗传》,228页)

而与“出国难”相比,“吾辈”的破裂,或许才是当下知识分子真正的难题。