“彭懿”这个名字,对关注过儿童文学、图画书的人来说,一定是熟悉的。但想要清晰明了地介绍他却仍然是个难题,因为可以挂在这个名字之前的头衔实在太多——

他是国内重要的儿童幻想文学作家,在上世纪八九十年代就开始了创作的高峰期;他是最早在中国介绍和研究图画书阅读的人之一,十三年前出版的《图画书:阅读与经典》对中国图画书推广所产生的作用,怎样讲都不为过;他翻译的图画书有几百本之多,涵盖了日本和欧美的诸多经典作品;从《怪物爸爸》到《巴夭人的孩子》《驯鹿人的孩子》,再到即将面世的《我用32个屁打败了睡魔怪》,他创作的十几本图画书也在近几年陆续出版;而在所有这些之前,他是学习昆虫学的理科生。

作为记者,去采访彭懿之前,准备工作都有些无从下手。因为,哪怕只看他的十几本图画书,也会产生一些困惑:这些故事,有些是温情而有着浪漫的想象的,有些是活泼搞笑的,还有些是通过摄影实现的纪实。也许是思维的局限或惯性,对一位作家、一位学者,我们已经习惯于将他的创作风格或研究方向做出最简单的概括,哪怕采访的结果是撕去片面的标签,在开始也需要先贴上一个。但面对彭懿,这个方法是失效的。

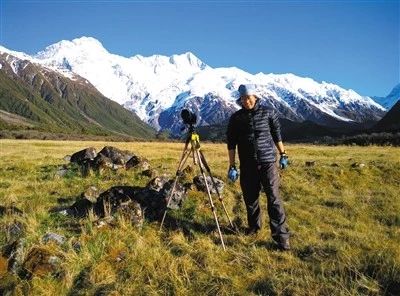

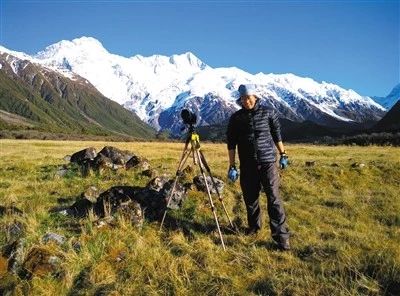

好在见到他本人之后,就疑惑不再,好像一切都找到了答案。彭懿身材很高,腰板挺直,不看资料很难猜出他的年龄,这两年,他去蒙古的极寒之地寻找驯鹿人,又到冬天的北疆拍摄雪景,彭懿说自己“特别强健”,不怕冷;他讲话时还带着来自东北老家的口音,思维敏捷又豪爽,记者每次提问总是刚说出一个话头,就马上被他接了过去。他旺盛的精力,对新事物的敏感与热情,哪怕只是相处一个小时,也能充分地感知到。

自上世纪八十年代中国儿童文学开始了兴盛期,到近十年图画书出版的热潮,风起云涌的三十年里,彭懿可能不是最畅销、名气最大的作家,却往往是引入新的概念,创造出新形式的人。借着新书《我用32个屁打败了睡魔怪》将要上市的机会,书评周刊的记者采访了彭懿,听他讲述自己的创作,以及对国内原创童书的观点和评价。

彭懿,文学博士,多年来游走于幻想世界与现实世界之间。既是作家、学者,也是一名摄影师和电影制作人。著有《世界图画书:阅读与经典》《世界儿童文学:阅读与经典》等理论专著,《我捡到一条喷火龙》《蓝耳朵》《灵狐少年》等长篇幻想小说及《怪物爸爸》《巴夭人的孩子》《萤火虫女孩》等原创图画书。

“我不喜欢那种糖葫芦式的结构”

新京报:从今年1月到现在,你接连出了《山楂村和狗獾村》《守林大熊》《我用32个屁打败了睡魔怪》这三本图画书?

彭懿:对,其实我出的图画书不算多,以前我一直写长篇幻想小说,图画书算上《我用32个屁打败了睡魔怪》,这些年一共只有15本。图画书不像写小说,我一个人在家里写,然后交给一个编辑他审完给你提意见,然后再终审就结束了。图画书我写出来之后要找到一个画家,这就很难,然后我们要成立一个团队,不断地要见面、要讨论,大家一遍一遍改。我的每本图画书打磨三年、四年都有的,时间最长的一本《怪物爸爸》花了整整七年。

《我用32个屁打败了睡魔怪》,彭懿 著,田宇 绘,接力出版社2019年3月版。

新京报:你这几年出版的作品,图画书占了绝大部分,这是有意的转向吗?

彭懿:2015年出版了最后一本长篇幻想小说《灵狐少年》,后来我就决定不再写长篇了。因为现在有很多人的作品是一种“糖葫芦结构”,他们自己会说是“系列”,设定一个人名,一个班级,用一个个小故事合成一本书,这其实是一种简单、讨巧的创作。我写长篇不是这样,我写的更像电影,从头到底一气呵成,充满悬念。读者可以一口气读完,但是我一口气写成就要写七八个月,所以我觉得特别累,写完之后也很难听到读者的意见,后来就不写了。另外,图画书给我提供了更多尝试的可能,我可以变换很多创作的方法,所以现在把精力都放在图画书上。

新京报:现在好像市场上那种糖葫芦似的系列故事很受欢迎。

彭懿:因为它阅读起来非常轻松。但我不会创作这种类型的书,我会写得更少,一年两三本图画书足够了,要写一本好一本。我更多的精力还是要放在创作好书上。好书做起来比较难,特别是图画书,像《我用32个屁打败了睡魔怪》算很快的,也用了半年多,画了九稿。

《灵狐少年》,彭懿 著,晨光出版社2015年5月版。

新京报:你的图画书也有很多融入了幻想的元素,和写长篇幻想小说相比,两者的差别在哪些地方?

彭懿:对,因为我是幻想小说作家。相比于童话,幻想小说是给更大一些的孩子看的文学样式。幻想小说有不同样式,第一种,很多小说在现实和幻想之间有一扇门和通道,像《哈利·波特》,开头写他在姨夫家里遭受欺凌,这是现实的,后来他收到霍格沃茨的信,又到车站站台,就进入了幻想世界;再像《纳尼亚传奇》,是有一个壁橱,钻进壁橱就到了另一个世界。还有一种样式,就像《魔戒》,那个世界跟我们是永远隔绝的。第三种就是我常用的,幻想的事情一下子就出现了,没有那道门,日常的魔法就在我们身边发生,这种最容易让人相信,图画书比较薄,我一般会采取这种样式,不需要很多铺垫。

《仙女花开》,

彭懿

文、摄影,

索焱

绘,

接力出版社2018年4月版。

跟其他作家的不同在于,我也是一个研究者,所以我创作时会更多地考虑结构特征。比如《仙女花开》,我用了一个民间故事的躯壳,民间故事有很多特征——几乎没有心理描写,没有血腥场面,甚至没有地名人物。但是我最后的结尾是开放的,不是民间故事那样“从此过上了幸福的生活”。

新京报:你在之前的采访里说过,你觉得自己不是一个天赋型的作家,更讲究技巧多一些?

彭懿:我觉得有些作家是天生的。而我就得去学习,总结研究。但我觉得走到现在,即便到这个年龄,我还是有激情,想写出好书,不想“生产”。所以我不喜欢那种糖葫芦式的结构,因为这等于就是在生产,像做砖头一样,一排一排非常壮观,但每部作品全是一样的。我受不了,作家不能做这件事情,我必须变化。在那种故事里,前后情节没有关系,你也看不出人物的成长。我写的每部幻想小说,其实都是成长小说,图画书呢,因为它短,所以它凝固的是成长的瞬间。

彭懿

图画书它有自己的特点,因为读图画书的孩子那么小,故事不能有闪回,不能有回忆,一般很少用倒叙,他看不懂、理解不了,所以作家要知道这些特点。中国现在出了很多图画书,几千本,但是很多书就是见光死,你出了就出了,出了就没了,也没人知道。前两天我看到有一位年轻的画家,我从来不知道他的名字,但他在简介里写,已经出了六本图画书。这是我觉得最可怕的事情,书出来并不是成功,要真正能留下来才是。

新京报:但不是每一位画家都愿意用很长时间打磨一本图画书吧?

彭懿:所以我很少跟那种耐不得寂寞的人合作,我一开始就会判断出来。我跟九儿合作《妖怪山》,跟李海燕合作《萤火虫女孩》系列,开始都花了好几年的时间,这不是谁都能坚持的,有的人能接受,有的人不能接受,一开始就要考量好。所以我觉得做图画书,一个是执着,一个是热爱,真的是要特别地热爱。但一位画家能有五本这样的书的话,其实就很了不起,后来这几本书卖得都非常好,都重印了几次,她们的版税也不少了,所以如果坚持,还是可以生活得很好。

“国内原创图画书,变多了也变好了”

新京报:比起以前,这几年国内原创的图画书开始多起来了。

彭懿:变多了,也变得好了,而且这几年好像有个特点,就是原创有的时候卖得比引进版还要好,开始被接受了。好多年前我在日本的时候,他们就说,日本的本土的图画书要比引进版卖的好,现在我觉得我们有这个倾向。

《萤火虫女孩》《山楂村和狗獾村》《守林大熊》,彭懿 著,李海燕 绘,接力出版社2017年6月-2019年1月。

新京报:您当年出《图画书:阅读与经典》的时候,应该是国内最早在倡导图画书的人之一。

彭懿:是这样,我1988年去日本留学,就接触到了图画书,那时候在中国根本不可能出图画书,一本书那么贵那么厚,根本没人会买。后来1999年,我有一个机会去大阪国际儿童文学馆做研究员,我在那个时候收集了所有的资料,带回来之后就开始研究,然后在2006年出版了这本《图画书:阅读与经典》。

那本书的体例和样式都是我自己创造出来的,到现在应该卖了几十万册,每年都印好几次。当时我想的就是怎么能给家长写一本实用的书,百科全书式的,让他们能照着这本书来选书、买书。我做了一个评价体系,每本书得过安徒生奖或者什么什么奖,入选了什么推荐目录,比如纽约公共图书馆百本推荐书单,这都是我一个一个查出来的,现在你看我们出版的图画书都这么做,实际上是当时我创造出来的。这本书出来之后,很多出版社也照着书中的目录来买版权,它让我们图画书的起点站得非常高,之后几年我们引进的图画书都是经典,但现在引进的书就参差不齐了,有些很差。

新京报:因为参与进来的出版机构也有点太多了。

彭懿:现在很多的公司都进到图画书出版的市场,甚至有的时候去谈版权财大气粗,说“你有多少书,全买”。

《世界图画书:阅读与经典》,彭懿 著,接力出版社2012年12月版(此为《图画书:阅读与经典》的修订再版版本)。

新京报:《图画书:阅读与经典》是给家长、出版人推荐了一批经典书,现在新的图画书越来越多,你会怎么建议大家去挑选和判断这些新书?

彭懿:这个我没有做过。因为现在阅读推广人或者民间的阅读推广组织非常多,家长买书也比较理智,现在家长们都是很聪明的,在选书的时候都是会看很多评论、评价的。当然他们也会批评,觉得一本书很差就口诛笔伐,比如说一本书三观不正,很多家长就不舒服,对不对?他们的批评传播也很广,对图画书提出很多意见,反过来也对我们创作者提出了更高的要求。

新京报:说起批评,好像有一些观点认为,像《格林童话》这样的经典童书,其中的一些元素已经不是很符合现代的三观,不是那么适合孩子读。你曾经对《格林童话》做过研究,觉得现在儿童读物越来越丰富,《格林童话》会渐渐淡出儿童阅读的市场吗?

彭懿:它不会。我觉得格林童话是一个源泉,因为它是民间故事,是文学最原初的一种样态,它的文字非常的简练,而且这些故事代代相传,极其吸引人。我们之所以说它有恐怖的东西,因为它是来自于民间,民间文学的特点就是有那种东西。比如把手指头伸进去,手指就断掉了,但是民间故事不会描写他怎么疼的,也不会描写流血的场面。

彭懿

我觉得只是在阅读上需要一些筛选和改写,民间故事绝对有它的魅力,所以格林童话应该是代代相传的,只是我们怎么去把握。你在网上一搜,《格林童话》大概有上千个品种,你怎么选择?比如你给一个幼儿讲本该是大孩子看的《格林童话全集》就不行,要给他们看筛去很多东西的改编本。那如果你读的是获得凯迪克奖的《白雪公主》的图画书,很大的开本,非常的美,你读完永远不会忘记那个女孩子。还有像我最喜欢的童话作家安房直子,她从格林童话中吸取了很多东西,我就很喜欢。

“我能想出32个屁,就很伟大了”

新京报:你好像是一个对新的事物特别敏感,特别有热情的人?

彭懿:是这样。另外我是学理科的,我对技术也感兴趣。不断地尝试,不断地学习,这对我而言很重要。我创作,翻译,还摄影,研究性质的书就出过13本,而且我的职业也换过好多,我觉得我的特点就是永不停止。《我用32个屁打败了睡魔怪》中有一个情节,就是小孩做梦,每天晚上睡魔怪来抓他,他每次都跑得太慢被抓住,他就想,我要是穿上一双球鞋,是不是就跑得快了?他也不知道这有没有用,但我写了一句话,其实是我人生的一个总结:“不试又怎么能知道!”他就穿着球鞋睡觉,结果那天晚上跑得飞快。

《我用32个屁打败了睡魔怪》对我来说就算是一个挑战,我想写荒诞搞笑的童话,想挑战屎尿屁的主题,可是屎尿屁的问题在哪里?太脏了,画面怎么呈现?最后总而言之做成了,和我合作的画家田宇特别优秀,他也是一个特别有意思的人,画得好玩极了。

新京报:你出了几本摄影图画书《巴夭人的孩子》、《驯鹿人的孩子》,还有摄影和绘画结合的《仙女花开》,这些形式都很特别,你是拍摄之后想到这些内容可以做成图画书的吗?

彭懿:是拍摄之前就想做。我以前在科学教育电影制片厂当过五年导演,摄影应该是在上世纪90年代中期就开始了,之后出过好几本摄影集,配上文字,卖得也很好,但那时候我还没有想过创作图画书。我开始做图画书之后,就突然间想,可不可以创造出来一种特别的摄影图画书?

《巴夭人的孩子》, 彭懿 著,明天出版社2016年1月版。

然后我去拍了《巴夭人的孩子》,当时的想法是,书只要能出版,就是一种肯定,可没想到书出来后卖到14万册,很多妈妈跟我说,孩子特别喜欢《巴夭人的孩子》。我想,是摄影图画书有它特别的魅力,如果是去画巴夭人的孩子,你画得再好再生动,读者看的时候也知道你是画出来的;再像《驯鹿人的孩子》,那些人生活在零下52℃,和鹿生活在一起,没有地种,没有水果吃,什么都没有,只是讲,没人相信,那我拍出来给你看,就有不一样的力量。

摄影图画书这个形式,我没有见别人做过,不敢说国外就一定没有这样的书,但我没有借鉴谁。有一些人不承认这样的书是图画书,但我不在意,我觉得我们能出版这样一本书,它就是一种样式,它存在着,我就觉得很满足。

新京报:现在摄影在你的生活中占据了很大一部分时间和精力?

彭懿:我每年有大半年都在外面跑!前一段时间我在新疆拍下雪,拍白桦林,可惜一直不下雪,以后还要去。今年7月份我要去意大利拍多洛米蒂山,10月份去英国拍一片迷幻的树林,我在西班牙也找到一片树林,也拍了几十天,就在那里等雾,等光。这些题材都在那儿,就好像自己有个抽屉似的,有时突然受到一点启发,就可能创造出来一本特别的书。

新京报:你接下来的作品还有什么样的尝试?

彭懿:我一直想尝试但又最难写的,是荒诞童话。有一套书《晴天有时下猪》,画家叫矢玉四郎,他写得非常荒诞,但又符合逻辑。你看了就会觉得,这么荒诞搞笑,他怎么能想出来。我想往这条路上走,但特别难,因为我不是那种天才。

《我用32个屁打败了睡魔怪》内页插图

《我用32个屁打败了睡魔怪》就是一本脑洞大开的爆笑荒诞的图画书,之后我还会和画家田宇合作一本图画书,同样是这个风格。我们想做成一本闹剧,让孩子充分释放他的天性。总给孩子读温情的图画书当然也可以,但有的时候需要这样搞笑的书,我觉得这才是最贴近孩子天性的。我想做出一本图画书,每一页都让人笑,不只是小孩笑,成人也笑。

新京报:国内原创的图画书,这种搞笑风格的确实很少,温情传统还是占据了主流。

彭懿:因为它特别难。我们的图画书多是传统、礼义、教育的,所以我一直想尝试。国外经典的图画书有很多这种风格,真的是没法超越。比如关于屎尿屁的,《是谁嗯嗯在我头上》就特别好,我第一次给小孩讲那本书,他笑得不行。还有宫西达也的《好饿的小蛇》,特别简单,但我想一辈子也没想出来,人家就想出来了。

《我用32个屁打败了睡魔怪》内页插图

这种故事太难想了,所以我觉得我能想出“32个屁”,就很了不起很伟大了

(笑)

。而且田宇画得很精彩,屎尿屁的问题是容易脏,但他把屁画得像烟花一样,非常绚烂,变成一个狂欢,特别好玩。我在现场给孩子讲这个故事,孩子会笑得滚到地上。我觉得,一本图画书让人享受了这样一段阅读时光不就够了吗?故事的魅力是最重要的。

作者 新京报记者 李妍

编辑 杨司奇、走走、安也 校对 薛京宁