世界眼中的非洲

人类不止引发了哥伦布大交换,还会被这一过程的流动所冲击——即对我们物种内部的冲击。在哥伦布以后的三个世纪里,人类就像骰子在赌桌上蹦蹦跳跳一样散布到世界各地。欧裔成为了澳大利亚和阿根廷的主要人种;而从西雅图到圣保罗,到处可见非裔人的身影;唐人街在世界各地涌现。比如一名出生地在西非,通过奴隶贸易,是数万名被送到伊比利亚半岛(即西班牙和葡萄牙)的非洲俘虏之一。后来到塞维利亚,然后英俊的乔尼先生在16世纪初横渡大西洋,在伊斯帕尼奥拉岛上岸。这是一个热血沸腾、和其他征服者一样好斗。

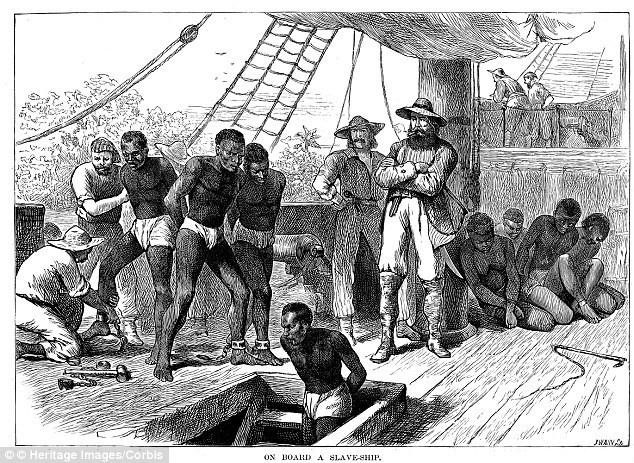

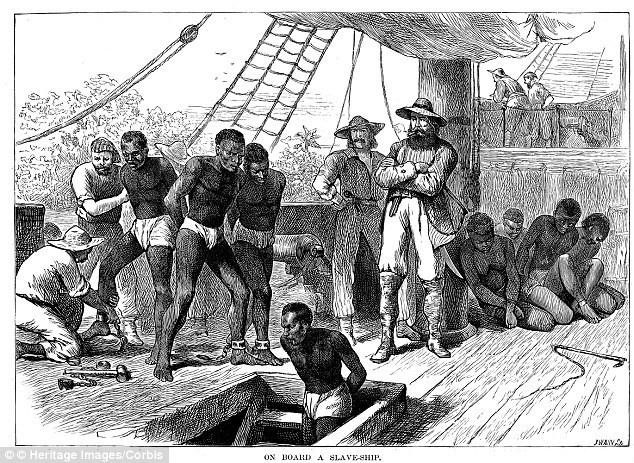

从1500年到1840年——即贩奴活动的全盛期,估计约有1170万非洲人被捕获、运往美洲。这一大规模的人类运输现象是史无前例的。在同一时段内,据估计有340万欧洲人迁出欧洲。从大西洋彼岸来的移民在美洲建立了新城市,在城市中建立了房屋、教堂、酒馆、仓库和马厩。他们清理了森林、开辟了耕地、平整了道路、繁育了马、牛、羊等这些以前从未在美洲出现过的动物。他们砍伐森林建造船只、用水力驱动磨坊、对其他的移民发动战争。与此同时,他们重塑了美洲的地貌,建立了一个生态上、文化上杂糅了新大陆、旧大陆以及一些两者以外元素的新世界。这一伟大的转变、人类物种叙事中的转折点,很大部分是由非洲人的双手完成的。直到19世纪晚期,美洲与其说是欧洲的延伸,不如说是非洲的延伸。19世纪发生了一波规模甚至更庞大的移民潮,这一波移民潮是以欧洲人为主的。这第二次改变了(美洲的)人口平衡,欧洲人的后裔就这样成为了这一半球大多数地方的多数。

哥伦布大交换的第一波人类交换——奴隶贸易是冲破了隔绝非洲人、美洲人、亚洲人和欧洲人的存在已久的地理屏障的移民浪潮的最大原动力。种植园奴隶制的兴起,该制度很大程度上推动了非洲人的强制迁徙,另一方面,非洲人对于疟疾以及黄热病的免疫力也是促进奴隶贸易的因素;然后是由该奴隶制无意间促进的非同寻常的文化融合。由于对工人的需求很明显地没有什么反响,一些殖民者们做出了命中注定的决定——他们购入了奴隶。

美洲历史通常被说成是欧洲人来到一片几乎无人居住的荒野。但是数个世纪以来,大多数外来者都是非洲人,而这片土地并不是空荡荡的,而是住满了数以百万计的原住民。因此,与其说世界的这两个互不相连的部分之间的绝大多数邂逅是在欧洲和美洲之间发生的,还不如说是非洲人和印第安人的会面——这一关系在奴隶制的牢笼和反抗奴隶制的起义中愈加紧密。红皮肤和黑皮肤人之间复杂的相互作用主要是在欧洲人视线之外进行的。

非洲人比欧洲人更经常地将其同胞作为奴隶出售,这是因为他们对于自由的态度由于其不同的经济体系而和欧洲人有所差异。哈佛历史学家桑顿认为,一般来说,“在非洲法律中,奴隶是唯一一种得到承认的私有营利性财产。另一方面,美洲两个最大族群——印第安人和非洲人之间的互相作用。红色人种(美洲印第安人)和黑人在欧洲人的视野之外发生的会面,很大程度上是以反抗其生活中出现的欧洲人这一共同事业为中心的,这种反抗充满着整个半球,在今天也仍有影响。

彻底的逃亡者国家——独立的海地成为了一个惊骇了全球奴隶主的全球性标志,这其中也包括了美国的奴隶主。数十年中,整个欧洲和美国都对海地实行了制裁性的贸易禁运。由于作为其经济命脉的糖料和咖啡贸易被人掐断,海地的经济崩溃了,这一个曾经是加勒比地区最富裕的地方陷入了贫困。

墨西哥城的街道上,一群很难定义为种族的非洲裔、亚洲裔、欧洲裔和美洲裔的人们,摩肩接踵、政府里争权夺利、军队中互不配合,把这座城市造就成了世界上第一座真正全球化的城市——人类的同质世。作为哥伦布大交换的人类部分的一件样品,这里就是西方与东方在非洲人和印第安人见证下的会面地。

全世界的思考

总而言之,由于人类的欲望实现了同质世,数十亿人穿行于越来越同一的景象,独特之处则愈加难寻。仿佛一切事情都发生了改变,变得引人忧虑。一些人迷失在方言、传统服饰或是对自身历史或宗教的想象里,另一些人躲入自己的家中或是菜圃里,还有少数人则拿起了武器。即便合为一体,世界各部分还是会一分为二、二分为四。统一还是分裂或者这种矛盾是否不可避免呢?我不知道,你呢?