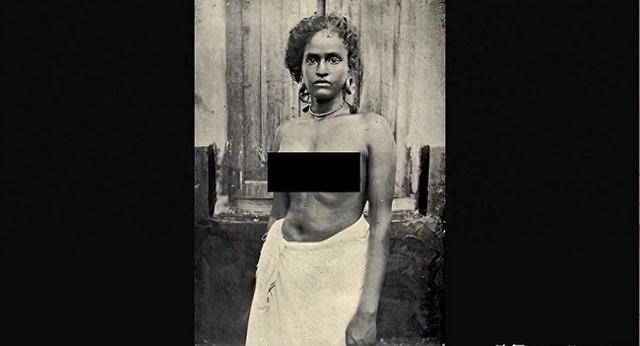

低种姓女性见到高种姓必须裸露上身,这不是传说,也不是讹传,而是印度历史上真实存在的“乳房税”。这个制度到底有多离谱,画面一拉开就知道。

十九世纪的特拉凡科尔邦,南印度的海边邦国,湿热天气下人们赤脚劳作。走在路上,低种姓女性必须脱去上衣,哪怕身边有高种姓男人经过,也只能低头挺胸,不能遮挡身体。这不是出于贫穷,而是种姓规定——只要是属于被归类为“贱民”的族群,遮胸就是违规。想穿衣,就得交“乳房税”。

这个税是公开收的,由地方统治者设置,一名名额吏带着簿册上门登记。女人得站在屋外让人查看,胸部大小不一,税额也不同。不是象征意义的缴费,而是真正按体态量尺。越丰满,交得越多。税收不上来,穿衣服就是违法。很多妇女长期在烈日下裸露,皮肤晒裂,胸前留下疤痕,哪怕如此,也没人允许她们遮住身体。

这项规定不止于纳税,甚至在社交场合也规定低种姓女性见到高种姓男性必须袒露上身,以示敬意。有些村落还保留过手工绘制的仪式图画,上面就画着裸着上身的妇女在送水。这种制度仿佛是把女性的身体当成权力等级的招牌,谁有资格遮掩,谁不配拥有尊严,全靠种姓说了算。

“乳房税”这个词听起来荒唐,其实更可怕的是它背后的权力逻辑。这不是零星的地方陋习,而是统治者默许甚至参与运作的制度性羞辱。一段时间内,这种做法被认为是“维持秩序”的重要一环。低种姓群体不仅没有话语权,连遮羞布的权利都要用金钱换取。

种姓制度下的身体政治,最受折磨的永远是女性。低种姓男人虽然也受限,不能进入寺庙,不能坐高种姓对面吃饭,但至少可以穿衣站立。女人不同,不能遮身,不能正眼看高种姓,还必须在公开场合接受指令脱衣。任何拒绝,都会被视为冒犯神明、扰乱社会,轻则被罚重税,重则驱逐出村。

有故事说,一位名叫纳格丽的低种姓女性,在拒绝缴纳乳房税后,愤怒地割下双乳,放在税官面前以示抗议。这个场景尽管被后世质疑真实性,却成为许多历史回忆里最有力量的一幕。她没有说话,也没有呼喊,只用鲜血和身体对抗这个世界设下的屈辱规则。那一刻,胸口的血不再属于羞耻,而是抗争。

这一制度的延续时间不短,直到19世纪中叶,才因为几场持续多年的抗争逐渐被废除。许多改信基督教的低种姓女性拒绝接受此制度,她们组织起来,不再忍受这种压迫。有的在教堂获得遮体布料,有的在路边与税官对峙,被鞭打、被辱骂,也不再退缩。她们要的不是布料,而是生而为人的体面。

高种姓阶层则以宗教为名维护这种秩序。他们声称女性身体被遮掩会引起社会混乱,是对天神的不敬。他们甚至组织民兵袭击试图穿衣的低种姓妇女。有人被迫剥衣示众,有人遭遇殴打,还有女性在集市上被逼脱衣,以震慑其他人。

“你们不配穿衣。”这句话成了压在一代又一代女性心口的石头。

从表面看,是一笔税;从内核看,是一次赤裸的控制。不是要钱,是要你永远低头,永远知道自己不属于“人类文明”的上层。这种税收不是经济掠夺,而是羞辱制度。低种姓女性不是纳税者,而是羞耻制度下的牺牲品。

抗争持续数十年,在“上衣运动”之后逐渐转向公开的社会改革。一些有影响力的宗教改革者、英国殖民者中的部分传教士、以及改信基督教的群体合力向邦政府施压。1859年,特拉凡科尔邦宣布废除与遮胸权利相关的限制,标志着乳房税的正式终结。

可终结不等于清算。那些活在制度下的人,早已被烙印。她们的身体被塑造成身份工具,从小到大接受“你不配”的教育。反抗者赢了,但旧制度的幽灵仍盘旋。即使进入20世纪,许多低种姓女性依旧在衣着上受到歧视,工作场合被另眼看待,走路时要避开上级种姓,仿佛血脉带着标签。

这个历史,很多印度人今天不愿再提。有些人说这是殖民者捏造的丑闻,有些人说那只是小区域的例外。但无法抹去的是那些赤裸上身站在烈日下的女性,无声无语,却被迫展露身体作为生存的代价。

乳房税没有那么久远,也没有那么荒谬,它真真切切存在过。在它存在的地方,遮羞是奢侈,自尊是违法,女性身体不是自我所属,而是权力与羞辱的凭证。

她们可以穿衣了,但不代表尊严就自动归位了。乳房税废除之后的南印度并没有马上变得平等。那条看不见的线,还牢牢拉在种姓之间,缠住每个低种姓女性的手脚。遮不遮身的问题解决了,能不能挺胸走路的问题还在。

废税公告贴出那年,有人庆祝,也有人冷眼。高种姓男人摇头说,“现在什么人都敢穿上衣了”。仿佛布料穿在不该穿的身体上,就是对秩序的挑衅。街上多了穿衣的低种姓女人,但她们不敢走在主街。背后的目光像刀,穿透布料,比赤裸时还刺痛。

在一些偏远村庄,老习惯并没有因法律而终结。女人试图穿衣,回村就被骂。小孩在学校也学会了区分谁该穿,谁该脱。有一次,一个低种姓女孩穿了整套校服,被同学当众扯开上衣。老师没有惩罚任何人,理由是“她太张扬”。

那些反抗曾经辉煌过一阵。改革派、传教士、社会运动者集体出现在历史记录里。但他们一撤离,一解散,一转身,现场的女人又回到独自站立的状态。抵抗不等于彻底翻篇。法律改得再快,观念改得最慢。尤其是当羞辱早已融进血脉。

印度的种姓制度虽然被宪法废除,可“实际运作”层面,低种姓女人仍难有平视的机会。现代社会中,她们有了身份证、有了选票、有了衣服,却仍然没有完整的身体自主权。职场中,女仆、清洁工、厨师这些岗位,大多由低种姓女性承担。衣服穿上了,姿态依旧低着。

很多人想象,“乳房税”只是过去式,结果发现现在的羞辱只是披了现代词汇的外衣。在一些社交平台,低种姓女性上传视频被质疑“装高种姓”;在婚姻市场上,她们连择偶都要看种姓优劣。外在平等已立,内在阶层未崩。

印度的一些社会观察机构在调查中发现,仍有不少人认为女性穿着应由社会定义。一位被采访的村干部说,“不是不能穿,是看她配不配穿得那么多。”这句听起来像玩笑的话,几乎复刻当年乳房税的逻辑。不是不让你穿,是要你先证明自己够格。

问题不只在衣服。在性别、种姓、宗教交错的位置上,低种姓女性成了最弱的节点。很多她们今天面临的暴力,其根源依旧是那个老制度留下的文化残骸。曾经公开量胸收税,如今变成偷窥、羞辱、性别暴力;形式变了,本质没换。

在大城市里,情况看起来好一点。她们可以做工人、做清洁、做服务员,衣着整齐,不再被当街羞辱。可夜班回家的路上,她们的安全始终悬着。有人说这是社会问题,不再是种姓问题。但事实是,每一次出事后,媒体都会加上一句:“某低种姓女子遇害”。

身份从未真正解锁过。

也有些年轻一代试图反击。她们读书、求职、讲出过去,试图用“历史事实”唤醒更多人。但一部分人根本不愿承认曾有乳房税的存在。有人说那只是民间传说,有人干脆说是反印度宣传。有纪录片被下架,有展览被取缔,有作家在书中提到相关内容后被起诉“传播虚假信息”。

真相之路始终艰难。即使那些胸部曾被用来定价的女人已经过世,她们的后代依然在为这段历史买单。不是金钱的债,是羞耻的债。

这种羞耻不是她们造成的,却让她们活得更难。她们不是选择沉默,而是无法大声。在村里一旦多说一句,就会被记在心里;下次路过井边时,没人再跟她打招呼。

她们穿衣了,却还在社会的注视中裸奔。

这个制度已经消失了,纸面上没人敢再提出“乳房税”,但那套逻辑,那种结构,那股压迫感,换了样子,还在运行。不再收钱,不再量胸,不再强制袒露,却仍然在用眼神、语言、阶层固化的方式告诉她们:你要知道自己是谁。

有些人问,“不就穿个衣服吗,至于这么激动?”这不是布的问题,这是尊严的事。在布料的背后,是是否配拥有自由的判决权。而这份自由,在那个时代,曾被清清楚楚地贴上了价格标签。

乳房税的荒谬不是孤立的笑话,它是整套文化系统下的制度逻辑。那份逻辑没被彻底摧毁,它只换了方式,藏在了别的地方继续运行。那份压迫不再喊出口号,而是在无声处形成习惯。

直到有一天,那些曾被要求脱衣的人,开始用笔、镜头、法律、知识去逼问世界:我究竟配不配站着活着,穿着活着。真正的翻篇,是等到这问题不再需要回答。