从籍籍无名的贵州小酒坊到家喻户晓的“国酒”,茅台是怎么成为社交硬通货的?

意外获奖,茅台开启成名之路

1915年为了庆祝巴拿马运河开凿通航,在美国旧金山举办了首届巴拿马万国博览会,30多个国家参与了此次盛会。

△1915年巴拿马博览会盛况

当时的中国政府为了参加此次博览会,积极动员国内各行业参与展览。贵州省以“贵州公署茅台造酒公司”的名义,推荐了荣和烧坊和成义烧坊的茅台酒样酒参展。

但是由于当时我国在国际上的地位比较低下,以农产品为主力的中国展品,在博览会上并没有多大的吸引力,加之送去参展的茅台酒外包装又相对朴素,在展品云集的万国博览会上毫不起眼,甚至被摆放在参观人数较少的农林馆。

因为贵州的茅台酒之前有在南洋劝业会获奖的历史,被寄予了很大的期待。参会的代表团在经过事务局局长陈琪的同意后,建议将茅台酒运输到人气比较旺的食品加工馆中陈列。

但是在搬运的过程中,工作人员不小心把一瓶茅台酒摔碎了,四溢的酒香引来了大批观众和评委的注意。最终,茅台也因为这一摔在此次万国博览会上意外获得金奖。

但当时的金奖含金量远没有现在高,只是个三等奖。到了现代,由于信息的不同步,茅台在博览会上获金奖的事情随着宣传被更多人知晓,很多人都以为茅台获得的是第一名,阴差阳错之下茅台的名气也在一次次的营销中越来越大。

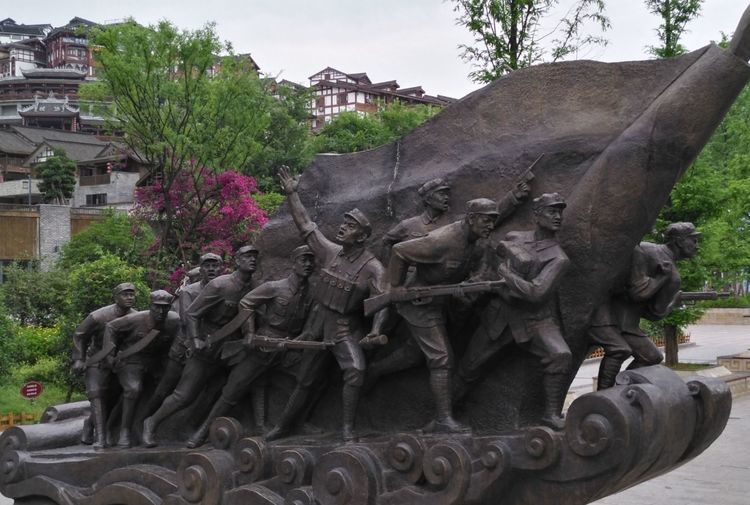

四渡赤水,茅台与政治结缘

在红军四渡赤水的时候,由于长途跋涉、激战连连,红军战士们疲惫不堪、浑身是伤,当时大家穿的都是草鞋,很快不少战士脚上就磨出了水泡。

当时红军药品比较紧缺,很多伤病员伤口因为没有药品发生溃烂,酒精度比较高的茅台酒拿出来给战士们消毒用,很好地解决了红军医药紧缺的难题。

当时红军的指战员还向老乡买来茅台酒,会喝酒的组织品尝,不会喝的装在水壶里,行军中用来擦腿搓脚,舒筋活血。后来的事实也证明:用茅台擦脚的确有神奇的效果,不仅能够迅速恢复战士们行路的疲劳,还能够缓解不适。

也是在这次红军四渡赤水的过程中,茅台酒成为了中国革命事业的见证者,正式与政治结缘,茅台镇也因此被赋予了红色革命文化小镇的新身份。

总理力荐,成就茅台国酒地位

要说茅台是怎么成为国酒的,那势必离不开周总理的大力支持。在1949年刚建国的时候,茅台酒还没那么大名气,当时的茅台酒生产凋敝,仅有三家酒坊。

真正让茅台“鱼跃龙门”,走上国酒宝座的,是周总理。周总理对茅台可谓是情有独钟,他本人对品酒很有研究,又多次在公开场合夸奖茅台,正是在他的力荐下茅台才能走上“国酒”的宝座。

新中国成立后不久,国家便举行了一次白酒大会,茅台、汾酒、西凤酒和泸州老窖共同当选为“四大名酒”,但周总理却独爱茅台,在会见外宾或者举行国宴的时候都会用茅台来招待客人,并称茅台为“中国最好的酒”。

上世纪50年代末期,我国的粮食减产,为了保证充足的粮食供应,各大以粮食为酿造原料的酒厂开始尝试用各种方式提高原料的出酒率,出酒率高了,酒的品质却出现了问题,茅台也因此受到影响。

甚至在第二次评酒会上,茅台直接跌出了四大名酒的排名。周总理知道这个情况后,当即要求把茅台的质量提上来。

周总理对茅台酒生产的气候条件、地理环境、土壤和水质十分关心,并作出指示:“为确保茅台酒的质量,维护国家民族的荣誉,茅台河上游数十公里,不准建化工厂、不准污染茅台酒河水”。在这样的大力推荐下,茅台酒后来更是被捧上“国酒”宝座,成为政务和商务宴请的御用酒水。

长期以来,茅台在对外宣传时都以“国酒茅台”作为宣传旗号,后来更是直接把国酒茅台印在了瓶身上,凭借宣传“国酒茅台”,进一步提高了茅台的品牌知名度。可以说,“国酒”一词给茅台带来的强大舆论热度和巨额利益,足以秒杀任何营销方式,也让国内外各大知名品牌望尘莫及。

现如今,因为广告法的原因,茅台虽然不能再继续沿用“国酒”一词,但经过多年的营销和宣传,茅台的国酒形象早已深入人心,茅台也因此变成了社交硬通货。