前几天,我看到了一个非常痛心的新闻。

贵州毕节的11岁女孩,因为购买文具时,被店家怀疑拿了文具没有付款,店家没有经过小女孩的同意就翻了女孩的书包,并扣下了女孩的作业本和笔袋。

因为店里还有顾客,没有立刻处理小女孩的事情,女孩看店家久久不来,就自己离开了。

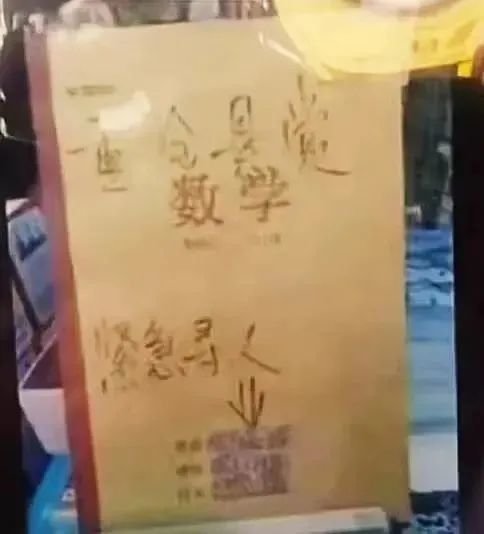

而店家在女孩离开后,把带有女孩信息的作业本张贴在了店门口,并写上重金悬赏,紧急寻人等字眼。

因为文具店就在学校门口,人来人往的都是学生,很快女孩的同学都知道了这件事,认为女孩是小偷,并开始孤立冷落女孩,女孩的班主任也将这件事电话告知了家长。

可惜的是女孩的父亲回到家发现女孩已经睡下,就没有再提这件事。

第二天一早,本该去上学的女孩,一个人乘坐电梯,来到了顶楼从三十多高的地方一跃而下,生命最终定格在了11岁。

来源:毕节市七星关区人民政府

而最开始,被怀疑偷的那支笔,仅仅价值3.6元。

一条鲜活的生命就此和3.6元划上了等号,这是何等的心痛和悲哀。

悲剧已经发生,C妈无意要指责谁。

但这几天每每想起这件事,内心都非常揪得慌,本来这是一场可以避免的悲剧,从9号被冤枉,到11号早晨跳楼,整整3天,没有任何一个人发现这个女孩的异常,也没有谁真正地去做什么帮助她。

她是怀着怎样孤立无援地绝望和被冤枉后的委屈、悲愤,毅然决然地跳下去?

更不知道,在跳下去的那一瞬间,她有没有后悔,又疼不疼?

现在CC8岁了,也是差不多的年纪,我知道这个年纪的孩子自尊心强、在意别人的看法,内心极度敏感。

想想每一个孩子,未来(也或许现在正在)都会遭遇类似的事情,他可能被误会、被中伤、被孤立……

作为父母,我们无法控制孩子遇见什么样的人,我们只能优先考虑,我们如何做,才能避免孩子遭遇困难时做出极端行为呢?

我想,至少这两件事,一定不能再拖了。

01

保持孩子和你的分享欲

悲痛愤怒过后,我第一反应是:整整3天啊,孩子受了这么大委屈,为什么没主动和父母说这件事呢?

我自我代入了一下,CC如果遇到这种事,她从文具店回到家的第一瞬间,应该就会抱着我大哭,说自己如何如何被冤枉了、说店老板如何如何以大欺小、说当时自己如何如何生气或是害怕。

而很多孩子,遇到困难不选择第一时间告诉父母,我想大概是这两种原因:

▍01 不想

每一个孩子小时候和父母都是无话不说的,像个小麻雀一样围在父母身边,唧唧喳喳说个不听。

路上看见了什么,幼儿园和谁做了什么游戏,吃了什么好吃的东西......

但,为什么长大后却越来越和父母没话说了呢?

我想,大概是每一次表达自己的想法,最后换来的,都是莫名被否定吧:

“这有什么用?有这时间不如多看会书”

“别在乎别人说什么,把心思放在学习上”

大概是每一次渴望被关注,最后换来的都是敷衍、忽视甚至是指责吧:

“等一会再说不行吗?就你的事儿重要吗?没看见我在忙吗”

“为什么人家只说你,不说别人”

大概是每一次渴望被安慰,最后换来的,都是无休止的唠叨或挂在嘴边的大道理:

“摔下来了?我早就跟你说别登梯上高,早就跟你说走路要看着前边的,不要总是左顾右盼,早就跟你……”

后来,为了避免不被理解、被伤害,或是为了避免和父母产生观念上的冲突,孩子开始选择性的和父母分享,报喜不报忧,直至慢慢的喜忧都不报,最后无话可说。

▍02 不敢

如果孩子没有一种笃定到骨子里的认知——父母永远是我的底气,那么很多事情,他是不敢跟父母讲的。

知乎有一条点赞数特别高的回复:

小时候摔伤不敢和父母说,钱丢了不敢说,被人欺负了不敢说,想要什么更不敢跟父母说。

因为说了不仅得不到安慰,反而会受到加倍的责骂。

一个经常因为鸡毛蒜皮的小事承受批评、责备甚至是惩罚的孩子,会渐渐对父母失望,失去安全感,觉得自己还不如父母的面子、一个被子、一块玻璃,甚至是一根3.6元的笔重要。

他们宁愿选择结束生命,也不愿向父母求助,谁又能理解他们心里有多苦?

比遭遇不幸更可悲的是,孩子不敢将自己遭遇的困境告诉父母,没有求救的渠道。

比外界的冤枉、苛难更难受的是,还要面临被亲人责难的恐惧。

来源:Pexels

所以,我们总抱怨孩子不和我们说,可事实上孩子曾经不止一次开过口,是我们一次次用错误的沟通方式堵住了孩子的嘴,也堵住了孩子求救的最后通道。

02

适时地进行自杀教育

说实话,近几年,孩子自杀的新闻屡见不鲜。

但无论学校还是家庭,死亡教育在中国都是非常缺乏的。

在中国,关于死亡,很多人是不愿意提的,甚至成人之间的交流都是如此,更不要说和孩子。

南方都市报的一项调查数据显示:在接受调查的300名家长中,仅有13.6%的人会认真回答孩子提出的关于死亡问题,而超过60%的家长选择避而不答。

白岩松在圆桌会上说:“中国人讨论死亡的时候简直就是小学生,因为中国从来没有真正的死亡教育。”

就像之前人们谈性色变,觉得性是羞耻一样,死亡则代表不吉利、是忌讳,所以不能随便说。

但孩子的好奇心是强的,越是未知的、神秘的、不知后果的事,他们越愿意“以身试法”。

很多孩子自我探索的认知本身就是错误的:

自杀是解脱,可以解决所有烦恼;

人死了还有可能活过来;

跳楼不一定会死等等。

与其让孩子在探索中被动“认识”死亡,甚至在孩子出事后沉浸在悲痛中,不如在他们还小的时候就进行死亡教育。

关于这件事,我还和CC进行了这几个问题的讨论。

我给CC讲了有关这件事的报道。

CC:她为什么要自杀呢?就因为一个笔吗?

我说:是也不是,其实更是因为被冤枉吧,同学们也在学校孤立她。

CC:那笔是她偷的吗?

我:应该不是,她一起去的同伴说,她给过钱了,但别人不信。

CC:那她为什么不告诉她的爸爸妈妈,让爸爸妈妈帮她找文具店的老板,查监控,既然没偷就是没偷,管别人信不信。

我:有句谚语,当真相还在穿鞋的时候,谣言就已走遍了半个世界。

很多时候大家只是需要一个话题去传播、去社交、去发泄,这时候,真相对人们来说就不重要。

她可能说了,但同学们不信,孤立她、不跟她玩,她很难过,又不知道怎样才能证明自己,所以选择了自杀。

用自杀自证的清白真相,却不是旁人真正想看的。

CC:那自杀会很疼吗?

我:嗯,会疼。

跳楼在往下跳的一瞬间就很难受了,那是一种自由落体,最直接的感受就是失重,没着没落的。

妈妈之前在欢乐谷坐过“跳楼机”,真的很害怕、很恐怖,那一瞬间就足以让人后悔,然而一旦真的跳了,就没有反悔的余地,摔下去的那一刻更是惨痛无比,比你打过的最痛的针,摔过的最痛的跟头都疼。

如果没死成,大部分也会脑部受损或腿脚骨折,为了保留生命,很有可能被截肢等等。

CC:那既然自杀很疼,很难受,为什么别人还自杀呢?

我:他们可能不知道自杀很疼,也不知道自杀带来的严重后果。更重要的是,有人会把自杀当做一种解决问题的方式。

接下来,我问了CC几个问题:

1、你觉得自杀能解决问题吗?

CC:我觉得不能,死了问题也还在呀,不知道的人还以为东西是你偷的。

我:是的,人死了最伤心的全是身边最关心TA的人,比如爸爸妈妈,爷爷奶奶/姥姥姥爷,大家会因为失去孩子绝望,会因为没照顾好孩子内疚,这种伤痛会让亲人痛苦一辈子。

而别人,尤其是那些冤枉你的人、造谣你的人、孤立你的人,过不了几天,就彻底把你忘了。

这就是亲者痛、仇者快。

2、如果你被店老板冤枉了会怎么办?

CC:我肯定大声跟别人说,我没偷。不信你自己查监控,然后回家告诉你跟爸爸,帮我找那家店去,凭什么误会我!

(是的,CC无论发生什么事,都会第一时间告诉我们。不管是需要帮助还是纯粹发泄情绪。只要CC想说,我们从来都会耐心倾听)

3、如果你没偷,也说了自己没偷,但同学不相信,还是被孤立怎么办?

那我找老师,找你跟爸爸,让店家当同学面解释我才不是小偷,你们总会帮我的。

再说了,不分青红皂白说别人坏话,动不动就孤立别人的人,我还不想跟他们玩呢。

(让孩子知道若是自己解决不了,一定要求助大人,最起码父母会帮他解决的)

4、如果你没被冤枉呢?确实“因为太想要”,偷了。

CC:那我就还回去,跟老板道歉。

我:如果这事儿也被同学和老师都知道了,大家都嘲笑你、没人想跟你当朋友了、老师也不喜欢你了,你怎么办?

CC:我……我…… (显然,她是没有这方面的抗压储备的)

我:就算你真的偷了,也没关系的。谁小时候都会做错事,但是每个做错事的孩子,都有改正的机会。

走歪路不可怕,你有100种方法走回到正路上来,哪一种都比结束生命这条“死路”更容易、且有意义。

如果你自己一时想不到好方法,爸爸妈妈会一起帮你想,你永远可以相信我们,我们会一直帮助你,直到你回到正轨。

CC:那别人都笑话我,也都笑话你有一个小偷的女儿怎么办?我怎么上学?怎么出门?(你瞧,父母眼里多小的事儿,在孩子眼里都是天塌的大事儿)

我:我们可以通过做好事改变别人的印象,如果你改好了,他们就是坚决不改,我们也可以换个环境重新开始啊?

总之,我们总会有办法,重新开心的生活起来~

“爸爸妈妈非常非常爱你”、“你永远值得被爱”这两点,从来不会有半分改变。

人的生命是这个世界上最宝贵的。

没有任何事是值得你用生命去换的,很多事,也许现在看起来很绝望,但熬一熬真的就过去了。

来源:Pexels

最后,我想说请不要高估孩子的承受能力,也不要质疑一个孩子维护自身尊严的决心。

如果有一天,你发现有一个孩子犯了错,请不要把ta逼上绝路。请对ta多一些包容,多一些理解,给孩子改正的机会。

就像CC听完后,一直重复的一句话,“就3块6,老板至于做到这样吗?还是根本没查清的情况下。”是啊,至于吗?