上篇我们提到 ,德军在1915年3月于纽波特地区首次对法军使用装填有二溴二甲苯的T型化学炮弹,不过早期的二溴二甲苯炮弹自身还存在一些技术问题,所以这场化学炮击没有取得什么效果,法军自然也没有给予重视。但到了1915年4月22日,德军在伊普尔发动的毒气攻势中一口气推进了超过四公里,仅是俘虏的敌军士兵就有5000人之多。

如此严重的攻击行为让法军终于意识到了德军化学武器的威胁性。1915年4月23日,法国战争部长命令巴黎市政实验室的主任安德烈·克林(Andre Kling)博士全权负责调查德军在进攻中使用的化学制剂。这无疑是个正确的决定,因为在后来的战事中正是克林博士这位优秀的化学专家带领自己的团队冒着生命危险准确的检测出德国人使用的各类化学物质。

1915年6月,德国陆军引入了装填有新式催泪/窒息性物质的化学弹药。根据克林博士领导的化学部门的调查,发现溴是德军在当月新持有的化学制剂中的的第一个,被装填到了手榴弹和迫击炮弹中。该物质是著名的卤族化合物的一员,生产工作由拜耳化学公司负责,是继氯气和氯甲酸氯甲酯后德军使用的第三款窒息性毒剂,在标准气压和温度下为带有刺激性臭味的红棕色液体,挥发后会生成高浓度的红棕色毒气,对人类的眼球和皮肤有强烈的刺激效果。人体若吸入少量溴毒气会引发咳嗽、胸闷、粘膜分泌物增加,并有头痛、头晕、全身不适等症状;但如果接触浓度过高,则会出现皮肤灼伤、流泪、怕光、剧咳、嘶哑、声门水肿甚至是窒息症状。溴的优势有两点,一是成本低廉,可以在化工厂快速的大规模量产;二是密度大,具有停滞在地下凹陷处的特性。

装填有溴的德军迫击炮弹是专门由9厘米轻型堑壕迫击炮发射的,这是毛瑟公司在1914年11月为弥补德国步兵迫击炮数量严重不足的问题开发的简易武器,全炮只由一根钢制的发射管和一个可折叠的简易发射架组成,采用引信火药击发炮弹(可以联想一下没良心炮),最大射程为270米。而装填有溴的9厘米迫击炮弹呈圆柱形,直径91.3毫米,长度390毫米,外壳由1.1毫米厚的铁板打造而成,其内部容纳了两个装填有化学液体的玻璃瓶,因为溴直触钢铁导致后者被腐蚀。

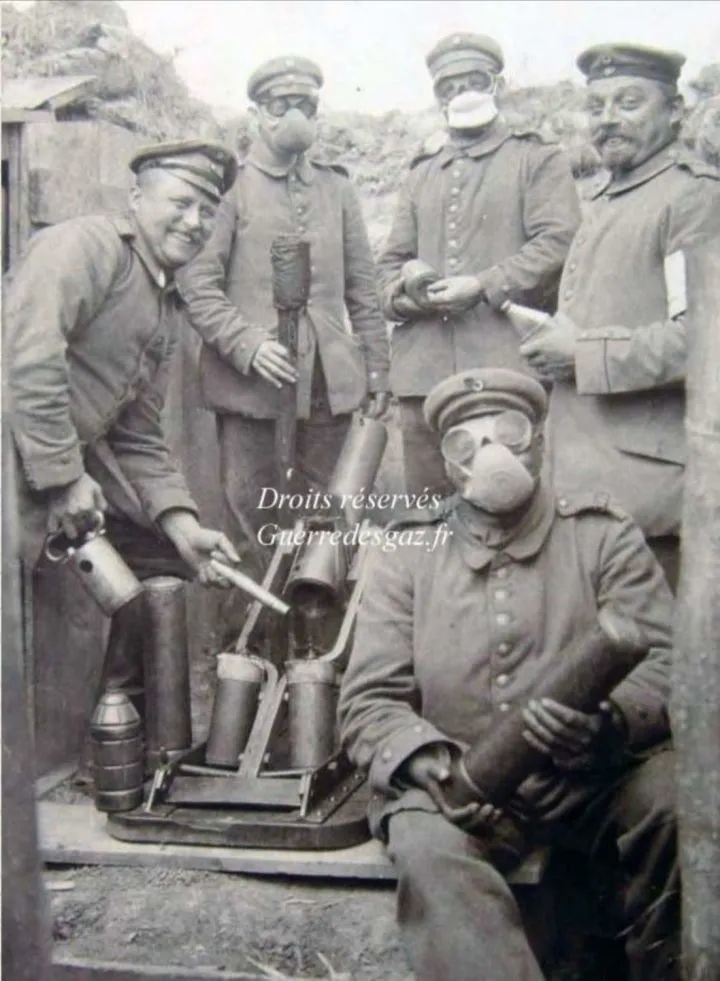

图1:德军堑壕炮兵与9厘米轻型迫击炮的合影,右边带面罩的士兵就拿着一枚毒气射弹

图1:德军堑壕炮兵与9厘米轻型迫击炮的合影,右边带面罩的士兵就拿着一枚毒气射弹

图2:溴药剂迫击炮弹的结构剖视图

该型炮弹被法国人称作Projectile Chimique à double bouteille(带双瓶的化学弹丸),其下端由一个较大的木塞封闭,左右两侧依靠2个螺丝固定,木塞中间也钉上了一个螺丝,这根螺丝穿过一个中心通道,那里装填了20克黑火药,与引线连接。下端玻璃瓶为70毫米高度,上面则是一个更大的87毫米高度的玻璃瓶,两个瓶子周围都塞了一圈金刚砂,以防止它们来回晃动而提前破碎。两个玻璃瓶都可以容纳2升液态溴,当引信燃烧完毕时,火苗就会点燃黑火药,黑火药爆炸会扯开下端的木塞并让两个玻璃瓶从这里甩出,玻璃瓶落地破裂后,4升液态溴就会漏出与空气结合生成红棕色的刺激性毒气。

图3:该型炮弹的3D结构图

不过德军也会将其中一个玻璃瓶中的药剂替换成溴乙酸乙酯来加强液态溴的效能。溴乙酸乙酯是拜耳公司以溴为基础合成的衍生制剂,化学分子式C4 H7 Br O2,常态下是一种可溶于苯和丙酮中的无色液体。该物质与空气接触后会生成不透明毒气,在浓度达到3毫克/立方米时便会对人类的眼球、呼吸道和皮肤产生强烈的刺激效果,若浓度达到2500毫克/立方米便会引发肺水肿导致的窒息,使受害者在短短几分钟内丧命。最恐怖的是,溴乙酸乙酯不能被法军的C2型防毒面具中和。

1915年6月底,德国人对法军展开了一系列大规模的化学攻击,全部只用毒气炮弹来实施。在此之前,这些炮弹仅作为氯气波的辅助力量来加强前者对敌方阵地某些点的侵蚀作用,或者在步兵攻击期间,在条件有利的情况下偶尔用于孤立敌方的工事。不过随着二溴二甲苯、溴化物、氯甲酸氯甲酯等化学制剂的服役,德国人开发了新的化学炮弹发射方式,以适应不同类型的目标。例如,具有持久效果的物质(主要是二溴二甲苯,即T药剂)被用来隔离或瘫痪敌军的重要目标:指挥所、交通运输枢纽、机枪点、炮兵阵地......德军炮兵需要在第一时间进行大密度的持续射击,力求在短时间内打出大量的T型炮弹,然后是定期的短促射击,这种做法是为了尽可能多的向敌军阵地散播化学制剂,让停滞在那里的毒气浓度高于在空气中散失的浓度。与之相反的是,挥发性高、效果转瞬即逝的物质(氯甲酸氯甲酯,即K药剂)被用于直接向敌军堑壕实施轰炸,利用窒息效能迅速将法军士兵从这里驱逐出去。

第一次这种类型的进攻发生在1915年6月20日,当天德军在位于格鲁里 (Grurie) 的树林中的阿尔贡 (Argonne) 地区发起了全面攻势。德军榴弹炮兵发射了20000—25000枚T型化学炮弹,封锁了法军阵地第一线和第二线之间宽1800米,纵深150 米的区域(德军化学炮弹袭击地带的中心与比纳维尔的Vienne-le-Chateau和Servon两条道路的交汇点重合)。这些炮弹使得德军在不到2公里的前方散播了60至90吨的催泪物质。而德军堑壕炮兵也没闲着,他们直接向几百米外的法国人壕沟发射了窒息性的溴药剂迫击炮弹和K药剂迫击炮弹。法军步兵察觉到了这些袭击他们的白色毒气,于是立即带上了自己的防毒面具,但这些面具没有给法军士兵们提供有效的保护。受到污染的的地区变得极其难以生存,这迫使大量的法军撤离他们的阵地。德军的行动取得了一定的成功,轻而易举的占领了一块宽0.5公里,纵深0.3公里的区域。化学炮弹造成的死亡人数不得而知,但当天仅仅是被德军俘虏的法国士兵就高达2400人。

克林博士在3天后赶到这里进行调查,但在这个区域停留仍然几乎是不可能的,因为德军化学炮弹生成的毒气还是没有散完。克林博士发现火炮榴弹中使用的物质是苄基溴和二溴二甲苯的混合物,而溴也被使用,装在迫击炮弹使用的小瓶中。这些不同的物质是危险的催泪性或窒息性制剂,对眼粘膜有很强的刺激性。法国部队特别害怕它们的影响,因为当时没有可靠的保护手段,而且在污染的大气中逗留极其痛苦。

苄基溴,也称溴化苄,化学分子式C7 H7 Br,是汉斯.塔彭博士开发的一种溴化物衍生制剂,因此也同样被德军命名为T Stoff(T药剂)。该物质常态下为无色的、带有芳香味的液体,挥发后会产生具有强烈的催泪作用和令人不舒服的刺鼻味道的气体,会对呼吸道产生刺激作用,同时,伤害皮肤并引发皮炎和荨麻疹,吸入浓度高的溴化苄蒸气甚至可以引致暂时胸部紧束、支气管炎和肺水肿。与二溴二甲苯相比,苄基溴具有更强的挥发性,但仍可以滞留数小时之久,而且在寒冷天气下表现更好。15厘米榴弹炮使用的Gr.12型炮弹被用来装填苄基溴和二溴二甲苯混合制剂,这种新式的T型炮弹全重43.5千克,使用1.5千克的托利特炸药,内部可以容纳2.3升制剂。

图4:装填苄基溴的T型炮弹结构剖视图

6月20日的胜利让德军迅速增加了对整个阿尔贡前线的化学炮弹攻击,并取得了许多局部成功。1915年6月30日,德军在阿尔贡的攻势开始蔓延,德皇的军队尝试使用化学炮弹取得新的突破,许多法国阵地很快变得站不住脚,淹没在厚厚的毒气中。第二天,即7月1日 ,哈拉泽村(Harazée)直接被毒气笼罩,法国守军被迫撤离了这里,结果这天法军又有3000人被德军俘虏。德军针对阿尔贡的攻势直到7月13日才暂时消停下来,不过当天布拉瓦德拉查拉德森林(Bois de la Chalade)也遭到了化学轰炸。克林博士在7月5日的会议上报告了他刚刚在前线取得的发现:(德国人)使用了苄基溴、溴丙酮和其它尚未确定的非常活跃的物质。他报告说,前线人员缺乏保护,他们陷入这些新物质的有毒烟雾中,窒息而死,并因催泪气体的作用而完全失明。

1915年7月14日,被前一天的突然袭击打乱阵脚的法军在没有任何提前准备的情况下仓促向哈拉泽村发动反攻,结果他们在德军化学炮弹的轰炸下溃不成军。7月16日,德军堑壕炮兵再次使用了装有氯甲酸氯甲酯(K药剂)的17厘米迫击炮弹,德军未能在此次攻击中夺取法军阵地,但据称他们再次抓捕了至少1000名俘虏。而正是这次袭击让克林博士得以通过现场取样确定了K药剂就是此前尚未确定的窒息性活跃物质,并将其命名为“拜拉特”(Palite)。

1915年7月底,拜耳公司合成的溴丙酮也被德军列装并命名为“B药剂”(B Stoff)。这种物质的化学分子式为C3 H5 Br O,常态下是无色透明液体,与空气接触后会生成棕色毒气,若与人体接触不仅会导致上呼吸道刺激性疼痛,还会引发皮炎、荨麻疹和水泡。这种化学制剂也被德军装填在9厘米迫击炮弹中,该类炮弹重3.5千克,高度280毫米,外壳由1.5毫米厚度的铁板制成,使用连接引线的15克黑火药作为起爆装药。炮弹内部是一个铅制罐体,里面容纳了1.5升溴丙酮。

图5:B药剂迫击炮弹结构图

1915年8月,德军又装备了被称作Bn药剂/Bn Stoff的甲基乙基甲酮 。该物质的化学分子式为Br CH2 CO Et,它的作用比溴丙酮还要强,而且和后者一样,在使用时也无法被法军防毒面具抵御。德军将Bn药剂和二溴化合物混合装载到克虏伯SFH.13重型榴弹炮使用的15厘米Gr.12型榴弹中,这种射弹被称作K1炮弹(法语:Obus K1),全重43.5千克,弹壳厚度19.5毫米,化学制剂容量2.3升。不久后,被称作K药剂的氯甲酸氯甲酯也被填充到这种炮弹中,德军称之为K2炮弹,尺寸大小与K1炮弹一致。

值得一提的是,17厘米中型堑壕迫击炮使用的射弹也被用来装填Bn药剂。这种炮弹最大射程可达1000米,全重42千克,内部是一个直径170毫米、容量11.5升的铅缸。

图6:K1炮弹(左)与K2炮弹(右)的结构剖视图

图7:使用Bn药剂的17厘米迫击炮弹结构图

不久后,被命名为C药剂/C Stoff的三氧化硫和氯磺酸的混合制剂也被德军采用。C药剂可以产生不透明的、略微令人窒息的刺激性烟雾。与皮肤接触时,会造成严重且疼痛的灼伤。该制剂在浓度达到5毫克/立方米时就会非常强烈的刺激眼睛,而在密闭环境中其毒性更是不容忽视,3000毫克/立方米的浓度就会引发窒息(化学性肺炎+肺水肿)。不过C药剂仅被德军装入手榴弹中当做步兵的烟雾弹和进攻型催泪弹,并没有什么值得称道的战绩。

事实上,整个1915年德军使用的化学炮弹主要是依靠榴弹炮发射的15厘米口径炮弹,而迫击炮毒气弹仅是前者的补充力量。与传统的钢瓶释放毒气的方式相比,化学炮弹能使用更多类型的有毒制剂,而且对环境的依赖也更小。不过化学炮弹还是在以下条件中才能达成最好的杀伤效果:

一、天气平静,风速不超过2米/秒。轰炸带来的有毒物质的数量必须大于在空气中所流失的数量,而这一点是重中之重。因此,攻击通常针对林区目标或是其它不易受到风影响的场所。

二、温度也是一大重要因素。在冬季,当气温低于0℃时,只能依靠高挥发性的K1药剂和K2药剂实施攻击,尽可能快的形成毒气云。相反,在炎热天气中,优先使用低挥发性的T药剂封锁敌军防区。

T型炮弹使用的的低挥发性物质可以在攻击区域停滞数小时,其目的在于设置毒气障碍让敌军无法通过。在第一线后方,T药剂气体会形成一道弹幕,阻止敌人的预备队进入或是敌人的守军撤离,也可以利用这些弹幕驱逐敌人的炮兵观察员,瘫痪普通炮弹无法威胁到的敌军炮兵阵地。气体弹幕还可以把敌人守军和他们的指挥所隔绝开来,并将这些指挥所包围在一个入侵区内。一旦刺激性毒气弹幕形成,那么后续即使是减轻了轰炸密度也足够维持浓度。

K药剂的持续时间就相对要短许多,德军主要依靠它的窒息特性将敌军驱逐出一些需要快速占领的区域。所以德军榴弹炮和中型迫击炮往往会使用K药剂炮弹对准敌军的一线阵地实施猛烈的短时间轰炸。而K药剂炮弹的射程可达5-9公里(榴弹炮),因此这时期的协约国军队前线很容易遭到化学炮弹的打击。

1915年8月31日,德军在孚日地区发动了化学攻击。当天中午12:00到下午18:00,位于Linge的法军阵地遭到了大量毒气炮弹的轰炸,毒气云硬是过了48小时都还在覆盖这里。受害法军双眼流泪不止,并出现了头痛和呕吐症状。这场攻击最终以德军夺取了一些阵地告终。

1915年9月8日,阿尔贡地区的哈拉泽(La Harazée)再次遭到德军的毒气袭击。当天上午7:00-11:00,哈拉泽地区位于拉夏拉德和维埃纳城堡之间的法军防线被德军化学炮弹轰炸了四个小时,法国人的前沿战壕和预备队阵地全都是催泪和窒息性毒气,随后德军第19步兵营和第131步兵营发起了进攻。这次行动有1800-2000名法军被俘。

1915年9月21日,德军使用装填了Bn药剂的K1炮弹轰炸了位于香槟地区的博塞茹尔农场(Beauséjour),此次袭击又导致30名法军被俘。

1915年10月19日早晨7:05,德军在庞佩尔伍德(Bois de la Pompelle)到兰斯东南部约10公里的普罗斯内斯地区(Prosnes)实施了氯气攻击,影响了法国第4和第5军的阵地。德军连续释放了3次氯气波浪,每次相隔 20 分钟,从距离法军约 200 米的地方释出。

法国医学化学家弗兰丁和巴黎市政实验室主任克林博士在当天就被派遣到这里,负责调查化学战设备提供的保护手段的有效性。但当天德军不止使用了氯气,因为法军前线还遭到了装填有K药剂和Bn药剂的17厘米中型迫击炮弹的攻击。不得不呆在堑壕里承受这些射弹轰炸的法国官兵受到了严重伤害,这些物质的毒性甚至在局部地区被证明比氯气更大。与此同时,法军撤退的战壕、道路、炮台阵地也遭到了T型催泪炮弹的攻击。第一波化学炮弹轰炸的持续时间为3到4小时,由于当天的雾太大,法军士兵们闻到了毒气,却没有看到它们的影子。结果很多法国人就在这种情况下中毒丧失战斗能力,他们的刺刀甚至因为毒气的侵蚀变了色。

图8:德军使用的氯气释放瓶

法军的官方报告称防毒面具的保护还是取得了效果,但我个人觉得这个报告内容和放屁没啥区别,因为仅仅是被送到后方医院的中毒法军就超过了4000人,这在当时可是比一整个步兵团的兵力还要高出一些。克林博士则在自己的报告中指出:“总的来说,那些遭到了窒息性气体攻击的人受到了非常严重的影响。司令部认为这些物质(指德军化学炮弹的制剂)的有毒危害与氯漂浮物一样,但更加的局部化且更加顽固。这些物质的受害者在类似氯气中毒的情况下发生了死亡事件”。当天德军化学炮弹对法军局部阵地的轰炸大大加强了氯气波浪的攻击效果,这些炮击经常导致法军出现伤亡,而对死者的解剖发现他们的肺中有溴的存在,这表明他们生前遭受了溴丙酮(B药剂)和甲基乙基甲酮(Bn药剂)的侵蚀。

当天法国第4步兵军统计出180人死亡和3500人中毒撤离,第5步兵军统计出80人死亡和800人中毒撤离。此次袭击的损失非常严重,4300名被撤离的法军中有4%在第二天中毒而死,而这个比例很快就飙升到了18%。克林博士和弗兰丁医生都在报告在指出如果能够正确的使用防毒面具,基本不可能出现如此严重的伤亡。法军诚然存在不随身携带防毒面具(这导致60-70人死亡)、购买百货公司华而不实的面罩、私自摘下防毒面具换气的问题,但此时法军依然大量装备有无效的P2面具,这玩意就算100%正确佩戴也挡不住德军的毒气。

图9:中毒死亡的法军

P2面具是法军为应对德军的催泪毒气研发的设备,本名是唐蓬P型防毒面具(Tampon polyvalente,即“多功能棉条”)。这玩意采用蓖麻油和蓖麻油酸钠的混合物作为过滤材料,理论上可以同时抵御氯气、溴和催泪毒气。为了在口鼻部位形成严格密封,该防毒面具采用了一种嵌入薄钢片的衬垫,这种衬垫在护目镜上也是必不可少的。随着光气的威胁逐渐增大,法军从1915年8月中旬开始在该型面具的衬垫上浸渍对氨基苯磺酸钠,而这就是P2面具的由来。但是P2面具根本不具备对光气或氯甲酸氯甲酯的防护效果,这是法军在1915年10月19日死伤惨重的一大原因。

10月20日,也就是德军发起毒气攻击的第二天,克林博士再次赶往前线进行调查,但当他沿交通壕走到著名的朋百尔防御工事(Fort de la Pompelle)正前方时突遇了德军毒气钢瓶和化学炮弹的攻击。由于情急之下没法使用气体采样设备,为了识别毒气的种类,克林只能故意吸入一些,但他只发现了氯气(毕竟光气无色无味)。克林博士亲身体会到在实战中调整P2型防毒面具是多么艰难,而且它的防御效果也非常糟糕。这天法军又有490人中毒死亡。毒气攻击共持续了半个小时,此后伴随着间隔发射的烟雾弹,德军步兵发起了突击。他们占领了一些由法军地方部队据守的战壕,后者在极度恐慌之下放弃了阵地;但当德军步兵发现这些战壕仍然充斥着毒气之后,也不得不选择撤退。

1915年11月19日,化学家们的报告被交给位于巴黎的保护委员会。在克林博士的坚持下,保护委员会进行了一项实验以检测法军使用的防毒面具对德军化学制剂的抵御效果。实验由勒博教授和他的助手担任志愿者,他们带着P2面具把自己关在封闭房间中,而房间中充斥着有毒气体。实验结果令所有人都感到忧虑,P2面具在浓度为0.25克/立方米的氯甲酸氯甲酯气体中只能维持10分钟的有效时间,在相同浓度的C药剂气体甚至只能维持3分钟,而在浓度只有0.025克/立方米的Bn药剂气体中甚至没坚持到1分钟。保护委员会意识到P2面具对这些气体的中和作用只停留在佩戴者嘴部前方的面罩表层,嵌入薄钢片的衬垫本该在佩戴者呼吸器官前部形成一道安全区,但这次实验直接证明了该设计的无效性。

1915年11月26日,在位于兰斯西北处的凡尔登,德军对福热斯和贝坦库尔地区实施了大规模的氯气攻击。氯气释放完半个小时后,德军炮兵向这里发射了大量的化学炮弹。带着防毒面具的法军士兵们扛住了氯气的攻击,但他们很快就觉得自己的双眼被刺激的泪流不止,而且胸部也开始疼痛,同时还闻到一种难以忍受也难以形容的味道。弗兰丁医生在报告中写道:

“在第164步兵团占领的贝坦库尔(Béthincourt)西北部的禁区内,几枚令人窒息的炮弹似乎在最后一波(氯气)之后大约半小时后落下。我在凡尔登的临时医院询问了164团的几名军官 ,他们确认由于戴上了面具,他们很好地抵抗了氯气,而且他们脸上仍然戴着卫生棉条,在接下来的几场大爆炸中口径的炮弹(105 或 150)在附近时,眼睛会感到难以忍受的刺痛感,然后流泪,感觉到一种气味,或者更确切地说是一种难以形容的、令人不快的、非芳香的味道,这不是氯气,以及胸痛感,这与氯气带来的喉咙痛截然不同。这种炮击可以解释第164步兵团大量中毒和严重中毒的原因 ” 。

应该记住,大多数法国官兵使用的P2防毒面具只能提供极其有限的保护。截至调查当日,此次袭击共造成387人中毒,另造成57人死亡(现场发现35具尸体)。弗兰丁继续他的报告:

“大多数人立即被波及,出现肺部急性水肿和支气管炎,根据在香槟中已经看到的中毒类型演变而来。请注意毒发的加重作用,(...) 然而,这不能解释所有晚期症状。 来自第164步兵团的一名中士和4名士兵在抵抗了气体波浪之后,多亏了卫生棉条,(他们)感觉恢复得很好,可以去阵地重新给战友补给弹药。约2小时后,他们突然感到心口疼痛,出现窒息迹象,并在30分钟内死亡。我询问的那些轻微受影响的军官也告诉我,他们直到轰炸后两个多小时才出现胸部呼吸困难,而他们在轰炸时的心脏疼痛和胸部收缩的情况已经消失了。这些患者报告的其他症状是持续数小时的头痛、许多人在阵地中嗜睡、全身酸痛、虚弱甚至无法站立。这些现象在氯中毒中并不常见,它们的性质和后期表现更让人联想到氯氧化物 ”。事实上,这是典型的氯甲酸氯甲酯中毒症状,而且当天德军确实使用了装填有这种物质的K2炮弹。

不过让弗兰丁医生担忧的并不是氯甲酸氯甲酯这种已经被德军多次使用的物质,而是另外一种更让人不安的化学制剂,他在报告中写道:

“......最有趣的攻击发生在阿沃库尔(Avocourt)所在的底部盆地,在开阔的地面上,在树木繁茂的斜坡之间。下午5点左右,当大多数人都在喝汤时,德国人发射了普通炮弹;士兵们进入掩体,爆炸和射击继续进行,可能是在更大口径的炮弹的干预下。然后在避难所里闻到一种无法确定的气味,既不是氯也不是苄基溴,士兵们有一种胸闷的感觉,喉咙有轻微的刺激。几个人本能地解开了外套的扣子,因为它们很紧。有几个人感到头晕,摔倒了,但还能站起来。面具立即就位,尽管遭到炮击,军官们还是把这些人带到了长凳上。射击完成后(大约300 发炮弹),这些人摘下面具,返回避难所。下午6点30分,似乎所有的人都在道德感上留下深刻的印象,而不是真正的中毒。他们只是报告有点呼吸困难”。

士兵们似乎只是受到了普通的窒息性炮弹的袭击,除了这种他们无法形容的气味……但是,两三个小时后,症状变得令人担忧,五名士兵当场死在他们的战友身边。很难想象毒发迹象越来越多的幸存者所感受到的痛苦,他们均称自己感到头晕目眩和胸部发紧。夜间共有75至80人被送上救护车,其中5人当晚就死在了医院。随后2天内又有6人死亡。弗兰丁继续写道:

“简而言之,这些炮弹中毒案例的最大特点是没有窒息作用,没有立即作用;胸闷、心前区疼痛、眩晕和跌倒,症状迅速,发作后数小时发生重大病变。这种演变以及病变的性质(尸检时显着的肺水肿和右心扩张)让人想到氯氧化物(或光气)。鉴于患者和在场的官员提供的信息,似乎毫无疑问是炮弹轰炸......我闻到的弹片碎片让我想起了结肠炎的味道......”。与光气不同,氯甲酸氯甲酯表现出在地面上的高持久性和强烈窒息效应,而袭击阿沃库尔的化学制剂挥发的很快,而且受害法军都没有出现窒息症状。

弗兰丁的结论很明确:这是一种利用炮弹的化学攻击,炮弹的毒性作用与光气相当。弗兰丁医生确信自己闻到的是光气的味道,而且自己在解剖受害者尸体时也发现中毒症状符合光气的特性。但克林博士对此持怀疑态度,因为他没有在用过的防毒面具和弹坑中发现光气的痕迹,而且高浓度的碳酸钙具有与光气非常相似的作用。

不过即使如此,德军使用光气炮弹也不过是时间问题而已。作为对11月26日毒气攻击的回应,法国政府于12月18日委托工业界生产光气,而法军防毒面具对这种新型毒气的防御能力也需再次加强。法军改良了T型防毒面具,将衬垫增加到了两张,其中一张浸渍蓖麻油和蓖麻油酸钠,这不仅可以有效应对催泪毒气,还能阻止氯气侵入长达半个小时。此外,军方还对T型防毒面具本身进行了改进,使之更易装备,并增加了一层防水材料。改进后的防毒面具被称为“新型唐比特式防毒面具”,简称“MTN型”或“TN型”,从1916年1月开始投产。 也正是从这时候起,肆虐一时的德军K药剂、T药剂等化学制剂的有效性才开始降低,而Bn药剂的使用量也在逐步减少,到最终完全无效。

根据法国部门的调查,从1914年12月到1915年12月,德国三家化学工厂一共量产了100万枚各类毒气炮弹。