写信和写回信不一样,就像收信和收回信也大有不同。

它们在我心中的地位大概是:收回信>写信>收信>写回信。

我一直觉得信是一种出口,就像我第一次收到信一样,我总在想为什么姐姐那个时候会想着给我写信呢。那天去找门卫大爷的时候我害怕极了,但拿到以后又兴奋极了。

我总认为,其实青少年是最需要出口的人。之前有次摄影系的小伙伴找我去说服他们的被拍摄对象接受拍摄,我带了一本《查理和巧克力工厂》过去送给她,我不知道那有没有成为她的出口。但罗尔德是很善于为孩子们找出口的,不论你的生活怎么不如意,你都有可能找到魔药的配方,能用意识控制别人,能去坏农场主的林子里狩猎,能拿到入场券去成为巧克力工厂的继承人,能钻进大仙桃边吃边进行空中旅行……

我收到的信都层层密封被我保存在防水又漂亮的袋子里,为了防止火灾,读书时假期我都常常在家里学校间带回带去。

好朋友证是我的第一个笔友寄给我的,我第一次寄包裹也是寄给她,邮局的奇怪叔叔还骗我要带证件才能寄。如今回头想和她的相处,觉得她也对我蛮好的。不过如果真的是好朋友的话,不可能换了联系方式都不告知对方一声的吧。

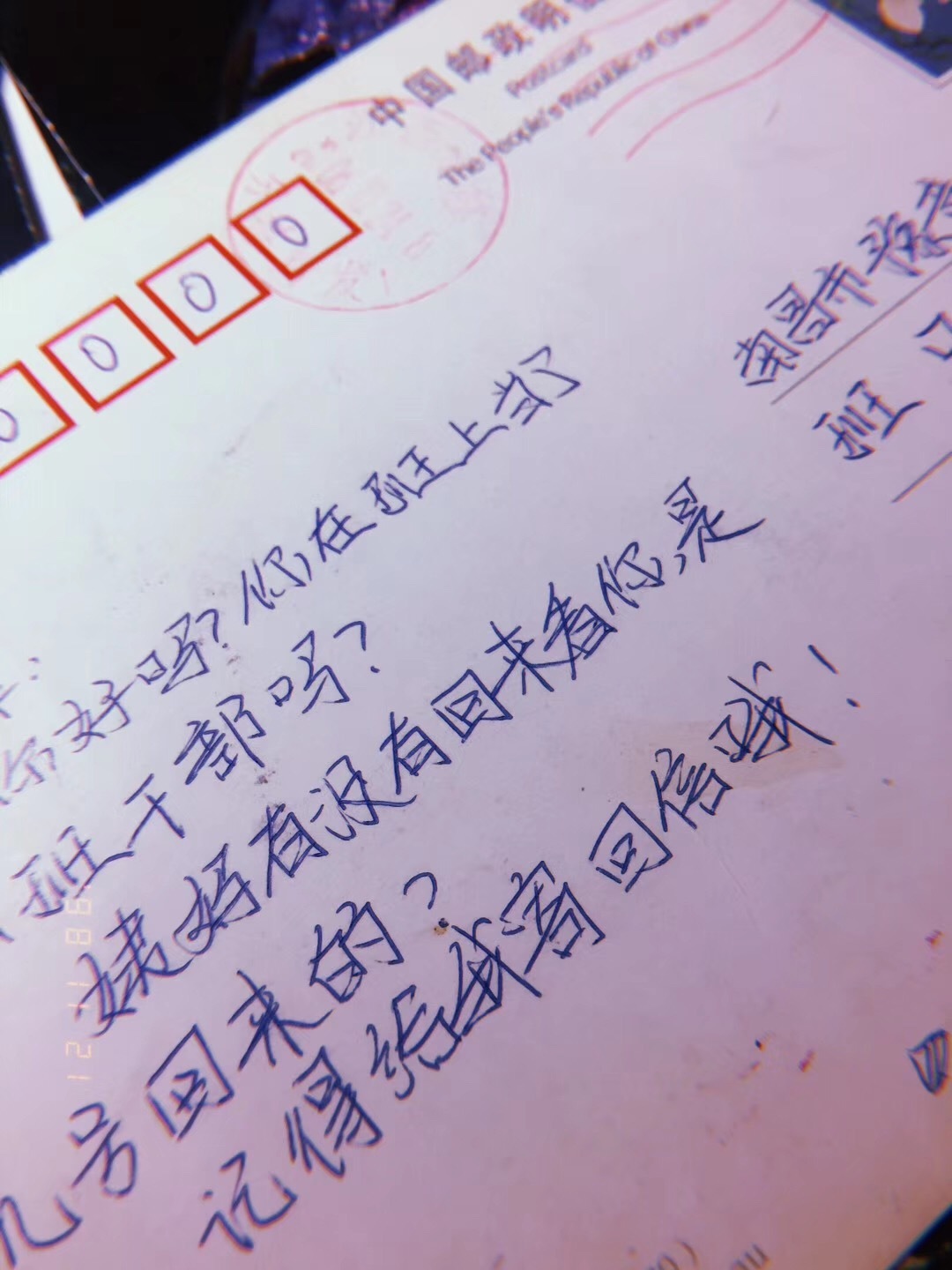

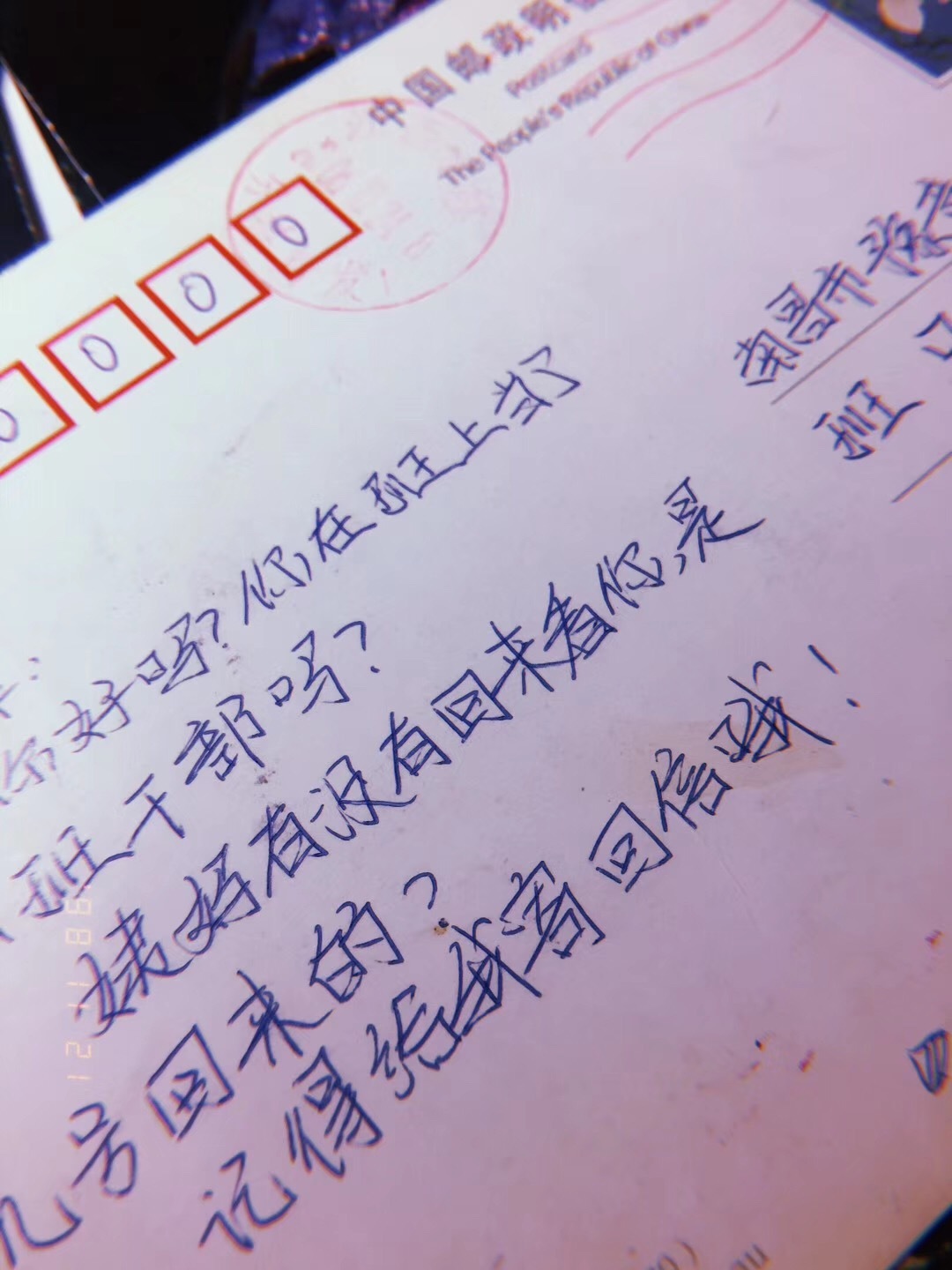

大学里寄信大部分是大一的时候,对象大部分是琛琛,内容大多是介绍些现在的生活抱怨南北差异分享最近读的书之类的。有次拍作业,直接拿她的信当了不用特写的道具,那种未来将矫情不再的情真意切实在是太贴合当时的故事了。

高中时大多数信都去了上海,倩霓姐姐去年收到我的新年贺卡还在说,这年头只有我在做这样的事了。大学里收到她寄来的她的新作,看到她端正写着我的名字,那真是!还有被称呼“小姐”的感觉,像是落魄的萧红收到了鲁迅的回信,想去她家愁眉苦脸地赖着,或许也会有个广平先生,又心疼又嫌弃地在背后望着我吧。

现在,这么些年,丢在路上的信多了,对邮政的信任就逐渐消减。信还是亲手交到对方手里的好。现在我还是寄信的,但都是附在快递里了。从前长久等待的感觉实在太难受了,不过如果最后寄到了,这期间憋住不说“我给你寄信了”,直到最后对方兴奋地来说“啊我收到你的信了”的那种感觉啊,啊!我仍然相信,信能把世界上最美好的事物连接起来。哪怕是悲伤,也是美好的。