本文为“量化历史研究”第 629 篇推送

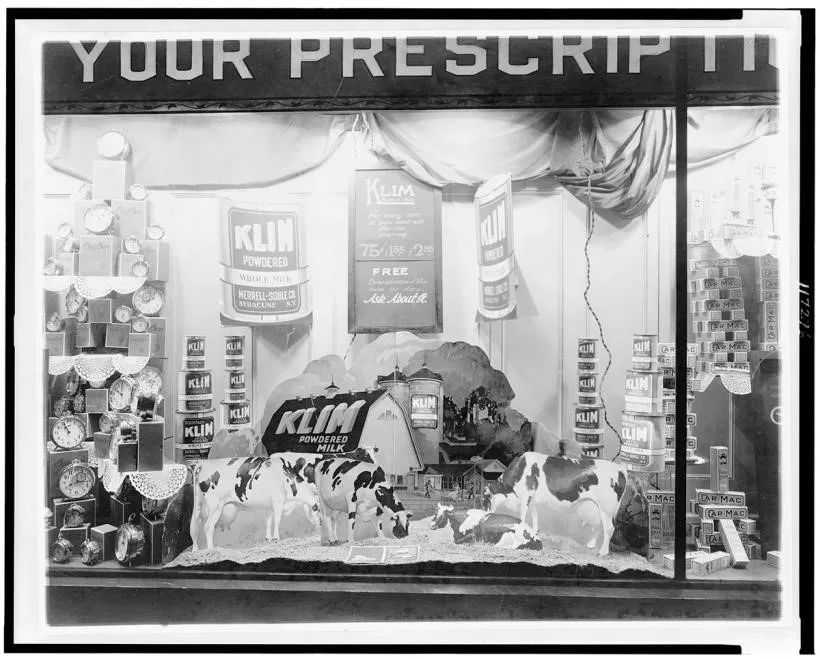

橱窗中的Klim奶粉(拍摄于美国华盛顿,1909年)

政府与市场的关系,是经济学关心的重要议题之一,其中政府对商品质量的监管更是和我们的生活息息相关。大量的研究关注政府监管的经济后果:一方面由于消费者与生产者之间存在信息不对称,政府的干预有可能解决市场失灵问题;另一方面,过于严格的质量监管则有可能降低产量,对消费者的福利造成损害。但是,食品质量监管对消费者健康的影响,还缺乏充足的实证研究。

Anderson等人的工作论文研究了美国历史上的牛奶最低质量标准(minimum quality standards,缩写为MQSs)对消费者健康的影响。在十九世纪,供应美国城市的牛奶通常是经过脱脂和稀释处理的,由于添加了着色剂、糖和盐等辅料,普通消费者很难分辨牛奶质量。为了保护消费者的健康与权益,在十九世纪末二十世纪初,美国许多城市的政府制定了牛奶质量标准,通过雇用牛奶质量检测员,使用乳比重计(lactometer)查验乳制品中纯牛奶含量是否达到12%,防止掺入牛奶的水中混有致病细菌;而没有达到最低标准的牛奶则被禁止流入市场,生产者若被查获售卖劣质牛奶,轻则巨额罚款,重则会面临牢狱之灾。这次历史政策,结合城市人口数据,提供了检验食品质量监管对消费者影响的研究机会。

首先,作者选取了波士顿牛奶市场作为案例研究,检验了牛奶质量监管是否明显提升了市场销售牛奶的质量。如图一所示,牛奶质检政策明显提升了牛奶质量,在1884年至1888年之间,样本牛奶中掺水量从39%下降至8.5%。这为进一步的回归分析提供了基础。

图一 波士顿牛奶样本掺水量,1884—1888

作者收集了35个美国主要城市1880年至1910年间的死亡率数据。由于牛奶的质检政策主要检查其中的掺水量,所以这篇论文主要关注由水传播病菌的疾病(腹泻或伤寒等)的死亡率,并与婴儿死亡率进行对照。虽然没有发现充足的证据表明牛奶质量监管降低了婴儿死亡率,但是图二展示了牛奶质量检测对水致疾病死亡率的显著影响,水致疾病的死亡率降低了8%。这一效应随着时间的推移更加明显,五年之后,牛奶质量监管降低了13%的死亡率。

图二 牛奶质量检测对水致疾病死亡率的影响

虽然直到1900年代,该政策都是唯一明确的广泛执行的牛奶质量监管措施,但是仍有可能存在其他不可观测因素会影响到牛奶质量。比如这一时期生活方式发生变化,随着政府对牛奶质量的重视,家庭也注重通过加热牛奶等措施进行杀菌,这样数据呈现出来的就不完全是牛奶质检的效果。为了排除这一可能性,作者利用白喉病(diphtheria)的死亡率进行进一步检验。白喉病菌不会通过水传播,但是会通过生鲜牛奶制品扩散,而稍微加热即可被消灭。作者的回归结果没有发现牛奶质检与降低白喉疾病死亡率之间的相关性。这一结果进一步支持了牛奶质量通过降低掺水量,减少水中病菌,能够降低相关疾病的死亡率。

本研究对发展中国家的消费健康问题具有比较重要的启示,由于缺乏相关的监管与执行体制,许多国家存在食品掺假造假的现象。随着发展中国家人民生活水平日益改善,可以预期牛奶消费量会进一步增长,消费者对奶制品质量也会有更高的要求。虽然目前的技术水平远超一百多年前,牛奶质量可以通过红外线分析得到更加准确的结论,但是这些设备比较复杂昂贵,难以在发展中国家推广。这篇论文的结论启发我们,相对落后的国家可以依靠其丰富且廉价的劳动力资源,学习二十世纪美国的经验培训出质量检测员,并使用操作简单的乳比重计加强牛奶质量的监管,提高消费者的健康和福利水平。

轮值主编:林 展 责任编辑:彭雪梅