多模式超声波频率对玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合凝聚物包埋白藜芦醇的性能影响

Food Chemistry

成果展示|英都斯特杯奖学金

● 成果介绍

食品中的维生素、多酚类化合物、不饱和脂肪酸以及益生菌等生物活性成分,具有多种生理活性,但是由于其水溶性差,对光、热、氧等多种环境因素敏感,易受加工条件和储藏过程的影响发生降解,严重限制了其在食品工业中的应用。因此,选择合适的体系对其进行包埋和保护是食品科学与营养健康的重点研究领域。

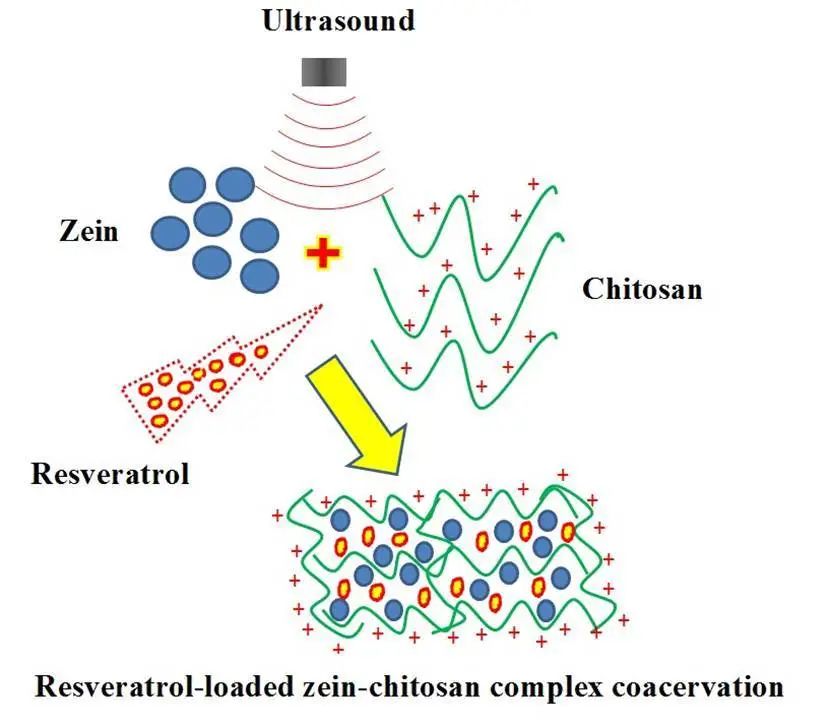

江苏大学任晓锋副教授课题组采用多模式频率超声波制备玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒并对白藜芦醇进行包埋,为超声波在蛋白质-多糖复合传递系统构建中的应用奠定了理论基础。

研究人员测定不同超声波模式处理下复合纳米颗粒并对白藜芦醇的包封率和负载率,采用动态光散射测定了超声处理对复合纳米颗粒的粒径、聚合物分散性指数(PDI)及zeta电位的影响,并应用傅里叶变换红外线光谱、荧光光谱、X射线衍射、差示扫描量热分析、电子扫描显微镜、原子力显微镜等分析技术手段,对多模式频率超声波制备得到的玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒进行表征。

结果表明玉米醇溶蛋白与壳聚糖质量比为1:2.5时,纳米颗粒对白藜芦醇的包封率和负载率分别为51.4%和4.7%。28/40 kHz双频超声波处理下白藜芦醇的包封率(65.2%;增加31.9%)和负载率最高(5.9%;增加31.1%),其次是20/28/40 kHz的多频超声波处理(包封率提高了17.8%)。未超声处理时,玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒粒径为1011nm,PDI为0.57;28/40 kHz双频超声波显著降低了玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒(563nm)并降低了其聚合物分散性指数(PDI为0.20),但是没有改变其zeta电位。傅里叶变换红外光谱和荧光光谱分析表明,超声处理对玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒的二级结构没有影响,但显著降低了其荧光发射强度。差示扫描量热分析和X射线衍射结果表明,双频超声波处理提高了玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒的热稳定性,但对晶体结构没有影响。原子力显微镜和扫描电子显微镜研究表明超声处理后玉米醇溶蛋白-壳聚糖复合纳米颗粒的分布更加均匀。

● 应用前景

尽管蛋白质-多糖复合纳米颗粒对生物活性成分进行包埋能显著提高其环境稳定性和生物利用度,但是传统制备方法繁琐耗时,并需要使用低毒性的交联剂。超声波能够应用于蛋白质-多糖复合纳米颗粒制备及显著改善其对生物活性成分包埋特性,相关机制一直是国际超声化学和蛋白质/多糖生物化学研究的热点问题。上述研究结果将为超声波在蛋白质-多糖复合传递系统构建中的应用奠定理论基础。