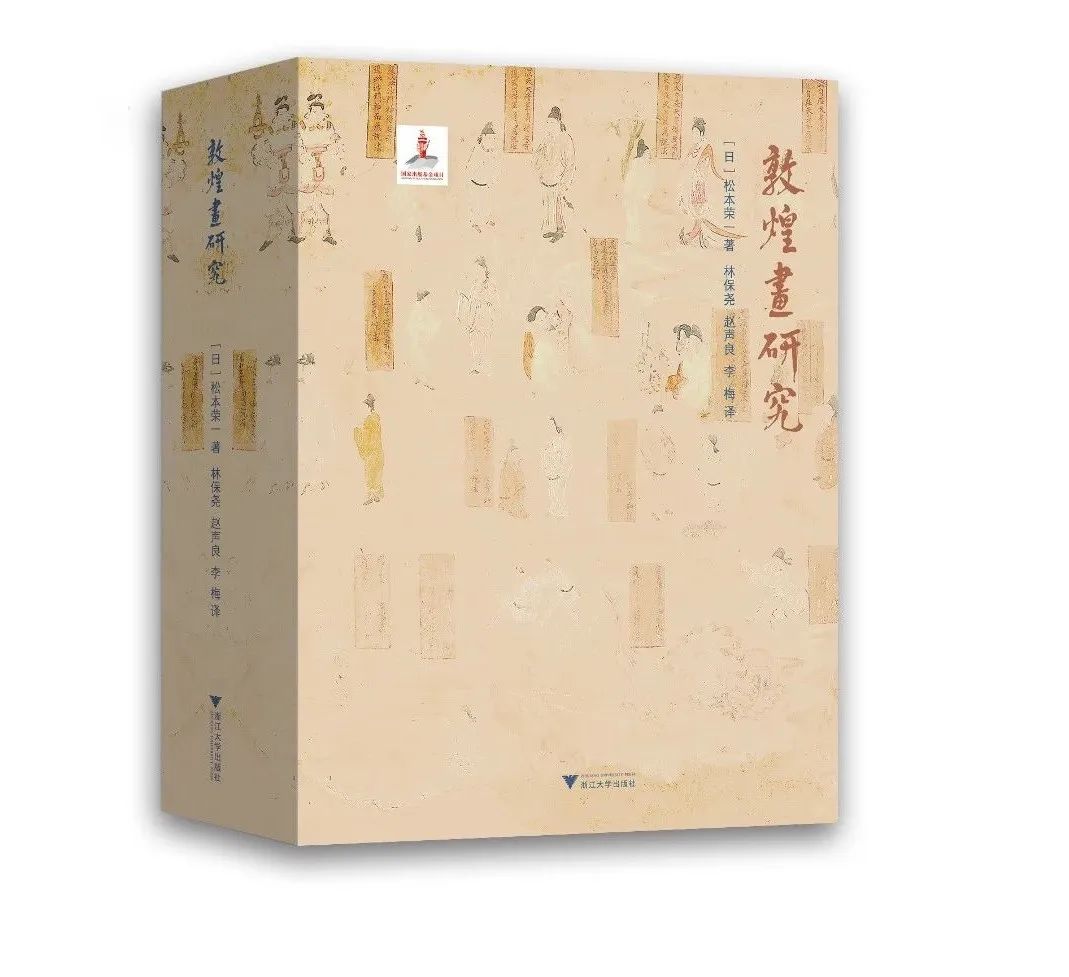

《敦煌画研究》

[日]松本荣一 著

林保尧 赵声良 李梅 译

浙江大学出版社

2020年3月

© 桃花源Utopia

日本敦煌学权威松本荣一先生的《敦煌画研究》中译本近日由浙江大学出版社出版。是书为精装本上、下两册,上册是对敦煌画的图像志研究,以文字为主,辅以部分图版;下册是配合上册使用,全为图版,以数量众多的清晰彩色大图,呈现了上册正文部分所提到的敦煌绘画。同时,下册亦以清晰彩色大图重现了发现于敦煌但现存海外博物馆的绢本画、纸本画以及幡画等图像材料。作为第一部系统研究敦煌图像的经典著作,对研究者而言,本书无疑是一部严肃的学术著作,具有里程碑式的典范意义。而对更大多数的普通读者来说,此书亦是理解敦煌绘画的重要参考书,其以充满朴素意味的文字试图为读者呈现这一主旨——如何读懂敦煌画。

千佛洞S第3A窟壁画[D334北壁]阿弥陀净土变相

经典从来不会因为时间的流失而黯然失色,反而会在一步步地沉淀中不断散发出活力。《敦煌画研究》正是这样一部书,其初版于1937年,距今已八十余年,但时至今日仍旧是敦煌石窟研究者和爱好者们必备的参考书。本书作者松本荣一先生亦凭借此书荣获日本最权威的学术奖项——“日本学士院恩赐赏”。对于松本氏的学思历程,在本书“译者序”中有相关的介绍,陈民亦有《松本荣一先生与敦煌学研究》一文发表于《敦煌研究》杂志,对松本氏的论著有过更为详致的梳理,不再赘述。值得一提的是,松本荣一1928年5月至1929年6月的欧洲学术之旅,此行其于欧洲博物馆调查、记录了斯坦因、伯希和、勒柯克等人由敦煌携回的珍贵图像材料,这正是本书所依赖的重要视觉材料之一。本书中的研究课题所依据的另一重要文献是伯希和编纂的《敦煌图录》。此书于1920年由法国巴黎保罗格特那书店出版,收录了1908年伯希和在莫高窟所拍摄的莫高窟壁画的图像资料,是世界上最早的一部敦煌莫高窟壁画图录,初版《敦煌画の研究》中所援引的大量图版正是出于此书。实际上,松本荣一先生一生都未曾到过敦煌,其对敦煌画的研究,完全依靠在当时少量的敦煌图像类出版物和其在欧洲、日本所见的相关收藏品,尽管如此,但这丝毫未影响本书研究面向的宽广与课题的深入程度。此举颇令人感到惊奇。

千佛洞S第53b窟右壁[D197北壁]观经变相

正如大家所熟知的,佛教传入中国遵循着几条不同的线路,由印度至西域,再经敦煌传至中原地区以及朝鲜半岛、日本的一条线路,因其传播的路线主要经过北方地区而被称为北传佛教。在这条传播路径中,敦煌自然是极为重要的一站,其是连接中原文化和西域文化的重要纽带,为地处东西的两地之间建立起文化联系。松本荣一通过对不同地区作品形式与风格的分析,确立了佛教图像传播的风格谱系,其以大量的个案表明,西域之佛教绘画风格、绘画模式随着佛教艺术的东传而影响敦煌,并由敦煌而传入中原,同时敦煌或中原地区的绘画风格又反作用于西域地区,这种双向的文化交流过程,极大促进了不同地区绘画风格的多样性。因此,本书所引述的大量唐代、五代绘画文献,多描绘中原地区的佛教美术发展状况及风格特征,而在实物不存的状况下,敦煌绘画则成为了窥探中原文化发展趋向的重要例证。可以说,敦煌石窟不仅仅是一个时间或空间的概念,其更彰显了中华文化对人类文明所作出的独创贡献。

千佛洞第51c窟右壁[D194南壁]观经变相

《敦煌画研究》全书共分八章,集中讨论了敦煌画中的各类经变画、佛传及本生图、尊像图、罗汉及高僧图、密教图、外教图等不同的图像类型,议题宏阔,但在每一章中作者均从图像配置、图像内容以及图像所依据的佛经文本等诸多角度,对各类视觉图像作了详尽的考证和解析。

千佛洞第117窟左壁[D61南壁]弥勒净土变相

众所周知,敦煌石窟因佛教的传播而产生,其所保存的大量图像亦以反映佛教经典为本职,但历代佛经浩如烟海,译本众多,且在内容上不同佛经之间又多有相似之处,若非对佛经十足熟悉且有过精深的研读,显然无法胜任这一工作。但在本书中,松本先生对与图像有关的佛教经典,信手拈来,借助佛经的记载来完成对敦煌绘画抽丝剥茧、条分缕析的辨识工作,展现出去其扎实的佛学修养与完备的知识系统。此其一。

千佛洞第8窟左壁[D146南壁]弥勒净土变相

其二,敦煌绘画的产生有其现实的意义,多数绘画具有供养奉纳的实际用途,并不以审美为其主要目的,因此多数绘画由职业画家绘制而成。画家在依据粉本掌握了相应的绘画构图形式后,在相对保守的绘画技术支持下,来进行图像的绘制。限于对佛经文本的理解或所依据文本的不同等客观原因,同一主题的敦煌绘画也可能出现不同的内容、形式。在本书中,松本荣一即对这类绘画作出细致的梳理,并对绘画的表现范式作出总结。同时他还注意的其他地区所存在的同类主题绘画,以及在表现形式上的异同。这种将图像作为研究之重点,并对图像本身的考证与辨识工作,在佛教图像研究中起到发凡起例的作用。敦煌图像研究专家贺世哲先生对松本氏的研究亦极力褒扬,他曾充满谦逊地说道:松本荣一先生已把佛教图像考证的道路开辟出来,我们仅仅是在他的道路上上加宽一些,走得更远了一些。钦羡之情,于此可见。

其三,作为一部佛教图像研究的经典之作,书中还涉及对图像形式的来源与影响的考察,笔者以为此点正是本研究的升华部分。松本氏在谈论书中的敦煌画杰作时,多数情况下会由此扩展到整部佛教艺术史,并在连续的风格传承谱系中为相应的绘画作品确定位置,进而来更好地来理解它。这一高屋建瓴的笔法,为读者进一步理解敦煌画在东西方文化交流中的重要地位,开启了门径。

千佛洞第118F窟左壁[D55南壁]普门品变相

松本荣一《敦煌画研究》一书初版时,所采用的是二战前较古老的语体文,与今天的日语有着较大的差别,此亦是本书在翻译过程中所遇到的最大困难。因而本书的顺利出版首先得益于三位译者的辛勤劳作。林保尧教授是佛教美术研究的资深学者,曾编著、翻译过数部大型佛教图典,如《魏书释老志研究》、《西域美术:大英博物馆斯坦因蒐集品》等,其亦最早着手于《敦煌画研究》的翻译工作;赵声良先生亦为敦煌学专家,曾出版敦煌学研究论著数种,是本书在出版、翻译过程中的主要组织者。他在百忙之中数次校阅书稿,并谨慎解决编辑、校对所提出的各种问题,并在译著待出版之际,以充满文人意趣的书法为本书题写了书名,为本书增色不少。需特别提出的是本书第三位译者李梅女士,其现为日本筑波大学的博士后,研究方向亦为佛教美术,且于日本生活十数载。在本书校译过程中,李梅女士先后数易其稿,几乎对初稿进行了重新翻译,过程之艰辛,令人动容。

千佛洞第51C窟壁画[D192西壁]文殊普贤图

除了翻译之外,本书还存在大量的核查工作。原著中所采用的是伯希和于1908年对敦煌莫高窟的洞窟编号,少数洞窟还使用了斯坦因的编号。中文版在保留上述二人洞窟编号的基础上,增加了现今通行的敦煌研究院编号,并以东、西、南、北方位作出清楚标识,同时对原著记录有误的地方亦以现行准确位置标识。另一具有特别意义的工作是对原著黑白图版的替换。《敦煌画研究》初版所采用的是伯希和于1908年所拍摄的黑白图版,难以看清原貌,中文版则以高清晰度彩色大图替换原书的黑白图版,这一变动使得本书成为具有广泛意义上的视觉读本。此两项繁琐的核查工作均由敦煌研究院的武琼芳女士完成,其巨细无遗的查补工作,令这部经典之作重新焕发光彩。

千佛洞第168窟壁画[D6西壁]文殊普贤图

本书的编辑过程真是一段令人难忘的回忆。作为一部出版于八十多年前的著作,原作在编辑、制作标准上与今日亦有很大的区别。首先在引文上,松本氏原著所引用的《大正藏》,与今天通行本在页数、行数上均存在差异,但其所引用的版本已不可知,只能按照今天通行的版本来做核对。其次,原著所引用的绘画史文献,存在不少错讹,中文版中则据现在通行的点校本进行了核对;无点校本行世的史籍史料,则以通行本校核。再次,由于制作标准的不同,原著中存在数处章节的混乱,中文版中均作了删减或梳理,以期符合今日读者的阅读习惯。原著中涉及的大量佛经名称、佛教专门用术语,以今天的编辑标准来看,并未做到统一。在编辑中,我们尽量将其统一,但限于学力,或还存在错漏,期待日后有机会再进行更正。另外,原书中的大量表格和图识,在中文版中也进行重新的整理和绘制,或能为读者带来更好的阅读体验。总之,本书在尽力保持作者原貌的基础上,希望在内容和形式都能更好地展现敦煌绘画的独特魅力。

千佛洞第67窟正面龛侧[D203西壁龛外]维摩经变相

作为本书编辑,我前后校阅书稿十余次,却时感惶恐。编辑这样一部充满典范意义又体量庞大的学术著作,真是心余而力绌。但承蒙师长不弃,同事教我,才使得这一工作不断地缓慢推进,对他们我心存感激——感谢他们!当然,若书中尚存在错讹、遗漏之处,责任亦在于我,希望读者朋友能一一指出,以令我有所长进!

******************************

新书上市

推荐阅读

▼

[日]松本荣一 著

《敦煌画研究》(上、下册)

精装本

大十六开

[日]松本荣一 著

林保尧 赵声良 李梅 译

浙江大学出版社

2020年3月

优惠折扣

(即日起发货)