◎孙小宁(作家)

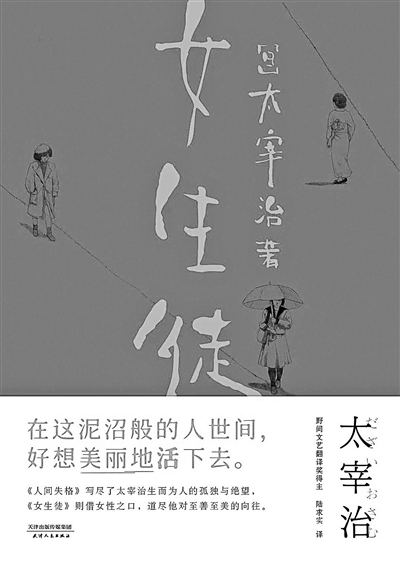

提到黄瓜,我在最近读的《女生徒》里,找到了久违的季节感,“五月的黄瓜青涩味中带着些许哀伤,让人心口隐隐发痛、发痒,感觉空落落的。”太宰治的少女心理小说,黄瓜的初味中,揉进了刚失父亲的心情。而说到黄瓜予我的人生初味,一句顺口溜就能代表——“各回各家,吃馍就黄瓜。”童年的告别,通常发生在日近黄昏或者星夜浩空之下——疯玩在外的小伙伴儿,被大人一声声唤回,齐喊出此句时,心里是意犹未尽的不舍——要是玩得好的小伙伴,都生在一家子多好,不是就不用各回各家了吗?如此的痴念也此消彼长,事实又是,没有这时空聚合的暂时截断,这不舍哪会来得如此真切。人生最初的离别,也像“天下没有不散的宴席”的初演,谁说小小的心里没有苍凉感呢?只是当时难以言喻罢了。

顺嘴说出的东西往往经不住推敲,比如这句——为什么回家后,吃馍一定要就黄瓜呢?明明在我们那里,就辣椒才火热正宗呢。当然现在可以解释,黄瓜在这里就是虚饰的存在,凑个韵啥的。

黄瓜怎么这么容易,就成了一个虚饰性的存在呢?难道就因为它是餐桌上的熟物,不稀罕,所以在人心里压不上秤?听听这些字眼,拍黄瓜,多轻易就能把它搞定。这还算是把它当一盘菜。更多时它被注明切成小丁,腌成细条,后者也是和众多辅料搅一起,纯粹是给主菜添个彩儿提个味儿啥的。就是那个看起来在唱独角戏的蓑衣黄瓜,我也怀疑,厨师只是拿它在炫刀功手艺而已。黄瓜有问题吗?不。黄瓜最大的问题是根本没问题。它外形青嫩,味道清正,嚼之有悦耳的脆响,而且有清嘴功效。吉井忍的书里,介绍过一种叫河童卷(就是用海苔和醋饭把黄瓜卷起来吃)的寿司,就是排在味道浓郁的寿司之后再吃。这更坐实黄瓜的角色,就是给很多食物提兴味扫残局。而在号称黄瓜味的土豆片中,黄瓜直接就是个隐魂的存在。明明自身够好,却如此低调友善帮衬别人。这在校园中,怎么也得是个臂挂二道杠的好孩子。再退回童年,便是我会偶尔念起的小伙伴,他们无论男孩女孩,个个面孔清俊,身心轻灵,玩游戏一看则会,跳房子抓沙包易如反掌。但所有这些,只是配合着大伙,不会自己挑头,也不玩霸蛮,非要把某些孩子,尤其是像我这样天生运动细胞欠奉的笨孩子隔在外面。小孩子也是有胜负心呐,笨孩子得有灵巧的小伙伴搭着伴,才能让一场游戏变得流畅。能出来帮衬的孩子,对于被提携一方,实在是莫大的友情。

时隔多年,我已忆不起他们的面容以及尊姓大名。如今身在何方,也银河般渺茫。人是际遇的动物,很多东西转角就忘。所谓昔日的温暖记忆,越到后来,越只留下场景,而抹去了当时鲜活的面孔。还有名姓。后者倒怪不到我,那时,我们都是未开蒙的孩子。大人唤我们,基本都爱叫小名,有些就是方言,大概翻遍字典也落实不到具体汉字上。名字为虚,远比不上有些东西更直接。比如获得的一场游戏邀约,一次竞技中默契的暗示。像我这种因寡合而落单的人,能从中体会到快乐,得是有这样黄瓜一般清正的存在,大方、友善、慷慨而温煦。

我一直以为,这份感恩我会在某一天,将它适时地表达出来,但生活总是在猝不及防中就拐了弯。某一天,父亲来老家接我了。不是暂时接回,而是一起到他工作的县城里生活,并从那里开始上学读书。这是更大意义上的“各回各家”,但不知为什么,我却没有找到合适的场合将它告知小伙伴儿。准确说,只是告知其中一位像黄瓜一般清正的女孩儿。从她家的门前经过,直觉中,有一双眼,正从里面向外望着。但她没走出来,我就也没停留。这是我第一次意识到,人生更深刻的星离雨散,是不能用“各回各家,吃馍就黄瓜”来开解的。或许在那一刻,我们都有一种懵懂的醒然。仿佛都看清,有一条我迈上的路,在把我们渐隔渐远。离别的滋味不能说不感伤,但它们在我们心里搅动的涡流,却是岔开的两股。

这一幕宣告了我童年的终结。但有些东西总催发着我,要把它写出来。

二零二二年八月三日