编者按:

前些天,小编在北京新结识了中国国际广播电台蒙古语部原主任斯勤老师及其夫人其其格大姐等文化界的一些蒙古族学者、专家和朋友,在聊天中,我们发现彼此都拥有一个共同的兴趣爱好,就是想通过文字和图片的方式,讲述在蒙古国发生的事情。区别是他们讲述的都是自己亲身经历的故事,而小编讲述的基本上都是听到或看到的故事。相比之下,由他们讲述的故事更值得让我们去读,更具有说服力,因为“事实胜于雄辩”。于是,决定将由斯勤老师撰写的蒙古国游记的系列文章,每天在蒙古格日公众号上推送一期,以期从不同的视角带领大家走遍蒙古国,真实地了解各省的风土人情、文化习俗等。在此要特别感谢《我们讲述》微信公众号,为转载斯勤老师的文章提供了方便。同时,为保持原文的风格不变,在转载时对文章的内容未作改动和删减。

中央省之行

——蒙古国游记之十四

文:斯勤 图:其其格

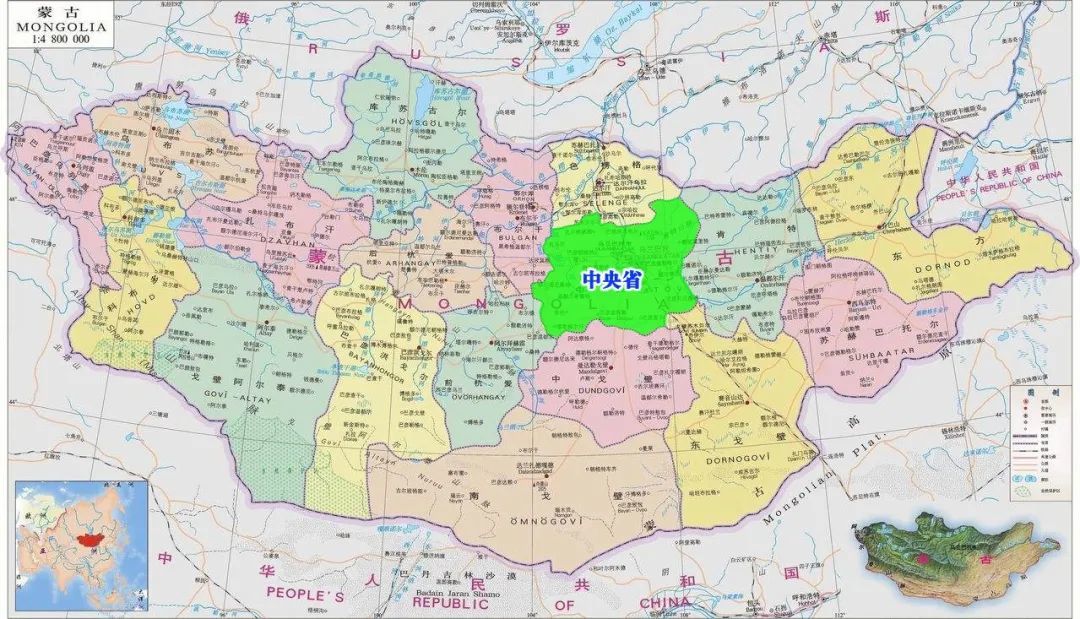

▲蒙古国中央省位置示意图

中央省(Төв Аймаг)原名博格达汗乌拉省,始建于1923年,1931年改为现名。该省环绕首都乌兰巴托,面积7.48万平方公里,人口11.3万,下辖1个市和26个县。省会宗莫德(Зуун мод)市距乌兰巴托45公里,交通便利。新建的国际机场离省会宗莫德市仅10公里。

中央省首府曾驻乌兰巴托市,1938年迁至乌兰巴托南面博格达汗山南麓的宗莫德。

▲ 在中央 省那达慕看台上

中央省因为离首都很近,各种活动比较多,比如那达慕、冬季快马比赛等。来去方便,所以去的人也多。离首都近有好处,也有坏处。据蒙古一些学者分析,正因为离首都太近,中央省被边缘化,经济发展缓慢,服务业和商业还不如边远省份发达。

中央省有很多历史古迹,康熙亲征葛尔丹的宗莫德之战的古战场就是其中之一。

一、宗莫德之战的真正战场

1991年6月份,我在蒙古国立大学进修学习时第一次去中央省宗莫德森林公园,是参加由中国大使馆文化处组织的一次留学生活动。这里有一座寺庙的废墟,叫做满珠习礼寺。寺里遗留的大铁锅等铸铁器件上有汉字,似乎是清朝的物品,寺庙的历史应该和清朝有关。但我对此没有任何资料和依据,不能妄言。

1696年,清朝康熙皇帝御驾亲征准格尔部葛尔丹,在宗莫德(昭莫多)击败葛尔丹。葛尔丹经此失败,远走科布多,最终病死在那里。一般来说,人们都认为历史记载的宗莫德就是现在的中央省首府。

据了解,真正的宗莫德之战的古战场,是在乌兰巴托东南大约50多公里的崇金宝勒德格西侧的一片小松树林,离成吉思汗骑马塑像不远。当年,葛尔丹从现在的内蒙古赤峰市克什克腾旗乌兰布统退兵到乌兰巴托东面的特列尔吉,在此小树林隐蔽驻扎,但不幸被人出卖,向康熙报告了消息。康熙以绝对的优势兵力围剿葛尔丹,从而清除了这一心腹大患。据说葛尔丹心爱的阿奴夫人在此中箭身亡。

▲宗莫德古战场的松树林

这片松树林可以从公路上看得很清楚,但一般不会引起人们的注意。我和其其格曾经专门去这片树林数了这里的松树,一共有130多棵。树林中有一座敖包,据说,居住在乌兰巴托的卫拉特人每年都要祭奠这个敖包。

二、胡斯太蒙古野马保护区

蒙古野马(Монгол Тахь)即普氏野马。20世纪60年代,蒙古国首先宣布野生野马灭绝。截止1985年,分布于美、英、荷兰等112个国家和地区的存活野马仅有700多匹,而且都是圈养或栏养的。

胡斯太野马保护区于1998年正式成立,占地大约16万平方公里。早在保护区正式建立前,1992年第一批16匹普氏野马运抵这里进行野外放养,由于放养试验取得成功,后续有多批野马被送到这里放养。据了解,保护区的野马总数前几年就已达到600多匹。

▲ 蒙古野马

胡斯太保护区位于乌兰巴托以西80公里左右,保护区内除了野马,还有马鹿、旱獭等野生动物。由于多年的人工保护和投喂饲料,野马和马鹿已经不怕人了,只要人和它们保持适当距离,它们会平静地吃草、玩耍。一次我跟着一群马鹿拍照,走到距离100米左右时,它们就往前走,我停下,它们也停下。旱獭不一样,它们一看见人,马上就钻进洞里。

胡斯太山下有检查站和度假村,如果在度假村住下,然后清晨去观察、拍照的话,收获可能更大。

三、苏格奈格尔疗养院

1991年1月份,国立大学组织我们外国留学生去中央省满都拉县的苏格奈格尔疗养院,在此免费疗养两周。中国学生有十几人报名参加,但觉得两周时间太长,提出缩短为一周,学校同意了。

我们坐上火车,向北行驶了一百多公里,在满都拉车站下车,然后由大巴接送到十几公里远的苏格奈格尔疗养院。疗养院依山傍水,周围有成片的白桦林和松树林。林中有条河,叫苏格奈格尔河,疗养院以此得名。

▲蒙古国的度假村(网络图片)

疗养院主楼是个三层的建筑,有客房、餐厅、舞厅以及体育馆,蒙古国各大学的几百名学生在这里疗养、休假。疗养院伙食很好,三顿正餐以外,上午十点和下午三点都提供一种发酵的奶制品,酸甜可口,蒙语叫阿尔策(Aарц),我不知汉语叫什么。

蒙古学生晚上睡的很晚,上午基本不起床,我们十几个中国学生是唯一正点吃早餐团队。外面是冰雪世界,虽然寒冷,但我们不愿意辜负这美丽的风景和新鲜的空气,吃完早餐就到山上林子里游玩,玩尽兴了回来吃午饭,下午再和蒙古学生一起参加各种体育活动。有篮球、排球、乒乓球比赛,还有滑雪,大家兴高采烈,其乐融融。疗养院还搞文明评比,我们被评为文明餐桌,奖品是一盘烤羊胸岔。

▲蒙古国雪景(网络图片)

每天晚上都有舞会和文艺演出,由蒙古学生会组织。一开始我们有些犹豫,经不起学生会和疗养院反复诚邀,我们就参加了。开始我们只是观众,当听到蒙古特色的舞曲“淡淡的白云”(Задгай цагаан)、“人类”(Хүмүн төрөлхтөн)和“塔米尔之韵”(Гурван Тамирын уянга),看到蒙古学生踏着欢快的舞步起舞,手拉手跳起集体舞时,我们中国学生也都受到感染,跟着跳起来,而且越跳越起劲。

一周时间很快就过去了,该走了,这时我们都感到一周时间太短了,后悔缩短了时间。但不管怎样,一周无忧无虑、欢乐愉快的疗养假,给大家留下了非常美好的印象。

当时我有一架国产的“甘光”135相机,在苏格奈格尔拍了很多照片,然后把胶卷送到北京,让其其格洗印。其其格把洗好的照片和底片都托蒙古列车员朋友带给我,但是这位列车员给弄丢了。据其其格说照片拍的特别好,丢了太可惜了。

2014年夏天,其其格我俩和一位蒙古朋友专门去了一趟苏格奈格尔,我是旧地重游。然而民主革命后,国家不再经营疗养院和度假村,苏格奈格尔疗养院已经被废弃,房子破乱不堪,院子杂草丛生。我耳边似乎响起了“塔米尔之韵”和年轻朋友们的欢声笑语,但再也看不到疗养院那欢乐、热闹的场面了。

四、十三世纪 景区

位于中央省额尔德尼县的“十三世纪”旅游景区,离乌兰巴托大概有100公里,占地面积很大,还分为主区、生活场景区和萨满景区等。穿戴古代勇士服装的骑士马队迎送游客,也热情地为拍照的游客摆出各种姿势。

▲十三世纪景区武士

我2009年9月第一次去这个景区。蒙古国举行的亚洲广播联合会(亚广联)年会结束后,蒙古国家公共广播电视全国委员会和广播电视总台在“十三世纪”景区举行小型那达慕,欢送各国代表。蒙古草原已经进入晚秋,阳光明媚,一片金黄。各国代表饶有兴致地观看了摔跤、赛马和射箭,尤其是摔跤比赛,引起了各国代表的极大兴趣,随着比赛的进程,欢呼声一阵比一阵高。蒙古国家公共广播电视全国委员会主席其拉扎布和广播电视总台台长那仁巴特尔陪同亚广联主席,坐在场地正中央的帐篷里面,一边喝着马奶酒,一边观看比赛。

▲十三世纪景区

2017年,我台第一亚洲广播中心准备在乌兰巴托举办亚洲“和而不同”画展。为了给国内和日本、韩国等国家的客人选择游览景点,我和其其格专门去“十三世纪”景区进行考察,最后觉得这一景区离乌兰巴托有点远,住宿条件不如CRI-育才孔子课堂特里尔吉教学中心,最后没选上。

▲十三世纪景区萨满区

五、在牧民家做客

2003年8月,应蒙古国家广播电台的邀请,以中国国际广播电台副总编苏克斌为团长的一行5人代表团访问蒙古国,受到高规格接待,巴嘎班迪总统也接见了代表团。国家电台安排代表团到中央省一位牧民家做客,在中央省首府宗莫德以南大概六、七十公里。年轻的牧民夫妇有一女两男三个孩子,女儿已经十几岁,能帮妈妈干家务活儿。大儿子十岁左右,能骑马放羊。小儿子六七岁,能看牛犊,也会骑马了。

▲作者2003年在中央省草原

牧民夫妇熬了香喷喷的奶茶,摆上自己家做的奶制品,用马奶酒招待来自北京的客人。除了我一个蒙古族以外,代表团其他4位都是汉族同志,怕他们不适应,没让多喝马奶酒,我自己则放开肚子享受了一番。

这时男主人让大儿子牵了一匹枣红马过来,说赠送给远方来的贵客。我们深感意外,这礼物太贵重了,但人家心意是真诚的。苏副总编非常感动,再三感谢主人的盛情。女主人是个快乐幽默的蒙古女人,她说团长如此感谢,还不如把这位小伙子留给我们好了。她边说,边用手指着我们台外事处的王彪同志。王彪年轻英俊,相貌堂堂,显然引起了女主人的好感,我们哈哈大笑。一次友好的采访,以这种无拘无束的笑声结束了。

回国后,每每见到王彪我就跟他开玩笑,想不想再去蒙古,看看你那个家呀?

作者介绍

斯勤:内蒙古扎鲁特旗人,中国国际广播电台蒙古语部原主任,中国国际广播电台乌兰巴托节目制作室前总监

其其格:内蒙古扎鲁特旗人,中国国际广播电台行政处总务科原科长