樊利杰

1975年3月出生于河南省,毕业于南京艺术学院,研究生学位。中国书协会员、湖北省青年书协副主席、江西省书协书法高研班导师、湖北省书法院研究员、广东书法院特聘书法家、千唐志斋博物馆特约研究员。现任书法报网主编。

作品获得第六届中国书法兰亭奖铜奖、第三届中国书法兰亭奖获奖提名,“冼夫人”全国书法大展优秀奖,湖北省第八届书法篆刻展优秀奖,第一、二届湖北省青年展优秀奖,河南省青年展三等奖等。入展全国第九、十届书法篆刻作品展,首届“长江杯”全国书法篆刻作品展,以及全国青年展、小品展、楹联展、册页展、草书展、行书展、扇面展、新人展等。参加中国书协举办的现状与理想——当前书法创作学术批评展、第20届中日自作诗书展、“书写时代”全国名家书法作品展、中韩名家作品邀请展等。先后发表文章约50万字。

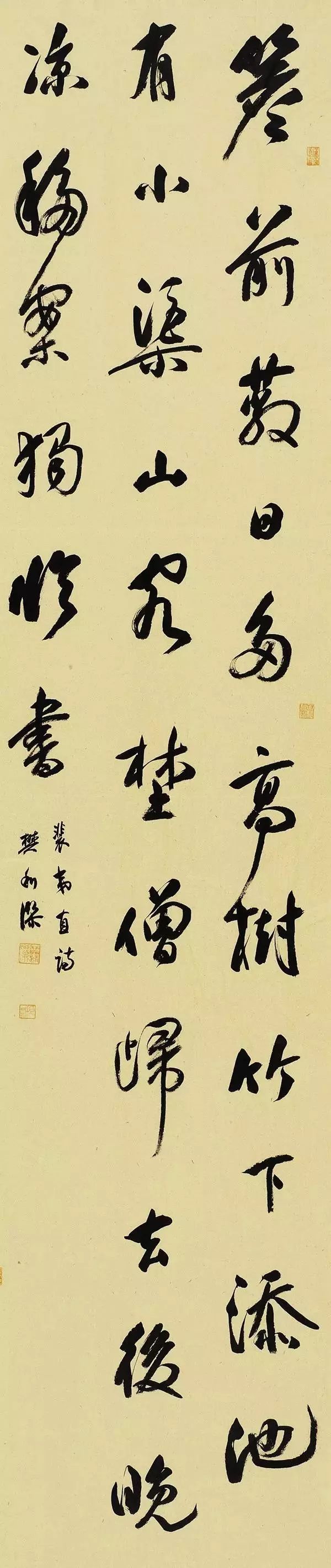

樊利杰第六届兰亭奖获奖作品

我看樊利杰

□ 傅德锋

最早知道河南籍书法媒体人、书法家樊利杰先生是通过订阅河南美术出版社出版的《青少年书法》杂志,那时候他是杂志青年版的责任编辑。直到现在我还在订阅这本杂志,因为它给我的书法生活带来了许多快乐。

第一次与樊利杰见面是在去年,应中国书协之邀去北京中国美术馆参加第六届中国书法兰亭奖开幕式。我是作为自由撰稿人,而他是作为媒体代表去观摩和报道该活动。

樊利杰书法作品

樊利杰和我一样留着再普通不过的小平头,为人朴素谦和得像我的初中同学。我们在北京的宾馆里见面,一起吃饭,一起小酌几杯,自然得就像好长时间没见过面的老朋友一般。当时一起的还有《书法》杂志副主编孙家阜、《美术报》首席记者蔡树农、中国书法家论坛齐玉新、知名评论家李启明等几位朋友。大家在一起有说有笑,气氛十分融洽和谐。樊利杰这次不仅是作为媒体代表,他还是这次兰亭奖的获奖作者。获了奖,主动自掏腰包请我们几个喝了一顿酒,其作为中原汉子的那种慷慨大方由此可知。

樊利杰虽然比我小几岁,但他却有过许多不平凡的人生经历,做过杂志的美术编辑,当过《青少年书法》杂志的文字编辑,现在又是老牌书法报纸《书法报》的责任编辑。他不仅文字功夫好,书法水平高,而且特别爱岗敬业。他在每一个工作岗位上都能够做得风生水起,让领导青眼有加,令同行刮目相看,他是一个非常优秀的媒体工作者。尤其是他在《青少年书法》和《书法报》当责编的这些年,作了很多实质性的工作,由他负责的报刊版面不仅质量高,而且具有很强的可读性,因此,他基本上是一个在主流书法界家喻户晓的人。

樊利杰书法作品

樊利杰的书法主要取法二王一路行草,当然,作为他这样一个艺术视域广阔的人是不可能仅仅局限于二王的。他学习书法有非常明确的价值取向,也就是说,他很明白自己要走一条什么样的路子。既然是主要取法二王一路,那他自然是在这一路经典法帖上下过很多实际的功夫,这从他的作品当中我们完全可以感受得到。

樊利杰的小字行草书给人的第一感觉是清雅、秀劲、沉稳、洒脱。点画清俊,用笔精到;结构随形就势,自然随意,与畅达的行气互为表里。章法布局和谐自然,没有刻意的安排,也很少有那些繁琐的形式上的裁剪拼贴,一切都以素雅大方为尚。他在创作上显然更为注重每个字本身的质量,这与时下那些“内在不足,外在补充”,凭借一些花哨的形式设计来达到炫人眼目的做法截然不同。而且他在书法上有很多独立的思考,他不仅思考整个中国书法史上发生的一切事,而且思考当下书坛出现的各类现象和自己究竟要走一条什么样的路。这一点,是至关重要的。一个人学习书法如果没有独立的思考,就很有可能会进入到一种邯郸学步、人云亦云的怪圈而不能自拔。

樊利杰获奖后接受媒体采访

樊利杰所思考的,正是如何更为正确地进入古人的经典碑帖去吸收自己真正所需要的艺术养料,如何既与古人相合又与古人相离。“合”是入帖,“离”是脱帖。也就是要以最大的勇气打进去,还要以最大的勇气打出来。进入不了古人经典,等于没有入门。进入得不深,等于没有消化。进去了出不来,等于把古人给学死了。要做到这一系列的步骤,也绝不是一朝一夕可以随便达到的。这需要一个相对比较漫长的学习和参悟过程,甚至要为之付出毕生的精力。

樊利杰在不断进入古人的同时也在努力寻找自己的艺术语言,尽管这种迹象就目前来讲还不是十分明显,但其中的端倪还是有迹可查的,比如,他把自己的精力用在了别人不太关注的董其昌书风上,这不仅丰富了当代对帖学取法的宽度,也区别了时人的艺术表现语言。他的作品看上去很高古,使人一望而知是一个在传统经典上下过很大功夫的人,而且他的有些作品给人感觉就像是古人所写,字里行间所流溢出来的那种温文尔雅、行云流水般的气息是很多当下书家所不具备的。这种气息其实就是我们经常所讲的“文气”。而“文气”的有无,则直接影响着我们对作品的文野高下和作者综合修养之好坏的判断。当下很多中青年书家所作,从技术层面而言,固然有很多值得肯定的地方,但欠缺的恰恰就是这种气息,那种让人在不经意间会心一笑的特殊感觉。

樊利杰书法作品

樊利杰的作品,无论大字小字,整体上貌似写得比较平整、稳妥,没有大的起伏开合,也没有那些刻意制造的强烈的矛盾对比。但是经过仔细欣赏品读之后你会发现,他书法作品的那些细微的变化都是在一种看似若不经意的轻拂徐振的自由挥洒中悄无声息地完成的。那种用笔上的精致细腻,结体上的欹侧变化,行气上的或断或连,墨色上的润中带燥,章法上的舒适轻松,都无一不体现出他驾驭笔墨的娴熟技巧。

在樊利杰的创作中,笔尖与纸的时断时连、时疾时缓、时开时合,特别像打太极的感觉,柔中带刚,绵里藏针,刚柔相济。外在的那些“花架子”式的东西在他的笔下都摒弃得一干二净,他注重的是实实在在的那种“内力”,那种“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”的轻松和快意。因此,他的书法作品能够在各大展览上不断显山露水过关斩将就是合情合理、顺理成章的事情了。

樊利杰书法作品

樊利杰之所以能够达到目前的创作水准,我认为除了他在书内功夫的修炼上狠下功夫之外,更与他以专业媒体人的身份不断认识结交全国各地的书家有很大关系,也与他广泛学习各方面的知识息息相关。也就是说,他的书法自始至终都是浸润在文学和其它相关学问修养的汁液里,从不干巴,从不单一。他对中国书法的纵横坐标的通盘了解和熟悉,正是其守其长而知其变的前提。也只有通观全局的人,才能行事不盲目,才可能对自己的人生有长远而切合实际的规划。

他对待书法的方式也与古人有很多相通之处,也就是说,直把书法当做一种兴趣、一种爱好,不刻意求名,不急功近利,只是在日常的工作生活当中,将书法当做一种精神寄托,一种个人修养,在无数个春夏秋冬日日夜夜中甘之如饴长相厮守。因此,樊利杰无论是在书法上还是在事业上,都将具有更加广阔的提升和发展空间。

樊利杰书法作品

听樊利杰述说他的古代生活

夜深,展开字帖,古代的世界便打开在眼前。我总是在想,如果我生活在那个时代,会是什么样子,我生活的场景和接触的人,我的人生我的命运,与现在会有多大的不同,我会做出什么样的事,写出什么样的字?这些只能是假设,永远不会有答案,但我现在的生活,却每天在面对着古人,重负着他们挥运时的一举一动,体验和唤醒已尘封的笔墨情趣、人文心意以及喜怒哀乐。高洁与低俗,呐喊与彷徨,那么真实的在眼前。在字里行间,古今气息已然融通,他们在感染着我,却永远也听不到我的回答。我最爱的是他们随手书写的信札,自然飘逸,没有防备,纯粹的在自我的精神世界。那是一篇篇内心独白,快乐,欣喜,病痛,苦闷,这种心绪与现在哪有区别?改变的是时间和环境,不变的永远是人的心灵。正是这样,写着写着,离他们越来越近,恍然忘记了时光的存在。

我现在的书写,与现今没有直接关系了,因为书写早被键盘和手机取代,墨色被印刷与显示屏取代,书写仅仅是书写,是因为你需要、你喜爱,反倒越来越纯。有时候又想,古时有多少人为了书写而书写呢?留下的名帖是生活记录中迸发出的艺术火花,是无意于佳而佳的天然之作。环境变了,即使用的是古人的笔法,写的是古人的结构,而心态角度已悄然转换,我的古代生活,会回来吗?

会的,为什么书写,这个命题当然需要,这是书写环境所决定,不以个人意志而转移,但如何写得好呢。古人也有命题书写而成佳作,黄庭坚书《廉颇蔺相如列传》,哪有一点的松懈和沉闷?我想,真正的佳作不会诞生在环境这样一个浅层面,而到了忘我书写的时候,你便于他们的心灵等齐了。

樊利杰书法作品

每当放下现实的疲惫与纠缠,长时间地与古人静静对望,然后一笔一画由纸上生成,我常常忘记当时的时间,忘记历史的时间,我们都在书写,都在感受毛笔“惟笔软则奇怪生焉”和“碗下有鬼”的快意。我刚像学生一样模仿和学习,这会却已习惯忘记所学,任由书写、忘记书写,与古人一样等齐地面对着将要的下一笔。没有贵贱之分,没有得失之虑,只是在书写。在古代,这样的书写对我来说可能远远不够,那时候没有书法家,亦没有书法媒体和书法教育,我只能干点别的,积极面对社会,投身于更大的理想,然后退一步的时候,就寄情山水和笔墨,但我知道,能留给后世的,只能是生活的“余事”——书写。

对笔墨之爱,古今没有差异,真正好的书写心情也没有差异。我庆幸,在有了电脑、电视、电影的新时代,我能体味古人之乐,感受古人思绪哲学和书写方式,并与之息息相通甚至惺惺相惜,实在是有意义的事情。我的书写,亦是我的古代生活的侧影,古今的界限被打破,我分不清,便不愿分得清了。

樊利杰书法作品

追寻关于书法的纯净

□ 樊利杰

我喜欢纯净的人,当然也喜欢纯净的书法。笔在手上,总是要求自己干净一些,简约一些,不要那么复杂,以至于让人觉得这是个庞大的工程,里面包含太多的信息。在书法的世界,我喜欢有历史感的清气,用心去感受一笔一画,仿佛穿越到那个人力社会,空旷的山林里有厚厚的落叶、潺潺的流水,呼吸是有氧的、心态是轻松的。

也许只有这样的人,才能有这样的追求,才愿意书写这样的作品。一眼看来,一定是传统的,再细看,却未必是人人愿意坚持的。这里面不知包含了多少个夜晚,一盏孤独的灯下和一个不知疲倦的人。这样的作品,看似不动声色,没有大开大合、眼花缭乱,而一笑一颦一眼神却都是真功夫。

但我愿保持这种简单,以追寻关于书法的纯净。

或许别人看来如小儿科,但在我心中,它已经渐渐长大;在别人看来成熟了,其实这里面还住着一个童心。

“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,学了20多年书法,现在还在坚持。只是字已经不是那时的字了,人还是那时的人。

樊利杰书法作品

创作手记

□ 樊利杰

近讀古帖,深刻體會“静”字,草書若奔,氣勢如虹,却也要動中寓静,心思單純。况行書緩緩道來,尤不能急,遠觀細察皆妙,方爲珍品。遠觀在於明黑白濃淡、收放聚散之理,并擴胸次,長見聞,大處著手,讀書著文,心生靈巧,手使靈氣;細察則需經年纍月之功,氣息絲絲入微,韻味綿綿悠長,如坐對古賢,一顰一笑皆領之於心,會之於手,心手雙暢。唯静,所學才能沉澱而化之。反之則躁,滿紙浮塵,看似才情,實無知無畏矣。

唐·裴夷直《晚凉》 241cm×50cm

来源:文画乐读