最强

风光手机

你刚刚看到的这些画面——没有运动相机,没有电影机,甚至没有专业无反。

这一切,都是由一台手机完成的。

作为前代超大杯「灭霸」的继任者,vivo 给 X200 Ultra 起了一个新名字——「v 单」,这个称号不止是自信,更是一次有力的对标:毕竟,微单一直意味着专业影像设备的门槛。

实践出真知,接下来,我们会用 iPhone、Pocket 3 与 X200 Ultra 贴身肉搏,一一对比,甚至将其带到星空之下,看看这个「v 单」,是否名副其实。

视频完整评测,戳这里!!

主摄不复存在,大三元登上手机

X200 Ultra 上迎来了一个注定富有争议的改动——将传统摄影的「大三元」理念引入手机,对影像阵列的三颗镜头,进行了一个焦段重组,一改前代的焦段布局,打造了一个新的焦段阵容。

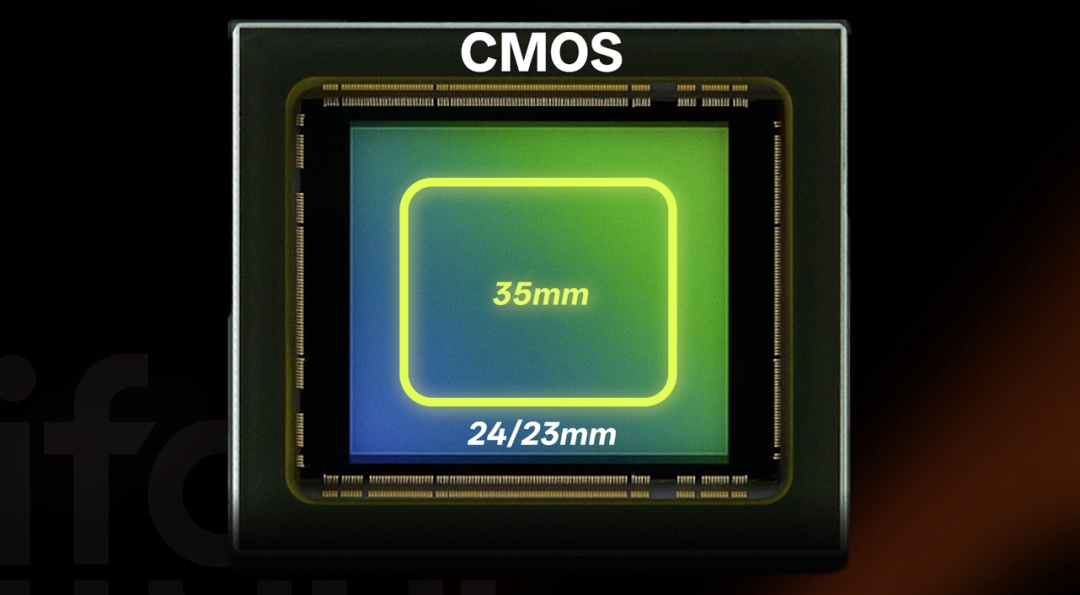

相比上一代 Ultra,vivo X200 Ultra 的超广角镜头传感器升级到 1/1.28 英寸传感器,面积增大了 125%,主摄搭载与超广角镜头同样的传感器,焦段从 23mm 调整为 35mm,争议最集中的点,就在这颗主摄上。

不少人认为,它在传感器尺寸上比起友商、甚至自家前代超大杯都有所缩水,但我们必须注意一个关键问题——抛开焦段谈成像面积就是耍流氓。

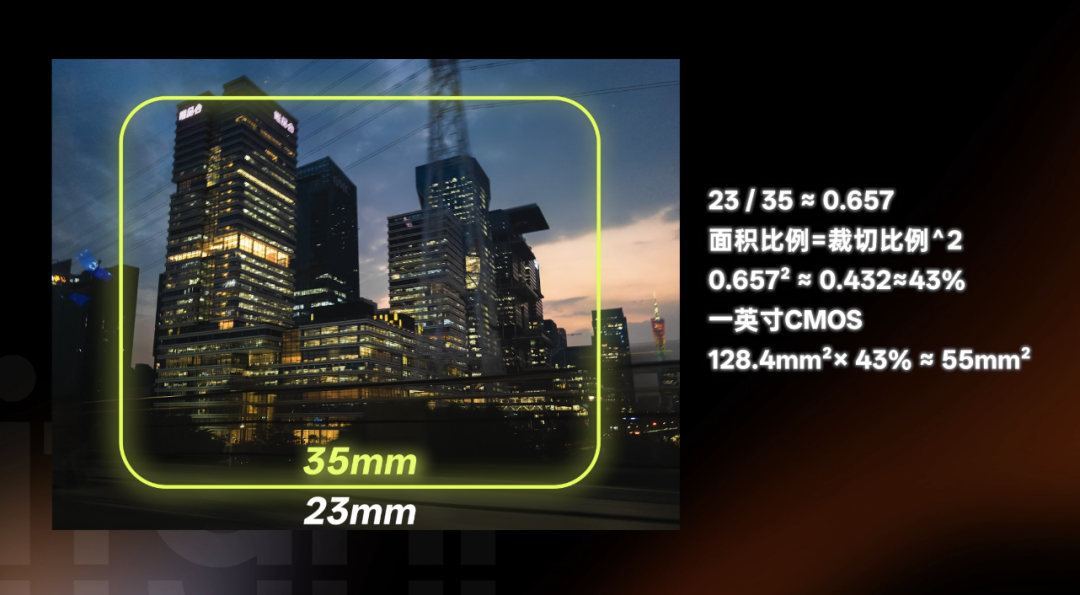

一般来说,手机从较广的焦段裁切到 35mm,并不意味着镜头变长了,而是只用传感器中心那一小块区域,模拟出了一个更长焦段的视角。

那么这块区域,到底有多大?

以 vivo X100 Ultra 为例,根据视角的反比关系,从原始焦距裁切到目标焦距,相当于缩小了成像宽度和高度,但是图像是二维平面,缩小了宽度和高度,自然会导致面积缩小为原来的平方,所以当选择 35mm 焦段拍照时,vivo X100 Ultra 实际只用了原始传感器约 43% 的面积。

也就是说,当选择 35mm 焦距拍照时,X100 Ultra 实际只用了原始传感器约 43% 的面积,约为 55 平方毫米,只比五年前的 iPhone 11 略大一些,远远赶不上 X200 Ultra 那颗 1/1.28 英寸传感器的全幅输出面积。

至于为什么 35mm 更重要?

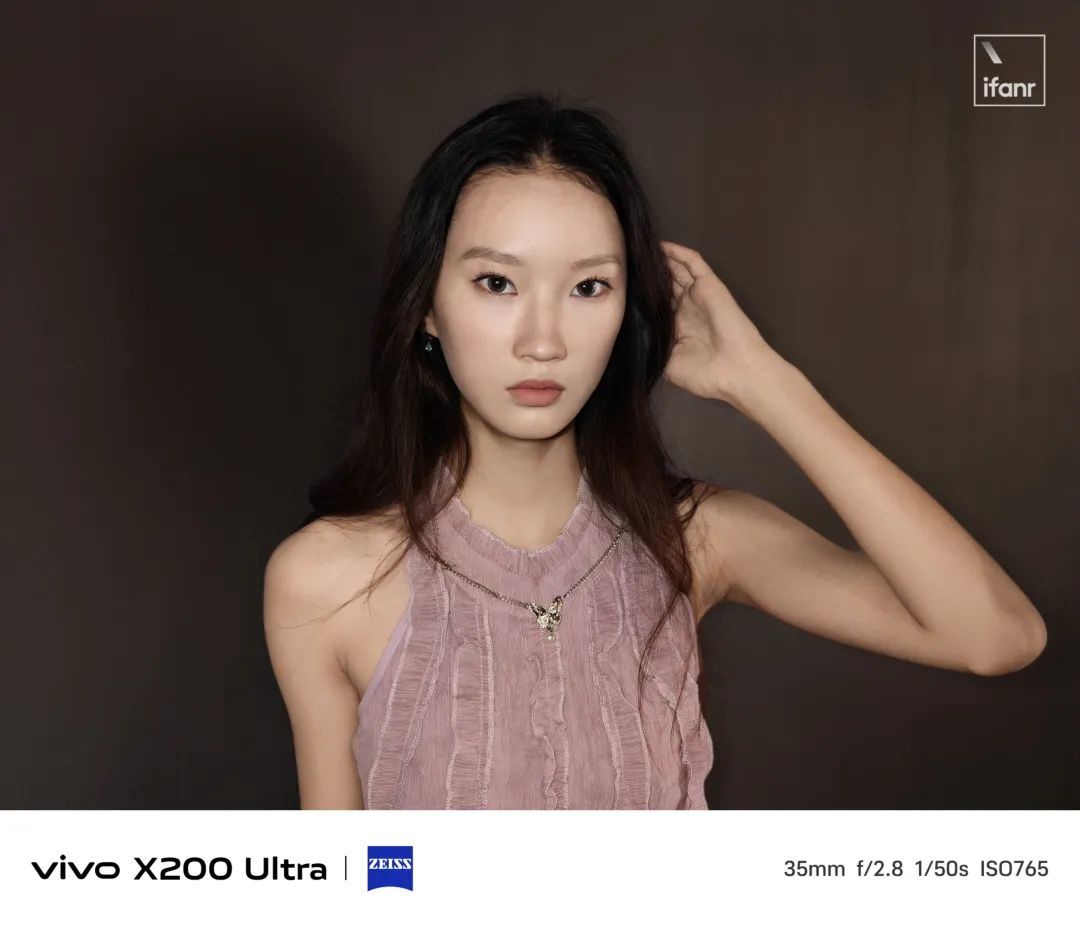

这个焦段是经典的人文摄影焦段,相比 23mm,35mm 更贴合人眼的对焦范围,可以避免过多的元素进入画面,降低构图的复杂性,做到所见即所得,35mm 比 24mm 甚至 23mm 更好用,是百年摄影史总结出的,二楼必须建在一楼上面一般的铁律。

左右滑动,查看更多样片

当然,35mm 好用的代价就是更为凸起的影像模组,再加上 vivo 在这一代传感器上使用了一种名为 2×2 OCL 的技术,这种技术可以提高对焦速度,但代价是分辨率有所下降,所以超广角镜头承担的 28mm 焦段画质并没有那么理想。

同时,vivo 也没有在 14mm 到 28mm 之间预设一个中间焦段,导致视角跨度非常夸张,在使用预设焦段时,跳跃感会很强。

不过,我认为这还是有一定的积极意义——过去偏广的主摄,是硬件主导下的被动结果,参数好看,但不够好用,一英寸的处境,更多是可远观而不可亵玩。

而这一次,是主流手机厂商首次尝试从用户的真实需求出发,反向定义光学焦段布局,以真实需求倒推硬件配置;

是从「堆料」到「解题」的思路转变,也是更积极、更主动地追求更好的影像体验。

光学焦段布局改变的,不只是照片,还有视频。

打开录像,你会发现 X200 Ultra 的默认视角不再是调用主摄的方案,而是换为了超广角镜头,这颗超广角镜头的解析力大幅跃升,直接带来的,就是更大的裁切空间,进而提供了更强的防抖性能。

在默认模式下,X200 Ultra 会将画面保持在 20mm 左右的 vlog 甜点视角,减少的 6mm 用于电子防抖的空间, 这个焦段与红极一时的 Pocket 3 非常接近,在超广角镜头提供的裁切空间支持下,vivo X200 Ultra 也获得了强大的防抖性能,与自带云台的 Pocket 3 打得有来有回。

如果你觉得默认模式不够广,没关系,你可以打开视角扩大功能,此时被裁切掉的画面会回归一部分,视野变得更广阔,当然,防抖性能会下降一些;如果你觉得默认模式不够稳,它还有一招——打开超级防抖模式,视角会进一步裁切到 23mm,换来几乎「铁板一块」的画面稳定性。

我试过用默认防抖模式手持拍摄,环绕一圈并后退,画面依旧稳定,实话说,默认防抖表现已经相当出色了。

一颗镜头,三种视角、三档防抖,可谓是进可攻、退可守,配置拉满,过去你想用手机拍个 vlog,主摄不够广、走两步抖三下的窘境,一去不返了。

一键直录银河,但略有遗憾

看完 X200 Ultra 强大的防抖能力,我们终于进入了风光摄影的重头戏——星空!

不过,这颗耀眼的明珠可不容易摘取——原因很简单:星星,实在太暗了。

在天文学里,星星有自己的亮度单位,叫视星等。

夜空中最亮的天狼星是 -1.46 等,而大多数肉眼可见的星星在 +3 到 +6 等之间。

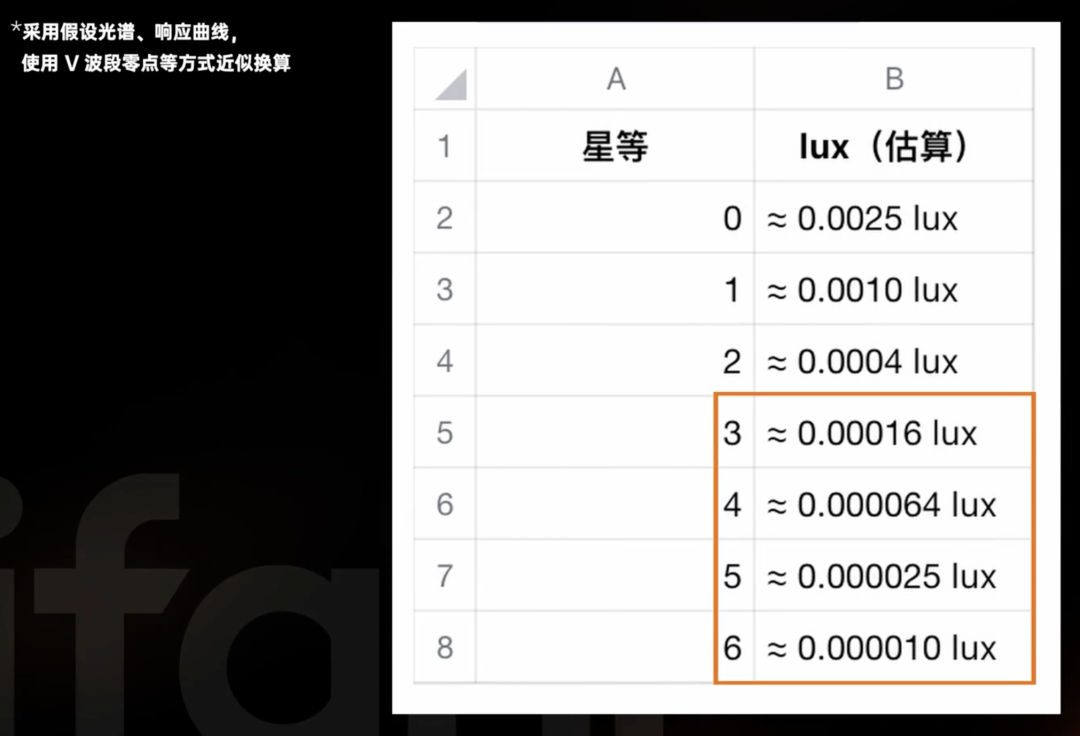

视星等这玩意儿不能直接跟我们熟悉的亮度单位 lux 互换,但可以粗略地近似换算一下:+6 等的星星亮度,大概只有 0.0001 lux,而日落后昏暗的房间,也有 10 lux 左右。

换句话说,星星比你房间里最暗的角落,还暗十万倍。

想要记录这样的星空,在以前需要高感足够强的相机、大光圈镜头、长时间曝光和极度稳定的三脚架,还要避开城市、避开月光、避开坏天气……才有机会拍出一张像样的银河照。

在了解了星空延时的拍摄难度后,我们带着 vivo X200 Ultra 来到了最后一站。

这里是广东秤架的石离磅,海拔约 730 米,距离最近的城市阳山县 66 公里,光污染控制得相当不错。在天气晴朗的夜晚,这里是广东省内少有的星空观测优质选址之一。

在这里,我们打算直接尝试挑战难度更高的星空题材——日转夜星空延时摄影。

在传统摄影中,拍摄日转夜延时这种题材通常需要从傍晚开始架设设备,一直拍到夜深人静,直到满天繁星升起,整个拍摄过程可能持续五个小时以上。

由于光线变化极为剧烈,拍摄者需要精确调节每个阶段的快门速度、拍摄间隔、白平衡过渡和对焦,才能稳定地记录下从夕阳余晖到夜空繁星的完整过程。接着,再把数十 GB 的素材导入专业软件,经过裁剪、调色,最后可能需要几天的时间才能剪辑出一段只有 10 秒钟的视频。

中间任何一个环节出问题,所有的努力就可能前功尽弃。

但现在,凭借对 7000 组曝光参数的学习,X200 Ultra 可以智能识别调整白平衡和曝光参数,一键做到日转夜的高难度延时摄影。

我们开始拍摄的时间是下午六点,此时正值傍晚前夕,太阳已经逐渐靠近地平线,架好手机三脚架,打开相机,滑动到风光与夜景模块,切换到延时模式,设置到 4K30p 的延时成片格式,按下快门,

X200 Ultra 就接管了一切复杂设置,开始记录。

虽然天公不作美,日落时分和前半夜的天空被厚重的云层覆盖,但后半夜,我们还是等到了宝贵的晴朗窗口期,风将云层撕开一道口子,短暂的等待后,银河从山后升起,甚至还捕捉到了几颗流星。

短暂的窗口期结束,零散的云层再次回归,十二个小时过去,太阳慢慢升起,延时摄影也进入了尾声。

这么看,成片是不是很圆满?

但实际上,还是出现了一些小意外——

画面中,那个橙红色的火球,正在冉冉升起,但你可能没猜到——它并不是太阳,而是月亮。

之所以出现这样的情况,我们猜测是因为这颗天体在凌晨四点左右悄然升起,由于它的亮度远高于星星,手机程序误将其识别为太阳,提前进入了白昼模式,白平衡逐渐偏向暖色调,直到天体升高到画面大半,手机才猛然意识到——这竟然是月亮!然后,在不到一秒的时间里,迅速调整白平衡,让这条延时,有些烂尾。

不过,瑕不掩瑜,尽管有这个小小的瑕疵,毕竟这只是一个通过 OTA 更新就能轻松解决的小问题,但曾经那些繁琐的计算步骤和高高在上的技术门槛,现在已经被智能算法所简化,手机影像,曾将摄影的权力从专业人士和昂贵设备手中普及到每个人的掌中,如今更进一步,让每个人都能更轻松地挑战曾经看似无法逾越的高难度题材。

这一步,确实迈得很大。

手机影像的「日转夜」

斗转星移,日升月落。

十二个小时的拍摄,被浓缩进短短数十秒的视频里,像是在用光影讲述一个缓缓展开、又迅速划过的故事。

但如果你拉高一个维度来看,其实这不只是夜晚的故事。

过去十几年,手机影像也在经历自己的「日转夜」——

从那台 1/3.2 英寸传感器的 iPhone 4s,到今天这台能拍 Log、能拍星空延时、还能拍 4K120p 的旗舰手机;

从手机代替相机还是一种噱头,到如今已经有越来越多的场景,好像真的没必要带相机了。

影像的跃迁与普及,就像日夜交替的蓝调时刻那样,悄无声息,却翻天覆地。

这期间,有的功能如流星般稍纵即逝,为移动影像留下短暂灵光;也有的创新如恒星般一经点亮,就长久照耀移动影像的夜空。

但不管是转瞬即逝的流星,还是亘古不变的恒星,最终它们的轨迹都指向同一个方向——

让更好的影像,落到每个人的掌心。