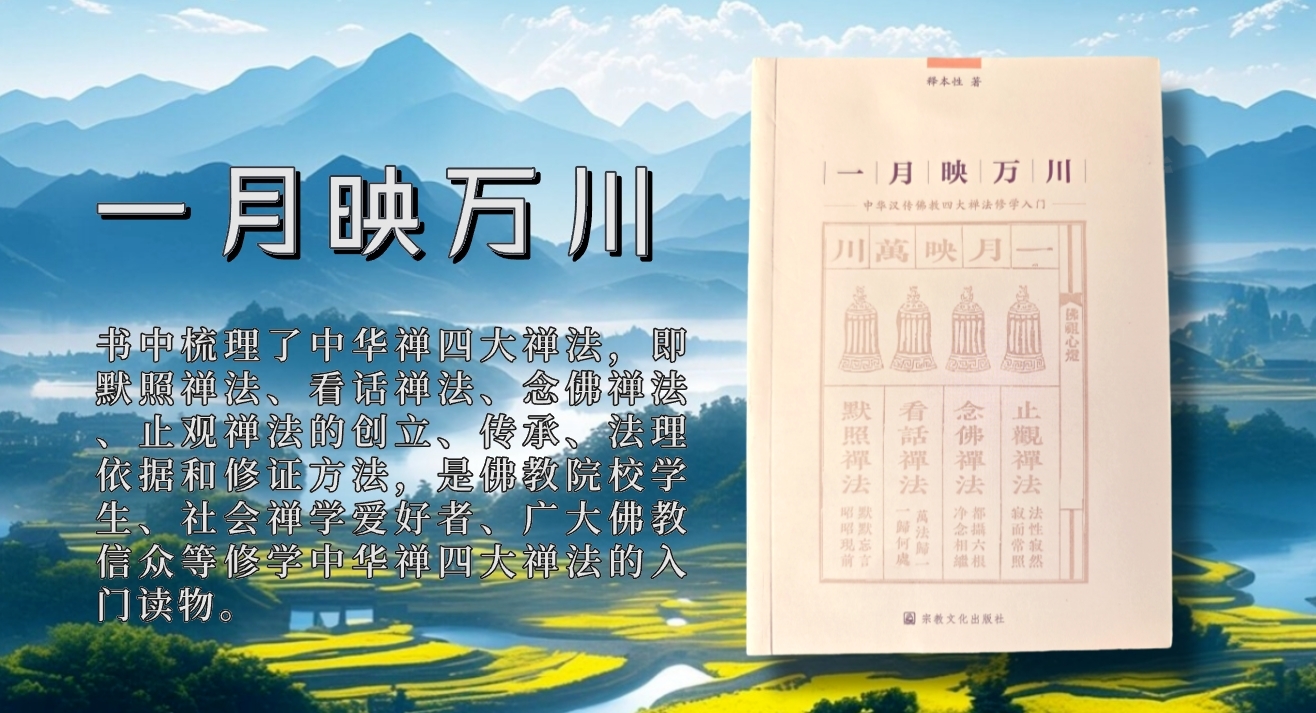

本文出自宗教文化出版社出版的《一月映万川——中华汉传佛教四大禅法修学入门》,书中梳理了中华禅四大禅法,即默照禅法、看话禅法、念佛禅法、止观禅法的创立、传承、法理依据和修证方法,是佛教院校学生、社会禅学爱好者、广大佛教信众等修学中华禅四大禅法的入门读物。以下为原文部分摘录:

本自清净的自性是禅宗明心见性的法理根本,也是看话禅法的法理依据。

看话禅法是借用公案以摧破知见情识,即不靠逻辑思维和意识分别,而依直觉体悟,屏绝杂念,扫除思量知解,行住坐卧,念兹在兹,由此而起疑情。日久功深,疑至心忘虑绝处,蓦然打破疑团,灵光闪现,悟境现前,发现自己的本来面目。

大慧宗杲禅师的看话禅法继承了六祖慧能大师一脉南宗禅法的传统思想,力图回到禅宗不立文字、自悟自证本心本性的根本精神中来。

慧能大师曾说:“此法门中一切无碍,外于一切境界上,念不起为坐,见本性不乱为禅。”又说:“外离相曰禅,内不乱曰定。”慧能大师认为不要局限于坐禅的形式,见自本性,行住坐卧都是禅,搬柴运水无不是禅。这也正是大慧宗杲禅师所继承和发扬的。

大慧宗杲禅师指出,接引立志明心见性之禅修者,看话禅具有优越性、普适性:

我此门中,不论初机晚学,亦不问久参先达,若要真个静,须是生死心破,不着做工夫。生死心破,则自静也。先圣所说“寂静方便”,正为此也。自是末世邪师辈不会先圣方便语耳。左右若信得山僧及,试向闹处看“狗子无佛性”话,未说悟不悟,正当方寸扰扰时,谩提撕举觉看,还觉静也无?还觉得力也无?若觉得力,便不须放舍。

日用随缘时,拨置了得静处便静,杂念起时但举话头。盖话头如大火聚,不容蚊蚋蝼蚁所泊。举来举去,日月浸久,忽然心无所之,不觉喷地一发,当恁么时,生也不着问人,死也不着问人,不生不死底也不着问人,作如是说者也不着问人,受如是说者也不着问人。

如人吃饭,吃到饱足处,自不生思食想矣。

但将妄想颠倒底心,思量分别底心,好生恶死底心,知见解会底心,欣静厌闹底心,一时按下。只就按下处看个话头。僧问赵州:狗子还有佛性也无。州云无。此一无字,乃是摧许多恶知恶觉底器仗也。不得作有无会,不得作道理会,不得向意根下思量卜度,不得向扬眉瞬目处垛根,不得向语路上作活计,不得飏在无事甲里,不得向举起处承当,不得向文字中引证。但向十二时中、四威仪内,时时提撕,时时举觉。

才觉思量尘劳事时,不用着力排遣。只就思量处,轻轻拨转话头,省无限力,亦得无限力。

愿公只向疑情不破处参,行住坐卧不得放舍。僧问赵州:狗子还有佛性也无。州云无。这一无字,便是个破生死疑心底刀子也。【1】

所谓疑情,指学人在学佛修禅过程中出现的对佛教经论义理和祖师机缘语句的种种疑问、迷闷。大慧宗杲禅师认为,当种种疑问、迷闷出现时,不要通过揣摩钻研经论语句以及询问他人来消除这种种疑问、迷闷:

于理性上得滋味,经教中得滋味,祖师言句上得滋味,眼见耳闻处得滋味,举足动步处得滋味,心思意想处得滋味,都不济事。

不著问人,若一向问人,佛语又如何,祖语又如何,诸方老宿语又如何,永劫无有悟时也。【2】

怎么破除种种疑问、迷闷呢?大慧宗杲禅师认为最好方法是看话头。他说:

疑情未破,但只看个古人入道的话头。移逐日许多作妄想的心来话头上,则一切不行矣。

所谓工夫者,思量世间尘劳底心,回在干屎橛上,令情识不行,如土木偶人相似,觉得昏但没巴鼻可把捉时,便是好消息也。莫怕落空,亦莫思前算后,几时得悟,若存此心,便落邪道。【3】

当代禅门大德正果长老在著作《禅宗大意》中说:

临济宗的参禅,特别重视妙悟见性。其成为妙悟的条件,必须穷心绝路。穷心绝路,不容易做到,但参禅者必须做到这一点,才能见性,悟无所得,否则必将半途而废……因此……提出“参话头”的方法作为参禅的敲门砖。【4】

虚云老和尚也指出:

宗门主参禅,参禅在“明心见性”,就是要参透自己的本来面目。所谓“明悟自心,彻见本性”这个法门,自佛拈花起,至达摩祖师传来东土以后,下手功夫,屡有变迁。在唐宋以前的禅德,多是由一言半句,就悟道了。师徒间的传授,不过以心传心,并没有什么实法。平日参问酬答,也不过随方解缚、因病予药而已。

宋代以来,人们的根器陋劣了,讲了做不到。譬如说“放下一切,善恶莫思”,但总是放不下,不是思善,就是思恶。到了这个时候,祖师们不得已,采取以毒攻毒的办法,教人学公案。于是看话头,甚至于要咬定一个死话头,教你咬得紧紧,刹那不要放松,与老鼠啃棺材相似,咬定一处,不通不止,目的在一念抵制万念。这实在是不得已的办法,如恶毒在身非开刀疗治难以生效。

参禅在“明心见性”,就是要参透自己的本来面目。用“念佛是谁”这一话头,代替念诵阿弥陀佛……如果参透了这个话头,就会……破除了“我执”,达到“见性成佛”的目的……所以说看话头,或者是说看“念佛是谁”,就是观心,即观照自心清净觉体,观照自性佛。【5】

《楞严经》指出:

众生迷闷,背觉合尘,故发尘劳,有世间相。

从始洎终,念念生灭,遗失真性,颠倒行事。性心失真,认物为己。轮回是中,自取流转。

一切众生,从无始来,迷己为物,失于本心,为物所转。故于是中,观大观小。若能转物,即同如来。【6】

《首楞严经钞》云:

“若能转物,即同如来”者,心外无物,物即是心。但心离分别为正智,正智即是般若。【7】

虚云老和尚对《楞严经》非常重视,常用其来阐明禅理。他曾开示说:

在楞严会上憍陈那尊者说“客尘”二字,正是我们初心用功下手处。他说:

“譬如行客,投寄旅亭,或宿或食,宿食事毕,俶装前途,不遑安住。若宾主人,自无攸往。如是思惟,不住名客,住名主人,以不住者,名为客义。又如新霁,清旸升天,光入隙中,发明空中,诸有尘相,尘质摇动。虚空寂然,澄寂名空,摇动名尘,以摇动者,名为尘义。

“客尘”喻妄想,“主空”喻自性。常住的主人,本不跟客人或来或往,喻常住的自性,本不随妄想忽生忽灭,所谓“但自无心于万物,何妨万物常围绕”。尘质自摇动,本碍事不着澄寂的虚空,喻妄想自生灭,本碍不着如如不动的自性,所谓“一心不生,万法无咎”。

此中客字较粗,尘字较细。初心人先认清了“主”和“客”,自不为妄想迁流;进一步明白了“空”和“尘”,妄想自不能为碍。所谓“识得不为冤”,果能于此谛审领会,用功之道,思过半了。【8】

看话禅法即是通过看话头来生起疑情,断除心中的妄想、妄念,回光返照,参透自己的本来心性,以达到“明悟自心,彻见本性”

本性法师简介

本性法师,福建省宁德市人。先后毕业于南京栖霞山佛学院、北京中国佛学院、斯里兰卡凯拉尼亚大学研究生院,获得硕士学位。泰国摩诃朱拉隆功大学荣誉博士、中国巴利语系高级佛学院专业课教材编写组成员、评审组成员。

学术研究的主要领域为:中国汉传禅学禅法、佛教社会学、南传佛教《清净道论》与汉传佛教《楞严经》的比较研究、佛教教育与创新科技。现任中国佛教协会海外交流委员会副主任、福建省佛教协会常务副会长、福建佛学院院长、福建省开元佛教文化研究所所长。兼任泰国摩诃朱拉隆功大学大乘佛教研究中心中方主任。主编出版《圆瑛大师全集》《福建历代高僧评传》等。出版个人佛学专著《中华佛教禅门五宗》《中华佛教四大禅法》《中国禅法的跨国与跨界》等。出版个人学修《禅思录》与《禅旅记》逾十部。应邀于美国、英国、法国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、斯里兰卡等演讲中华禅学三十多场。

附录:

1. (宋)蕴闻编著、潘桂明释译:《大慧普觉禅师语录》,北京:东方出版社,2018年,第269页。

2. (宋)蕴闻编著:《大慧普觉禅师语录》,《大正新修大藏经》第47册,第934页。

3. (宋)蕴闻编著:《大慧普觉禅师语录》,《大正新修大藏经》第47册,第934页。

4. 正果:《禅宗大意》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第142页。

5. 虚云著、释明贤选编:《虚云老和尚禅要》(云门宗丛书),上海:上海古籍出版社,2018年,第5页。

6. 南怀瑾:《楞严大义今释》,上海:复旦大学出版社,2017年,第123页。

7. (宋)释延寿著,李利安主编,杨航整理:《宗镜录》,西安:西北大学出版社,2006年,第1399页。

8. 虚云著、释明贤选编:《虚云老和尚禅要》(云门宗丛书),上海:上海古籍出版社,2018年,第16页。