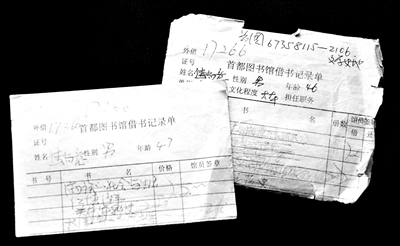

手填的首图借书目录单

首图便签和借书单

作者在首图写生

当年在首图院里的写生作品

◎焦尚意(退休媒体人)

我上高中时,“知识改变命运”的思想已经蔓延开来。尽管那时候没这个提法,但学校也开始强调“教学质量”。

星期日,我常和同学老赵一块儿去国子监的首都图书馆。那时正是求知欲旺盛之时,逮着什么看什么,但哪儿有书呢?图书馆!我们在那儿看了不少市面上见不着的书,也为日后走向社会积累了一些知识储备。我常找点儿武器装备的内容看,而老赵爱看心理学方面的书,在我们那个年龄段就算很超前的了。我们“猫”图书馆,主要动力是兴趣,说好听点儿,多看书、温功课,也幻想一毕业能考大学。

由于首图阅览室座位有限,所以星期天一大早,首图大门口准扎着一堆人,等着进去占座位。阅览室地处“国子监”最里边的院子,所以大门一开,虽说是蜂拥而入,但不像商场开门那样,抬腿就往里窜。那时的商品供应紧张,要买啥东西,你得在商场一开门就往里冲,直奔卖豆腐、卖带鱼之类的柜台那儿去排队。进首图的主儿,既怕走慢了领不着阅览室的座位号,可似乎又还想保持点读书人的范儿,所以底下两条腿紧捯,上身尽量保持平稳,像木偶,又跟竞走有一比。

我一边紧着走一边和老赵说:你看,都拿着劲儿呢,咱俩一跑,他们全得跟着跑,你信不信?果不其然,我们俩一跑,所有人呼啦一下就全跟着狂奔起来。

从小我就常爱往国子监跑。在老北京的话语里,“国子监”首先是一条街,东连雍和宫大街,西接安定门内大街,街两头都有牌楼,蓝底上写的是“成贤街”三个金字,整条街绿荫如盖;另一个意思才是古代教育机构。首图从1956年至2001年一直假座孔庙西侧的国子监——元、明、清三代最高教育管理机关和国家的最高学府。在“国子监”大门和里边太学门之间,院子西侧的一排房子,就是首图的少儿阅览室,那里的画报、小人书,给我们一群穷孩子带来无穷的快乐。

后来在家里抽屉底儿有了“发现”,那是我一直装借书卡的牛皮纸袋儿,以前装贴照片的纸质借书证,早磨损得不成样子,颇似有点儿年头儿的“文物”了。现在看起来挺滑稽,当年借书还要填图书的定价。

那时在阅览室看书要先填借书条,递到柜台里,图书馆工作人员接过去,转身进里边书库去找,如果不巧你要借的书都被人借走了,你还得照方抓药重填单子换一本。真往外借书,要到院子东西两侧的厢房配殿,程序和在阅览室借书差不多。

那年我正在首图院儿里写生,画的是透过琉璃牌坊看见的辟雍殿,那是我第一次在绷起来的土造画布上画油画。正画着,我哥急急火火地赶来叫我回家,我赶紧收拾画箱,出门取车往家骑。那是闺女她妈——那时的对象来我家了,也不记得我当时激动了没有。

印象里首图搬到东三环的华威桥畔后,设备更新,用上了借书磁卡(我还把卡也装在那个纸袋里了)。此时图书也可以开架自取了,借书越来越便捷,但借书还书的手续还要由工作人员办理。后来首图新馆开张,借书还书全自助,效率提高又省事,高科技真不赖,老话讲“没花钱的不是!”

忘了是什么人跟我说过:你没事就看书,什么书都看,十年二十年地看下去,才能对一般的事情有个大概的了解。这一看就刹不住了,一直看到今天。我的体会是,真想看书就去借,自己买的没准儿随便翻翻,塞书柜里多少年都不再动了。除了工具书、资料性质的书或者具有收藏价值的画册,其余的我基本不买,就这样书柜里还满满当当呢,冷不丁成了个“读书人”。

“……时间都去哪了?还没好好感受,年纪就老了;生儿养女一辈子,满脑子都是孩子哭了笑了。时间都去哪了?还没好好看看你,眼睛就花了;柴米油盐半辈子,转眼就只剩下满脸的皱纹了。”这是电视剧《老牛家的战争》片尾曲中的感叹,也是观众回味那场“战争”不胜唏嘘的共鸣。戏里的悲欢,说到底是现实的浓缩,是对人性的拷问。我给《北京电视》周刊写过看这个戏的评论。

每个月去一次首图成了我的习惯,用老词儿说几乎是雷打不动。以前每次最多可以借5本书,现在能借10本。翻开一本书就相当于进入了一个未知的世界;还有在书架中流连的那种惬意非常,古今中外,天地之间,任由徜徉。这儿没“黄金屋”“颜如玉”什么事儿,唯有阅读的快意、“原来如此”的豁然,犹如长期近视,忽然戴上了合适的眼镜,看什么都清晰起来,“荡胸生层云,绝眦入归鸟”也不过如此吧。

2024.8.23

手绘及供图/焦尚意