执笔/李小飞刀

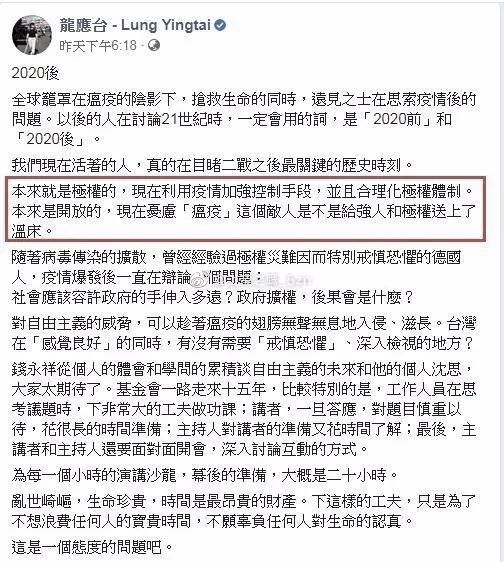

龙应台女士近日在推特上发了一段短文,取名叫“2020后”。

龙女士说,我们正在目睹二战后最关键的历史时刻,“本来就是极权的,现在利用疫情加强控制手段,并且合理化极权体制。本来是开放的,现在忧虑‘瘟疫’这个敌人是不是给强人和极权送上了温床”。

她说,曾经历过“极权灾难”的德国人正在辩论:社会应该容许政府的手伸入?政府扩权,后果是什么?

她警告,对自由主义的威胁,可以趁着瘟疫的翅膀无声无息地入侵、滋长。

在此次新冠肺炎全球疫情当中,大规模的检测、集中隔离及人身限制措施被证明有效,大政府相对小政府更有能力将分散的医疗和社会资源集中起来。

在法国,马克龙声称要反省“民主国家所暴露的缺陷”,夺回国家对民生医疗行业的控制权。

在德国,龙女士口中正在“辩论”的德国人实际上为另一件事心有余悸:如果疫情在明年暴发,失去了默克尔(将在2021年退休)这样一位“强人”的德国该怎么办?

在龙应台眼里,相对于病毒,大政府才是人类更为可怕的“敌人”。这符合冷战中及结束后西方自由主义知识分子将苏联体制与纳粹政府、古拉格与奥斯维斯嫁接到一起的话语逻辑。

然而,这样一种小知识分子的意识形态话语,不符合人类千年来与疾病搏斗,尤其是数百年来与天花、霍乱、麻疹、鼠疫、伤寒等等在内的流行病斗争的血泪史。

1

天花是人类历史上最古老也是死亡率最高的传染病之一。

16世纪,天花病毒随着西班牙殖民者登上美洲大陆,在当地造成了可怕的种族灭绝。1521年天花疫情第一次大流行,差不多一半的阿兹特克人死去;1545年、1564年、1576年三次暴发,“新西班牙”(大致相当于今天的墨西哥、中美洲及美国南部)土著从约2000万减少到不足200万,秘鲁印加人从约700万人减少到约50万。

在18世纪初的欧洲,天花是“婴儿杀手”,除了腹泻外,天花夺走的小生命比其他任何疾病都要多。在英国,一个人口不到5000的城镇,1769年到1774年有589个儿童死于天花,其中466人在3岁以下,只有一个孩子活过了10岁;在伦敦,85%死于天花的人不到5岁。在德国柏林,差不多同一时期,98%死于天花的是12岁以下的孩子。

天花这种病有两个特征:一是痊愈后可获终生免疫;二是临床表现为重症和轻症两种,重症病死率为25.5%,轻症病死率为0.1%~1.0%。在长期的经验累积中,人们发现,可以把一个轻症病人的组织或者分泌物注入到接种者身上,使对象获得终身免疫。

在中国,大夫从轻症病人快干的痘疮上取下结痂,把痂碾成粉吹到接种者鼻子里;在奥斯曼帝国,医生从脓包里划出一点脓,用刀在接种者身上划一个口子,把脓揉进去。这两种方法被称为种人痘。

从历史上看,与疾病做斗争,最大的敌人反而不是疾病。

18世纪时,欧洲科学界已经知道土耳其有种人痘的方法,但是没人敢尝试,打破沉寂需要有超越常人的勇气。1717年,土耳其驻君士坦丁堡大使夫人叫来了几个伦敦医生,当着他们的面给自己5岁的女儿接种,这个孩子后来发病很轻,她的试验给英国上层人士留下了深刻印象。

但大使夫人的个人勇气不足以推动整个社会的医疗变革。 由于人痘接种后并不一定是轻症,100个人里还是有两三个人死亡。又有人怀疑,个人接种增加了病毒携带者,反而会让病毒传播更广。人痘因此名声不佳,在欧洲推广度很低。

在北美,一个叫博伊尔斯顿的医生首先采用人痘法,他给自己6岁的儿子和两个奴隶种痘,成功后又接种了244人,其中6人死了,博伊尔斯顿被指控传播疾病,勉强逃过私刑,只能洗手不干。

而转机来自于很多人印象中的“自由斗士”本杰明·富兰克林与华盛顿,在儿子死于天花后,富兰克林向华盛顿积极介绍了另一位医生基尔帕特里克倡导的大众种痘计划,而华盛顿就此强制在军队中推广种痘,还为此专门建立了医院。北美的经验传回欧洲,方才又引起欧洲的兴趣。

但人痘风险高的问题还是没有解决。1796年,英国人爱德华·詹纳从“挤奶姑娘最美丽”的传说中发现,一个人在挤牛奶的过程中可能感染牛痘,而牛痘对人体的危害很小,人传人的风险也低。经过多年的严谨试验,他把这一成果向公众公开,却引起激烈反对,种人痘是门赚钱生意,詹纳断了别人财路;教士在讲坛上大骂把动物的病传给人是罪恶,詹纳成了欧洲漫画家当时最爱贬损的主题。

整个19世纪到20世纪初,反对种牛痘的声音一直不绝,在英国,反对者的矛头主要集中于政府强制种痘。1837—1840年,一场天花流行死了3.5万人,《柳叶刀》编辑托马斯·沃克利直接指责种人痘,英国议会接受了他的看法,通过一项法案,规定接种人痘是犯罪,却没有强制执行这项法律的机制,许多人都在规避。

1870—1873年是比较关键的年份,普鲁士全面推行强制种痘,军队征兵都要重新种痘,而法国没有强制种痘计划。1870年普法战争爆发,战争中普鲁士军队有4835人染上天花,278人死亡。而在普鲁士关押的法国战俘中,14178人染上天花,1963人死亡。

法国的流亡者逃到英国,进一步加剧了英国疫情,给婴儿种牛痘的呼声更加强烈。1897年,英国政府制订了一项“道德条款”,允许在经两位兼职治安官或一位专职治安官同意后可以免种。可能是因为这样的豁免相当麻烦,在以后的十年中,婴儿种痘的人数增加。从1911年到1921年,英国年度公布的患者数每10万人中从315人下降到只有7人,死亡人数从30人下降到2人。

由于种牛痘取得了成功,各国开始打算在全球范围内消灭天花。

1851年,巴黎召开了一次国际会议,着手在各国之间统一检疫标准。

1907年,第一个有关世界卫生的组织——国际公共卫生署在巴黎成立。

1923年,国联接手并扩大了其工作范围。1946年,在纽约召开了一次国际卫生会议,合并了巴黎的卫生署和国联有关机构,并于1948年4月7日成立世界卫生组织。

到1979年,世界卫生组织宣布,除了实验室的一些标本,全世界天花病毒已经在野外灭绝。

在《疾病改变的历史》这本书中,两位作者——英国科学院院士卡特赖特及雷丁大学荣休教授比迪斯对人类最终战胜天花的论述十分精彩: “詹纳所做的工作以及他造成的影响改变了传染病的类型。虽然他本人浑然不知,但他实际激发了一场社会革命。在许多国家接种牛痘,使得官方介入其中,在历史上政府第一次在全国范围不断努力,积极地去消除疾病。个人选择的自由让位于群体的利益,国家所做的努力最终汇为一场大规模的国际性战役。”“虽然有许多人反对,有时理由是要求得到尊重,但毫无疑问,大规模强制种痘将天花由一种本地的常见病变为罕见的外来疾病,最后将其消灭。对接种的得失有再大的争议也不能改变这样一个不争的事实,强制接种是人们第一次为消除疾病而采取的大规模行动。因而,预防并最终征服天花是社会史上的一个里程碑。”

2

中国也不例外。

在此次新冠疫情中,许多人追念中国现代医学及教育之父伍连德。在清末民初那段最黑暗的岁月里,伍连德是一盏明灯。

为了抗击疫病,他放弃南洋安稳的生活,举家回到风雨飘摇中的祖国;告别爱妻幼子,冲向东北疫区第一线。三战鼠疫、一斗霍乱,在列强的怀疑和否定中争取支持,在内忧外患的情况下奔走呼号,在军阀买办间周旋,与千年的顽固习俗缠斗,在积贫积弱的中国建立最初的公共卫生基础,与世界各国不卑不亢的打交道。他的能力与勇气可谓大矣,可他的个人努力与浸透他心血的东北,却不能扭转整个旧中国的苦难。

据不完全统计,1900 年到1949年,全国鼠疫发病人数超过115万人,死亡超过100万人。血吸虫病的流行范围达200 多万平方公里,患病人数在1100万人以上。黑热病患病人数在 53 万人以上。丝虫病患病人数在 3000 万人以上。结核病的患病率高达4%左右,死亡率高达 200/10万以上。麻风病患病人数不下 50 万。

卫生工作队伍、机构以及药品和医疗器械等都十分缺乏。据1949年统计,全国中西医药卫生技术人员共有505040 人,其中高级技术人员仅有38875人,而且绝大部分在大城市里工作。全国有医院 2600所,病床 80000 张,占全国人口 85% 以上的农村仅有病床

20133 张。有限的卫生资源分布极不均衡,大部分集中在城市,农村居民所享有的卫生资源极其稀缺。

此外,医药供应非常不足,绝大部分化学药品国内不能自制,最简单的医疗器械也要依靠进口。

医疗条件落后使得中国人健康水平十分低下,人口的死亡率在25‰左右,婴儿死亡率在20%左右,人口平均寿命35岁。

千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌。

国已如此,人何以堪。1937年日军发动大规模侵华战争,伍连德苦心孤诣20多年建立起来的医疗体系在战火中毁于一旦,不愿与日寇为伍的伍连德举家避往南洋小岛,此后再没能回到祖国。

真正扭转这一局面的,是新中国,是中国共产党带领人民发起的“爱国卫生运动”。

据史料所载,当时“全华东地区为宣传爱国卫生运动编印了卫生宣传小册子101.41万多册, 各类大标语、宣传画、幻灯片等宣传品更是不计其数。各地党的宣传员、报告员和科学工作者、医务工作者、教师及学生组成宣传大军奔赴城乡开展广泛深入的宣传。全华东地区有95%以上的群众接受爱国卫生运动的教育。福州、宁波等城市95%以上的人口投入到爱国卫生运动中。”

“据不完全统计,整个华东地区半年来,清理垃圾1.188亿担,疏通沟渠51.6万条,修建厕所42.7万所,捕鼠2.1千万只,扑灭蝇蛹148.8万多斤,灭苍蝇 2.53亿只,灭蚊1.28 亿只。”

2017年,爱国卫生运动获世卫组织颁奖表彰。世卫组织代表称,中国为世界奉献了社区主导的初级卫生保健的最早典范之一。

在与疾病斗争的过程中,新中国培养出更多伍连德式的科学家和医生。

我们很多人小时候吃过的“糖丸”,它的发明者病毒学家顾方舟,为试验脊髓灰质炎疫苗,在第一期临床试验中先是自己喝下疫苗,又瞒着妻子,给刚满月的儿子喂下,带动整个实验室效仿。从25岁时国家送他去苏联攻读博士学位,到2000年74岁的他在“中国消灭脊髓灰质炎证实报告”上签字仪式,顾方舟把一生都献给了与疾病斗争的事业。

3

从成规模的群居开始,瘟疫就伴随着人类。在它面前,任何皇帝与先知都显得渺小,一切个人都微不足道。

在与疾病做斗争的过程中,疾病往往不是最大的敌人:在现代医院的起源教会收容所中,祈祷与施洗才是良药;直到上世纪60年代以前,“瘟神”刘猛庙的数量在中国民间也远大于医院;尽管东罗马帝国时期的君士坦丁堡人已经认识到隔离与火葬可以有效抑制鼠疫传播,欧洲民众依然将“黑死病”迁怒于犹太人,一批一批地把他们绑上火刑架;在工业革命时的伦敦,相比霍乱,拥挤的宿舍、肮脏的下水道和毫无人性的剥削,才是工人最大的杀手。

直到今天,人类也没有找到确定有效治疗天花的方法,防疫和隔离依然是仅可依靠的两大手段,而这无疑又依赖强而有力的政府所制订和执行的公共政策。抗疫远不仅仅是治病,更是一场观念革命与社会革命。人的生死存亡等不及社会的自然生长,而社会启蒙也是人主动为之的结果。

没有一个个人可以单独战胜疫病,每一个人都要为此做出牺牲,而牺牲最大的,是那些在人类与疾病千年搏斗中奉献出一切的伟大灵魂,是詹纳,是伍连德,是顾方舟,是在抗击新冠疫情中牺牲的377名医护工作者及其他各行各业工作人员,是全世界牺牲在战疫岗位上的“逆行者”。

星光殷殷,其灿如言。它沉默,也在诉说。

在它面前,小布尔乔亚式的矫情,小知识分子的牢骚,不显得卑微和可笑么。

图片来自网络