近数十年来,艺术史和思想史的研究都能够突破各自的边界,呈现融合与交流的趋势。其中重要的原因在于,这两个学科的研究材料和研究进路都在不断扩大:一方面,艺术史的研究材料突破了卷轴册页等传世画作,研究方法不再停留于时代、风格等内容;另一方面,思想史的研究内容和书写方式,也不再局限于经典、学派和先贤名哲。在此基础上,艺术史和思想史的研究也就出现了交融,因此为两者之间的对话提供了可能性。这一重要变化,成为学者们常常讨论的话题。①

本文所讨论的明代万宝全书诸夷门中相关的文字与图像,虽然已有学者加以关注,②但部分问题尚未展开分析,因此依然可以从思想史和艺术史相结合的角度做进一步的分析。尽管从艺术史的角度而言,这些图像不仅制作粗糙简单,而且往往缺乏审美的特征。从思想史的角度来看,《臝虫录》表现的观念十分偏执古怪,与当时“先进”的世界观念③也格格不入。但是这些图像和文字,在明代晚期却被一再复制和引用,在其流通的过程中,这些图像逐渐成为格套,因此这些观念也不再是一己之见,而是众人所接受与使用的一般知识和普遍认识。

一、华夷之殊

在部分明代万宝全书的诸夷门中,其卷首皆收录有一篇名为《臝虫录序》的短文,尽管这些序依据内容可以分为两个系统,但是它们都集中充分体现了诸夷门的思想观念。

《臝虫录》其书作者不详,一说元周致中所著的《异域志》,也被称为《臝虫录》,但是依据传世的目录学著作,《异域志》和《臝虫录》分别为两部文献,另外结合传世的《异域志》,可以看到其内容与《臝虫录》也多有不同。根据相关的文献材料,可以看得出《臝虫录》在明代颇为流行,嘉靖年间出使琉球的陈侃,便在其《使琉球录》(序作于1534年)对《臝虫录》有所参考和引用。其后,郎瑛(1487—1566)的《七修类稿》(1550年)、冯梦龙(1574—1646)的《古今笑》(1620年)、徐应球(1616年进士)的《玉芝堂谈荟》等著作都曾引用《臝虫录》。即使直至清代康熙年间,吴任臣(?—1689)的《山海经广注》仍然参考过这部书。

《臝虫录》目前所存有两个版本,较早的一版刊刻于嘉靖二十九年(1550年),名为《新编京本臝虫录》,此书后来辗转传至朝鲜,在壬辰战争中流入日本,现收藏于东京御茶水图书馆。④另外一个版本名为《新刻臝虫录》,收入胡文焕主编的《格致丛书》,在万历二十一年(1593年)印行。其中《新编京本臝虫录》⑤有一篇长序,正好可以与各万宝全书中的《臝虫录序》相对应。

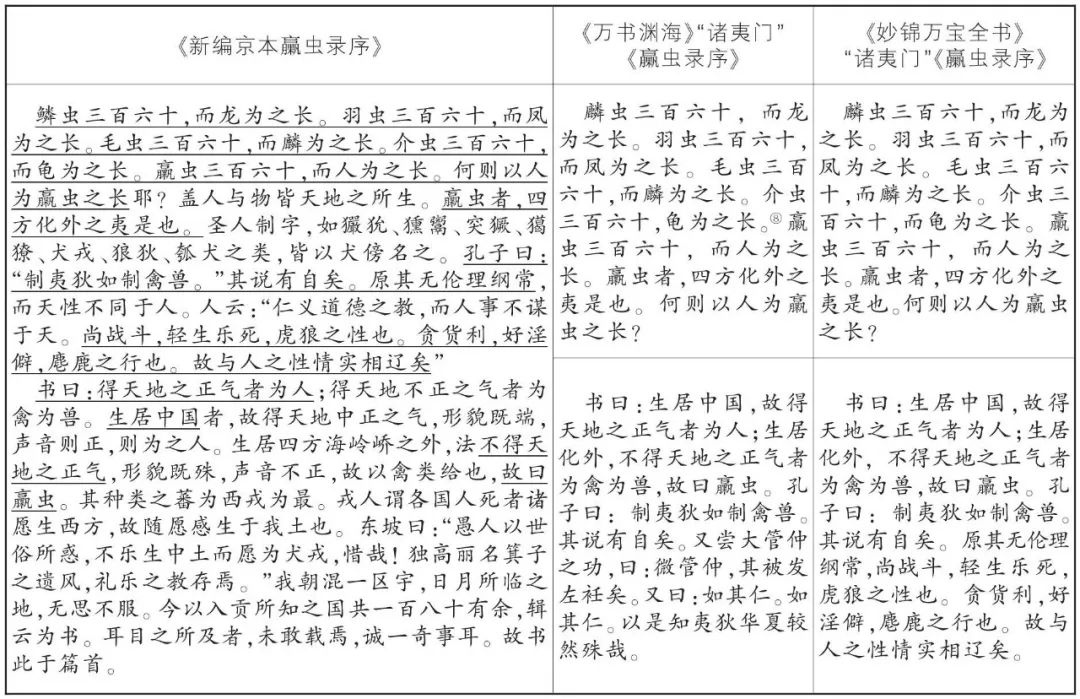

为了说明《新编京本臝虫录序》与明代万宝全书诸夷门内《臝虫录序》的关系,我们制作了下文的表格(表1)。如前文所言,明代万宝全书内的《臝虫录序》分为两个系统,其中分别以《万书渊海》⑥和《妙锦万宝全书》⑦为代表。通过这样的梳理对比,也能够更为细致地看到各类《臝虫录序》因革流变。

表1《新编京本臝虫录序》与明代万宝全书诸夷门《臝虫录序》对照表

由上表可看出,《万书渊海》和《妙锦万宝全书》中的《臝虫录序》,都比《新编京本臝虫录》的序文要短许多,这也完全与万宝全书对其他典籍加以节取改编的处理手法一致。但《新编京本臝虫录序》对夷狄与禽兽的关系论述得更为充分,作者不但引用玁狁、獯鬻等名,甚至将突厥改为“突獗”,使其与犬类相联系。相对于《万书渊海》,《锦妙万宝全书》中的《臝虫录序》与《新编京本臝虫录序》的关系更为紧密,而《万书渊海》所引的内容或许另有出处。

关于五虫⑨的分类,可以上溯到《大戴礼记》的记载:

毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰凤,介虫之精者曰龟,麟虫之精者曰龙,倮虫之精者曰圣人。⑩

其中将人称为倮虫,主要和裸体而生有关。⑪后来《孔子家语》又对这一观点有所补充:

羽虫三百有六十,而凤为之长;毛虫三百有六十,而麟为之长;甲虫三百有六十,而龟为之长;鳞虫三百有六十,而龙为之长;倮虫三百有六十,而人为之长。⑫

《孔子家语》不仅把五虫的顺序变为羽毛甲鳞倮,而且将倮虫之长由圣人降为人。《臝虫录序》则进一步对人的概念加以界定,称生居中国,得天地之正气者方为人;生居四方化外,不得天地之正气者为夷,也就是臝虫,而且以中国之人为四方诸夷之长。其作者不仅巧妙地将“倮”替换为同音字“臝”,同时又为夷狄与禽兽的关系增加了一重证据。⑬

另外,得天地之正气者为人,不得天地之正气者为禽为兽的思想,大概来自《通典》的《边防典》。有明一代,许多有关异域的知识,都参考过杜佑的《通典》,陈侃和蔡汝贤在其著作中,曾明确引用或参阅过《通典》⑭,因此我们认为《臝虫录序》对正气和不正之气的论述,可能受到《通典》的影响。其《边防典序》明确记载了气对华夏和夷狄的不同作用:

覆载之内,日月所临,华夏居土中,生物受气正。其人性和而才惠,其地产厚而类繁,所以诞生圣贤,继施法教,随时拯弊,因物利用。三五以降,代有其人。君臣长幼之序立,五常十伦之教备,孝慈生焉,恩爱笃焉。主威张而下安,权不分而法一。⑮

其下又言今之夷狄:

其地偏,其气梗,不生圣哲,莫革旧风,诰训之所不可,礼义之所不及,外而不内,疏而不戚,来则御之,去则备之,前代达识之士亦已言之详矣。⑯

安史之乱以后,夷夏之防的观念颇为士人所重视,⑰杜佑(735—812)的《通典》正作于其时。《通典自序》中指出修边防典的意义,就在于“置边防遏戎敌”,故书中有关诸夷的部分被命名为边防典。和《边防典序》相比较,《臝虫录序》做了更多的发挥,这些生居化外的夷狄不仅为礼义所不及,而且其性情与华夏之族迥然相殊,甚至与禽兽相近。⑱

明代万宝全书诸夷门中的“诸夷杂志”,以文字附以图像的形式,展现对诸夷的认知。尽管这些内容呈现出不同的系统,我们也难以断定其与《臝虫录》是否有直接的关系,但其中所表现的思想,却与各类《臝虫录序》颇为一致。

根据各类万宝全书中“诸夷杂志”的记载,部分蛮夷被追溯为禽兽的后裔。其中言交趾云:

其人乃是山狙瓠犬之遗种也,其性奸狡,剪发跣足,窅目昂啄,极丑恶,其状类禲,广人称为夷鬼。

据《刘子》等文献记载,山狙为一种灵巧的猿类动物。瓠犬在“诸夷杂志”中也有出现:

帝喾高辛氏宫中老妇有耳疾,挑之有物如茧,以瓠离盛之,以盘覆之,有顷化为犬,五色,因名瓠犬。时有犬戎之寇,募能其将吴将军者,妻以女。瓠犬俄卸(衔)人头诣阙下,乃吴将军之首也。帝大喜,欲报之事,未知所宜。女闻帝下令,不可违信,因请行。帝不得已,以女妻之。瓠犬负女入南山石室中,三年生六男六女。其母状白帝,帝迎诸子,言语侏离。帝赐以石山大泽,与众居住。其后滋蔓,长沙武陵蛮是也。⑲

在故事的最后,作者还要添上如此一笔,称瓠犬所生的五子“耻其父犬也,谋而杀之”⑳。通过这样的记述,则使瓠犬之子悖绝人伦凶残弑父的本性跃然纸上。所以交趾作为山狙与盘瓠的后代,不仅形貌丑恶,而且传承了其先祖奸狡的性情。与交趾相比,匈奴鞑靼国的先祖更为多源:

其种有五:一种黄毛者,乃山鬼与黄犊脖牛所生;一种短项矮胖者,乃玃狡与野猪所生;一种黑发白身者,乃唐李靖兵遗种也;一种名突獗,其先乃射摩舍利海神女与金角白鹿交感而生。……一种乃塔巴赤罕之祖,《元朝秘史》云苍色狼与惨白鹿所生。二十五世生帖木真,称大蒙右都长,僣号皇帝。……帖木真四世孙僣居中国为帝。㉑

这些记载多源出于唐人段成式的《酉阳杂俎》,黄牛、野猪、白鹿很明显都是野兽,其中提到的狡各种说法不一,但基本是猿类或豕类动物。㉒另据学者通过与《酉阳杂俎》对比,发现万宝全书诸夷门的文字有一定的改动,其中不仅将原文中的山神改为山鬼,而且原文中的“发黄”,在万宝全书中变成“黄毛”㉓。在文中,与“黄毛”相对应的却是“黑发白身”,因为他们的祖先是李靖破突厥后所遗留的部队。另外还需追述一句,据万宝全书的记载,交趾国中也有类人者,但他们是马援征交趾后留在当地的汉军的后人。这样的记载,则完全揭示出华夏之族与四方蛮夷的不同特征。

“异域杂志”还记载了一些性情与禽兽相近的国家,他们如《臝虫录序》所言,或“尚战斗,轻生乐死”㉔,或“贪货利,好淫僻”㉕。其中暹罗国不仅“气侯不正,俗尚侵掠”㉖,而且“男子自幼割阳物,嵌入宝以衒富贵,不然则女家不妻也”㉗。注辇国人则“尚气轻生”㉘。老挝国更是“人性狠戾,但与人不睦,则暗下窝弓射杀之”㉙。如获得一人,便将其脚跟以石磨去皮,使之不能行。乌衣国也是“见汉人则背行,不令见面”㉚。“见之即杀,谓:既见吾面,不令其生。”㉛并且此国人“以草为蓬悬物于上,与人交易,不相授受。彼亦以物悬而易之,如价不及,则追而杀人”㉜。婆罗国同样“男女皆佩刃行,但与人不睦则刺杀之”㉝。东印度国更是“人性强犷,好杀伐。以战死为吉利,以善终为不祥”㉞。另外有在东南海中的沙华公国,“其人常出大海劫夺人,卖之于阇婆国”㉟。在西南海上的昆仑层期国,其国人则专门布食诱捉身如黑漆的鬈发野人,并将他们买与番商作奴。

在万宝全书的诸夷门中,甚至有吃人的国家,其中记载“自蓝无里国去细兰国,如风不顺”㊱,便会飘至一个名为晏陀蛮的国家,此国中人“能食生人”㊲。比晏陀蛮更为凶残的是一个叫近佛国的地方:

在东南海上,多野岛,蛮贼居之,号麻罗奴。商船至其国,群起擒之,以巨竹夹而烧食,人头为食器。父母死,则召亲戚挝鼓共食其尸肉。㊳

在最后作者也不禁评论道:“非人类比也。”㊴可见此国中人确实人性不足,而禽兽之性有余。另外尚有一些生活与禽兽相近的异族,依然过着茹毛饮血、衣皮居穴的生活。如在南海中的拨拔力国:

不识五谷,人只食肉,常针牛畜盛血和乳生饮之。身无衣,惟腰下用羊皮掩之。㊵

与此相类的还有都播国人和讹鲁人,前者不仅“结草为庐,不知耕稼”㊶,或“衣貂鹿皮”㊷,或以鸟羽为服,眼深发黄的讹鲁人同样只会“垒木植为屋宇” ㊸。

二、非人之像

在万宝全书的诸夷门中,除文字记载外,与之相对应的图像,也是考察诸夷门思想的重要材料。甚至从一定程度上来说,以诸夷门中一些形貌与禽兽相近的国家为例,可以看到图像比文字更能鲜明直接地表现相关的思想。

图1《妙锦万宝全书》“诸夷门”中的“非人之国”

由图1可以看到,这些国家的人有的狗首人身,如狗国人;有的猿面人身,如婆罗遮国人;还有的人首鱼身,如氐人国人。在作者的笔下,狗国的男性皆为人身狗首,他们身上有长毛,不着衣服,言语若犬吠,平时吃生食。他们的妻却皆为人形,以貂鼠皮为衣,一般吃熟食。婆罗遮人不仅以狗头皮为帽,而且“男女无昼夜歌舞,八月十五日行像及透索为戏”㊹,这些基本的特征在图像中也都有表现。

另外在图1中也可以看到膝下生毛的丁灵国人,长有三爪的乌孙国人以及身后有尾的缴濮国人。更为奇特的是丁灵国人还长有善走的马蹄,据记载他们在行走时“自鞭其脚,一日可行三百里”㊺。乌孙国人的身上除了三爪也有长毛,而且他们还劫掠百姓。所以我们在图像中看到丁灵国人手中执鞭,而乌孙国人则手中拿刀。缴濮国位于永昌郡南一千五百里,其国之人不仅身后有尾,而且“欲坐则先穿地作穴,以安其尾”㊻,假如误折其尾,则“卒然而死”㊼。

结合以上的材料,我们可以看出这些国家的人不仅外形独特,而且行为奇异。在明代万宝全书的诸夷门中,结合相关的图像及文字,我们更多地看到的是狗国及其他数国之人与动物的各种相似性,也就是非人的一面。

图2《异域图志》《新刻臝虫录》《妙锦万宝全书》缴濮国人像对照图

尽管诸夷门的文本中仅提到长毛国、羽民国、狗国和乌孙之人身上长有毛,但是在图2中可以看到,缴濮国人身上也有浓密的毛。这或许可以解释为《异域图志》以来的传统,因为在早于《臝虫录》之前成书的《异域图志》中,我们就在缴濮国人身上可以看到长毛。但是通过对《异域图志》《新刻臝虫录》和万宝全书诸夷门中有关诸夷的图像的比较,可以发现《臝虫录》和万宝全书的作者们,不断在各异域人物的身上加上长毛,来强调他们动物性的特征。

图3《异域图志》《新刻臝虫录》《妙锦万宝全书》琉球等国人像对照图

通过图3可以看到,在《异域图志》中,除白达国以外,其他四国人物的身上,虽然有裸露的部分,但是对其体毛并没有明确的表现。我们进而在《新刻臝虫录》内可以看到,除孝臆国外,其余四国的人物身上都明显绘制出了体毛。然而在万历四十年(1612年)成书编成的《妙锦万宝全书》中,这五国的人物身上全部添绘了体毛。

三、见微知著

早在明代以前,画家们在长期的创作实践中,已经对皮肤表层的体毛有所注意。因为在日常生活中,人的躯体和四肢一般被衣物所掩盖,但有时在特殊的情况下,人的躯体也会自然或不自然地流露出来。

在传为唐王维所绘的《伏生授经图》中,我们便看到类似的情况。这幅绢本设色的画作现藏于日本大阪美术馆,画上的伏生须发皆白,头戴黑巾身着抱腹,肩上批有薄纱,凭几坐于蒲团之上。伏生右手中持有一幅长卷,左手指于卷上,似在讲解其中的内容,由于身体重心的偏离,以至于衣服右边的肩带从身上脱离,所披的薄纱也从后背下垂,这样就使伏生的胸部和右臂完全袒露。但是在这幅画中,我们似乎并没有看到画家对人物体毛的着重表现。王维笔下的伏生并非孤例,类似的人物造型还见于杨子华《北齐校书图》和孙位《高逸图》等图像材料,大致表现了汉唐时期高士的形象。

日本大阪市立美术馆藏《伏生授经图》局部

在南宋初期画家李唐(约1085—1165)的《采薇图》中,对体毛的表现就更为细致。这幅代表南宋画院写实风格的画作现收藏于北京故宫博物院,画上题有“河阳李唐画伯夷叔齐”的款式,并存有“绍兴”半印。在画中夷齐昆仲着深衣坐在崖壁间的平地之上,二人身边放着采薇的工具和采好的薇,叔齐身体前倾侧坐于地上,口部微微张开,似乎对其兄长有所诉说。伯夷则倚树抱膝而坐侧首倾听,同时由于其双臂前伸,所以小臂和脚部在不经意间都露了出来。画家在捕捉这一动态的同时,也未曾忽略伯夷臂上的体毛。

故宫博物院藏 李唐《采薇图》

在表现夏季场景的画作中,由于天气炎热,身体的裸露在所难免,元代画家赵孟頫(1254—1322)的《浴马图》和刘贯道(1258—1336)的《消夏图》都与此有关。《浴马图》是赵孟頫所作的鞍马画之一,现藏于北京故宫博物院,主要表现了夏季浴马的场景,场景较为宏大。画面中共有九位奚官和十四匹骏马,这些马体格雄健,姿态各异。奚官们则负责驱赶马匹下水,并在水中精心为其沐浴。在水中的几位奚官或骑于马上,或伫立水中,且身体大部分都有裸露。或许是因为画面中人物众多,画家对他们身上的体毛几乎没有表现。

故宫博物院藏 赵孟頫《浴马图》

《消夏图》现藏于美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆,作者刘贯道生卒年不详,现仅知其于至元十六年(1279年)曾绘制过太子像。画上的主要人物袒胸露足卧于屏风之侧的榻上,一手握拂尘,一手抚卷轴,其所靠的隐囊前树立有一支阮咸,俨然是一位高士的形象,另有两位手中执物的侍女伫立在旁边。在这幅画中虽然主人公占据了较大的空间,但是其胸臂所袒露的部分,并未见到特殊的处理。

美国纳尔逊·阿特金斯艺术博物馆藏 刘贯道《消夏图》局部

与赵孟頫、刘贯道大致生活于同一时代的王振朋,在其所绘的《伯牙鼓琴图》中,则对人体袒露的部分有不同的表现。在《吕氏春秋》和《列子》等文献中,都有记载俞伯牙与钟子期的事迹。画中共有五人,伯牙坐将琴置于膝上低头抚弄,子期与其相对而坐并仔细倾听,三位小童手中持茶盏等物,分别侍立于二人身后。或许是因为鼓琴的缘故,俞伯牙解衣敞怀,并将衣袖高高撩起,其双臂便自然地露出来。这幅画虽然是白描之作,但画家还是非常精细地在俞伯牙露出的手臂之上,用笔做了略微的晕染,使身上的体毛若有若无地呈现出来。

故宫博物院藏 王振朋《伯牙鼓琴图》

在有明一代的画作中,高士题材的作品依然不回避对身体的裸露,在明宣宗(1399—1435,1425—1435在位)所作的《武侯高卧图》中,我们便看到诸葛亮在未出茅庐以前,在竹林中枕书袒腹而卧的场景。明宣宗朱瞻基雅好翰墨,书法绘画皆具特色。宣宗常常喜欢作画并赐予重臣,根据这幅画上的款识,此作便曾赐予当时的老臣平江伯陈瑄。这幅纯以墨笔勾勒的画作虽然构图简单,却呈现出线条洗练用笔潇洒的特色。画中的诸葛亮单臂托颐,胸腹皆袒,完全一派逍遥之态,在其身体所裸露地方,完全看不到体毛的存在。

故宫博物院藏《武侯高卧图》

大约与宣宗同时期的画家商喜曾绘有《关羽擒将图》,在这幅横200厘米、纵237厘米的大型绢本设色的画中,人物的细节几乎都得到了充分的展现。其中关羽坐于山石之上,关平和周仓侍立左右。在画面右下方,可以看到被擒之人的衣服几乎全部被剥去,其双臂与一足被紧紧缚在木桩上。然而即使是在这样精细的画作之上,我们也没有看到画家对人物体毛的着重描绘。

故宫博物院藏 商喜《关羽擒将图》

但并非所有的宋明画作对人物的体毛都略而不绘,或是稍微加以晕染。传为赵光辅所作的《番王礼佛图》(图4)中,对此就有不同的表现。据《图画见闻志》等文献记载,赵光辅在宋太祖朝为画院学生,“工画佛道,兼精蕃马”,曾于许昌开元、龙兴二寺内创作壁画,㊽传世作品有《功德》《蕃马》等图㊾。这幅《番王礼佛图》原系清宫旧藏,在《秘殿珠林续编》有著录,后辗转流入美国,现收藏于美国克里夫兰艺术博物馆。图纵28.6厘米、横103.5厘米,并题有“光辅”落款,拖尾有赵孟頫、郭畁所写的跋。

▲图4(1)传赵光辅《番王礼佛图》局部▲

▲图4(2)传赵光辅《番王礼佛图》局部㊿▲

在画面中佛坐于莲台之上,但颇具世俗化的特征,两位弟子和护法分侍左右,十六位蕃王或手持香炉、供养,或双手合十,以虔诚的姿态向佛表示礼敬。这些番王面貌各异,并着不同服饰,其中第三位番王斜披帔帛而立,其四肢多有外露,但是画家却在这位番王的臂部、手部、腿部以及脚部等多处加以勾描,使这些部位的体毛被充分表现出来。然而这一表现并非孤例,右起第五位番王身上的体毛,也被生动地加以描绘。我们看到这位番王的须发皆为黄色,头上戴红色圆顶帽,上身同样批帔帛,臂部饰也有钏环。由于这位番王下体着裤,所以未曾显露,但是其臂部外露的部分仍然被墨色的线条加以钩绘,形成一层淡淡的体毛。

在北京故宫博物院也收藏有一幅名为《番王礼佛图》(图5)的纸本白描画,这幅画的作者不可考,创作时间大致为南宋或元初,在乾隆时为内府所收藏,一直流传至今。引首处有唐俞书“番王礼佛”四字,卷尾有元人妙深等八家的题记。此画的构图与上文提到的同类制作略有不同,画卷右侧仅有一佛坐于水中的莲台上,其身后祥光缭绕。在佛前面的岸边有一位高鼻卷发头戴鸡羽冠的番王,双手合十跪在蒲团上面,在他身后又伫立有三十位来自各处的番王。画中各番王排列有序,大致可分为两部分,前一部分多呈高鼻深目之貌,或穿圆领袍或穿衣裤,脚上皆着各式靴。后半部分的番王似来自南海诸国,大部分被发跣足,其中一位还背着两支象牙。这些番王大多居于暑湿的地域,因此装束与前一部分的番王决然不同,而他们身体外露的部分也被重点加以表现,尤其最后面几位番王身上的大部分都被浓密的体毛所覆盖。

图5 佚名《番王礼佛图》局部[51]

由以上所引用的材料可见,中国古代的画家对人物身上的体毛有不同的表现,甚至出于对人类身体的禁忌,一般的画作中极少呈现人体裸露的部分,即使是有所表露,创作者或者对人物身上的体毛都略而不现,或者稍微加以描绘。但是与华夏之族相比,这类特征往往在异域夷狄的身上更为突出。因为通过最后所引的两类材料可以看出,在美国所藏的《番王礼佛图》中,一些人物身上的体毛并非清晰可见,但是故宫藏本中那些异域人物身上的体毛已经非常明显。这些细微的不同甚至可以成为除形貌与服饰特征之外,表现华夷区别的一类手法。

这样的创作理念也出现在明代万宝全书的版刻图像上,在万宝全书中的武备门内,收录有一种名为“耍家临危解法”的防身术,为了便于读者掌握其中的环节,编者将与其有关的图也附在书里。在一种名为“金鸡跌势”的插图中,可以看出两人都将冠冕和衣物置于地上,其中一人上身赤裸,双手紧紧捏着另一人的脚部,但是在他外露的身体之上,我们并没有看到任何表现体毛的部分。再回到我们所要讨论的万宝全书诸夷门,由于版刻图像的创作材质和表现手法与卷轴画完全不同,所以创作者们对这些化外诸夷身上的体毛采用了更为夸张的表现手法,这样无疑也更加凸显了他们与中华人物之间的不同。

《新刻邺架新裁万宝全书》中的“金鸡跌势”插图

如前所述,在万宝全书诸夷门中,身上有体毛的异域人物群体在不断扩大,但并非其中所有的异域人物的身上都被体毛遮蔽,部分异域人物始终以身披长毛的形象,在各种版本的万宝全书中不断出现。其中暹罗国人、婆罗国人、昆仑曾期国人、近佛国人、讹鲁国人、拨木力国人和晏陀蛮国人身上的体毛,更是各个版本的万宝全书所固定表现的内容。在重复刻板的过程中,这部分国家的人物形象不完全具有高度的相似性,而且在万历四十年(1612年)以后出现的万宝全书中,无论诸夷人物的数量还是叙述的文字都有所减省,但他们身上的体毛似乎成为一种固定的内容,在制作过程中被反复表现,从万历时期的万宝全书一直延续到崇祯时期的同类作品。

结语

明代万宝全书诸夷门的文字和图像,似乎都呈现出一种特别的思想观念。这种观念便是极力强调华夏与戎狄的差异,虽然在明代以前,华夷有别就被一再强调和讨论,但是在明代万宝全书的诸夷门中,这种思想观念变得更为极端,其中不仅将夷狄与禽兽相联系,而且强调了华夏对夷狄的绝对统治。首先,万宝全书诸夷门的文字详细表现了诸夷与禽兽的各种联系,结合万宝全书的记述,部分诸夷的祖先可追溯为禽兽,其性情风俗更与禽兽相近,他们或性情凶残,或行为淫僻,或不置城郭,或不食五谷。其次,透过万宝全书诸夷门的人物图像,也能够捕捉到创作者强调夷狄非人特征的意图,部分异域人物更表现出接近于动物的相貌特征,在图像中也相继可以看到,兽头人身、禽爪人身、兽蹄人身、兽尾人身的夷狄不断涌现。除此之外,创作者还通过图像内夷狄身上多处的长毛,来间接地展现其与华夏之族的区别。尤其在诸夷门中如此强调人类与禽兽有所区别的语境之下,体毛不仅仅成为华夷的分辨特征,甚至上升为人与禽兽之间的重要差异。特别是万宝全书诸夷门的这种图文对应的形式,使文字与图像成为相互关联的部分,这些图文似乎共同被一种思想观念所引导,又在各式各样的细节中彰显这类思想观念,使图像与思想形成一种互动的辩证关系。所以在明代万宝全书诸夷门中,无论是通过文字记载,还是凭借图像描绘,都将这些异域人物身上接近禽兽的特征,最大化地表现了出来。

注释

①相关研究见葛兆光《思想史视野中的图像》,《中国社会科学》2002年第4期;葛兆光《什么可以成为思想史的资料》,《开放时代》2003年第4期;葛兆光《思想史家眼中之艺术史——读2000年以来出版的若干艺术史著作和译著有感》,《清华大学学报》2006年第5期;邓菲《图像与思想的互动——谈跨学科研究中的图像艺术》,《复旦学报》2012年第1期;余欣《索象于图,索理于书:写本时代图像与文本关系再思考》,《复旦学报》2012年第4期,后收入同作者《博望鸣沙:中古写本研究与现代中国学术史之会通》,上海古籍出版社,2012年,第15—28页。

②相关研究见鹿忆鹿《明代的“异国远人”——以胡文焕〈新刻臝虫录〉为讨论中心》,《2010民俗暨民间文学国际学术研讨会论文集》,2010年,第217—231页;鹿忆鹿《“异国远人”在明代——从〈异域图志〉谈起》,《东华汉学》2011年夏季特刊,第229—259页;[美]何予明撰,时文甲译《书籍与蛮夷:〈臝虫录〉的历史》,程章灿主编《古典文献研究》第十六辑,凤凰出版社,2013年,第91—95页。

③很长一段时间内,思想史的研究受进化论的影响,往往表现为不断演进的历史,并寻求重要人物的先进论述,近十余年来类似状况有所改变。对此倾向的介绍,详见葛兆光《中国思想史导论:思想史的写法》,复旦大学出版社,2011年。

④《成篑堂善本书目》,民友社,1932年,第334页。

⑤《新编京本臝虫录序》出自东京成篑堂文库所藏明嘉靖二十九年(1550年)刊本,转引于自鹿忆鹿《“异国远人”在明代——从〈异域图志〉谈起》,《东华汉学》2011夏季特刊第235—236页。其中表1画横线标注的部分,表示同样出现于万宝全书内。

⑥《万书渊海》为《新刻全补士民备览便用文林汇锦万书渊海》的简称。

⑦《妙锦万宝全书》为《新版全补天下便用文林妙锦万宝全书》的简称。

⑧原文中“毛虫三百六十”与“龟为之长”之间脱去数字,今据上下文补。

⑨《淮南子·墜形》有倮、羽、毛、鳞、介的分类。何宁《淮南子集释》(卷四),中华书局,1998年,第371—372页。

⑩方向东《大戴礼记汇校集解》(卷五),中华书局,2008年,第587页。

⑪黄怀信《大戴礼记汇校集注》(卷五),三秦出版社,2005年,第624页

⑫杨朝明、宋立林主编《孔子家语通解》(卷六),齐鲁书社,2013年,第304页。

⑬《周礼·地官·大司徒》中记载了可供豢养的五类动物,分别为毛物、麟物、羽物、介物和臝物,可见臝虫可用来指除人以外的动物。见[汉]郑玄注,[唐]贾公彦疏,赵伯雄整理《周礼注疏》(卷十),北京大学出版社,2000年,第287—288页。

⑭ [明]陈侃《使琉球录·群书质疑》不仅对《通典》的内容有所引用,而且其于使行归来后,在奏折中坦言:“杜氏《通典》《集事渊海》《臝虫录》《星槎胜览》等书凡载琉球事者,询之百无一实。”见[明]陈侃《使琉球录》,《续修四库全书》本,上海古籍出版社,2002年,第533页。[明]蔡汝贤则指出有关东南夷的记录,“杂见于杜氏《通典》《集事渊海》《星槎胜览》《臝虫录》《吾学编》诸书”。见[明]蔡汝贤《东夷图总说》,《四库全书存目丛书》本,齐鲁书社,1996年,第410页。

⑮⑯[唐]杜佑撰,王文锦等点校《通典》(卷一百八十五),中华书局,1988年,第4978—4979、第4980页。

⑰详参傅乐成《唐代夷夏观念之演变》,《汉唐史论集》,台北联经出版公司,1977年,第214—218页。荣新江《安史之乱后粟特胡人的动向》,纪宗安、汤开建主编《暨南史学》第二辑,暨南大学出版社,2003年,第102—123页。

⑱早在杜佑之前,《国语·周语》即记载:“夫夷狄·没轻儳。贪而不让,其血气不治,若禽兽焉。”见徐元诰撰,王树民、沈长云点校《国语集解》,中华书局,2002年,第58页;[汉]桓宽在《盐铁论·备胡》中指出,夷狄(匈奴)“如中国之麋鹿耳”;王利器校注《盐铁论校注(定本)》,中华书局,1992年,第444—445页;韩愈《原人》也认为:“人者,夷狄禽兽之主也。”见[唐]韩愈撰,马其昶校注,马茂元整理《韩昌黎文集校注》,上海古籍出版社,1986年,第26页。但这些论说对明代万宝全书诸夷门的影响,都不及《通典》直接。

⑲⑳㉑㉔㉕㉗㉘㉙[日]坂出祥伸、[日]小川阳一编《妙锦万宝全书》第1册,第266—267、第267、第239—240、第209、第209、第221、第235、第217页。

㉒ [美]何予明撰,时文甲译《书籍与蛮夷:〈臝虫录〉的历史》,第78页。有关研究详参芮传明《古突厥先祖传说考》,《西域研究》1994年第2期。

㉓ [美]何予明撰,时文甲译《书籍与蛮夷:〈臝虫录〉的历史》,第75—80页。

㉖《新刻邺架新裁万宝全书·诸夷门》,中国社会科学院历史研究所文化室编《明代通俗日用类书集刊》第11册,西南师范大学出版社、东方出版社,2011年,第35页。

㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼[日]坂出祥伸、[日]小川阳一编《妙锦万宝全书》第1册,汲古书院,2004年,第255 、第256、第256、第248、第233、第223、第260、第260、第220、第220、第220、第249、第249、第273、第249、第265、第270、第270页。

㊽另据《宋游师雄题赵光辅画壁》碑,可知赵氏还于耀州绘有壁画两铺。详参黄笃《〈宋游师雄题赵光辅画壁〉碑与〈蛮王礼佛图〉》,《文物》1989年第11期。

㊾郭若虚《图画见闻志》,浙江人民美术出版社,2013年,第78页。

㊿《宋画全集》第六卷第2册,浙江大学出版社,2008年,第12页。

[51]《故宫博物院藏品大系·绘画编》第3册,紫禁城出版社,2008年,第205页。

本文原载:中文核心期刊《民族艺术》。