不谋全局者,不足谋一域。

不谋万世者,不足谋一时。

正在经历着中美贸易战、反全球化、企业大裁员......中的我们,可能还没有意识到,人类历史上最重大的一次反转正在上演。

我想先发出几个疑问,然后自问自答——

我们这个世界为何越来越文明?

“匮乏时代”是人类的常态吗?如果AI推动人类社会进入“富足时代”,当下的经济学、管理学常识有没有可能转为谬误?

全球化与反全球化的对抗会一直进行下去吗?

每次科技浪潮对人类社会的影响会不会是加速的?

各行各业数字化服务的对象,是否会在未来20年发生巨变?

由此,我们今天能做什么?

01 并非人性本善,而是幸运地处在一个“以人为善”的世界规则中

我们作为身处这个世界中的个体,可能还没有意识到一些最底层的问题。例如——

为何人类能一直向更文明的方向发展?

这应该是人类生活越来越幸福的根本原因。

答案是——一个超级复杂的系统,底层原理其实往往非常简单。

说白了,我们这个世界的底层规则就是有利于世界变善、变好的。例如——

那些不能善待同族幼崽的动物,就会灭绝。那些不能善待自家老人的族群,就会因为关键信息没有得到传递而毁灭(例如50年一遇的大旱中,老象能带领象群找到自己儿时曾去过的远方水源)......

从小我们就经常听人说要多读书。那时我就想,读到坏书怎么办?难道书都是价值观正确的好书、没有坏书吗?

其实也有教人坏的书,例如讲厚黑学的那些,只不过凡是读这些书的人都不会发“朋友圈”。发朋友圈的都是读了《资本论》、读了《思考,快与慢》的,再不济也是读了《射雕英雄传》感叹“侠之大者”的。

在这一点上,有智能却没有意识的AI恰好是人类的镜子。

用大模型两年多以来,大家会发现每家大模型都很相似。GPT4能回答的问题,没多久Kimi也能回答了。

但人有一件东西,AI尚未具备,就是“自我意识”。

史蒂芬·沃尔夫勒姆(StephenWolfram)在《万物皆计算:科学奇人的探索之旅》中说到,意识是一种有连贯线索的主观体验。

你之所以相信自己是活的,自己不是一个被动的物体,是因为你有人生的经历。

而恰巧咱们地球上每个有意识的“自我”都认为自己是“对”的、自己是“好人”。万维钢老师分析到——正是认为自己很“了不起”,才会保护自己、发展自己、繁衍后代。

怎么样?有点“借假修真”的味道吧?

总结一下,就是两层意思:

①“善行”恰好得到我们这个世界主体规则的奖赏(不排除有另一种世界是惩善奖恶的,例如某些生物可以“永生”的世界~~这里的生物可能是完全自私的,但也就无法演化,永生真的是对世界的诅咒。)

②因为人都认为自己是“好人”,所以“善行”更容易被传播。

(因此,这两年很多人说短视频“降智”,那只不过是以前拥有全部话语权的媒体、专家的无效反扑;让更多人有发言权,在“善”的大规则下,一定是好事。被诟病的“信息茧房”只是因为推荐算法还不够“完善”而已。)

再举个例子。

我最近在读一本闲书《雅尔塔会议》。这次决定二战后世界格局的会议,所在地雅尔塔就在今天还在打仗的俄乌边界——克里米亚。

书中说到,一场宾主甚欢的夜宴上,斯大林举杯说“我们是永远真诚的朋友”;可是当天早上,他还花了1个小时听取情报人员昨晚偷偷监听罗斯福、丘吉尔办公室的信息简报。关于波兰政府选举及其东西线领土的争议,是雅尔塔会议中最大的分歧点。三巨头为了各自国家利益而达成的妥协,让我觉得它与一战后的“巴黎和会”并没有多大区别。只不过历史由胜利者书写,而没人会认为自己不正义罢了。

那么,为什么二战后的80年里没有爆发第三次世界大战呢?我以为,人类文明自身的进步还只是一部分原因;更大的原因是——人都有贪生怕死的本能。

大家都知道,爱因斯坦曾因建议罗斯福制造原子弹而后悔。但他没想到因为核弹能够威胁皇帝和总统们的生命(以往常规冷、热兵器时代,战争并不影响他们远在首都的自己及家人的生命安全),所以核武器国家之间不再会发生直接战争,“决策者的命才真的是命”啊;战争只在“代理人”的国土上展开。核弹的威力很可怕,反而造就了“核平衡”下的和平。

所以你看,决定大方向的是这个世界的基本规则。我们真的很幸运。

回到商业上,2019年我写过一篇文章《博弈论的现实意义》。其中提到,博弈论告诉我们在多次重复博弈中,“善意”和“宽容”是更长期有效的竞争策略。

因此你会看到真正长期成功的商业组织,都是有“大道”的;可能早期也只是假装有“道”,后来借假修真了。

这也是这个世界的底层规则造成的。

有了这么好的“善”的底子,我们继续往下推演——

02 “匮乏年代”只是人类1/30的历史阶段

当下所有的经济学、社会学常识都来自最近几千年来,人类在这个“匮乏时代”的经验积累。

经济学的基础是“理性经济人”假设,而这个假设随着恩格尔系数的不断下降、中产阶层的扩大,越来越多人不再那么纯理性地“追求个人利益最大化”。

理性追求个人利益最大化,是因为“匮乏”。

而根据万维钢老师介绍的《人类新史》(大卫·格雷伯、大卫·温格罗合著)一书,人类的“匮乏时代”其实只有最近1万年时间,也就是从人类进入农耕社会的时候开始。

而之前的29万年,采集社会的人类是富足的。那时候人类只需要每天花2个小时采点果子,就能吃饱;如果打猎一天,后面可以休息好几天。平常大部分时间人们都无所事事的聊天、跳舞......那时的人类身体健康情况、身心愉悦程度都好过农耕时代。可能比今天996的我们也要好。

所以“匮乏时代”对人类来说,只是“暂时”的。

“匮乏”是因为我们驯化了小麦(也有很精辟的说法,认为可以反过来说,是小麦“驯化”了我们人类)——除了少量游牧民族,大部分人类被固定到田间地头,因为过度生育只能过度劳作,连续几千年绝大部分人食不饱腹。

因为匮乏,所以才有了贫富不均、有了阶级、有了王权霸业。

直到1840年化肥和1960年避孕药的发明,人类才真正摆脱了“马尔萨斯陷阱”的恶梦。

而从2000s年代开始,全球生产的粮食总量已经足够人类生存(虽然因为分配的问题,仍然有7亿人没法吃饱)。到了今天,世界主流国家的人民吃好、穿好、住好的基本生存需求已经得到满足。

这时候问号出现了—— 如果摆脱了“匮乏时代”,“理性的经济人”假设是否还成立?经济学是否还成立?

要解答这个问题,我们从20年后往前看——

03 20年后,人类的生活和工作形态

20年后会发生什么?我大胆推测一下:

随着AI大幅提升生产力,目前90%以上的人类工作岗位都将被AI取代。

以制造业为例,从采矿、冶炼、锻造到设计、加工制造、营销、配送将“全自动化生产闭环”。

可以推测15~30年后,人类的吃、穿、住、行需求不仅被完全满足,而且可以被非常个性化的及时满足(意思是,你的服装可以根据你头一天晚上幻想式设计稿生产出来,并在第二天早上放在你的床头)。

包括电影这样的精神领域产品,从创意、剧本到选角、自动生成视频,人只需要做极少量的选择和审查工作。(最近看了一个GPT-o1 pro写的故事,其创新性和精彩程度都令人惊诧。)

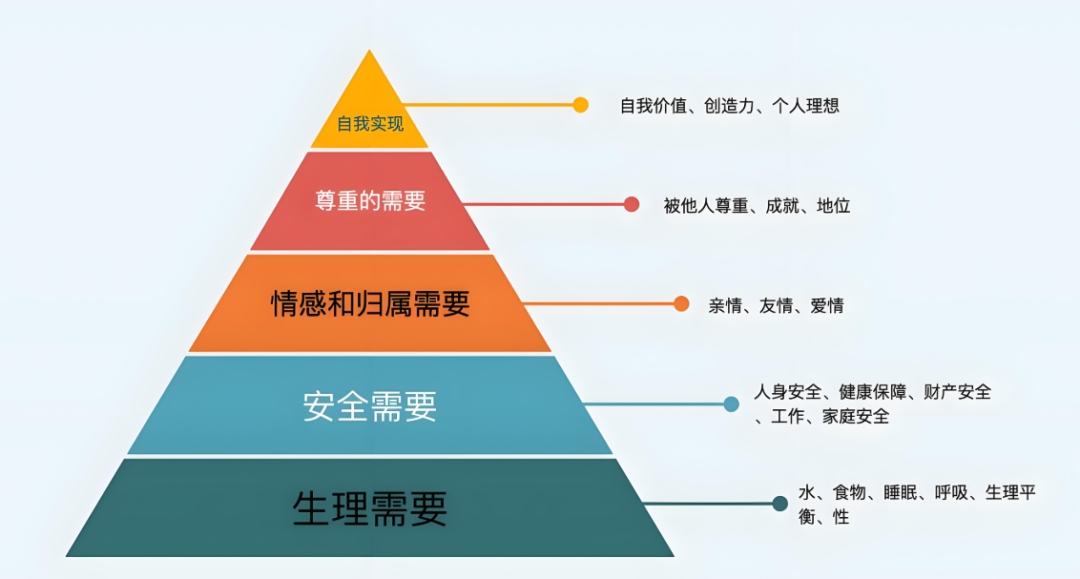

当然,人类不会无事可做。与工业革命一样,会继续有很多新岗位产生,这也是基于很朴素的原理——人的需求,或称欲望,是多层次、无止境的。基本需求满足后,人会有更高级别的需求产生,这样就会有更多岗位产生出来。

为了满足“吃饱”的需求,人类社会奋斗了1万年,在2000年前后终于达成。接着,在AI带来的“全自动化生产闭环”中,穿舒适、住舒适、行舒适等生理需求也会被加速满足。

大部分国家的绝大部分人都会进入马斯洛需求层次模型中的“自我实现需求”阶段。

当然,新技术大面积应用的初期还是可能会暂时造成大量的失业。所以新技术的应用需要逐步进行,避免爆发社会动荡。就如美国在1929年开始的大萧条中需要“罗斯福新政”,政府干预在社会大转型的关键时刻会起到决定性的作用。

其中一个关键话题就是公民的基本生活保障。

根据报道,从2019年开始,OpenAI创始人Sam Altman就在进行“全民基本收入(UBI)”试验。Sam视其为应对技术失业和社会不平等问题的一种解决方案。到今天为止这个试验并不成功,这是人类社会还没有真正整体到达更高阶段决定的。

而笔者认为每个国家发放“基本生活保障津贴”的更重要原因是我们仍然需要“价格”。没有市场价格,生产资源无法合理分配。

但可以确定,从未来的某一天开始,每个公民都会每月领到国家发放的基本生活津贴,足够令其拥有物质上的富足。

精神富足则需要自己努力,所以大部分人仍然会工作。这主要是出于社交及自我实现的需求。一群有趣的人、一起做一件有意义的事情,这比沉迷电游、元宇宙这样的虚拟世界,让人心里踏实多了。

还有一些理想主义者会继续“996”,但这完全是出于自己的兴趣和实现个人价值的需求。

回到经济学是否还存在的话题上 —— 如果资源及产品的供给是无限供给且能满足个性化需求的,那为什么还要计算投入产出比(ROI)?唯一要算的应该只是对环境的影响吧?

(所以今年我们家女儿考大学要选环境专业,我开始反对,这明显是专业难学、工作难找的“天坑”专业啊!但我想到未来20年的局面,又改投了赞同票)。

另一个重大社会问题是——我们会把决策权交给AI吗?

我经常对技术出身的创始人朋友讲:“销售,你可以不做,但不能不懂”。

LLM(大语言模型)刚出现时,我曾经设想过AI只提供分析,而由人类来做决策。但有个明显的问题就是,人类决策者没有弄清楚过程,如果能做决策?这与我们今天企业中的管理者决策是一样的。如果一个销售VP没有天天带着团队在一线打仗,只在办公室里听取汇报,一定会不停地做出错误决策。

所以未来会有大量领域由AI 做决策,人反而是执行者和享用者。

所以未来20年中,经济学、管理学、心理学......这些社会学著作都需要重写。

如果这些都要改写,我们做作为承载着企业管理思想的SaaS产品岂不是也失去了存在的基础?我们SaaS公司是不是也要适应这些变化?

04 AI不但提升生产力,而且彻底改变生产关系

现代企业是人类经济的永久组织形式吗?

其实,与“匮乏时代”一样,企业只是人类经济组织的过渡形态。

人性在本质上是尊崇个人主义的。原因也很简单,因为每个人都有自己独立的身体,需要进行独立思考、独立决策自己的行动。

只不过自工业时代以来,我们需要进行集中在一起进行生产、进行工程设计,城市也需要把人们聚集在一起提供规模化的餐饮、娱乐、社交服务。由此,资源分配、沟通一致、同步信息,这些关键动作必须在一个相对稳定的组织内完成。

在AI时代,这些都会改变。无论是生产一小批定制服装,还是卷入几万人的航天项目,总体规划还是需要人类总设计师拍板,但资源投入计划、日常调度协调的工作,AI显然比人类做得更好。

所有大大小小的任务都会被AI进行规划和分配。而个体的人作为社会唯一稀缺的资源,会被非常灵活的配置到各个项目小组当中。

每个个体都基于个人兴趣和社交需求加入到临时性的项目小组,并领取适合自己的工作任务及工作量。也许一周、也许几个月后项目结束,这个人在了解项目整体效果、获得成就感后,再选择休假一段时间,或是马上加入下一个项目组。

由此,固定占有资源、却无法从全局优化资源配置的公司形式会逐渐消失。能够激发个体潜力的自由工作方式将取而代之。

换句话说,公司作为拥有大量劳动力的一面将会结束;但作为“所有权-利益分配”的作用仍将延续。只不过再没有拥有成千上万人的公司了,每个公司都会变小,小到仅有个位数的股东兼员工。公司独占的有形资产也会最小化,这些资源会进入共享资源平台被全社会的组织和个人利用。

再上升到全球视角——

05 反全球化与国际数据隔离

特朗普在上一任期退出了“环保”群,听说最近连“世界卫生”群也打算退。

反全球化的政治基础是欧美大量蓝领没有在全球化和经济增长中获益。表面上工会带领的罢工如火如荼,但供需关系才是价格(即工人的工资)的决定因素。

但如果“全民基本收入(UBI)”实现了呢?蓝领的生活逐步改善了,那么反全球化浪潮也会退去。毕竟国家之间还是有经济及政治竞争的,反全球化只会降低自己国家的竞争力。

但贸易可以互通,数据却不可以。

从国际竞争格局来看,拥有大量数据及利用数据的能力,将是AI时代国家最重要的能力壁垒。

从外部看,一些小国因为没有足够的数据和数据使用能力,只能加入世界上几个大国的朋友圈。美国有美国的“全量数据中心”、欧洲有欧洲的,中国肯定也有中国自己的“全量数据中心”。

反过来,在一个国家内部呢?

—— 则会更加要求数据打通、数据和应用都要上网、上公有云。

在国内,监管部门会意识到这个问题,广泛推广国家统一的云平台,并逐渐与各家云平台打通、 乃至整合为一体。

(考虑到改革开放40多年来,“政府搭台、企业唱戏”的模式不断成功。“全量数据中心”这件事,在政策指引下、由具备资金优势的央企与具备创新优势的民企合作开发及运营是最合理的道路。)

最近我在看我的大神梁宁的第一本书《真需求》,其中就说到“平台需要承担社会责任”。微信如此,将来公有云大厂也会如此。

06 公司都快消失了,SaaS产品能干啥?

ChatGPT3.5的出现至今也有2年多了,做AI和做SaaS的朋友们可能会奇怪,AI有这么大的力量,大量设计师、工程师和工人的工作方式已经发生变化,为啥SaaS产品没被迅速颠覆呢?

早在2023年初,AIGC刚兴起时,就有人推测AI将杀死SaaS,不过显然尚未实现。(详见文末链接《SaaS创业路线图(166)SaaS商业逻辑大于GPT技术逻辑》)

因为toB软件承载的是组织业务和流程。虽然作为每个消费者和工作个体已经受到C端新AI工具的影响,但只有政府及企业的组织方式和工作流程发生变化,toB软件才会被要求重写。

当然,所有人都知道这只是时间问题。

公司逐渐消失后,为公司运作提供服务的SaaS产品会发生怎样的变化?

首先,各个垂直行业仍然会存在。每个行业都运行在数字化、智能化的行业平台上。行业平台与全社会的数字化基座打通,也与其他行业平台互联。

其次,个人则往往有行业标签。虽然有的个体兴趣广泛会成为跨行业人才,但每个人的时间、精力有限,能成为全才的人毕竟是少数。

所以软件产品有两个方向:

一、行业平台软件(简称V平台):通过数字化、智能化的方式,为整个行业的产品、服务及供应链提供数字化底座。

二、个体使用的个性化即抛型软件(简称C软件)。AI会根据个人的使用习惯、当前接受的项目任务、经验积累,自动生成一个最适合其使用的AI软件。今天很热的“Agent”就是其早期形态。Agent仍然是软件工程的结果,只不过在底座中增加了AI。

这个软件甚至有一套由简入繁的步骤,引导使用者逐渐增强与软件的互动能力、建立行业知识体系和加强具有个人特色能力。由此帮助这位使用者成为自己希望成为的样子。

这个软件有强大的迭代能力,能够每天、甚至每秒根据使用者的反应做出调整。它也是即抛型软件,每次一个项目结束就会进化为完全不同的、适应下一个项目的版本。

C软件与V平台虽然都基于AI技术、也都实现数据打通,但将朝着完全不同的方向进化。

C软件追求灵活、个性化,V平台追求稳健和全局高效。

C软件有大量试错机会,可以激进迭代;每个行业的V平台却只有一个,必须在AI和人类架构师的共同努力下,稳步迭代。

每个行业/细分行业只有一个V平台,行业内所有资源都以数字化形式反映在V平台上,形成与现实世界的数字孪生。各个行业的V平台也是充分数据互通的。

读到这里,朋友们肯定会想,这么大变化,要多久才能实现呢?

那么我们继续讨论——

07 每次科技浪潮对人类社会的影响是否会加速?

我们先回顾一下,历史上对人类社会产生重大影响的几次技术革命,它们从技术发明到普及所用的时间长度:

从采集社会到农耕社会:世界最早的农业起源于大约1万年前中东的“肥沃新月”(Fertile Crescent)。但全球从发明农业到转变为以农业为主的世界,用了超过6000年。(来自《人类新史》,作者大卫·格雷伯 大卫·温格罗)。

工业革命:1698年,托马斯·塞维利(Thomas Savery)制造了早期的工业蒸汽机;67年后,即1765年,詹姆斯·瓦特(James Watt)在纽科门蒸汽机的基础上进行了重要的改良。1840年:英国的大机器生产基本上取代了传统的工厂手工业,工业革命基本完成。这经历了约140年。

电力的普及:1831年,由英国科学家迈克尔·法拉第发现电磁感应现象;32年后的1866年,德国西门子发明了自励式直流发电机;又过13年,即1879年,爱迪生发明电灯泡;3年后,爱迪生在纽约建设了世界上首座较正规的火电厂——珍珠街发电厂。到1900s年代,美国大城市才完成电网和电灯泡的普及。这前后用了大约70年时间。

互联网:1969年:美国国防部高级研究计划局(ARPA)成功建立了第一个计算机网络ARPANET,这标志着互联网的诞生。1983年:TCP/IP协议被正式发布;1989年:蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)发明了万维网(World Wide Web),并开发了第一个网页浏览器;1998年:互联网历史上最大的里程碑之一,谷歌成立,为今天的互联网奠定了基础;大量中国网民大概也是这个时间前后开始“触网”。2007年:苹果公司发布第一代iPhone,移动互联网时代正式开启;2010s年代开始,手机App深度影响大众生活。这个过程大约花费了近40年。

所以,我的结论是,技术应用会加速,但会有个上限。

究其原因,技术发展是非线性的,但人类社会接受新事物总需要时间。也许至少需要20年——这也是今天这篇文章标题的来源。

20年是一代人。

在全新知识结构、全新教育理念和方式下成长出来的一代新人。

当然,我们这些铺路的上一代人仍然有巨大价值,还记得前面说到大象的故事吗?

能为一万年来人类历史上最巨大的一次转变铺路,我们能做的事情已经很了不起。

08 回到今天,SaaS该怎么干?

首先是我们SaaS公司的出发点或叫“初心”。去年我在小鹅通创始人老鲍的影响下,提的出发点是“帮客户解决问题”。

根据本文对未来的推演,深入行业、引导或参与行业数字化平台的构建,帮整个行业的客户解决业务问题,将是SaaS公司的大方向。

未来几年,在AI广泛应用的大背景下,各个行业的数字化改造不断加速。要么是原生SaaS公司通过积累行业客户最佳实践,建立起行业数字化的基础软件系统和生态系统;要么是在各个细分行业有主导权的“链主”基于自己的业务能力构建行业数字化平台(例如链家地产+贝壳网、物美超市+多点)。

大家知道我为多家SaaS公司做常年顾问,但其中有一半我服务的企业并不是原生SaaS公司;他们原本就是行业里的领先企业,SaaS是他们的第二曲线。

所以我多了一个视角,从两个方向同时看,就会得出上面的结论。

那么,做通用SaaS产品(跨多行业)的同学会问了——未来我们会在哪个位置上?

我是这么看的:“通用”不是全行业的“通用”,“通用”只不过是“行业化”之后挑剩的“其他”行业。

以SCRM产品为例,2021年时,在企业微信发力生态的背景下,据说有上百家SCRM公司拿到投资。但当时我和我服务的行业SaaS公司就一起看到,SCRM的应用场景与行业关系很大,例如卖课程的与卖保险的就完全不同。而SCRM与业务结合很紧密,所以SCRM需要与该行业的业务系统打通、甚至是包含关系。

那么通用SCRM的市场,就剩下没有强行业SaaS产品的领域。这就是“剩下”这个词的含义。(当然,这个这里只是为了描述情况、并没有贬义,“剩下”的有时仍然是个大市场。)

但无论如何,相比行业SaaS产品,通用SaaS想要参与行业的数字化改造会有更大挑战。

所以近几年来,用友和纷享销客等公司纷纷走上“行业化”道路。

还有读者朋友会追问——那么,非常“通用”的SaaS产品,例如:HR、财务、采购,这些产品也需要行业化吗?

我的回答是:也需要。

采购板块关系到企业能否拥有成本优势,事关企业的生死存亡。而一套优秀的采购系统不仅包括软件,还应包括生态(例如更多的供应商选择及社会化供应商评级系统)。这个板块能不数字化吗?

财务软件担负“业财一体”的重任,显然也是要与业务形成强相关的。

HR软件则关系到未来20年“人”方面的巨变,恐怕是最需要有行业特点的。

从产品架构上,通用SaaS产品可以在“通用”架构上,长出“行业”模块和“行业”配置。这个也正是很多通用SaaS公司在努力的方向。

当然,行业化只是进门的手段,参与行业的数字化改造才是目的。

这是我要说的第一点:参与行业数字化改造,帮行业客户解决务问题。

落在这一点上,我今年最大的洞察是:满足“核心业务提升需求”的SaaS产品比“提升管理效率”的SaaS产品活得好。(详见文末链接《SaaS创业路线图(199)无间道与白夜行》)

也许“奖惩机制”的齿轮已经开始转动,只不过大部分将美国SaaS产品copy to China的创业者还没有意识到。欧美提升管理效率的SaaS产品确实很受欢迎,实施及规模化也相对轻松,但在行业数字化改造的道路上,也许中国软件公司的做法会更见效一些。

第二,坚持公有云部署。

未来20年是AI的20年,SaaS产品是AI的“养料供给机”。AI吃的就是大量C端App、和toB的SaaS产品提供的数据。

我敢说,10年之后,私有部署就是个笑话。

如前文所说,全球化一定会往前走,但国家之间的竞争只会更加激烈。各国会有自己的“全量数据中心”。在欧洲是否能够做到还不好说,以我们的举国体制,是一定可以、也一定应该做的。

中国如果没有这个“全量数据中心”与美国竞争,相当于又回到了清朝末年,西方列强已经实现工业化、我们还是小农经济......

小结一下,私有部署和定制开发一样,如果是为了营收,真心不划算;如果是为了跟随行业头部企业,多掌握一些know how,也许还值得,但数量必须受限。

第三,产品驱动增长(PLG)。

2024年我开了6场线下实战课,其中一节讲到“切换增长引擎”。

10年前SLG(销售驱动增长)的模式曾经很成功,随后SLG短板尽显,MLG(市场驱动增长)、CSLG(服务驱动增长)也都被提出来。

但到了今天,我可以用多家公司的实践证明:SaaS公司首先应该是个产品公司。

特别有趣的一个事实是,我发现从2023年开始SaaS圈企业都在转型争取盈利,而在2024年就能真正盈利的SaaS公司往往是PLG(产品驱动增长)的。

因为我们提供给客户、给客户带来价值的是产品及服务。把成本、费用的大头花在营销上,肯定是走错了路。

未来20年是一个行业数字化加速的过程,我们更需要用产品帮行业解决问题。

另外,大家也可以多思考一下我提的SaaS2C2B的逻辑。从目前的形势看,AI在C端会先落地,在B端则慢慢融合进SaaS产品中,为行业带来价值。

按照这个路径,如果我们的产品能像我们以往文章提过的Dropbox、酷家乐、小鹅通这样,先在C端形成病毒传播,占领用户心智、习惯,甚至形成网络效应。将来在B端AI发力时,就能水到渠成。

第四,也是最后一点,就是“活下来”。

2024年是中国SaaS的大底,随着部分SaaS公司逐渐做到现金流转正、扭亏为盈,二级资本市场会向好,一级投资市场(VC/PE)也会逐步回暖。(嗯,这正是我在2023年底完稿的《SaaS创业路线图2.0》一书中预告过的。但请勿作为投资依据:在资本市场上,价格与价值发生偏离是常态。)

随着行业数字化改造的深化,行业化的SaaS产品作为必选工具也会越来越稳健。

确实,不能杀死我们的会让我们更强大。但拜托——请先活过冬天。

在《SaaS创业路线图(198)产品商业化新思维》一文中,我说到——先有经营效率然后创新:低效率的组织,创新也只会浪费时间。

我们很多SaaS公司,做个以为赚钱的大项目,其实算不清“隐性成本”,亏得底掉;有的创业团队在做市场规模化扩张前,连PMF都尚未完成;也有很多企业看不懂什么叫“SaaS的本质是续费”,把CSM(客户成功经理)当续费销售激励......

请了解,财务能力不是指财务部的能力,而是全公司的组织能力。

希望更多的SaaS公司可以在这个寒冬里活下来,也构建起强有力的产品和组织。

09 念念不忘的回响

最后,回应开篇提出的几个问题:

从“匮乏时代”进入“富足时代”后,当下的经济学、管理学常识有没有可能转为谬误?

很有可能,“常识”不再是常识,思想方式需要大转变。

全球化与反全球化的对抗会一直进行下去吗?

不会。随着“富足时代”的到来,全球化是全人类的共同利益。

每次科技浪潮对人类社会的影响会不会是加速的?

会加速,但毕竟人的身体和大脑与10万年前差别很小,新技术改造人类社会仍然至少需要以20年(一代人)为一个周期的过程。

各行各业数字化服务的对象,是否会在未来20年发生巨变?

数字化服务的对象将由企业及其员工,变化为行业和个人。

由此,我们今天能做什么?

作为个人:放开大脑、拥抱变化、不必焦虑、享受过程。

作为SaaS公司:①参与行业数字化改造,帮行业客户解决务问题;②坚持公有云部署;③产品驱动增长;④活下来。

最后,恰逢新年,不免有些感慨——

这十年,我与很多优秀、努力的软件创业者聊天,有时我会想,为什么这么多聪明的人就没挣到钱呢?

但我自己亲历过、也能看到“创业是创业者的生活方式”。在一篇同名文章中,我这样写到——

能和一群目标一致的战友在一起,每天做着自己热爱的事情,一年360天都充满挑战,但又总有那些让自己看到希望的欣喜瞬间。

有创始人说他听到了上帝的Calling,我是信的。

那种心无旁骛的心流感受,真是无与伦比的感觉。

王兴说“九败一胜”。创业公司千千万,每年能IPO的有几家?

不能享受过程的,也追求不到结果。

所以,我说,创业是创业者的生活方式......

如果我们跳跃到20年后回看今日,原来人的追求就该如此——物质的满足已是历史的必然,精神的富饶才值得夸父逐日般的执着!

来吧,追逐太阳的人们,让我们一起拥抱2025年的冬日烈阳!

作者 | 吴昊SaaS ; 编辑 | 虾饺