从“丰亨豫大”到轰然崩溃,北宋的极盛而亡不过三年之间。围城之下,恶性党争、财政危机、军事痼疾、外交失策——帝国内外全局性危机的大爆发,使靖康之难这一大变局时刻具有特殊的历史反思与现代启示意义。靖康之难与北宋亡国有哪些必然成因?北宋内部的政权组织结构和行政体系存在哪些问题?宋徽宗又该被如何评价?这场盛世危机的爆发,是否显示出古代王朝衰亡的一般规律?

带着这些问题,南都观察联合《文化纵横》杂志社,邀请了《汴京之围》作者郭建龙,以及中国社会科学院古代史研究所助理研究员雷博,在南都观察沙龙上与读者共同探讨北宋末年这场历史大变局的前因后果,以及古代王朝的盛衰之变超越时代的镜鉴意义。以下为沙龙实录——

▌北宋重文轻武下的国民心态

苏 琦 (资深媒体人,《财经》杂志副主编):我觉得北宋比较羸弱,因为重文轻武。一方面唐朝藩镇割据,另外一方面赵匡胤被黄袍加身,所以信不过武将。这种说法,你认同多少,批驳多少?大家又为什么觉得宋比较怂?

雷 博 (中国社会科学院古代史研究所助理研究员):大家感觉宋代是个比较怂的王朝,它的怂和软弱体现在很多方面。我读宋代史料的时候,经常有这种感觉。特别是作为一个比较有血性的男生,看宋朝的外交真的有恨铁不成钢的感觉。从另外一个角度看,我们也要同情体会宋人所处的历史时空。大家对晚唐和五代的藩镇格局,有一个片面的意见,但是深入进去,这是中国历史上极其惨痛的教训。当时宦官明确说,皇帝就是我手上的棋子,想换的时候随时可以换。皇帝肯定不满足这样,他们想要打破这种局面——把所有的宦官、文官、士大夫都重新清洗。

这样的局面发展到了晚唐五代,那时候吃人是日常情况。很多部队出去打仗不带粮食,而是用车拉尸体。十三太保出去跟人叫阵:我已经好几天没吃饭了,派个胖点的跟我打。这种事情在司马光的《资治通鉴》里被记录下来,成为宋人的晚唐史观、五代史观、本朝史观,这是非常重要的历史记忆。

所以宋人对武将干政和权力的旁落,到了一种畸形变态的地步。像宋代的名将狄青、王德用,明明战功很高同时人品也很好,更没有一点造反或者专权的倾向,但是就因为给的位置太高,加之王德用长得太像宋太祖,就觉得很危险。从这个角度来讲,要同情看待宋代的重文轻武的政策,而且这在当时是有益的。

宋之前的皇帝是个高危职业,外戚、皇冠、权臣,随随便便可以换掉他。宋代之后建立起来这样“相维相制”的体系之后,就不可能了。宋代之后的皇权,要么是被底层民众推,要么是来自外部的威胁。所以这涉及到另外一个问题,宋代到了中后期,面临新崛起的女真帝国,这是一个什么样的新的势力?这一部分请郭老师聊聊。

郭建龙 (历史作家):接着雷博的话题讲,如果要了解宋代对北部边境的心态,就要认识燕云十六州的问题。我一直说中华民族是一个非常幸福的民族,因为它的地理结构在世界上——至少在美洲发现前——是独一无二的。因为华北平原、长江流域联通在一起,加之周围有一圈山脉把它围得非常严实。这达到了天然的地理边界,用少量的兵力就可以把之守得很稳。这样的话,财政需求就会下降,从而不需要从民间抽取这么多的血液去维稳架构,民间的发展因此会变得更好。

天然的地理边界是中国得天独厚的优势,可是这种优势在北宋时期被打碎掉了。北宋继承的江山本身是一个不完整的状态,它正好缺乏北面最关键的一条山脉,就是燕山山脉。燕云十六州的“燕”就是北京,“云”就是大同。大同相对还好一些,因为大同之后的第二条防线在太原,太原北面有雁门关可以守住。但是“燕”这边,只要北京丢了,北方就比较危险了。这种不稳定的因素让宋代必须有一个庞大的士兵体系。

另外,宋代诞生之初就没有燕云十六州的屏障,所以对宋人心理上的影响还是非常大的。世界民族或许都有这样的情况,对于自己土地的所求往往是建立在历史最大疆域的基础上,只要以前拥有过这块疆域,会一直认为这块疆域是我的领土,所以宋人一直认为燕云十六州是自己的领土。尽管宋朝和辽国维持了百年的和平,但这个心结一直打不开。

其实,辽国是一个非常适合做邻居的民族,因为契丹人(辽国人)在唐代时候就比较文明化了,文明到什么程度呢?五代时期的后晋,以割让燕云十六州为条件向辽国借兵攻打后唐。当契丹人打到黄河时,说我不过黄河了,因为过黄河会把老百姓吓坏的,我打到这里,剩下的你们做,如果你们打不了,我再派人来。辽国获得了燕云十六州之后,跟北宋维持了百年的和平。到了女真族崛起的时候,北宋面临到底支持谁的问题,换言之便是到底要维持对领土的索求,还是找一个好邻居。女真族的战斗力比契丹人要强,仅仅依靠女真族和契丹人的决斗,胜负很有可能是契丹人被灭掉。北宋到底支持谁,这是一种策略选择的问题。

▌北宋军事实力积弱原因初探

苏 琦 :大家觉得北宋比较怂、比较弱,同时又觉得南宋还可以。所以建议你下一本写《襄阳之战》,分析它为什么可以撑住这么多年。针对这一点,我想请问你怎么看文明力量的源泉问题?

郭建龙 :北宋的军事实力并没有我们想象中那么弱,有制度的存在,就会产生战斗力,比如它的单兵训练比唐朝要强,因为它有完整的训练体系,只是军事权力被分割了。它的体系没有办法有效组织起来,这是很大问题。比如三路大军过去,这三路大军必须有一个统帅,即便找出一个统帅,但是这个统帅指挥不动这三路大军。第二,三路大军需要粮草,然而粮草却要其他人完成,所以粮草能不能调过去。这么盘根错节的方法,在关键的时候没有办法起到合力。如果一直有持续的、小的战争训练,宋代的指挥体系可以从紊乱中恢复过来,但是北宋长期不打仗,所以这些传输的线路是不通畅的。

比如我的书里提到一个有趣的现象,在第二次金兵打过来的时候,汴京城外有皇帝准备检阅部队时搬到城外的几百门大炮。当金兵打过来,首先要考虑把大炮搬到城内,因为可以用炮火对外打金兵,否则金兵会利用大炮对着自己打。所有部门都知道大炮的重要性,而且所有部门都在叫搬,但是最后没有人搬大炮。他们眼睁睁看着这些大炮,落到金兵手里。

因为一开始训练的时候,是动用内府的力量把炮搬出去了。当需要搬炮的时候,大家首先想到兵部,但是兵部说不是他们搬出去的,去找枢密院。然而枢密院也说,我手底下没有人。最后大家说谁搬出去,就谁搬回来,但是内府的那个人,正好被免职了。所以这些火炮就稀里糊涂给了金兵。

这是一种指挥系统的紊乱,如果它没有调整好,就非常的危险。到了南宋的时候,大家发现战斗力又上来了,为什么呢?

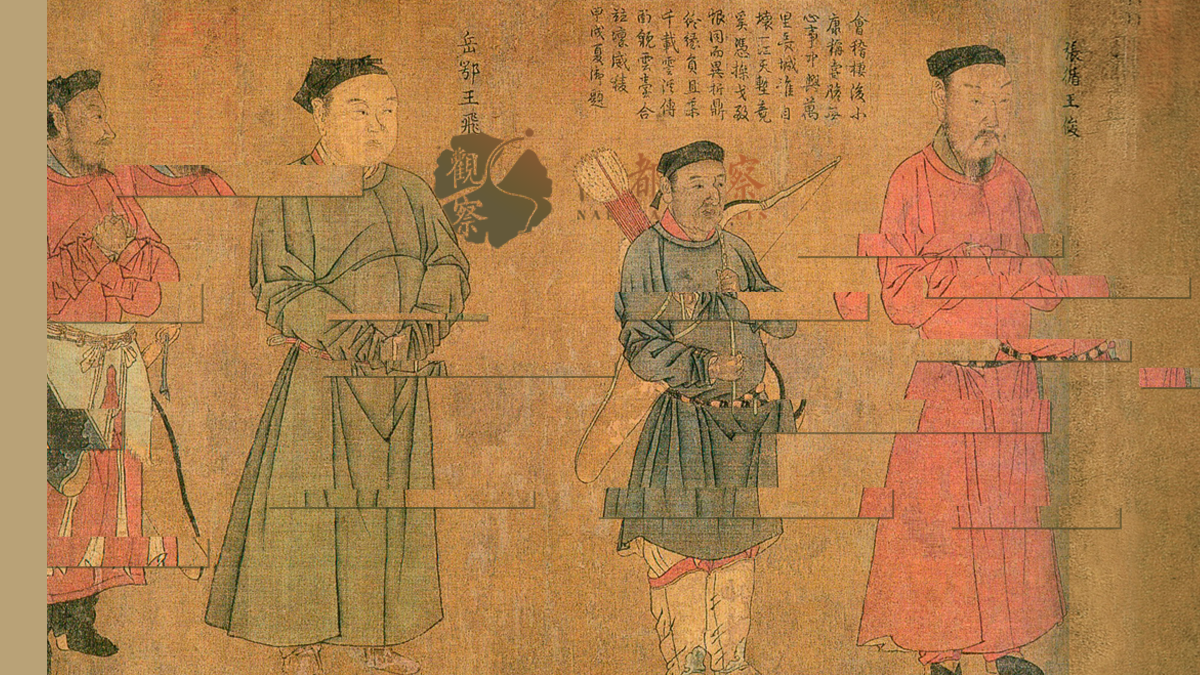

因为经过前面这些混乱之后,指挥系统变得顺畅起来了。岳飞这些军政拥有的权力比北宋大得多,不是皇帝知错改了,而是形势逼迫。这些军政有带兵打仗的权力,也有调粮草的权力,当这些权力合在一起的时候,军事上的实力就表现出来了。但是表现晚了,没有保住北宋,只保住了南宋。

雷 博 :北宋是一个很有意思的王朝,从一个相对长命的王朝角度来讲,北宋是中国历史上唯一选择商业型城市而不是军事型城市作为首都的王朝。开封是汴河和黄河的交错点,在唐代的时,南方的粮米运送到开封,开封负责向西和北两个方向分发。到了晚唐的时候,关中地区的粮米输送不出去,这时候谁占据开封谁就可以拿到粮,拿到粮就有钱,有钱就可以养兵,养兵就可以天下无敌。到了宋初,宋太宗一开始想要迁都,觉得开封这个地方无险可守,想迁都洛阳或者长安,“居山河之胜,去冗兵”。但是他弟弟宋太宗说,这个事做不到,需要开封的车辆来养兵。

这固然是个好处,但是带来了一个后果。北宋东京城(开封)的夜生活,通宵达旦地玩一年,绝对不会重样的。在这种情况下,形成了什么东西都拿钱赎买的习惯。我们会感觉到宋代的决策层有非常强的市井气,可能是眼前的生活太好了,让其变得患得患失。一方面是制度,一方面是生活方式对战略思维能力的侵蚀。北宋晚期军队战斗力并不差,像西夏的西兵战斗力是有的,但到了中央决策的时候,就出现了互相推诿、踢皮球的现象。

当然也跟女真族的战斗力有关系,南宋初年的名将就讲了,跟着父兄打西夏人,鼓一敲,一冲,冲赢,仗就打赢了,反之则输。但从来没有女真族这样的部队,骑兵冲过来一个回合,又冲过来一个回合,感觉有无穷无尽的体力。其实用金人的话讲,我是骑兵,不在战场上杀个三五十个回合,没有资格叫骑兵。这种类型的战斗能力、战斗韧性,对于北宋末年的军队是陌生的。

到岳飞的时候,郾城大捷的时候就是拼体力作战,最后打成人如血人、马如血马。其实并不是宋人养不出一个跟金人对抗的部队,确实很多事情要在打仗当中逐渐磨练。

▌王安石变法的态度及其影响

苏 琦 :以前读历史觉得王安石变法是为了富国强兵,但在当时的情况下,这是不是太超前了,反而把原来的系统破坏了?宋朝想进行政治变革,把平民动员起来,为什么也没有太动员起来?

雷 博 :既然讨论北宋,不可避免要碰到关于王安石变法的话题。北宋灭亡、南宋建国之后,因为宋高宗要找人背黑锅,就很自然的找到了王安石。宋高宗说都怪王安石,把我爷爷宋神宗给坑了,所以王安石不得不背上这样的黑锅。

回过头来看王安石变法,富国强兵的目标很明显。但是富国强兵的背后有一个很深层次的判断,理想中的政治是以“无为而治”为主导,还是以“有为”或者“大有为”为主导。

像宋仁宗,大家觉得他比较宽仁和厚,就算包拯喷了他一脸唾沫星子,他也不说什么。换另外一个角度讲,很多人觉得宋仁宗这个人耳软心活,今天你说得有道理,照你说得办,明天有人反对,又变了。政策便一直朝令夕改,这很容易出现国家治理能力非常弱的局面。

天下无事尚好,一旦有事,马上左支右绌。所以王安石写了一篇很有名的文章,叫《本朝百年,无事札子》。文章大致内容讲,本朝固然有很多好的一面,但是政治上却是君子和小人混在一起的,导致农民没人管,百宫没人管,军事没人管。用他的话讲,所有的人处在做一天和尚撞一天钟的状态,没有用心力、精神做事。他认为要改变这个状态,首先要从皇帝到大臣,都要有一个“大有为”的态度。

王安石的变法,其他的政策且不论,关键是“大有为”的态度是不是正确的选择。因为一旦有了“大有为”的态度,就会产生各种各样的具体措施和做法。比如在经济上,政府的手应伸长一点,还是短一点?在民间的组织问题上,是让老百姓自组织更多,还是把民众动员起来,无论是基层的治安、调兵,都能够起到更高的效率?

说到客观的结果,其实“富国”与“强兵”这两个结果都达到了。宋神宗时期,在“富国”方面,老百姓在没有感到太大痛苦感的情况下,几个封装库财富是装满了。而在“强兵”方面,当时不但出现了神臂弩,而且建设军队的水平也提升了。

王安石变法是不是过分强调数字化管理,导致改革太超前了呢?这个问题在宋史学界有争议。我个人的看法是这样的,如果你不认可“大有为”之政,另当别论。如果认可,改革就要给弹性和余量。

王安石变法是个动态的过程,一直到宋神宗死了,改革也还没结束,因为政策一直在有弹性地变化。很多人批评青苗法,是拿着青苗法刚推出时的反对者的反对意见。这些反对者的意见,后来都已经吸收接纳进去了,政策在不断变化的。

在前现代社会,是通过一个强有力的政府,推动经济改革,使得制度体系在原有的水平上更向前走,还是步子一大就会出问题,所以最好是小步,甚至不要迈步的问题,这有待商榷。按照司马光的说法,“利不百,不变法”。到底是什么态度和做什么选择,这是关键。

苏 琦 :提到前现代的问题,好像中国每一次王朝都有一个坠落曲线。一开始还可以,因为经过了前朝纠偏,动员能力也还可以。崇祯皇帝不折腾的话,不会死得这么快,而晚清不兴政,或许还能苟延残喘。我们是不是可以从各朝的兴衰去发现,就像四大发明一样,这是一个高水平的陷阱不太容易突破过去呢?

郭建龙 :王安石变法最主要的精神在于利用一个“大有为”的政府加强对经济的控制,也可以说是指导,就看用哪层更适合大家。

不管是控制还是指导,都是对经济的操纵。当操纵了经济以后,他们认为经济会更发达,国家的税收也可以增加。这衡量的标准最主要是财政,就像所有的仓库都满了,但有没有真的达到民间的繁荣呢?

雷 博 :这个问题一直有争议,这部分的材料目前处在对立状态。有人说民间凋敝,有人说民间很好。

学界有一种研究理论,不看他们讨论的态度,而是看宋料保存下来的经济数据。在国家财政整体宽裕的情况下,有两个指标可以作为参考,一个是民间市场的活跃程度,一个是码头、垛口水利工程建设情况。从这些基础设施或者体现商业繁华的指标上,其实可以看出宋朝有一个整体上升的倾向。这是日本学者研究宋代江南经济的时候,特别关注到的一个点。

我个人觉得“国富民穷”或者“国进民退”的标签是值得反思的。能不能做到“国富”的同时,在不对民间掠夺和剥削的情况下,反过来促进国家的经济运行体系效率提升,这种可能性存在吗?至少宋神宗元丰年间的现象来看,也不是没可能。

郭建龙 :这是我们两人最大的分歧点。史料有支持我的,也有支持他的,这是因为当时新旧党交替执政导致的。新党有一种说法,旧党有一种说法。“大有为”的政府加强经济管制的同时,能不能促进经济发展呢?这个问题争论了好久了。

苏 琦 :一开始说“国富民必穷”,但是非常态的时候也有“国富民也富”。中国几个朝代也有过基础设施建设,像运河的疏浚,过后这套系统还是不错的。

郭建龙 :政府有责任收税,但是限度在哪?是以修水坝,修建基础设施作为一个限度,还是控制一定的运输体系、金融体系作为一个限度呢?

从另外一个方面可以看到,中国一直有这样的思路存在,如王莽、诸葛亮。任何一个朝代隔上一两百年或者两三百年的时间,都会出一批会相信国家力量的人。他们的改革总是草草收场,但是他们引起的争议会一直存在下去。

苏 琦 :回到靖康之难,我们做一个判断,以当时的财政情况来看,北宋是不是财政掏多了,再加上天灾人祸,所以加重了危机?

郭建龙 :我个人判断是掏多了,因为北宋的工具太发达了,专卖制度相当于是国有企业,它的运用过于发达,容易出现这样的状态。

再一个是金融体系,明显用过头了。在四川有一部分铁钱和铜钱,然而四川政府把铜钱都调走了,只准用铁钱,但是铁钱太重了。买一斤猪肉,带一斤铁钱估计都不够,大家只能发明交子。发明交子以后,政府觉得很好用,以后只允许发“官交子”,不允许发“私交子”。所以通过这样的抽血方式,再加上王安石的改革,通货膨胀确实在北宋已经很明显了。

▲ 交子。

▌王安石变法的问题在什么地方?

郭建龙 :任何一个计划经济体系或者“大有为”政府的伸手体系,从逻辑上是完全走不通的。如果所有人都遵从于精确的数字计算,的确可以做到效率的最大化。这种体系最后毁在哪个地方呢?我认为是毁在行政效率的低下,匹配不了你的计算。你计算非常精确,但是行政效率低下,就很难达到这样的效果,反而效果低效,起到了挖墙脚的作用。王安石变法有一个体系,这个体系必须互相配合才能有一个巨大的效率提升。但是怎样解决效率低下的问题,或者有没有可能解决这个效率低下的问题?

雷 博 :我们在面对王安石变法的时候,有一个核心的问题,用王安石的提法叫“民不加赋而国用饶”,司马光就反对。说天地之间的财富是有限的,农业社会每年就出产这种农产品,不在官就在民。你说“民不加赋而国用饶”,这不是骗人嘛。你肯定是用各种各样的手段巧取豪夺,剥削老百姓,不加税可以用其他方式巧妙转移到国家身上。所以这是一个面对前现代生产方式的时候,必然要提出这样的问题。深入到史料过程中看,王安石讲的民间有一利,这个事是客观存在的。在当时有大量的房产、渡口,被地方黑社会把持。为什么被地方黑社会把持呢?因为国家的延伸能力延伸不进去。在宋代以前,中国大部分地区皇权不下县。官有国家俸禄,但是吏没有俸禄。

王安石怎么解决这个问题呢?他要给所有的吏员发俸禄。一推这个政策的时候,别人就觉得他疯了,官的俸禄还发不出来,吏的俸禄怎么发得出来呢?结果政策一推行,发现还真没问题,吏的俸禄很轻松就发出来了。

钱从哪来呢?用这些吏把黑社会的人换掉。举个例子,王安石推行免役法之前,差役法是令老百姓深恶痛绝的方式。老百姓不怕交钱,但千万不要在农忙的时候让老百姓去服役,不然这一年又完蛋了。如果把基层的生产模式树立好,把吏放在适合的经济节点上,这个钱是可以收上来的。不但可以给吏员发工资,甚至有结余。这引申到怎么看待前现代跟现代在生产方式上的二元对立的问题。

或者这么讲,任何一个现代国家都是从前现代走过来的。英国它真的是生产力先行吗?它是制度先行的。它有很多东西是冒险式往前走,才推动了工业性革命,这里面有偶然性。

我们不能期待王安石变法后就出现煤炭、石油、蒸汽机这样的工业革命,但如果看《梦溪笔谈》会发现,当时宋代确实处在一个产业革命的萌芽期。民间有大量的生产工艺、新的原料、新的能源出现。从这个问题来讲,在这样的懵懂机制下面,出现试图通过政府的主导,建立起来一个经济运转体系,同时打破原来传统的儒家士大夫理解的农耕国家小农制生产的方式,未必能过渡到现代国家,但是有个中间状态,它向更高的生产能力去跃迁,也是可以想象的。关键问题在于一旦工具建立起来了,工具太多了以后,司马光的批评点就发挥作用了。

宋神宗在这方面有警惕还好,但你怎么知道儿子跟你一样靠谱呢?就算大儿子跟你一样靠谱,你怎么知道大儿子死后的皇权,还能传到靠谱的人身上呢?万一出现宋徽宗这样喜爱艺术、宫殿,再加上旁边的人说有钱了,搞一些其他事情,所有原先为了强化国家财政的良性工具和手段,就异化成聚敛的手段了。

讲到纸币,对北宋的纸币讲一句好话。北宋人挺了不起的,他们对纸币一直是警惕的状态,担心出现通货膨胀的情况。南宋的通货膨胀,是打仗打得没办法了。元人和明人是怎么用纸币的呢?他们拿着纸币去敛老百姓的财,初心就不对。但是宋人对纸币的用法非常敏感,他们在不同的时期发交子和盐钞,用发行的时机来平衡和豪商的关系。所以宋人既发明了交子,同时又能够审慎使用这样的纸币工具,探索货币工具发展的可能性,很了不起。

郭建龙 :对的,宋人是有准备金的,但是到了元代、金代就够呛了。

苏 琦 :今天聊完之后,王安石站在现代中国的入口,像国家跟市场的关系、国家跟社会的关系,都是宋朝要解决的问题。好了,接下来时间留给在座的各位。

▌提问环节

提 问 :长期以来,中国传统的儒家思想是不是与现代商品经济、市场经济有一些格格不入的地方,会抑制社会进步与生产力发展,所以导致从明朝开始,中国和西方世界逐渐拉开差距?

郭建龙 :我认为有一定的阻碍,但也有一些相通的地方。儒家在很长时间内和法家是有冲突的,法家采取“大而有为”的做法,希望加强政府的控制力,而儒家在和法家的对抗中,采取了很多“黄老之学”(黄帝学和老子学的合称)的做法,强调“小政府、尽量不作为”。

我们应该区别儒家和儒教。儒家是一种思想学说,但儒教是一套体系化的东西,里面不光有思想,还有把思想灌输到民间的动力机制,让每个人产生一种对“以皇权为中心”的信仰和崇拜,从而为各种制度的确立建立合法性。这对经济社会发展的制约非常明显,成为进入现代世界的阻力。

苏 琦 :有人认为,东亚地区的资本主义是一种“儒家资本主义”,其实儒家学说是一种工具(包括思想工具、制度工具等)。福山在《历史的终结》中提及,制度要满足行政、法制、经济三方面高效运行。从另一维度来说,儒家思想被中国古代统治者们严重阉割。统治者们通过儒学建立起科层较为良好的官僚体系,却忽视了经济、法制方面的均衡发展。即便王安石和后世张居正等人推行过变法,可变法非但没有达到效果,还被道义化、污名化。

雷 博 :其实历史上很多人对儒家的理解有一定误区,觉得儒家是一种偏向于反对商品经济与反对理财的思想,认为其仅仅“言仁义而不言利”,但深入到儒家经典中看,儒家很多经典特别强调的是利益之和。《孟子》讲仁义,但也有大量讨论经济治理的篇章。《周礼》的天、地、春、夏、秋、冬六官当中,地官、夏官这两部分,都是讲怎么理财的。换而言之,儒家非常看重财政体系的搭建,它想要实现仁义,要养民,更要有基本的利益循环机制。没有利益循环机制,不能“仓廪实而知礼节”,这个话大家都知道。

另外儒家对于社会结构或者关键结构的过度商业化非常警惕,它有着离合器和制衡器的作用。现代人觉得商品经济是好事,但是前现代社会未必这样觉得。有句俗语叫“刺绣文不如倚市门”,它说的是老百姓辛辛苦苦种地,其收益效率远远不如做生意。但假设大家都做生意,又该由谁种地呢?现在大家可能对这种危害感觉不大,但是在前现代社会只要稍微不鼓励农桑,下一年就要饿死很多人。比如在种植的季节,农民有更好的经济作物可以选择,粮食便少种了一点,下一年如果突然爆发饥荒,一个地方死90%以上的人口也是很正常的。这样的情况下,重本轻末就成为了最为理性的选择,而这个理性选择恰恰在老百姓的个人层面上是不容易做出,所以需要一种自下而上的推动,即一种宣传、舆论的引导。从另外一个角度讲,我们可以称之为教化。

在这个意义上来讲,儒学在很多时候是商人非常重要的精神工具。其实大家观察明代很多商人,他们的治家和生意原则都是儒家理念,可以说儒家理念就是他们做生意的基本理念。如果脱离了儒家,他们就不会做生意了。所以儒家和商业的关系,是非常复杂的关系,我们尽量避免用简单化的方式来理解它。

提 问 :北宋既然有强大的经济,有强大的骑兵,为什么死得这么快呢?而且用一种非常“龌龊”的方式死掉了呢?

雷 博 :王安石变法之后,经历了原有的系统更换和新旧党争,加上宋徽宗本身的政治举措、政治气质,便使得在北宋中后期的时候,确实是危机重重。但也要客观讲,如果我是一个生活在那个时代的人,还真不觉得它到了要灭亡的末世,所以这是很多人对北宋灭亡感觉冲击感强的原因。

无论宋朝西军的军事能力,还是财政运转的基本状况,虽然处在一个很烂,但还是没到彻底崩溃的程度。但它为什么出现这样的状况呢?我们讲靖康之变的时候,南宋的朱熹评价靖康之变:从“澶渊之盟”之后做的决策,真厉害呀,没有一个决策是对的,完美选到了最差的选项。

这是一个很有意思的事情,一个王朝的中央决策者,在涉及到国运的重大外交军事决策上面,竟然完美选到了最差的选项,这是一个很好的话题,请郭老师讲一下。

郭建龙 :宋朝通过王安石变法,确实可以促进一些事情,但是它留了一个尾巴。即变法并没有一个办法保证宋神宗的长子还可以这样做,同时以后的皇帝道德性也是没有办法保证,因为皇帝的手里塞满了“武器”。皇帝的“武器”很强大,把国家从民间拿到的权力变成了“武器”,这个问题在宋徽宗时代就已经发生了。王安石很多变法措施并没有进行下去,但是他给中央政府塞的“武器”最后都变成“火药筒”。这些“武器”到了蔡京手里面,就变成了对金融的抽血方法。到了宋徽宗时代,之所以造成了很复杂的现象,就是它的财政出问题了。在这个时候,官场的紊乱便达到了最大。另外雷博讲宋徽宗是一个买彩票的天才,每一个点都选到了最差,为什么会出现这种情况呢?我也想解释一下。

我们以变法为界看待党争问题。前面虽然也慢慢激化,但基本上是君子之争,他们不以杀人或者完全排挤为目的。因为王安石的改革理念得不到大部分大臣的认同,所以在这种情况下他必须扶持起一些人替他改革,把不赞成他的大臣都排挤掉,于是党争慢慢激化。一个大臣需要经过几十年的历练才能成熟,一旦资格比较浅的少壮派上来以后,引起的最大问题是什么呢?少壮派想的是我能做什么,但是很多大臣想的是我不能做什么,这是一个底线的问题。如果这个底线失去以后,斗争就会激烈化。最后被排挤走的那一派,也会产生更极端的一派,要么极端保守,要么是极端激进,因为中间派被排挤走了。所以党争导致双方的极端派上台了,这两派的上台,就会造成党争的激化,党争的激化对政权的撕裂作用非常明显,这是其中一个原因。

另一个原因是大部分的改革派最后都变成了主战派,而保守派不想打仗,变成了主和派。每一次决策都踩不到点上便和这有关系。其实战争对财政的破坏非常巨大,比王安石变法的任何措施都要大得多。所以一开始没有战争的时候,一定要想办法完全避免战争,不要发生战争。在宋徽宗的时候,主战派在台上,这时候不该发生战争,但偏偏发生了。因为北宋军队协调能力不行,一开始要吃败仗,一旦吃了败仗以后,皇帝就会把责任推给主战派上,说主战派做错了,应该下台,于是主和派就上台了。但主和派上台以后,为了证明主战派以前的政策是错误的,宁可谈出一个更屈辱的条件。双方都在不该上台的时候上台了,不该下台的时候下台了,这种错位造成了这样一种“政策抽风”的现象。

在这样的情况下,不管是军事还是经济,甚至包括指挥系统和最高的决策,都产生了这样一种错位。在这种错位的影响下,北宋突然之间无法应对这么大的冲击,就产生了一种猝死的现象。

雷 博 :补充一句,这样的错位现象也可以放在大历史当中来看,一开始之所以宋朝会作为一个文治非常强的王朝,要从它的核心历史定位来讲。宋朝要对抗的是东汉魏晋隋唐以来的五患,所以要以文抑武。但一旦走过头,就变成了文弊。历史中有一个有意思的现象叫文质相称,文胜质,质胜文。宋代是文大于质,其文弊表现在过度发达的士大夫政治,这种士大夫政治本身的特点就是:我是士大夫,靠写文章。讲句不客气的话,就是靠怼人才坐在今天的位置上,所以他们做的最大的事情就是互怼——这件事能不能干,先不要管我,你要干得不好,我要怼你,而且怼你是应该的,因为这是宋代的立国之本,叫言官政治。言官说,这个事我不一定会干,但是你干不好了,我就要骂你。最后带来的结果,便是他们给执政者、决策者背负了巨大的心理压力。一个好的决策环境,要给决策者犯错留一点空间弹性,但在这种张力过大的士大夫政治下面,允许犯错误的余量很小,就会出现如郭老师讲的,该主战派上台的时候,主战派下去了,而该主和派上去的时候,主和派又下去了。

苏 琦 :刚刚有个问题没讨论,就是封建王朝的民族问题。要说勉强处理好民族问题的朝代或许是唐朝和清朝,但是它们好像血统不是很纯,清朝不用说了,唐朝也有胡化。封建王朝好像要身兼两个系统,才能搞定一个事情,如果光靠农业文明系统,无论怎样做都搞不定。

郭建龙 :我不觉得唐朝解决得特别好,因为唐朝也是100多年就出了安史之乱,它之后引起的公共体系的改变还是比较彻底。安史之乱为什么会出现呢?原因是皇帝养不起兵,尽管唐朝也是一个很富裕的朝代,但它一开始是依靠土地国有制,这维持不了多少年。后来财政跟不上,就是因为税收收不上来。税收没了,钱不够,于是就养不起兵。这时候又因北边有入侵,皇帝在这种情况下便做了节度使,所以才有了藩镇这样的决策。当时带兵的并不负责征粮,征粮是交给中央政府,然后中央政府把粮草拨给军事指挥官。军事指挥官平常是没有粮草资源的,所以就不会闹乱子。后来因为皇帝没有足够的粮草给军事指挥官,就在北方划了几片地方,每个地方设一个藩镇和设一个节度使。节度使不光征兵带兵,还允许你在自个儿地盘上征粮草,而且征了粮草不需要交给中央,自己养兵就可以,这样中央政府不用拨粮草,同时打仗也有效率。这本身是一种应付财政不足的调整,但没想到让节度使变成了一个小皇帝,毕竟节度使有财政权和军事权,于是造反就是顺理成章的事情。

雷 博 :刚刚苏老师的提问,是理解宋代的关键点,这便是华夷之变和华夷一体的问题,其实宋人在他们的历史观当中,对于华夷一体是有深刻教训的。

从西晋末期的五胡乱华以来,经历了魏晋、南北朝、五代,整个中国属于严格意义上的华夷一体的民族融合。另外一个角度是胡强于华,整个政治秩序和权力秩序始终在这样的一种胡大于华的秩序下面进行的。

唐代建立了一个横跨草原和农耕的大帝国,但是唐代的建构本身并不是非常成功,而且从另一方面安史之乱出现的原因,是因为他不得不任用胡兵胡将。

在安史之乱之前,河北地区已经严重了胡化了,到了宋代的时候,宋代开国的皇帝和政治家有一个非常清晰的认识,要把主体民族治理的边界建立起来。大家去云南昆明会看到大观楼长帘上面有八个字叫,“宋挥玉斧,元跨革囊”。什么意思呢?有个传说,宋太宗玉斧一挥,大渡河以西非我有也。这个地方不是打不下来,而是不要了,因为治理成本太高了,大理交给你们了。元世祖的时候,为了迂回打南宋,用皮筏跨过金沙江,征服了大理。所以宋代在华夷关系上是个特殊的王朝,它跟后面的元明清三代都不一样。元明清三代,包括中华民国,大家都强调五族共和、华夷一体,但是宋代格外强调华夷之变,即要把中华这两个字标举出来,这个标举有没有意义?很有意义。

虽然现在是民族融合的时空背景,但我认为一个良性的民族融合,一定是以主体民族的精神为基本底色。放在大历史当中来看,应该把宋代的怂,民族关系、边界关系的退缩看作历史演进中非常重要的环节。