5月14日 星期二 北京

睡到8点半起来收拾行李,为去加拿大做些准备。军勤说你带那么多T恤干嘛?这才意识到我是按照北京的天气准备衣服呢。包着微信上提醒我要准备一件羽绒服,加拿大那边还是比较冷的。晚上吃饭时,李蔚说去的那几个地方中,有的地方还在下雪,气温只有1°C。我的天呀,这样的气温显然是需要羽绒服的。

早餐蒸了一根香肠,热了两个芝麻烧饼。香肠真挺好吃的,于是把两个烧饼都吃了。中午吃饭时。军勤做了牛肉汤、鸭肉烧土豆,可是早餐吃多了,午饭根本没有胃口,又怕不吃东西下午会饿,血糖也不稳定,勉力吃了两块南瓜。林珂的贝贝南瓜像红薯一样,甜甜糯糯很好吃。两块南瓜吃了,也就饱了,开车去了798那里的威士忌商学院接受一个采访(谈话)。

这个采访是在广州参加马爹利晚宴时就约定了的,《味觉大师》的钟宁说找我聊聊中餐创新的话题。这是我喜欢谈论并持续关注了几年的一个问题了,自然也有不少的思考和心得。一个小时的采访我说了很多,从儿时记忆到中餐变革。不知不觉中一个小时的时间就过去了,当钟宁说结束的时候,我真心还有意犹未尽的感觉。这个采访会在《味觉大师》公众号推出,到时就能看到比较完整的内容了。

对于中餐创新,我觉得观念的变革是最重要的。如果你还是从习惯思维出发很难有实质性的创新,最多只是改良,根本谈不上革命。而今天我们谈论创新,需要的是革命化的创造,要有凤凰涅槃的勇气。拘泥于传统,还只是在中餐里转圈圈,无法与国际接轨。我们的文化传统是经验致上,有技术无科学。厨师们了解掌握了很多“其然”,但是不知道“所以然”,没有对烹饪规律的把握,难以有实质性的创新。今天看了《科技日报》总编辑的一个演讲,他就提出了技术与科学的问题。我们古代的四大发明,都是技术积累的结果,虽然有用实用,但却不知道原理是什么。指南针很好用,有了它就不会迷失方向,但是指南针的原理是什么,先人们没有深究,更不知道磁场和磁力线的道理。欧洲人用了指南针,也搞清楚了这是因为地球磁场的作用,进而发现磁力线,由此发现电流,直至我们今天广泛使用的“电”。最早的指南针是技术的成果,后续的那些发展则是科学的力量。我们的文化中,缺乏的就是科学的力量。这种现象同样存在于中餐烹饪中,以致我们难以看到中餐中革命性的变革与创新。

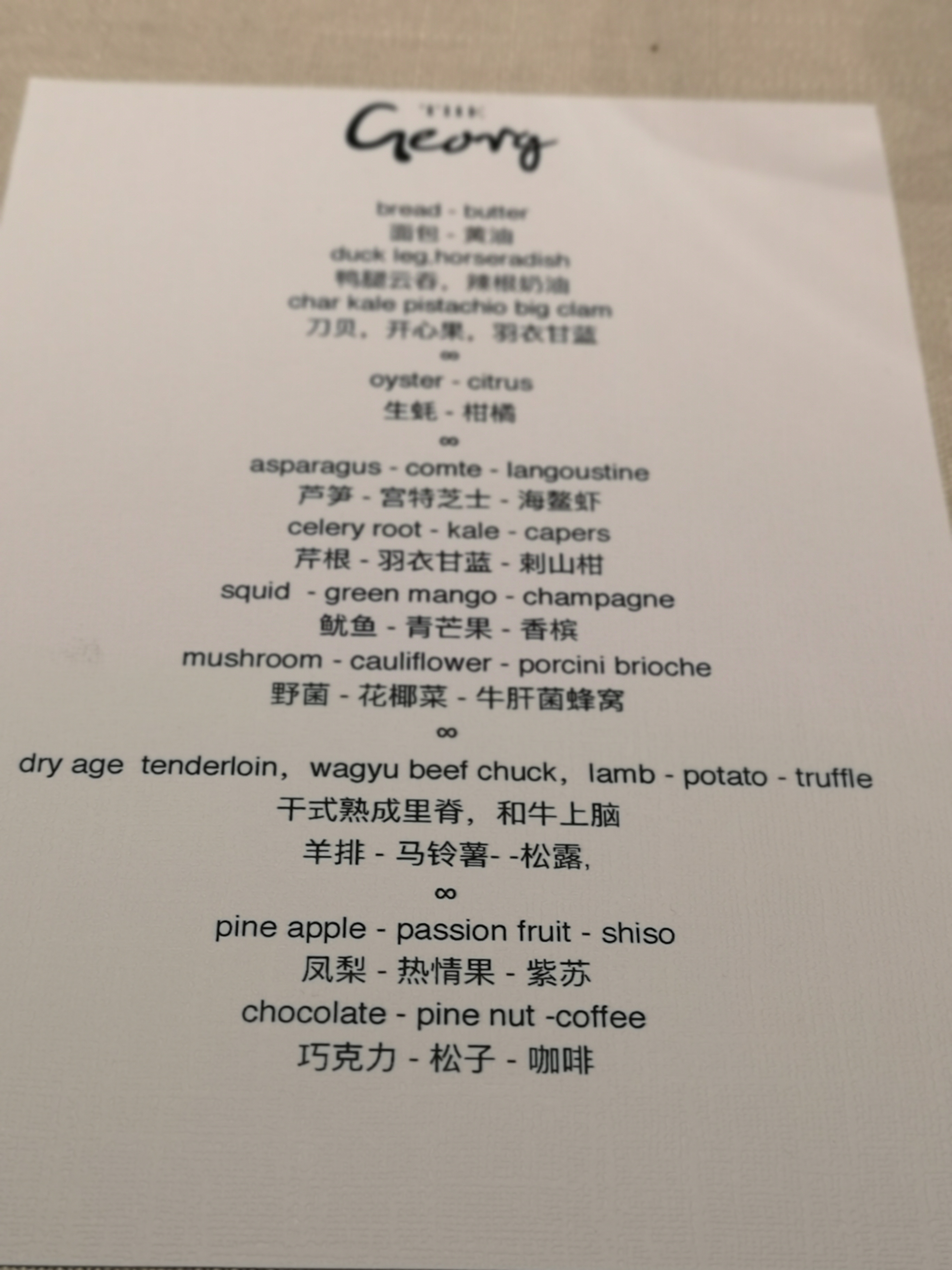

晚上约了朋友去了玉河那里的THE GEORG,主厨Binbin做了几个新菜让我们试试。

图片发自简书App

我挺喜欢这张菜单的,味道不错,分量合适,食材配搭和谐,有些菜吃起来味道新奇却是让人喜欢的味道。没有违和感。

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

图片发自简书App

出品有些北欧风格,颜色偏冷,偶尔能感觉到一些NOMA的影子。上甜品时,Binbin过来聊天,说了几句菜品之后,我对他说,要想做出自己的风格,做那些典型的西餐怕是不够的,一定要在融合上多动动脑筋,试着把中餐一些元素与西餐相结合,做出有特色的fashion菜肴。融合中很容易碰撞出火花来,把火花发扬光大,也许就是你的风格了。Binbin说,欧阳庆龙也对他说过类似的话,要他去学习中餐体会中餐。欧阳庆龙师傅是新加坡人,学的是西餐,对中餐也很了解,当年他在北京设计的宴会,好像还没有人比他更好,中西餐互补是他的经验之谈,也许真的可以帮到Binbin闯出自己的路。