为纪念世界反法西斯战争胜利80周年,凤凰卫视团队兵分六路,跨越五大洲十一国,行走二战关键战场,重磅推出五集纪录片《焦土之上》!

首集《那一天》,讲述1939年战火撕裂欧洲,纳粹铁蹄何以横扫大陆?闪电战缘何折戟莫斯科?欧洲重陷战火,是宿命还是偶然?

二战欧洲战场的第一声爆炸

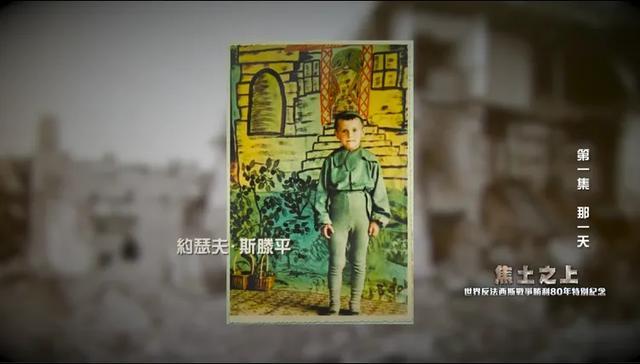

1939年9月1日清晨,波兰小镇维隆。7岁的约瑟夫·斯滕平被爆炸声惊醒。

窗外,46000公斤炸弹把窗外夷为平地——那里距他家不到300米。

“我们从这栋楼逃了出来,只带了一床羽绒被,一辆两轮木推车。”

86年后,93岁的约瑟夫仍能画出那条窄街的轮廓。

同一天上午10点,希特勒在德国国会大厦演讲,声称“波兰人挑衅在先,德国只是反击”。

与此同时,中国已独自抗击日本9年,美国仍在隔岸观火。

火药桶是怎么被点燃的?

当希特勒在柏林宣称“德国只是反击”时,一战战败的创伤已在德国发酵二十年。

镜头拉回1919年,《凡尔赛条约》让德国割地赔款。1923年慕尼黑啤酒馆的枪声宣告了极端主义的登场——政变失败的希特勒在狱中写下《我的奋斗》,为纳粹党种下思想毒种。

1929年大萧条,德国失业率飙升,“德国失业率曲线与纳粹得票率完全重合”,法国历史学家罗伯特·弗兰克揭示。

1933年希特勒被资本家扶上总理宝座后,国会纵火案成为清除异己的借口,纳粹党逐步建立起独裁政权。达豪集中营应运而生,门上“劳动带来自由”的标语掩盖着死亡工厂的本质——研究负责人桑菲尔德指出:“对囚犯而言,劳动是通向更快死亡的途径。”

1938年《慕尼黑协定》,英法把捷克斯洛伐克的苏台德地区“送给”希特勒。

次年,德军开进波兰,欧洲终于惊醒,二战爆发。

40天,法国“永不陷落”神话破灭

英法的绥靖政策助长了纳粹气焰。1938年《慕尼黑协定》将捷克苏台德区拱手相让,希特勒“走钢丝”的赌博屡屡得逞。1939年8月《苏德互不侵犯条约》签订后,德军于9月1日闪击波兰。当维隆的硝烟尚未散尽,英法迟来的宣战未能阻止波兰在五周内被瓜分。

法国花重金修马奇诺防线,却忘了阿登森林。号称“不可逾越”的马奇诺防线沦为法国人一厢情愿的幻梦。

1940年5月,德军1222辆坦克穿过“不可能”的阿登,三天抵达马斯河;80名伞兵空降埃本-埃美尔要塞,用聚能炸药炸穿混凝土,一天半内就将其占领。

与此同时,古德里安的装甲集群如尖刀般刺穿被认为“坦克无法通行”的阿登森林。法国战役设计师克劳德·波西叹息:“我们过于依赖比利时防线,而战斗本不该发生在法国领土。”

短短十余天,德军铁蹄踏遍法国北部。英军仓促启动“发电机行动”撤离敦刻尔克,未及通知的法军猝然暴露于炮火之下。33万盟军撤退的“奇迹”背后,是冠雕号沉船残骸中数百士兵的亡魂,以及4万法军战俘的屈辱。1940年6月22日,希特勒特意将法国投降仪式安排在1918年德国签署停战协定的车厢。

零下42℃,莫斯科的严冬与德军的溃败

当纳粹的万字旗插上巴黎凯旋门,希特勒已开始规划“日耳曼尼亚世界之都”。1941年6月22日,德军550万人、3700辆坦克扑向苏联。

三周,德军深入300-600公里,苏军伤亡近80万。10月,莫斯科郊外炮声可闻。斯大林在火车站徘徊两小时,最终留下与首都共存亡。

10月24日,德军猛攻图拉,却撞上了工人、民兵,全城一起守城。

11月7日,本该是德军红场阅兵的日子,结果踏上红场的是背水一战的红军。

93岁老兵康斯坦金记得:“1941年的冬天异常寒冷,零下42℃,麻雀冻僵像石块一样砸向地面。德军没冬装,冻伤13万;我们没面包,却守住了城。”

12月5日,德军第一次后退。莫斯科反击战,打破了德军“逢战必胜”的神话。

从维隆的第一缕硝烟到莫斯科的漫天飞雪,人类用2700万条生命才换来1418天后的胜利。达豪集中营的焚尸炉、敦刻尔克的沉船残骸、奥斯维辛的囚服编号——这些凝固的伤痕无声诉说着代价。

历史以最残酷的方式证明:纵容仇恨的种子,终将收获毁灭的烈焰;而真正的和平,永远建立在清醒的警惕之上。

8月2日周六晚22:00

凤凰卫视中文台特别呈现

《焦土之上》

第一集《那一天》

敬请关注!

来源:焦土之上

编辑:丁筱