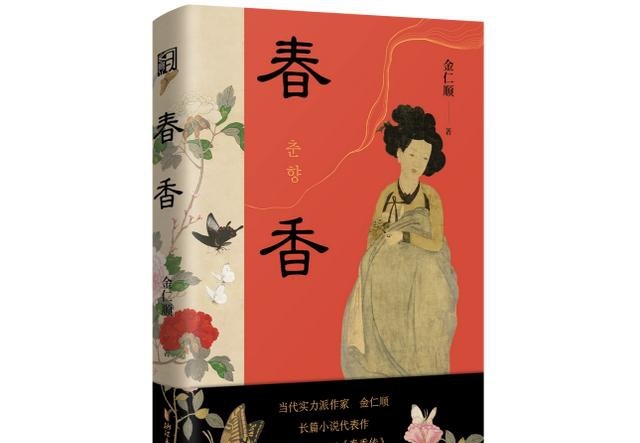

中国当代实力派作家、吉林省作家协会主席金仁顺的长篇小说代表作《春香》近日由浙江文艺出版社出版。

情感书写是金仁顺改写《春香传》的一个切入口。《春香传》是朝鲜半岛流传已久的民间故事,在原著小说中,春香与李梦龙一见钟情,新任使道卞学道听闻春香貌美,欲强纳为妾,春香坚强不屈、严词拒绝,终得以与李梦龙团聚,过上了幸福的生活。金仁顺认为,这种旧的叙事框架是“理想化的、男权主义的、模式化的、陈腐的”。为了重新发现被传统的叙事框架遮掩的“有趣的、鲜活的东西”,作者从春香的爱情切入,有意颠覆了传统的浪漫爱叙事,重写了这段才子佳人式的民间故事。

不同于原著中春香和李梦龙有情人终成眷属的结局,在《春香》中,爱情不再是女性生命中的必需品。在《春香》的结尾,春香并没有和李梦龙幸福地生活在一起,而是成为了药师,作为第二代“香夫人”继续守护着香榭。正如金仁顺所说:“春香选择了自由,虽然她比任何人更深知这种自由的脆弱性、不可预知性,以及风险性。”

金仁顺通过对前文本的改编,重新阐释了爱情对女性的意义。“放弃爱情,选择自由”,不仅是春香对生命的另一次选择,也是作者对爱情书写另一种可能性的尝试。正如文学评论家岳雯评价金仁顺时所说:“她总是从情感关系这一看似逼仄的单筒透镜凝视这个世界。但这并不意味着她是狭窄的。在这条道路上,简·奥斯汀、张爱玲等前辈都向我们示范了无数可能,以及无数的歧路。现在,她稳稳地走在自己的路上,以她的聪慧、理性与对人世间深切的理解。”

在南原府,人们提到我时,总是说“香夫人家里的春香小姐”。不仅是我,凡是和香夫人有关的事情,南原府人都乐意这么强调“香夫人的如何如何——”,用一种模糊的、云里雾里的口吻。

南原府人不停地提到香夫人,她的事情多得让大家总也谈不完。发生在南原府的新鲜事,没有一件不与香夫人有关。姿色出众的妙龄女子更是要被人拿来与香夫人比来比去。这种比较让那些两班贵族家的小姐们很为难,倘若她们的容貌不能和香夫人相提并论,她们的高贵身份中就多了一些可以被平民轻蔑嘲笑的东西;而一旦她们身上的某些部分与香夫人扯到了一起,某些不贞洁的东西又必然会沾染到她们身上。

八岁以前,我一直把自己的母亲当成最普通的女人。我想仆人们经常夸赞她的长相,也许是为了表达对她身上那些漂亮衣服的喜欢。我以为女人就应该是长成那个样子的。而那些仆人们之所以做了仆人,只不过是因为他们长得难看了些。一直到我走出家门,我才意识到香夫人的与众不同。

香夫人很少出门,登门拜访她的人太多了,会见其中的一小部分已经让她忙得不可开交。此外,她还要弹琴、读书、指导裁缝绣工们制作衣裙,和园丁讨论花露水的提取方法。但不管多忙,每天她都要抽空和我待上一会儿。我们捉蝴蝶、荡秋千,更多的时候只是在房间外面的木廊台上坐着。

那是一些寂静的时光,花香沾衣,鸟儿在树木中间起起落落。我们穿着用细夏布缝制的宽袍,头发用丝带随随便便地一扎,我赤着脚,她有时也和我一样。我们并肩坐在一铺用龙须草编成的花纹席上,面对着花园。满园鲜花像是一块抖落开来的锦罗,在午后或明或暗的光影中间,显示出中国绸缎的质地。

我们都不说话,也没有什么可说的。我慢慢地呼吸,气体中夹杂着香夫人的生活,在我的鼻腔内盘旋着上升。我能闻出她早晨洗发时是否在菖蒲水里滴了米酒和醋,沐浴时放了哪种花汁,熏衣用了哪样香草,倘若前一天有男人和她在一起过夜,她身上还会流露出隐隐的腥涩味道。香夫人胸前和腹部散发出的暖洋洋的气息,类似于秋天晾在场院里新熟的水稻散发出来的香味儿。

我们就是这样,了解得越多,越无话可说。而那些整天在南原府街市上像麻雀一样,叽叽喳喳地谈论香夫人的人,没有几个能确切地说出香夫人的随便什么东西,比如肤色、发型、衣饰之类的特别之处。大家愿意谈论香夫人,香夫人是南原府的宝藏,谈论她就仿佛跟金子珠宝之类的东西沾了边儿。男人们尤其乐意跟香夫人有些瓜葛,尽管很多声称跟香夫人如何如何过的人根本就没见过她的面。香夫人最后一次公开露面,是在十八年前。药师女儿的脸庞宛若正午的太阳,定睛注视过她的男人在一阵炫目之后,眼前发黑胸口发闷。经历过这种钝痛的那些人,在翰林按察副使大人死后多年,还一直为他充当着辩护人。

翰林按察副使大人身为司宪府金吾郎大人的女婿,在调任南原府期间最显著的政绩,是把药师李奎景的五间草房改装成了一个气派豪华的园林式宅邸,二十间宽敞的房间分成前后两个院落,组成汉字中的“用”字体系,宅邸敞口的部分面向大门,四周是三倍于宅邸面积的花园。

宅邸的名字叫香榭。