你看中的是他的日薪,他看中的是你的隐私

如果用个人身份证号和银行卡号注册某款App,即可“换取”200元的收入,你愿意吗?

如果你的所有信息被以数十元一条的价格卖给黑产团伙,成为电诈、薅羊毛、刷单的工具,你还愿意吗?

“扫一扫,免费送礼品喽。”路过车站或者某一商场,时常会遇到类似扫码注册新App的情况,然而,随着人们对个人信息安全的警惕性日益提高,这样的“扫街式”拉新方式逐渐难以奏效。

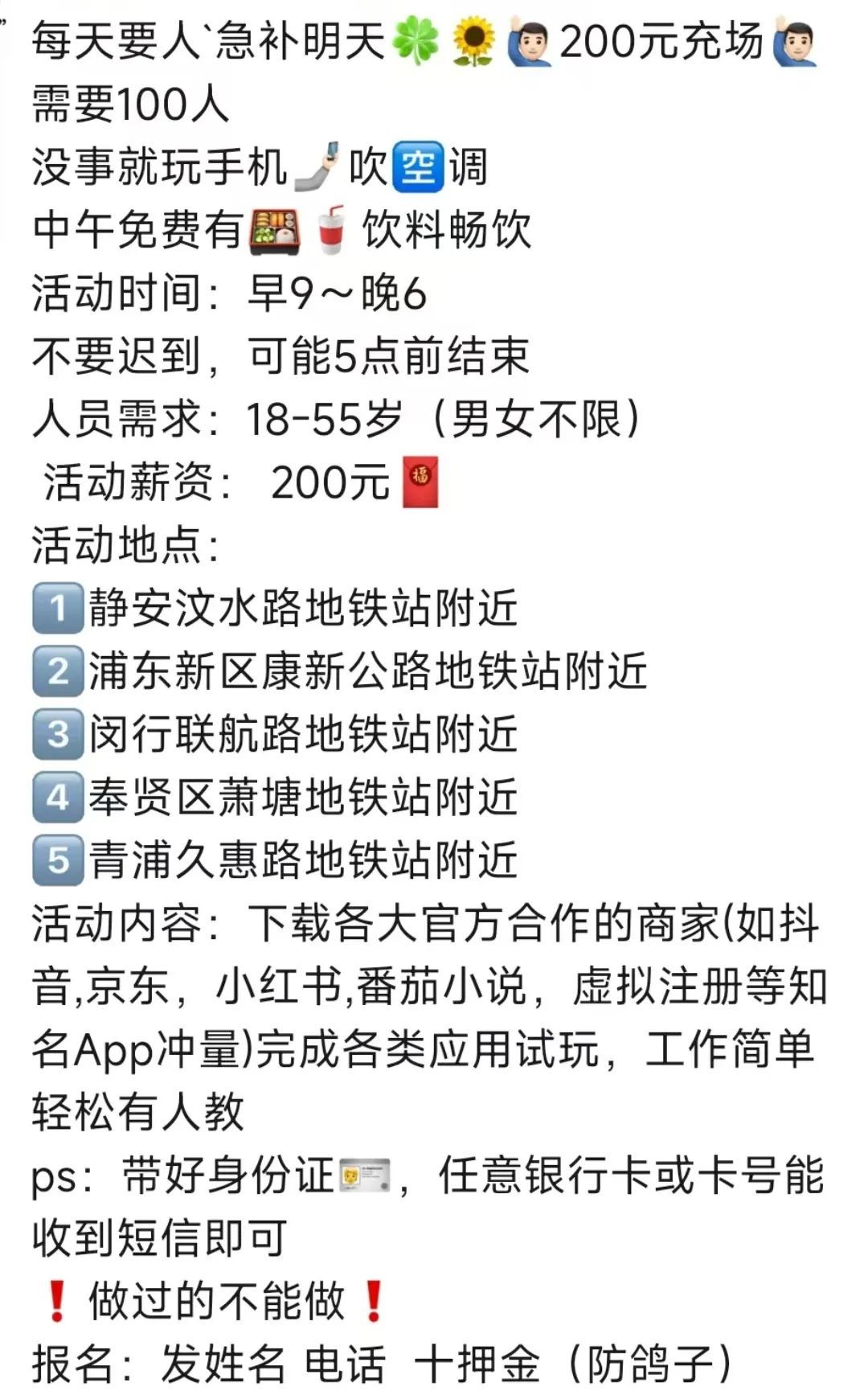

最近,《IT时报》记者发现,一种新的“App拉新工作室”以招聘兼职人员的形式出现,招聘内容很诱人:只要登录注册或者试用一些App,一天便可以获得200元的收入。

然而,记者以求职者身份深入调查发现,这些所谓的“App充场”工作,不仅为这些App定向制造了虚假活跃用户,还要求兼职人员提供身份证信息、手机号码、银行卡信息等核心个人数据。

在2023年山西省晋城公安部门通报的一起案例中,这些数据被卖给犯罪嫌疑分子用于各类不法行为。

一天200元,值得你让渡自己的隐私吗?

手机成“培养皿”,“漂亮”的数据或许来自宝妈

走进上海静安区晋润海棠大厦五楼一侧,原本的企业已经搬走了,留下了空旷的工位和些许板凳,里面的一个房间里,还有少许插座和一个饮水机,招聘者就在这个“荒废”的办公室里接待求职者。

“每人支付10元押金,工作内容是为抖音、京东、小红书等App冲量,活动时间为早九晚六。完成各类应用试玩后,可获得200元收入。”六名求职者分成两组,分别被拉入不同的群聊,群主介绍了看似简单的任务——App充场,完成指定App的新用户注册,流程包括在自有设备上进行手机号注册、人脸识别等基础实名认证。

《IT时报》记者也是求职者中的一员。4月上旬,通过微信“附近的工作”搜索专区,记者在上海本地招聘公众号中找到了这份“App充场”兼职。

桌面上的一张表格共显示近30款App,除了前述具有知名度的软件,还有欧易、币安、鱼泡网等不知名软件。

这些App的安全性堪忧。《IT时报》记者注意到,在2023年10月和2024年6月,张家港市公安局和无锡市公安局先后发布了《警惕利用“欧易”App实施诈骗案件多发的预警》和《警惕利用“欧易”App实施诈骗案件多发的预警》。一位用户报警称其手机内“欧易”软件钱包里的USDT币共100074币不见了,怀疑是骗子获取了其欧易授权转走的。此外,2022年,币安安卓App用户亦被爆出转账地址被修改为黑客地址,被精准植入恶意代码。

兼职人员的工作任务因不同App而略有不同:有的任务是新用户注册,有的任务则是完成知名App的一些新功能,比如京东一分购、淘宝开店,有的任务则是刷一定时长,增加活跃度……

下载数、注册数、日活用户、月活用户……这些数字是资本市场评判一个App商业价值的重要依据,App推广业务由此应运而生。近年来,推广的形式也逐渐发生变化,从地推走向网推,工作方式主要为招聘兼职人员集中做单,不少社交平台上也出现了以“App拉新”为名的工作室。

陕西某App拉新工作室工作人员吕海钊告诉《IT时报》记者,这种“App拉新工作室”是推广行业3.0版本的玩法,无须雇佣固定员工,只要通过线上渠道招募18岁以上的兼职人员,如大学生、宝妈等群体到线下某个场所集中完成,可做的范围较大,拉新、注册到游戏、生活、购物、银行、证券等应用皆可做。

日进数千元?先交16800元学费

重庆的李璨(化名)已对这种兼职工作祛魅。“没有固定的房间,有一次是在麻将室里。”从2024年底到今年1月份,李璨做过不少类似的兼职,有时能拿到报酬,但也不乏被“坑”的时候。

一次,李璨的任务是实名注册并认证某证券类App,一开始工作人员开价100元4个小时,但最后其抽取中介费后,还以迟到为由扣了钱,最后李璨只拿到70元。

时薪不到20元的兼职工作背后,是赚得盆满钵满的“App拉新工作室”。

“工作室盈利主要来自任务佣金差价。”据吕海钊介绍,兼职人员日薪按单量计算,单个兼职人员单日可完成 30~40单,30单以下每单4元,即每天约120元 ,30单以上则每单5元,约150 元/日,工作室则将这些兼职人员的注册截图,汇总会提交给合作的银行、短视频平台、金融机构等客户审核,由其结算任务完成后的费用。

然而,在《IT时报》记者获得的一份App任务表单上,不同任务的推广价格相差悬殊:比如完成美团领券的费用为3元,OK赚的推广费为19元,中国银行的推广费为120元。

也就是说,兼职人员完成30单后,工作室拿到的实际结算费用远高于兼职者拿到的150元。吕海钊介绍,单日单人生产值可达800元左右,若工作室单日招聘 5~6人,日营收可达4000元,扣除人力成本750元,日纯利润约3000元。

来自河南某App“拉新工作室”的从业者李晖(化名)向《IT时报》记者介绍了相似的内容:所准备的App数量在30~40个之间,单人产值在500元左右,但兼职人员每单的收入仅有3~5元,收入在100~150元之间。

这么好的生意你想做吗?吕海钊表示,倘若要“学习”其工作室的做法,需缴纳“学费”13800 元,含渠道对接、运营培训、两年扶持服务、设备采购等。此外,启动一个30~50平方米的小型工作室前期投入约2万元。吕海钊宣称,依靠任务来源和持续的兼职招募,半个月到一个月即可回本。

李晖同样表示,想要学习工作室的运营模式,需缴纳16800元“学费”。

可当记者询问,“单子从何而来时?”吕海钊却顾左右而言他,只含糊地表示,“我们上面有人”。

身份证号、银行卡全盘托出,一条信息数十元被倒卖给黑产

记者调查当日,200元日薪并没有到手,一周后,联系人才将10元押金退回。

“大家将身份证号、电话号码、银行卡号发入群内,任务完成后,群将解散。”介绍完工作任务之后,群主提出了第一个要求。

来自山东的张华(化名)刚来上海三个月,尚未找到工作的他做起了兼职。听完对面“招聘者”介绍后,他未产生任何疑问马上开始操作起来。另一组的成员则就个人数据是否会泄露、工作人员的公司名称不停追问。

“咱们把话讲清楚,不想做没关系,完全自愿。”该组的负责人自称,这种模式在上海做了六年,冒着违法的风险泄露信息,并不值得。

李晖表示自己做了六年,吕海钊则表示工作室已经营了近八年。

对于为何索取个人信息,吕海钊给出的解释是为了冲量,哪怕这名注册的用户后期不用也不影响,不会存在隐私泄露问题。

然而,出于对个人数据安全的担忧,记者中止了后续操作。李璨也曾遇到过类似情况,“如果自己的银行卡不能用,对方会让我们去附近的银行办理新卡”,她感觉不妙,当时便找理由离开了。

这并非杞人忧天。

2023年7月,山西晋城城区公安网络安全保卫大队打掉该市首例通过设立App充场工作室,以给各类App“拉新冲量”为由非法收集、贩卖公民个人信息的犯罪团伙,其作案的手法如出一辙。

据晋城市公安局发布,2022年10月以来,三名犯罪嫌疑人在市区一出租房合伙成立一家网络科技有限公司,在互联网上大量发布招聘日结工资兼职人员的广告,招募到人员后,以注册新用户冲量为由引导兼职人员下载购物、投资、交友等各类App,并利用兼职人员姓名、手机号、身份证号、验证码等个人信息进行实名认证。

注册流程看似正规,然而,该公司早已在兼职人员不知情的情况下,将其个人信息发至“上家”,以每条10元至70元价格进行售卖,用于网络诈骗、“薅羊毛”、刷评炒信等各类违法犯罪行为,非法获利38万余元。

上海段和段(虹桥国际中央商务区)律师事务所执业律师方莉分析,一方面,若注册的账号被用于电信诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动,工作室及兼职者可能被认定为帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪);另一方面,若工作室收集兼职者身份证、银行卡等敏感信息,未经授权转卖或滥用,如伪造身份、注册虚假账号,可能构成侵犯公民个人信息罪。

你看中的是他的日薪,他看中的却是你的隐私。