1月24日下午,《第76天》新书发布会在线举行。著名批评家、作家、中国作家协会副主席李敬泽,国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光,武汉市金银潭医院重症监护室护士长瞿昭晖,方舱医院“手绘小姐姐”、《2020武汉日记》作者黎婧,以及《第76天》的作者熊育群,围绕《第76天》一书,分享了抗疫背后的故事。发布会由北京广播电视台主持人奕丹主持。

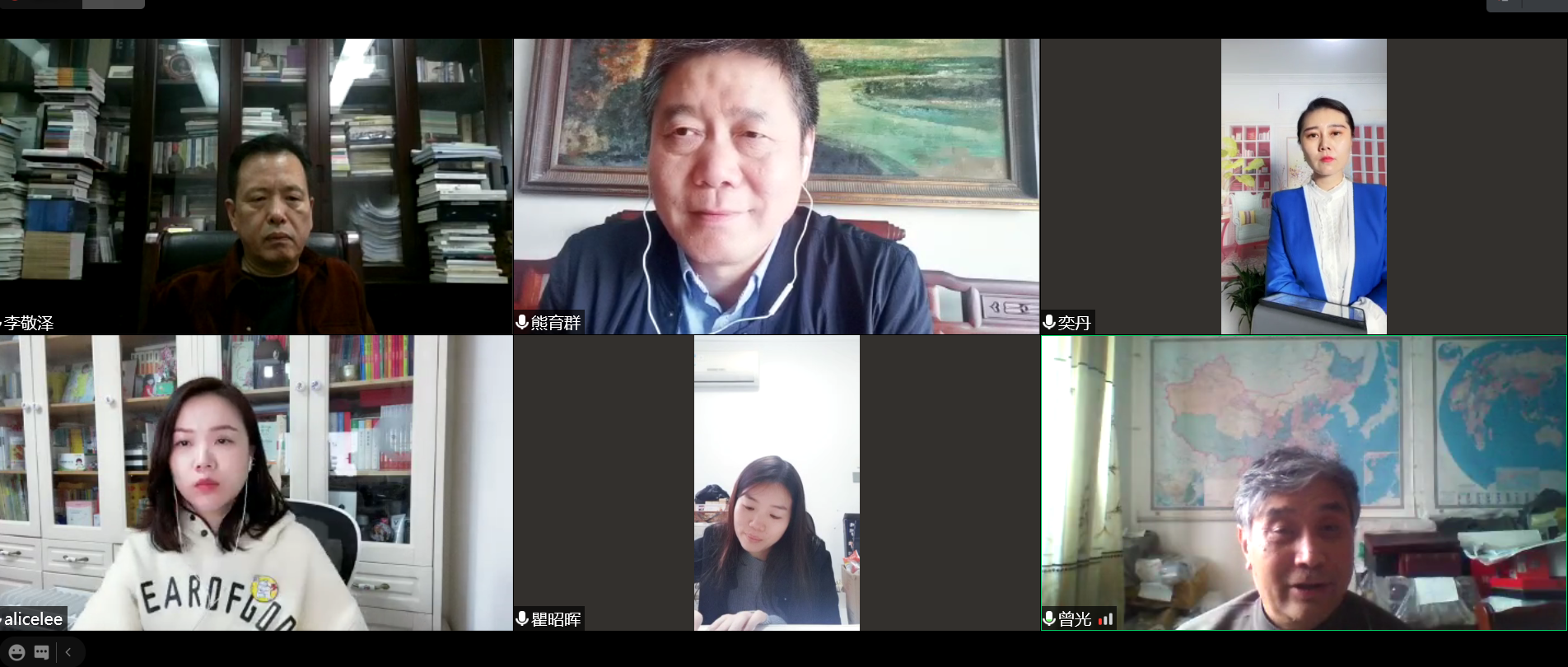

在线讨论的各位嘉宾

熊育群,出生于湖南岳阳屈原管理区,历任广东省作家协会副主席、广东文学院院长、二级巡视员、同济大学兼职教授。出版有诗集《三只眼睛》《我的一生在我之外》,长篇小说《连尔居》《己卯年雨雪》,散文集及长篇纪实作品《春天的十二条河流》《沉默的风马旗》《路上的祖先》《一寄河山——大地上的迁徙》《钟南山:苍生在上》等二十余部。曾获第五届鲁迅文学奖、第十八届百花文学奖、第十三届冰心文学奖等,入选全国文化名家暨“四个一批”人才、广东省文学领军人才、德艺双馨作家等。多部作品在德国、俄罗斯、意大利、匈牙利、埃及、约旦、伊朗、日本、英国等国翻译出版。

《第76天》是著名作家熊育群创作的一部抗疫题材长篇报告文学作品。本书以时间为轴线,全景式记录了2020年武汉、湖北及全国人民抗击新冠疫情的时代画卷。作者着力刻画武汉“封城”至解禁76天里的世情人心,面对疫情中国人民不屈的力量,各地人民众志成城援助湖北的国家大义、同胞之情;写出了2020年中国抗疫这一国家伟大复兴道路上的艰难时段,以及这个时段里一幕幕洪波涌起的历史大风云。

《第76天》,熊育群 著,北京十月文艺出版社

伟大的斗争与伟大的记录

“这是一部可以和‘伟大’联系在一起的书。它是不是伟大作品尚需验证,但它确实是献给我们这次伟大的抗疫斗争,献给我们伟大的人民的一部书。”发布会现场,李敬泽对《第76天》给予了高度评价。

面对武汉“封城”抗疫这样一个持续76天的重大事件,“其实我们特别需要一个全景式的视角去书写,因为在这个全景中,我们能看到很多新的东西,很多我们身在其中,在此时此刻、彼时彼刻不一定看得清楚的东西。熊育群的《第76天》在某种程度上做到了这一点,它有一个全景式的视野,所以在他的书写中,整个武汉人民的奋斗,整个武汉人民在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下、在中国人民倾尽全力支持下的奋斗,所呈现的那种社会的、历史的、政治的、人性的方方面面的丰富意义,得到了更有力的呈现。这样一部书,我相信在关于新冠疫情的书写中本身也有一个标志性的意义,这是关于新冠疫情书写到目前为止最为有力的一部非虚构作品。这部非虚构作品不仅可以给中国人看,也可以给外国人看,因为在抗疫这个过程中,外部可能有种种的误解和偏见,在这种情况下,中国人应该讲出自己的故事,中国人到底经历了什么,我觉得《第76天》可以说是阶段性地达成了这个使命。”李敬泽表示。

“站在时间的背面,历史正从庸常的生活中呈现,平凡的事物被赋予意义,就像俯瞰山川地理,看见那个拐向——”《第76天》将一段重大历史从生活中打捞出来,这不仅是作者对自己的交代,也是对我们时代的交代。李敬泽感慨,“中国人,生当其时的人,我们都不是这件事的局外人。这样一次伟大的斗争,我们所有人都是参与者。熊育群作为一个作家,一个写作者,能够走上前去,拿起笔,有力地把它写出来交给现在的人,交给世界上的人,也交给后代,这是我们的责任,也是我们的荣耀,作为一个中国人,作为一个中国的读者,我觉得《第76天》这本书是在相当程度上满足了我的期待,祝贺熊育群。”

熊育群回应李敬泽说:“作为一个作家,在自己的国家、自己的民族危难之际,我觉得有责任把这场灾难、这场斗争记录下来,给后人留下一份真实的历史记录和精神的遗产。”

我希望最大限度地逼近真实

新冠肺炎疫情是新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件。从2020年1月23日到2020年4月8日,面对新冠肺炎疫情,武汉“封城”76天。这是一段特殊的历史,也是一段需要牢记的历史。面对这场全球性灾难,只有写出真实的疫情才能对得起经历了这场疫情的人,才能对得起历史,才能经受住时间的考验。

发布会现场,曾光评价《第76天》是一部求真求实的纪实作品,“关于新冠疫情的史实能记录到现在这样很不容易,写小说的时候可能对事实保持五六成就了不得,作为一部纪实文学,《第76天》做到了九成以上的准确,我觉得已经相当不容易。因为涉及那么多人,那么多事,作者采访、综合各种信息,需要严格审核、甄别。这种工作方式是理科的工作方式,每个事都要求真求实,熊育群老师是用理科的思维做了一件文学的事情,了不得!而且《第76天》很好地把文学功底跟理科思维相结合,寻找证据、逻辑推理,把不同人讲的话进行分析,哪个对、哪个不对,过程一定很繁琐也很艰难,所以我说这本书的写作可谓用心良苦,特别是作者的敬业精神令人钦佩。”

作为中国疾控中心流行病学前首席科学家,曾光曾经创办了被誉为“黄埔军校”的中国现场流行病学培训项目(CFETP)。经项目培训过的学员在抗击非典、援助西非抗击埃博拉疫情中都发挥了骨干作用。这次武汉疫情出现,也正是一批曾在项目受训过的专家第一时间赶到武汉,进入华南海鲜批发市场进行了流行病学调查。“我做现场流行病学培训项目时提倡八个字,第一是敬业;第二是团队,强调的不是个人,而是大家共同的参与;第三是探索;第四是求实。这八个字是现场流行病学的四种精神,虽然我们做的工作不一样,但是我在作者的身上同样看到了这八个字,可以看出来熊育群是一个有品位的人,一个求真求实的人。”曾光说。

对此,熊育群坦言,“我希望最大限度地逼近真实,有时采访和查找资料就像侦探似的,一层层深入,一个个疑团破解,重要的事件和细节我坚持查找旁证材料,有的甚至通过三方印证。譬如疫情是如何发现、如何上报的,譬如1月18日国家卫健委高级别专家组成立,当天赶赴武汉的情形,19日专家组调研和会议上发生的事情,当晚飞北京直到20日下午专家出席新闻媒体见面会,每个人所做所说,以及国家卫健委是怎样主导的等。譬如1月23日凌晨2点武汉市疫情防控指挥部发布“关闭离汉通道”的第1号通告,封城开始,是什么促成了封城的决定。譬如援鄂医疗队是怎么派出的,方舱医院建议的提出,中医药抗疫发挥了怎样的作用,火神山和雷神山医院这么短时间内是如何建起来的,“封城”期间武汉疫情严重到怎样的程度,特别是金银潭医院重症监护室发生了什么,医生护士如何救治患者,市民真实的生活情况,等等。我还查找天气、日出时间,导航人物走的路线,通过图片或视频进入人物的家庭和工作场所,画出他们的生活轨迹,设身处地进入他们的生活。我不仅要真实底呈现武汉抗疫的行动全景,也力图写出真实的环境,力争做到每个细节真实可靠。”

记录那些平凡的英雄们

作为一部长篇报告文学,《第76天》不仅具有科学性和真实性,更兼具文学性和故事性,严谨客观而饱含深情地记录了一个个为武汉抗疫做出贡献的英雄们。为创作《第76天》,作者进行了艰巨的采访工作,采访对象自中国疾控中心、国家卫健委,到几十位各类人群的代表,包括医生、护士、患者、火神山和雷神山医院建设者、捐赠者、志愿者、公安干警、环卫工、社区工作者、下沉干部、外国友人等,他们的生活,他们的故事,平凡而伟大。

这其中,广大医务人员白衣为甲、逆行出征,舍生忘死、挽救生命。武汉金银潭医院重症监护室护士长瞿昭晖正是这样的一位医务人员。在金银潭医院成为武汉新冠肺炎疫情“风暴之眼”的日子里,瞿昭晖带领团队和各路援汉医务人员一道,为危重症患者撑起了生命的最后一道屏障。她最早参与患者救治、直到武汉病人清零,120天没有回家,是坚持时间最长的医护工作者,几乎每天在“红区”工作4—6个小时,始终战斗在救治患者的抗疫一线,也是《第76天》里非常重要的一个人物。发布会现场,瞿昭晖数度哽咽,她坦言,拿到书读到关于自己的那几页,当时就哭了,很多事情仿佛又从头过了一遍,看到自己亲身经历的那些故事,百感交集。“当我拿到这本书时,翻到了自己的故事。书上写了好多页,说长也长,说短也短,很多事情仿佛又从头过了一遍。新冠疫情虽然很可怕,当时我们在其中的人其实并没有想太多,包括后来很多人说我们是英雄,其实我们当时没有想这么多,就知道我们要去完成这个事,这就是我们的工作。抗击新冠疫情的过程是非常艰苦的,但还是有很多收获,我们感觉到任何时候自己都不是一个人在战斗,有医院、有国家给我们做后盾。疫情之后,我们整个科室的人也变得更加团结,更加懂得感恩和珍惜。感谢熊育群老师,感谢他用细腻温暖的笔墨,帮我们记下了这段历史。”

黎婧是武汉疫情中一位特殊的患者,她一面亲历“战疫”,一面用生动的画笔和质朴的文字创作了《2020武汉日记》,记录方舱医院里援鄂医疗队的白衣天使们,她的乐观和坚强治愈和温暖了万千人。熊育群的《第76天》书写了黎婧的经历和故事,通过她的视角书写了武汉方舱医院里发生的真实故事。关于这本书,黎婧说,“熊育群老师在创作这本书的时候联系到我,希望把我的这段经历写到书里。在创作过程中,他反复跟我沟通了数百次,非常认真,非常严谨,写得非常细腻,有一种非常温暖的情感在里面。我在看这本书的时候,又回忆起了当时的心情,感觉熊老师把我从现在又带回到之前的那个情景之中了。我觉得看这本书的读者也一定会有我这样的心情,他用非常传神的文笔最逼真地反映了整个事件中一个个人心境的变化,让读者真实地了解体验当时发生的事情,他不但写出了我真实的经历,也准确地表达出了我的内心感受,传递出一种积极和温暖的力量。”

历史从不只是某一个大事件,历史的背后站立着一个个生动鲜活的人物。关于《第76天》里的人物,李敬泽表示,“熊育群的《第76天》,我觉得到目前为止,是我们能够看到的关于这次伟大的抗疫斗争的一个非常有力的全景式的书写。在这个书写中不仅仅能看到事,而且作为一个文学家,他让我们看到了人、看到了中国人民,让我们看到了中国人民的精神,正是靠着这种精神,我们这个国家,我们这个民族,才在这次考验中挺了过来,取得了阶段性的胜利。”

活动最后,熊育群坦言:“在这么短的时间完成一部抗疫全景式叙事写作是一个巨大的挑战。抗击新冠疫情如此纷繁复杂的过程,如何以文学来呈现,海量的信息如何收集、整理和甄别,近百人的采访如何短时间内高质量完成,如何从一个外行迅速进入专业诊疗过程的书写,等等,全都是挑战,3个月的写作时间对身体也是一个考验。写作总有遗憾,尤其牵涉全社会的历史性大事件,难以做到面面俱到,譬如新闻报道、复工复产、社会舆情、国际援助、疫苗研发、流行病学调查、科研工作,等等,虽然书中也有所涉及,但实在不是一部书能够全部囊括的。典型人物和典型事迹也一样很多,不能尽书。眼界所及,我只能依据创作的规律和需要作出取舍。书中所写只是一个个代表,旨在通过他们来表现疫情暴发时的情形和抗击疫情的主要历程,表现我们这个时代遭遇灾难时人们的所作所为和精神状态,彰显伟大人格和精神力量,思索面对疫情应有的态度、科学的作为以及今后须吸取的经验与教训,反思人类的生存方式与文明的方向。”