韦蓉

她几乎十几年如一日地描绘“被忽视的现实”:十字街口、街头人群、霓虹招牌、三轮车、广告灯箱……这些画面在她手中成为既亲切又深刻的视觉档案。

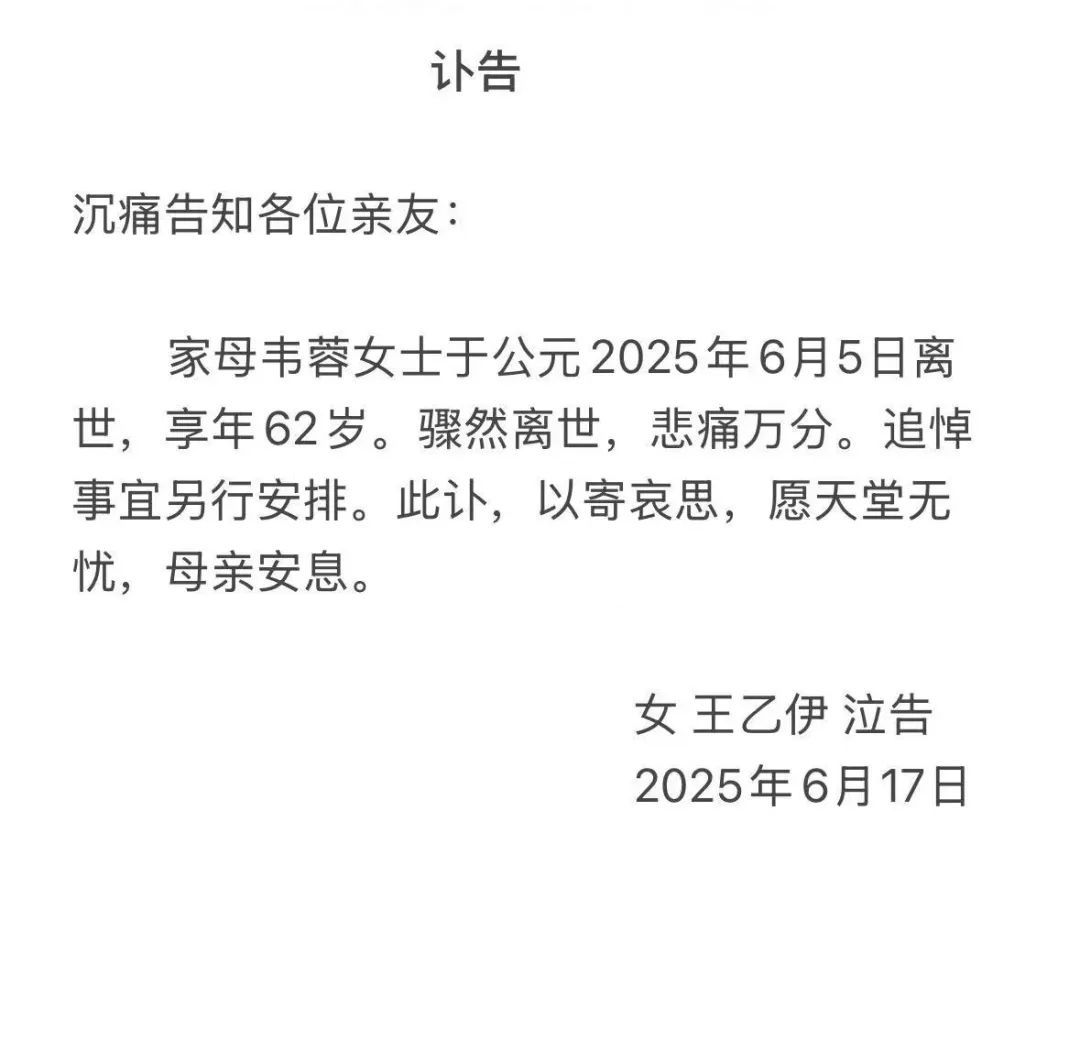

2025年6月5日,艺术家韦蓉因心梗在北京家中离世,享年62岁。

以下,“凤凰艺术”与您一起悼念艺术家韦蓉。

▲ 艺术家韦蓉(1963-2025)

韦蓉,她是中国当代照相写实主义的代表人物之一,也是90年代女性艺术家中率先使用这一语言体系的先行者。她将绘画从叙事拉回观察,也让时代的影子在光影中隐现。

▲ 艺术家韦蓉

2025年6月5日,北京,艺术家韦蓉骤然离世,令家人和朋友们感到悲痛不已。她的画笔,停在了这一刻——像停在一个时代的交界处。

▲ 从附中同学到夫妻,王浩与韦蓉在798合影,2025年4月16日(左王浩,右韦蓉)

▲ 2019年底,附中部分同学在草场地聚会合影(左二是韦蓉)

▲ 最后一次附中部分同学聚会,2025年5月4日(左六是韦蓉)

1963年6月10日,韦蓉出生于北京。1979年考入中央美术学院附中,1983年升入央美版画系,1987年获学士学位后留校任教于附中,1999年正式离职,成为职业画家。

▲ 韦蓉与附中同学

▲ 《风景》 韦蓉 纸本钢笔 26.5×19.5cm 1981年

▲ 韦蓉 《头像》 纸本炭笔 39×54cm 1982年

她的绘画之路始于版画,也始于学院体制。但她很早就开始“脱离教学口味”,寻找自己的表达方向。1988年,她便在法国驻华使馆文化中心举办个展,展出40幅版画作品,作品气质克制、图像结构简洁,初现其后来的冷静美学。

▲ 第一届“女画家的世界”展览现场

▲ 第一届“女画家的世界”展览参展女性艺术家在现场合影

她早期的《丰收季节》《饭店》《椅子》展现了她对场景与人物结构的敏感,而真正为她赢得广泛关注的,是1990年在中央美术学院陈列馆举办的《女画家的世界》群展。在那个尚未形成“女性艺术”自觉语境的年代,她的《汽车站》《自画像》展现出与男性照相写实截然不同的温度与细节感知。

▲ 韦蓉《自画像》布面油画 130×97cm 1990年

▲ 伊维尔在中国讲学,韦蓉曾是伊维尔“油画技法材料研究班”的成员

在美国六十年代的照相写实主义风潮中,主流大多为男性艺术家——他们追求冷峻的物理真实与城市节奏。而韦蓉在九十年代初期,就以女性身份切入这一形式系统,在中国女性艺术家中,堪称先行者。

▲ 韦蓉 《彩排》 布面油画 142×102cm 1994年

她并未模仿西方的构图习惯,而是始终立足于本土经验与“观看中的非主角位置”。她以街头拍摄所得的快照为素材,转化为“非高光时刻”的图像叙事——如《北京MTV》《信步街头》《胡同口》《肯德基》《童年》等,用一种“近乎不经意的凝视”还原转型期北京的日常质地。

▲ 韦蓉,《钟表店》,《江苏画刊》1990年7期44页

那些作品中的人物从不注视画面,他们行走、等待、交谈,自顾自地生活着;画面既像是客观记录,又带着轻微的错位与迟疑感。

▲ 韦蓉《镜子》 布面油画 1989年

▲ 韦蓉 《童年游戏》 40x50cm 2012年

她深信“观察即态度”,她以绘画抗拒时间的流逝,让琐碎成为可回望的精神遗迹。

▲ 韦蓉《自行车王国》 纸上彩色铅笔 37.1×45.5cm 1996年

韦蓉的90年代作品大量取景于中央美院旧址周边——校尉胡同、王府井、十字街口……她在作品中记录下那个刚刚拥抱现代性的北京:摩登海报、广告人物、三轮车、麦当劳门前的人群……这些画面中闪动着世纪之交的乐观精神。

▲ 韦蓉《麦当劳》 纸上水彩 37.1×45.4cm 1997年

▲ 韦蓉《新潮》纸上铅笔素描 1992年

然而,当她移居香港后,画面气质开始转变。

▲ 韦蓉《老友记》 布面油画 60x80cm 2015年

▲ 韦蓉《冬日》 布面油画 80x60cm 2015年

在《老友记》《冬日》《鱼档》《排队》《开往罗湖》等作品中,我们看到的是香港旧城区的边缘生活、老人的背影、湿润海风中的潮湿日常。她拒绝画香港地标景观,也拒绝再现经济繁荣的都市景象,而是转向了衰败、失语与观望。

▲ 韦蓉《鱼档》 布面油画 60.9x76.2cm 2015年

▲ 韦蓉《排队》 布面油画 45.7x76.2cm 2014年

她的技法也在转变。早期清晰、光洁、结构完整的写实语言,渐渐过渡到面部模糊、神情复杂、构图多义的画面结构。她让图像变得模糊,是因为她对世界的态度开始复杂起来。

▲ 韦蓉《开往罗湖》 布面油画 60x80cm 2014年

她自己曾说:“我不在意画什么,只在意怎么画。”这不是逃避内容,而是选择以纪录片的姿态而非舞台剧的方式呈现世界。

韦蓉的画拒绝中心视角,也不强调叙事性。她偏爱琐碎、不确定、不刻意的画面,用绘画重新捕捉人和事物的相遇方式。

▲ 《隐形眼镜》布面油画 86.4x86.4cm 2014

她喜欢在光影关系、透视层次中制造情绪,也喜欢用模特化的现实镜头形成“假定式真实”。这让她的画始终带有一种“凝固时空”的仪式感。

在她眼中,绘画不是记录现实本身,而是记录“我们怎么看待现实的方式”。

她不追流量、不做公共发声,甚至在最活跃的艺术博览会现场也极少露面。

▲ 韦蓉 《大慈悲》 58x46cm 2011年

但她的作品始终被一些藏家、批评家、艺术机构长期追随——因为他们看到,在浮躁的视觉消费之外,还有一种画家在坚持“把画画好”的底层逻辑。

▲ 韦蓉在北京保利艺术博物馆展览现场(左2为韦蓉)

她的作品《守护在海滩》《反光镜》《双美》《可口可乐》《街头情侣》《吸引力》等多次出现在保利、中国嘉德等拍卖行,其成交价虽不高,但市场关注度始终稳定。她从不主动推动拍卖,也从不参与炒作。

▲ 韦蓉《吸引力》布面油画 60x80cm 2016

她更在意的是,画面是否沉得住气,是否能“把时间藏进去”。

▲ 李辰画笔下的韦蓉 《我一直如此注视着你之二》 亚麻布丙烯 100 x 100cm 2016

▲ 申玲画笔下的韦蓉

韦蓉的作品不是宏大叙事,也不是个人宣言,而是把自己隐身于图像之后,成为一个“慢观看者”。

她拒绝标签化、拒绝类型化,却用几十年时间雕琢出一个清晰、稳定、强有力的视觉语法。

▲ 韦蓉《可口可乐》 布面油画 101.6x142.2cm 2016年

她画的不只是那个城市的瞬间,而是那个时代的神情。

▲ 韦蓉

如今画笔停下了,但那些画面还在发光。它们如同暗室中被冲洗出的胶片,带着时间的温度,也带着真实的回声。

▲ 韦蓉 《隆福寺街口》 油画 1990年

▲ 韦蓉《出塞》 布面油画 142.2×172.7cm 2000年

▲ 韦蓉《画家与模特》 纸本素描、彩铅 63 x 45.5cm 2010年

▲ 韦蓉 《二重奏》

▲ 韦蓉 《娇韵》

▲ 韦蓉《乌龙院》

▲ 韦蓉《慈禧宴乐图》

▲ 韦蓉《乡村小学舞蹈队》

▲ 韦蓉《吹笛女》2010年

▲ 韦蓉《伊伊》2011年

▲ 韦蓉《郊游》 布面油画 101.6x142.2cm 2012年

▲ 韦蓉《胖丫头家的车》布面油画 86.4x86.4cm 2013年

▲ 韦蓉《画家与模特》 布面油画 142.2×101.6cm 2014

▲ 韦蓉 《戏沙》 布面油画 71.1×71.1cm 2015年

▲ 韦蓉 《后院》 2015年

▲ 韦蓉《西贡垂钓》 布面油画 50.8x76.2cm 2015年

▲ 韦蓉《街头情侣》布面油画 147.3x116.8cm 2015

▲ 韦蓉,《大辰》 布面油画 60cmx50cm 2016年

(凤凰艺术 综合报道 撰文/肖戈 编辑/曹依婷 责编/索菲)