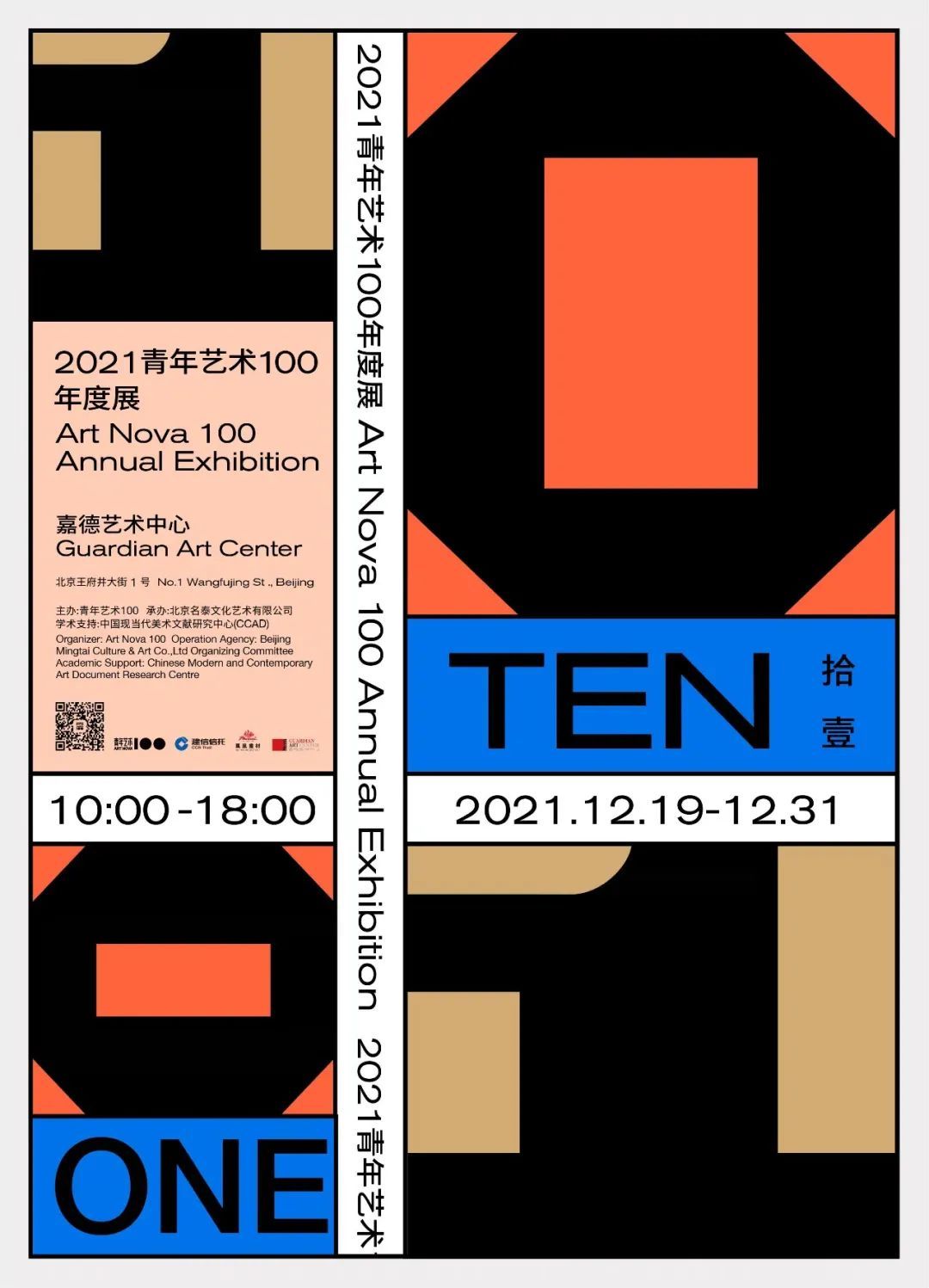

作为国内最受瞩目的青年艺术盛事,第11届“青年艺术100”在岁末如约而至,现场汇聚了100位当代优秀青年艺术家的近400件超乎想象的艺术作品,再度以专业的学术筛选,丰富前沿的艺术形式,多样有趣的体验活动,嘉年华式的展览氛围为大家奉上一场青年艺术的“饕餮盛宴”。

自2011年创办之初,“青年艺术 100”就以挖掘和推荐青年艺术家为己任,成为国内最专业最活跃的青年艺术展示平台,在锐意创新进取的过程中不断焕发新的生命力。近几年更是通过“破折号”、“Yes or No”、“UP/DOWN”、“IN/OUT”等年度展主题宣告自己在当下的状态和艺术态度。2021年是“青年艺术100”十周年之后的第一年,因此今年的主题是“拾·壹”,“拾”并不代表一个阶段的结束,而“壹”却是一个崭新阶段的开始。从0开始,从1起步,艺术在此间充满张力,生生不息。

变化是一种常态,在变化中寻找机会寻求突破是“青年艺术100”一直以来思考和努力的目标,而今年“青年艺术100”的形式和内容都更加突显多元化、年轻化、丰富性和国际化,其中最重要的突破则是由主理人计划带来的“流动舞台”。青年艺术100展览主理人计划于2020年推出,是由青年艺术100策展实验室发起的年度策展实验和研究项目,旨在搭建创新型策展构想和展览实践的通道。在“青年艺术100”总监彭玮看来,这项计划为平台带来的影响和改变是极有意义的,她说:“我们一直说自己是青年的项目和青年的展览活动,那么它一定是代表最前沿或者最新鲜血液的那一批人的一些观点或样貌,然而我们已经走过10年,非常担心自己的一些惯性思维会造成种种局限,所以需要新鲜的、更年轻的一代人来做这样一个年轻的事情。”

因此,在经过两轮方案评选后,评委会选出了2021年的3位(组)展览主理人,他们以“流动舞台”作为主题构建出“新的亲密”、“城市乐土”和“十五夜”三个展览板块。“流动舞台”既是一种概念、形式或方法,也是实体搭建的舞台,亦或是无形的舞台,涵盖行为、声光、影像、架上等多种艺术形式,活化展览体验。展览主理人从“群展”的固有展陈秩序中突围,尝试新概念、新形式,形成一个个充满个人艺术观念认知的“自我剧场”。

在“新的亲密”中,展览主理人漠娜和宗秀根据瘟疫文学经典,梳理对后疫情关系的思考维度,组织成4个板块——眼见之实、独处与自我意识、束缚与禁闭、眼见之虚,呈现人类与外部世界及内在自我之间的亲密模式。

右图:王凯

《余温16号》

150×150×370cm

综合材料,2019

上图:吕喆《寻》180×120cm 布面油画2021

王莲仪策展的“城市乐土”板块围绕技术伦理展开,探索当代社会被加速异化后的非叙事性剧场。在这个板块中,策展人携手十四位艺术家,用作品共同塑造了一个映射现实又充满未来幻想的花园。

上图:黄慧贤《一束良夜的光》4’40”视频,

牛皮卡纸,2020

下图:黄令东&吴子薇《拟态》尺寸可变,

多频视频装置花,

摄像头,电子屏幕,2020,细节图

“十五夜:‘一个人’的夜巡”由李静怡和沙靖海联合策展,在充满不确定性的现代社会,聚焦“无用”的缺失和“个体”的消失。15位专注于不同领域的艺术家,或把自身介入自然和虚拟时空,或游荡在城市边界和人群里。面对不同的“夜空”,以自己的方式洞察、审视、对抗、寻找、和解。

右图:黎佳仪

《银针怪兽》

136x126x23(高)cm

网纱、银针、树脂

上图:陈琪瑶《失眠》55'',影像,2021

此外,在“自画像”展览板块中,50余位艺术家通过作品在自我舞台上演绎着自身以及与不断变化的外部环境之间的关系。

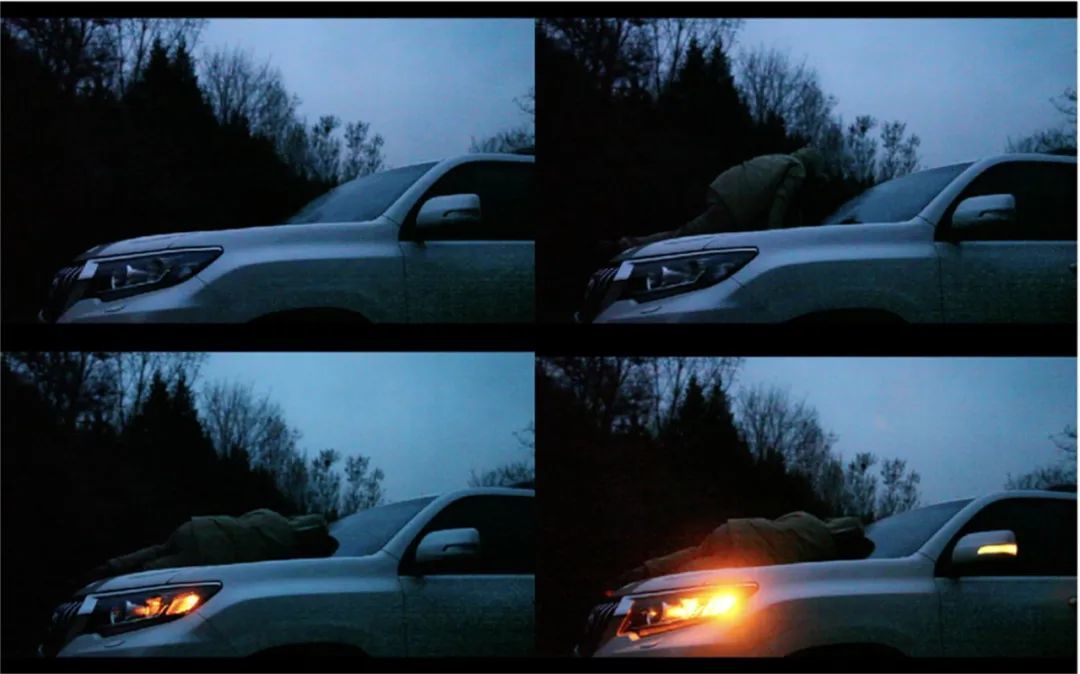

上图:王长城《美化》11'37'',影像,2021

下图:江城《铁石心肠》60×20×10cm ,

40×50×25cm 铁,石,2019

当然,本届“青年艺术100”的精彩远不止这些,更多跨界跨领域的特别项目、讲座对话、美育活动和艺术奖项共同托起一个新的开端。看着今天如此具有朝气和活力的“青年艺术100”,作为缔造者之一的彭玮不无感慨,过去十年无论遇到何种困难她都没有想过放弃,这不只是她一个人的坚持,更是一群人的理想。十年饮冰,难凉热血!

Q&A

# 罗博对话 #

左:《罗博报告》RR

右:彭玮,北京名泰文化艺术有限公司总裁

“青年艺术100”总监

现在“青年艺术100”选拔青年艺术家的标准是怎样的,和过去相比有什么变化?

我们的选拔一直没有固定的标准,这源于我们的评委会机制。“青年艺术100”的评委会班底是与时俱进的,我们有三位终生评委,这决定了我们一直以来坚持的学术态度,一定是要以学术的前瞻眼光去看待和选拔艺术家;第二,我们每年会换一半的评委,因为怕趣味趋同。我们希望评委能够带来更多多元的不一样的视角和观念。

从左至右、从上至下:

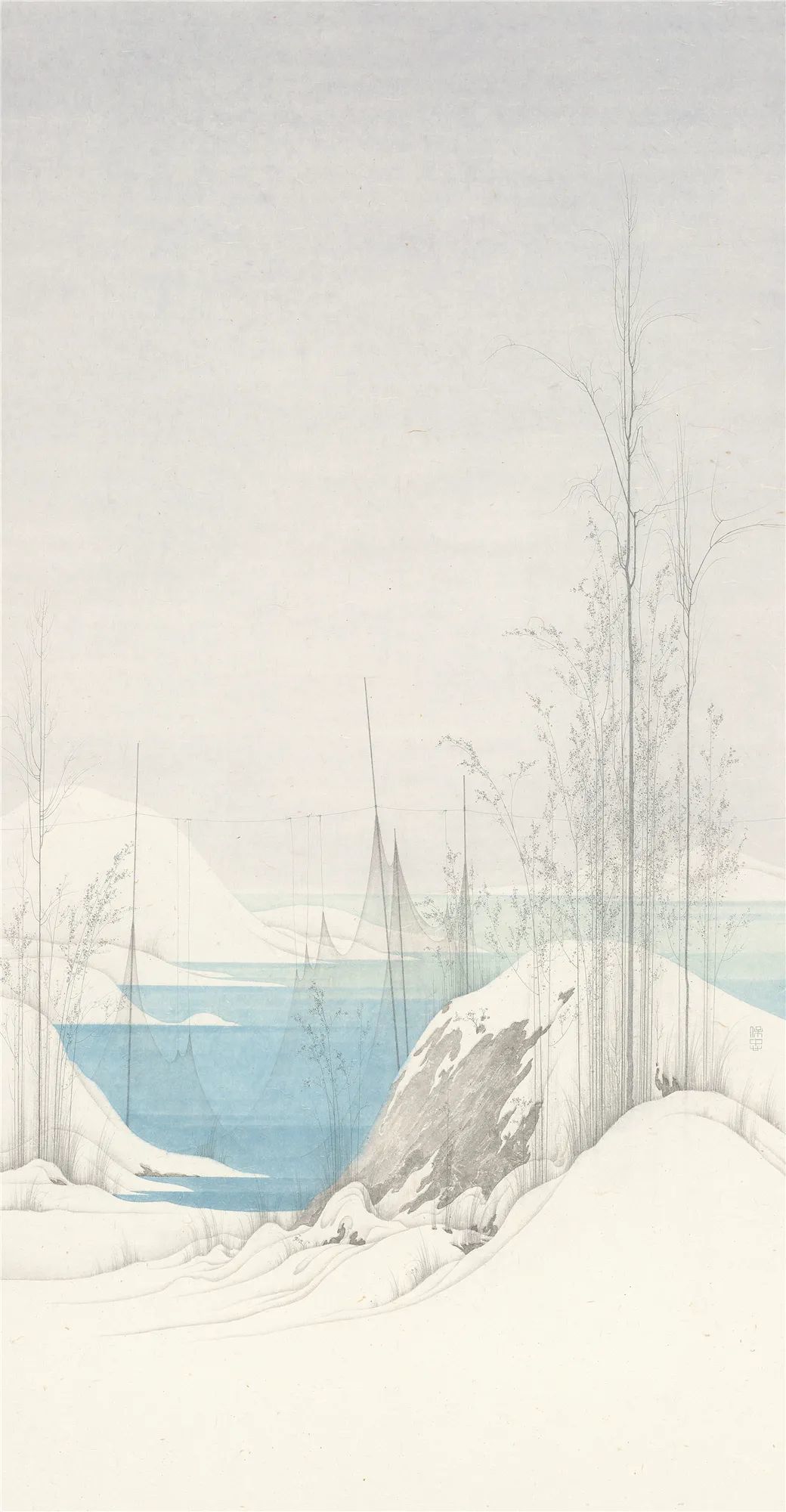

谢天卓《新航路》

60×100cm,宣纸国画颜料,2021

迟群《浅蓝色的斜线-浅灰》

80×60cm,布面油画,2021

王波《信物 No.73》

120×90cm,布面丙烯综合媒介,2021

张钊瀛《小剧场NO.23》

25×40cm,布面油画,2021

新冠疫情已经持续近两年,“青年艺术100”与海外交流创作的项目受到了哪些影响?又做了哪些努力?

确实,我们原来已经成功地在澳大利亚与悉尼当地的艺术院校、画廊机构建立了合作,并联合举办悉尼当代艺术月,但疫情改变了交流和传播方式,使这一切都暂停下来了。不过还有一些项目仍在继续,比如我们与意大利拉古纳国际艺术奖合作的影像单元就不会受时空的限制和影响,我们人虽然不能到意大利,但作品是可以去参展的,而你也可以看到在“青年艺术100”年度展的现场也有这个板块和国际艺术家的作品。

上图:韩飞《如是我闻之三十一》

35×70cm,纸本水墨,2020

下图:黄子恺《地球往事》

110×170cm,布面油画,2020

你每年会接触非常多青年艺术家,就你的观察,当下青年艺术家的生存状况如何?与10年前相比有哪些不同?当下青年艺术家在心态和创作存在哪些共性的问题,面对这些问题你是否能给他们一些建议?

提起这个我们其实挺骄傲的,10年了,我们至少改观了一个生态。10年前,“青年艺术家”根本不是一个名词,因为大家没有将这个群体作为一个整体的对象去提起,现在提到“青年艺术家”大家好像都觉得理所应当稀松平常了,青年艺术家也有了更多可以施展的平台和可以被看见的机会。

关于当下青年艺术家的心态我觉得也很有意思,我觉得70和80后的艺术家对自己还是有点偶像包袱的,可能动辄就说“艺术是我一辈子的事业”。而在互联网时代一切都加速的当下,年轻人已经没有过去那种将成为艺术家作为唯一的志向并带有使命感的心态了,他们大多数变成了“斜杠青年”,看得开,也时常“躺平”。我想这与时代是有紧密关系的,现在很多90、00后的家境、成长环境、学业背景都很好,他们受过西方的教育,有着国际的视野,相对来讲他们也没有那么沉重,喜欢做好玩的事情,比如艺术,这是他们表达自我的一个方式。如果一定要说有什么问题的话,我觉得是作为艺术家共同要面对的创作的痛苦。虽然时代不同,但每个时代都有那个时代的压力和焦虑。

陈元隆,《20210505》

140×110cm,布面丙烯,2021

从第一届到今天,在这个平台上展露头角的青年艺术家很多,你是否一直关注他们的动态?是否有一些让你印象深刻的艺术家,他们各自发展的方向是怎样的?

从第一届到今天我们已经走过10年了,去年很多艺术家就说“我没有想象过我们10年之后还在一起”。我们和艺术家的关系从来没有变过,10年前是打打闹闹,现在也是这样的,非常熟悉的状态。就创作而言,10年过往,只要是入围过“青年艺术100”的艺术家,几乎就没有离开过这个行业,都在自己的轨迹上坚持做艺术,这一点我还是比较欣慰的。

我们对自己的认识很清楚,“青年艺术100”是一个基础平台,是像大海捞针一样把艺术家捞出来之后呈现给大家。在这个基础上,艺术家能够走得更远、飞得更高对我们来讲是一件更好的事情。当然,也有一些艺术家通过我们的平台去尝试更多元的创作,与更多跨领域的平台展开合作,跟着我们一起做了很多艺术乡村建设、城市更新项目,实现了艺术的跨领域赋能。这些都让我感到非常骄傲,你看,我们还是有点用吧。

上图:范婧《夏日风——运动场》

60×90cm,木板坦培拉,2021

下图:符幸寒《藏水》

33.5×80cm,综合版(数码版画,水印版画),2021

在青年艺术 100创办至今的11年中,各种的青年艺术家评选平台不断出现又消失,青年艺术100却始终生机勃勃,在你看来对于孵化青年艺术家的平台来说,最重要和最根本的是什么?

首先是找到对的人一起共事。十年了,我们基本的核心团队没有变化,大家一直很坚定地在做这件事情;第二是大家的共识,就是觉得这件事情本身是有意义的,这样即使遇到困难或者发生分歧也能克服解决;第三是结识了一波志同道合的艺术家朋友,我们大家互相鼓励走到了今天非常难得;第四是我们一直非常坚持的态度,即走学术的道路。我们就是一个实验场,我愿意给一些有想法有热情有理想的青年人一个舞台,在这个舞台上面大家共勉就好了;最后是我们的评委,他们是我们最坚强的后盾,保证了作品的质量和坚定学术的观点,让我们不受市场的影响。

程保忠《青蓝》

145×75cm,纸本设色,2021

作为青年艺术100负责人,你与这个平台一起成长,共同经历了种种困难,也获得了很多荣誉,你是否想过放弃?

说没有想过也不太现实,但是这种念头只是瞬间的。作为一个湖南人,我经常说的口号是“宁可战死,不能投降”,这个事情我们既然已经做了,并且这件事也不是错误的,那我就一定要坚持做下去。我去年最感慨的事情就是,当你用最笨的方法一直坚持做一件事情的话,是一定有人来帮你把这个事情往前推动的。

2021青年艺术100年度展

展期:2021.12.19-12.31(10:00-18:00)

地址:北京市嘉德艺术中心

文 / 栩栩

图 / 青年艺术100

编辑 / 石薇薇

新媒体执行 / JESSICA

责编 / LENNY