近期,中国军用航空工业领域捷报频传,在商用飞机领域,也有好消息传来,6架C919大型客机试验机在陕西中部某机场同框亮相展开“大象漫步”,国8月1日,中国商飞官微发布海报,正式祝贺国产大飞机C919完成取证试飞。值此之际,笔者在公号上发表一篇几年前反思运-10和中国大飞机既往发展的旧文,笔者相信,文中的观点对于发展中国大飞机,乃至于发展芯片等其他高端战略产业技术,都仍有思考和借鉴的价值。

大飞机,或者说是大型喷气式飞机,一般是指起飞重量超过100吨的运输类飞机。包括一次航程超过3000千米的军用运输机和乘坐达到100座以上的民用客机。大飞机是一个国家综合工业实力的象征,大飞机集材料、冶金、动力系统、空气动力学、工业设计、工程力学、电子等多门类技术于一身,是一个复杂的综合系统工程,其中任何一项有短板,大飞机都无法顺利升空。大飞机的技术要求有多高?当今世界上,掌握载人航天技术的有四个国家、核动力潜艇技术的有六个国家,核武器技术的有九个国家,而目前世界上运营的大型喷气式客机,其中绝大部分仅由两个公司研发设计制造,这就是美国波音公司和欧洲空中客车公司。

中国人的大飞机之梦始于1970年开始研制的运-10飞机项目,其间经历了项目下马,转头仿制“麦道”飞机,重新启动C919大型客机和开始研发运-20大型军用运输机的过程,几经坎坷沉浮。本文希望通过梳理分析,理清中国大飞机发展的脉络,通过总结大飞机发展的经验教训,为中国高端科技和制造业的发展找出一条可行之路。

1

中国大飞机起步并不比欧洲和美国晚多少

世界大型喷气式飞机的研制,始于上世纪50年代,其发展肇因是由于大功率的涡轮喷气式发动机技术的蓬勃发展和远程航空运输业的兴起。英国起步最早,于1949年最早开始试飞大型客机,但因为技术不成熟,先后有七、八架失事,导致英国客机发展裹步不前。而美国则利用后发优势,一举超过了英国。1952年,波音公司决定开发大型喷气式客机,其180座的大型民航客机很快取得了市场成功,尤其是1968年投入航线运营的波音737,是有史以来最成功的客机机型。与此同时,美国还充分呢利用其在民用大飞机上的技术基础,开发出了E-3、C-17等一系列军用大飞机。面对美国在大飞机市场上的垄断统治,英国于1967年联合法国、德国,成立了欧洲空中客车公司,集合整个欧洲的技术力量,研发“空中客车”系列大飞机,历经40多年发展,最终形成了与美国波音分庭抗礼的大飞机巨头。而这一时期,苏联的航空技术也非常先进,但由于国际航空市场被美欧垄断,以及冷战对峙因素,苏联虽然开发了一系列民航大飞机,但只能在苏联国内、亚非拉社会主义阵营国家以及部分经济欠发达国家运营,没有发展出规模庞大的民用航空产业,主要还是立足军用大飞机的生产。

中国的运-10项目(当时称为708工程)是根据毛泽东、周恩来等党和国家领导人的决定,于1970年在上海开始研发的,该飞机起飞重量110吨,达到了我们所说的大飞机标准。运-10上马展开研制的时间,几乎与空中客车公司成立同时,比同级别的波音737开始研制晚不到10年,而空中客车公司与运-10同级别的A320系列客机,1980年才开始研制,而那个时候,运-10已经完成了首飞。可以说,运-10在研制时间上,起步较早。

同时在飞机总体布局设计上,运-10也较为先进。据负责总体设计和气动力分析的运-10副总设计师程不时说:”在我国开始运-10的研制时,世界喷气航空技术已经开始了约15年,我们要为中国的喷气运输机选择合适的式样。比如对发动机位置的安装,世界已经出现了三种方式,苏联的图-104采用的是翼根式,欧洲英国的“三叉戟”采用的是尾吊式,美国波音707采用的是翼吊式。我们从技术上对苏式飞机翼根布局进行了分析,并否决了这种布局。我们又对尾吊式和翼吊式这两种布局制作了一比一全尺寸样机来进行比较,同时还做了风动试验作对比,从中选择了适合运-10飞机的翼吊式布局,没想到成了喷气飞机的主流布局,以后欧洲和苏联的飞机都采用了这种布局。“。

运-10是中国第一种自行设计研发的大飞机,立足点在“独立自主”四个字上。运-10的研发,对于中国航空工业的进步发展和大飞机技术的最初积累,可谓意义重大。

首先,运-10使中国开始初步形成符合世界规范的航空技术体系和标准。由于建国后长期仿制苏式机种,我国的航空界对于苏式体制比较熟悉。运10是用与世界通用的规范接轨的方式研制出来的。从设计规范、设计概念、设计手段、直至主要标准件的设计都打破了旧有的框架,其中不少领域填补了是我国航空工业的空白。运10是我国第一架按世界通行的“适航标准”设计的飞机,而我国长期使用的是陈旧的苏联1953年的强度规范。运10向世界先进技术体制的转轨,带来了大面积的航空科学技术丰收。例如,运-10采用高亚音速机翼根部的马鞍形成型技术,当时连苏联都没有,俄罗斯和乌克兰在上世纪90年代以后,才开始在飞机制造上使用该技术,比运-10晚了20年。

其次,运-10打造了一支研究和了解世界喷气式大飞机技术和发展的科研队伍,积累了科研经验,初步实现了中国飞机研制从“仿制生产”向“自主开发”的转变。在我国航空工业发展史上,运10设计班子是研究范围最广、研究深度最大的一支队伍。这支队伍收集的各国喷气运输机资料、各国民用飞机设计计算机软件(包括联合国国际民航组织的计算程序)、世界各国适航标准(翻释出版数百万字)之多之全,是空前的。运10的试制是对我国原有的狭隘封闭的技术基础一次带根本意义的“改革”,是技术思路向世界开放、汲取国外先进技术的大举措。例如在运-10研制之前,中国航空工业主要接触和生产的是苏式小型喷气式战斗机,小飞机的机翼尺寸小,属于“刚性机翼”,而大飞机的机翼尺寸大,气动弹性效应非常明显,就必须采用新的柔性机翼设计理念来设计。同时大飞机的设计和制造工艺也有其独特之处,比如整体壁板、蜂窝结构、变厚度蒙皮以及整体油箱等,这些技术当时在小型喷气式战斗机上都还未应用,但因为运-10项目的研发牵引,使得我们攻克了这些技术。

运-10飞机的具体技术成就可总结为10项:

1.国内首次采用国际通用的FAR-25适航标准为设计标准,突破了过去一直沿用苏联规范的局面。

2.国内首次采用“尖峰”型高亚音速翼型。

3.国内首次全面采用“破损安全”、“安全寿命”概念设计和分析飞机结构。

4.国内首次采用全翼展整体油箱(最大载油量达51吨),首次研制出大容量气密客舱(最大容积达318立方米)

5.国内首次成功地采用机翼下吊挂4台发动机的总体气动布局。

6.国内首次采用由调整片带动操纵面的气动助力操纵形式,省去液压助力装置。

7.国内首次进行规模较大的全机各系统地面模拟试验。

8.全机选用新材料76项,占18%,选用新标准164项,占17%;选用新成品305项,占70%。这些新材料、新标准和新成品为民机的发展打下了基础。

9.国内首次全面地用电子计算机进行型号设计,编写了计算程序138项。

10.国内首次按FAR-25要求组织了大型客机的研制试飞(共飞行130架次,170小时)。

运-10采用尖峰翼型。其阻力发散马赫数为0.85,优于波音707的0.84;最大巡航速度为974千米/小时,高于伊尔-62和波音707。运-10远航程气动效率最高的马赫数为0.79-0.8,也较波音707高。

运-10的座千米油耗均较伊尔-62和三叉戟客机低,而与波音707的相当,运-10飞机的上座率只要达到60%,即可回收燃油费和飞机折旧费。

运-10在国内航线使用时有较好的机场适应性,飞机的载荷等级数(LCN)为48-56,较三叉戟客机的62-64.5为低。据不完全统计,在当时的机场条件下,运-10飞机可以使用的国内机场有35个,而波音707和三叉戟客机仅为10个,运-10飞机的推重比大,单发升限可达9500米,很适合飞西藏地区。

运-10飞机经过反复研究和比对,选择采用翼吊式布局,事实证明这恰恰正是之后世界民航客机布局的主流样式

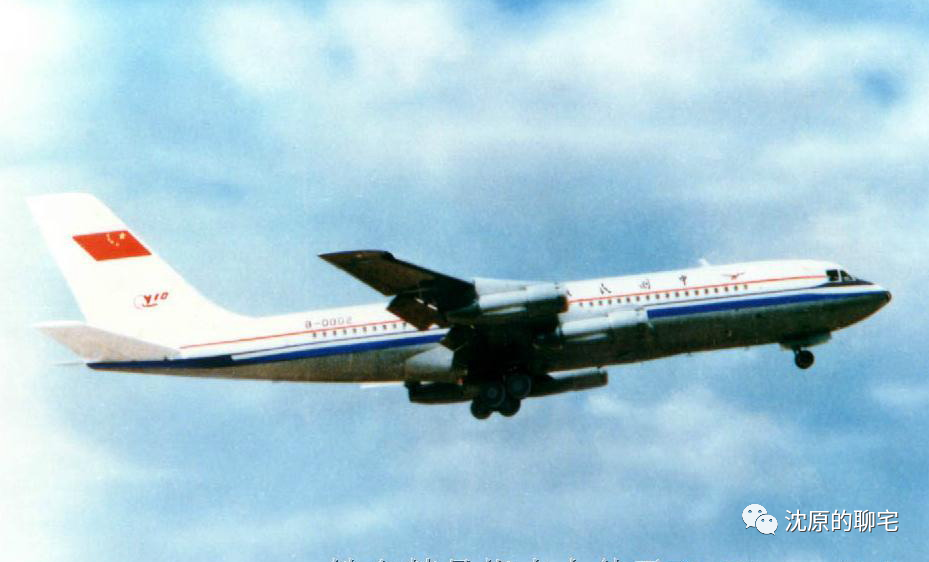

试飞中的运-10飞机,运-10飞机采用飞机和发动机分别试飞的办法,研制过程历经坎坷,但取得了重大的进展和突破

2

运-10的失败,主要源于战略短视和决策错误

运-10飞机于1980年9月26日在上海实现首飞,1980年9月26日,运10飞机在上海大场机场进行首次试飞。飞行时间上午9时37分~10时05分,起飞重量80吨,不收起落架和襟翼,飞行高度1350米,速度310~330公里/小时,绕场两周后着陆,运-10首飞成功。与运-10同步研制的涡扇-8型发动机装在波音-707上进行了飞行试验,实现了中国在大型商用涡扇发动机上“零的突破”。

从1980年10月至1984年6月,运-10先后转场试飞北京、合肥、哈尔滨、乌鲁木齐、广州、昆明、成都等地,7次成功飞抵西藏拉萨。

然而运-10项目却在1986年下马了。官方解释是: “1981年初,民航总局对运10型飞机研制提出意见,认为该机还有不少重大技术问题有待解决,其中如影响安全和经济性能的全机疲劳试验尚未进行,飞机性能还要通过大量试飞才能验收,机上4大系统还缺乏试验数据,有些机载设备还存在问题等等,继续研制类似波音707型水平的飞机是否可取,需要斟酌。因此,1985年2月国家决定运-10型飞机停止研制”。

笔者阅读了大量资料,经过分析和思考后认为,运-10项目的下马,首要问题是战略决策失误,而不是什么“重大技术问题仍未解决”和“研制与波音707飞机类似飞机没有必要”。

运-10大量技术问题在研制试飞工程中没有得到解决,有着多方面的原因,第一是政出多门,科研和管理部门体制未能理顺,运-10的承制工厂当时只是空军飞机修理工厂,缺少足够的科研和工程技术人员,只能从航空部门大量抽调人员充实运-10研制队伍,而这些借调的人员和单位之间矛盾重重,未能形成合力。在管理上,运-10的牵头单位从国家计委、国防工办一度改为机械委,后来又交回国防科工委和国防工办,中间交接混乱,多次出现无人负责的现象。第二是第一次研制大飞机,缺少研制大飞机和进行工程和飞行试验的经验,许多试飞中出现的技术问题,比如大梁设计不合理,强度不够,在试飞中弯曲变形。这些问题导致试飞和研制长期拖延,飞机迟迟无法定型。

但技术问题可以通过理顺体制、解决矛盾去一个一个去克服,运-10在当年虽然面临诸多技术难题,但都并非完全不能解决,只是要花费更多的时间和投入更大的财力精力和物力。而大飞机技术的难度,决不亚于“两弹一星”,要开始大飞机工程,就要做好长期投入、长期艰苦作战的思想准备。研制大飞机是战略决策,是战略投入,没有坚持到底的决心就不可能成功。

有人曾形象地将因遇到技术难题就让运-10下马比作“一个刚开始学步的婴儿,因为还没有最后证明他今后是否能够步履矫健,所以不许生存。”,这个比喻很恰当。

关于“研制与波音707飞机类似飞机没有必要”,运-10无法获得市场成功,这个说法更不值一驳。首先,运-10 并非波音707的仿制版本,虽然运-10在起飞重量和规模上与波音707类似,但部分主要飞行性能却优于波音707。一位拥有驾驶波音707飞行2000小时经验的美国驻华使馆武官参观飞机后对中国设计师说:“凡是熟悉波音飞机的人,站在运-10飞机舱门前看一眼就可以明白,运-10不是波音飞机的复制品,机翼构型明显是不同的。”当时波音公司的总裁对中国设计人员说:“你们毕业了,我们只不过比你们早毕业几年。”该公司一位副总裁在美国《航空航天周刊》撰文说:“运-10不是波音707的翻版,更确切地说,她是该国发展设计制造运输机能力的十年之久的锻炼成果。”

其次,运-10虽然性能与波音707同级,落后于波音737,但这也不是运-10下马的理由。因为波音707飞机即便在欧美国家,也是在上世纪90年代才开始大规模退役,部分波音707飞机仍旧作为货机继续使用。而由波音707改装为军用平台的E-3、E-6和E-8等一系列电子战飞机,时至今日仍是美国和欧洲盟国空军的核心作战力量。运-10作为性能稍微落后的老一代飞机,在噪声、油耗和飞行成本上确实有劣势,在市场竞争中处于不利位置。但航空工业特别是大飞机工业是一个国家的战略支柱产业,从来都不能完全以市场竞争来决定其生存。例如欧洲空中客车公司研制的第一种大飞机A300,从1974年首次交付使用到1978年之间,一共才销售了38架。也就是说,空客公司成立了12年,只卖出了38架飞机,相对巨大的投入而言,产出完全不成比例,但空客公司的股东,英国、德国和法国等国认定大飞机这一高附加值的产业不能操于美国人之手,坚持发展大飞机这一战略支柱产业毫不动摇,继续投入研发新的机型A310和A320,这才成就了这家目前与波音分庭抗礼的世界巨头。很显然,中国研制运-10这样的大飞机,一开始肯定不可能取得市场成功,运-10在商业运营中可以由国家向航空公司提供更多补贴,支持其在国内民航市场使用。而运-10早期型虽然较落后,但也可以像波音737一样,发展出系列机型,通过逐步的升级改进和采用新技术,提升其技术水平,适应航空市场的发展需求。目前世界市场上的经典大飞机型号,都是走这样系列化发展的道路,现在的波音737新型客机与早期的波音737,在技术上早已不可同日而语。这样一来,我们就能以运-10为起点,逐步提升和发展中国的大飞机产业。用军机举个例子,中国自主研制的第三代战斗机歼-10于1998年首飞,而美国第四代战斗机F-22早在歼-10首飞前一年就已出厂并装备美空军部队了,难道我们要因为歼-10研制出来即落后就什么也不做了吗?

综上所述,大飞机与军用飞机一样,都是国家战略产业,以最初研制的机型是否先进、是否能获得“市场成功”来衡量大飞机工业,是非常无知的。

因技术上遇到暂时的困难便因噎废食、裹足不前,因运-10不够先进便否定它的存在意义,这种战略上的短视是运-10下马的主要原因。

运-10的下马,使得中国的航空工业永远失去了在大飞机行业市场份额固定前占据一席之地的绝佳良机,使得中国大飞机事业失去了在起步阶段追赶世界先进水平的机会。运-10的另一位副总设计师周济生说:“现在中国航空工业的水平已经远不如搞运-10时的水平。运-10比欧洲空客起步晚两年,成功试飞后,成为美、苏、欧之后世界第四个掌握大型飞机设计制造的国家。外电评论说,中国航空业与国外大约30年的差距一下子缩短了15年。但现在我估计,中国航空业的水平与国外的差距至少四、五十年。”

运-10的下马,还拖累了相关的航空技术进步。由于中国航空工业一直采取项目牵引技术的发展模式,运-10项目的下马使得诸多配套工程也不得不下马,比如运-10机体开发的LC4高强度铝合金材料,与当时美国总统尼克松波音707专机上用的7075铝合金差不多,但LC4材料很快也下马,使得中国航空铝合金材料发展一度陷入停滞。此外还有发动机,运-10当时研制的涡扇-8发动机,系仿制波音707飞机的JT3D-7涡扇发动机。涡扇-8发动机下马后,上海相关发动机制造厂转产,厂房和设备早已拆除,人员流散。北航的高粱教授评价说,当年上海可以造出钛合金带尖的涡扇叶片,而30年后的今天,整个中国航空工业都无法做到。

机会失去了不会再来,21世纪初,中国重新启动大飞机研制,而这个时候,当年在我们前面不远处可望及项背的波音和空中客车,则已经成了国际航空市场不可撼动的两大巨头。

飞抵西藏贡嘎机场的运-10飞机

在运-10研制过程中,就曾经提出由运-10改装预警飞机的计划,图为运-10预警机设计构型进行风洞试验。实际上,与运-10同级的美国波音707客机成功改装的E-3预警机,至今仍是美国和北约空军的主力预警飞机

3

仿制麦道“借鸡下蛋”的弯路

运-10的下马,标志着走“独立自主“的发展道路遭到彻底否定,中国民用航空工业从此走上了一条把希望寄托在依赖外国技术上的道路。航空部于1986年底提出一个通过国际合作来“开发”干线飞机的计划,分别向波音、麦道和空客三大公司发出项目建议书,波音、麦道很快响应,但空客没有回音。1988年,中方先与波音进行了为期四个月的联合可行性研究。由于麦道82组装项目的牵掣,最后中方还是决定与麦道合作,这就是1995-2000年合作生产麦道90的项目。麦道90项目被称道的是其国产化率达70%,并获得美国FAA生产合格证。但这种没有自主知识产权的“国产化”实际上弱不禁风:1996年底波音兼并麦道公司后,于1997年在全公司范围内关闭麦道90生产线,麦道90生产线只生产了2架就草草收场,麦道90项目血本无归。而且项目尚未完结,波音就通知中方销毁所有的技术资料与图纸。

组装外国整机之路走不通,就走零部件转包生产之路,据说这样可以学习技术、走全过程、培养零部件体系,从而拥有整机生产能力。但问题在于,加工工艺技术和零部件生产与总体设计和系统集成完全是两码事。此外,波音和空客对转包生产控制十分严格,布局分散,任何一个国家都不可能通过转包学到全套部件技术。“为了学技术”就必须不断接受新的部件工作包,往往在前一个转包没有上规模收回成本的时候,就不得不开始接受下一个转包。

在此期间,国产大飞机的自主研制计划则主要停留在纸面,国务院分别在1988年、1991年和1993年三次正式发文,表示要研发容量为150~180座位的大型客机,但航空工业部门因为各种原因未能执行国务院命令。

放弃自主设计去依赖外国设计,中国航空工业就放弃了高端技术能力的发展。从合作组装外国飞机的过程中,中国企业只能学到局部的制造技术,但学不到最重要的设计技术。更重要的是,这样做就把自己的技术学习过程拱手交给外国人去控制,最后因为对方的翻脸而满盘皆输。真正最有价值的战略核心技术,只有靠自己去研发,靠买是买不来的。明白了这些道理,就会明白为什么一旦走上抛弃自主设计的弯路,大飞机事业就会接踵失败。

麦道-90客机的发动机布置在机尾,与运-10的翼吊式布局相比,显然更加落后。但运-10下马之后,中国航空工业仍企图借着与美国麦道公司合作生产MD-90客机来学习先进技术。最终,MD-90的国产化计划因麦道公司被波音公司收购无果而终,中国航空工业为走弯路付出了一笔昂贵的学费

4

C919重启国产大飞机研制

21世纪初,中国重新开始了研制大飞机的实践,这次是走先研制喷气式支线客机,积累经验,随后再并行研制大型民航客机和大型军用运输机的道路。

2000年2月15日,国务院召开专门会议,决定集中力量自主研制出具备世界水平的新型涡扇支线客机ARJ21。2001年8月,新型涡扇支线客机被列入“十五”期间12项重点科技攻关项目。2002年4月30日国务院正式批准新型涡扇支线客机项目正式立项。2002年10月25日,中国一航商用飞机有限公司正式注册成立,全面负责ARJ21飞机的研制发展和市场销售。

ARJ21飞机项目吸在一开始就确定了飞机总体设计和机体生产以我为主进行,发动机和机载设备则面向国际招标选购的思路;而且在飞机总体设计上,则由具有丰富大型军用飞机设计经验的第一飞机设计院负责,了保证飞机机载设备技术的先进性,设备选型采取了国际通行的招标方式,选用了罗克韦尔-柯林斯公司的航空电子系统,霍尼韦尔和派克哈尼芬公司的飞行控制系统,派克哈尼芬公司的燃油和液压系统等等。大量引进国外成熟设备,使得一飞院可以将精力集中于飞机总体设计上,极大降低了ARJ21项目的风险,加快了项目总体进度。

2008年11月28日ARJ21-700首飞成功。2010年10月27日,ARJ21-700更是实现了4架试验机同时试飞的目标。目前,ARJ21正在进行最后的适航取证工作,而量产型的ARJ21也正在生产线上组装生产,并将在明年交付客户。

就在ARJ21飞机取得突破性进展的同时,2008年中国商用飞机有限责任公司(专门承担中国民用大型客机的研制)正式启动了更大型客机的项目论证工作,最终形成了大型客机的初步总体技术方案。此后这一比ARJ21-700更为大型的飞机被正式命名为C919。C是China的第一个字母,也很容易与A(空客)和B(波音)相区别。C919定位于单通道150座级,19代表其最大载客量为190座。

得益于ARJ21项目的成功经验,C919采用了主制造商—供应商研制模式。中国商飞作为大飞机主制造商,定位于设计集成、管理体系、总装制造、市场营销等方面,将发动机、机载设备、材料等主要外包,因而项目风险同样大大降低,项目进度也大大加快。2009年9月8日,C919外形样机在香港举行的亚洲国际航空展上正式亮相。

这次C919大飞机项目重启,国家给予了很高的期望,下了很大的决心。时任国务院总理温家宝更斩钉截铁地表示“研制大飞机是国家意志”。

研制ARJ21支线客机,是中国重启大飞机研制计划的开始,目前ARJ21项目虽然略有延迟,但很快即将交付用户,我们都希望ARJ21项目能够顺利进行下去

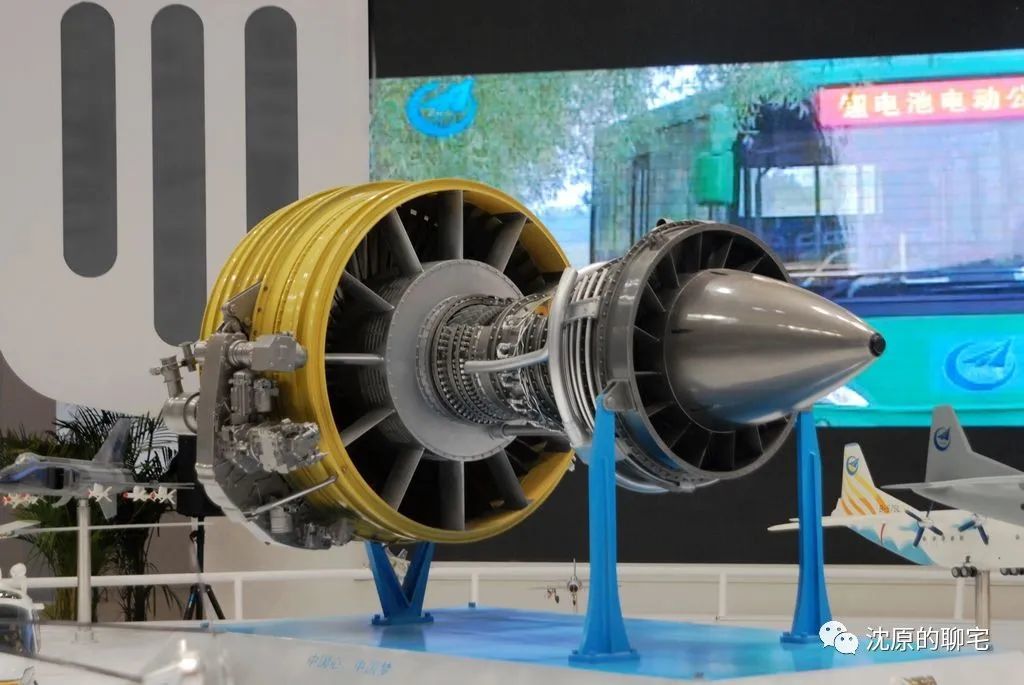

CJ1000A国产发动机,是C919的心脏,也是C919项目能否获得成功的关键

5

国产大飞机研制需要吸取教训

国产大飞机C919目前正处在研制的关键时刻,据报道,由于在设计制造和子系统研发整合方面缺少足够多有经验的技术人员,以及部分初始设计更改,C919原定于2015年交付用户的计划不得不大幅推迟到2017~2018年、而与此同时,另一型国产大飞机,国产大型军用运输机运-20,则于2013年1月26日完成首飞,目前正在试飞当中。

国产大飞机从上世纪70、80年代的艰苦跋涉到上世纪90年代的停滞,到今天终于迎来了大发展时期。由于国家的坚定战略决策和大规模投入,国产大飞机在基础项目比如材料、机械加工设备和工艺等研究创新领域齐头并进,这些以前的弱项和短板得到了空前的重视;同时运-20、C919等项目的推进,正在培养锻炼一支新的设计研发团队。但在看到大飞机事业的可喜成就时,仍然有一些教训需要吸取,有一些问题必须得到重视。

首先,科研管理和用人机制必须理顺。目前C919大型客机的研发主要由中国商飞牵头,该公司为了实现C919的商业化研发,从世界航空工业强国聘请了一系列技术专家。而中国国内目前的大飞机科研力量,主要集中在中航工业第一飞机设计研究院(原西飞所)、西安飞机工业公司、陕西飞机工业公司。如何将来自于不同体制和不同单位的人才力量拧成一股绳,形成科学的用人机制,不再重蹈运-10因用人管理问题导致研制拖延的覆辙,是中国商飞需要解决的首要课题。而目前ARJ21项目中已经出现了一定的问题,比如来自于商飞上海飞机设计研究所的团队中途退出ARJ21项目,改由西飞所接手。而随后又传出ARJ21机翼静力试验不过关,需要重新更改设计的消息。商飞方面甚至透露可能会中途取消ARJ21项目,以更新的喷气式支线客机计划取而代之,这种颇为混乱和朝令夕改的研制和管理方式,对于大飞机项目无疑会造成很大的损害。

其次,要高度重视大飞机动力系统的研制。运-10飞机之所以黯然下马,在技术方面最大的障碍就是涡扇-8发动机迟迟无法定型,同样的,几十年后,妨碍大飞机计划顺利实现的还是动力系统的研制问题。目前军用大运和民用大客的发动机装置研发,正在紧锣密鼓进行当中,且同时有好几个项目齐头并进。其中包括CJ-1000A涡扇发动机项目、仿制俄罗斯D30KP发动机的项目、在“太行“发动机核心机基础上改进的高涵道比发动机项目以及在涡扇-15核心机基础上研发的高涵道比发动机项目。项目多,能体现出国家对于大飞机动力系统的空前重视,证明国家投入了惊人的资源来攻克这个最难的难关。但同时也要看到,中国的发动机科研队伍还很薄弱,发动机项目过多容易分散力量,不利于集中精力打歼灭战。贪大求多的结果很可能是贪多嚼不烂。同时,中国航空发动机的顽疾主要集中在材料、工艺和制造等基础领域,上马过多型号,会浪费一些本应投入到基础研究领域的经费和力量,高涵道比涡扇发动机项目反而会因基础薄弱而陷入困难。

最后,也是最关键的一点,是必须以自主研发为核心,要摆脱核心技术方面对国外的依赖。现在有一种观点,认为大飞机特别是民用大飞机,应该尽可能使用国外先进技术和产品,我们自己只需要做好系统集成和总体设计就行了,所有的子系统都可以向外买。向外购买先进的子系统,短期内的确有利于国产大飞机迅速推向市场,但对国外关键子系统的过分依赖,会使得我们的飞机公司沦为组装工厂,在利润分成上处于极度不利的境地,类似于世界上绝大多数苹果手机都是中国组装的,而中国每制造一部苹果手机,仅能拿走所有利润的2%,也就是10多美元,而苹果公司则能拿到400多美元的利润。而没有利润,就无法支持中国的大飞机工业走向自负盈亏的良性发展轨道。还有一种观点,认为应该学习高铁经验,抛弃国产自主研发道路,全面引进国外核心技术,然后在其基础上开发出我们自己的先进核心技术产品。实际上,高铁经验并不适于移植到大飞机产业上,在欧美国家,由于空中运输和公路的发达,高铁市场需求小,空间小,故德国西门子等企业满足于向中国转移部分核心技术,利同时用其保留的高铁电气系统、转向器系统等关键系统技术,在中国高铁市场中赚取利润。而大飞机则不同,它在欧美是一个成熟而庞大的商业市场,一个飞机合同,动辄几十、上百亿美元,据估计,未来世界航空市场需要2万架大飞机,这是一个极其丰厚的市场,非目前高铁市场可比。而核心技术就是庞大利润的来源,核心技术根本不可能拱手相让。举个例子,中国的汽车工业从上世纪80年代起,就幻想通过技术转让和合资等方式,从西方汽车工业强国那里获得核心技术转移,从而发展我国民族汽车工业。但时至今日,核心技术仍未到手,而中国的汽车市场则完全是外国汽车厂商的天下,国产自主品牌汽车市场占有率仅有25%左右。

( 笔者注:特别是从2018年开始,美国为了阻止中国继续崛起和产业技术向高端发展,在航空、芯片、通信等关键技术领域展开制裁、遏制和封锁,C919项目也受到了影响,将来有可能难以获得美国等西方国家的相关关键子系统和零部件。这一点,更凸显出中国在大飞机上走“自主道路”的必然性。 )

发展大飞机是一条曲折而漫长的道路,C919未来要在国际市场上立足,起码需要10到20年时间,而要想实现中国商飞所说的,与波音和空中客车公司在世界航空市场鼎足而三的目标,则可能需要30到50年时间。我们要抛弃急功近利之心,埋下头来踏踏实实地做工作,付出足够的耐心和汗水,中国的大飞机事业才会有灿烂辉煌的未来。