在绵阳市梓潼县长卿山山脚下,一栋栋红色砖瓦小楼隐藏在苍松翠柏间,这里是曾在中国军工历史上留下重重一笔的“两弹城”。其中,备受瞩目的,是核物理学家、中国第一颗原子弹和第一颗氢弹理论研究设计的总负责人、“两弹”元勋邓稼先的旧居。

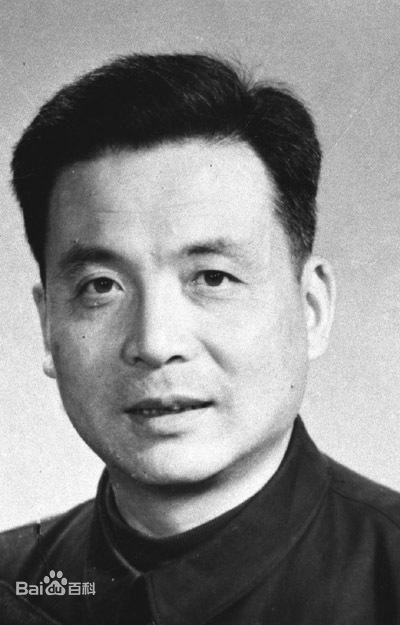

邓稼先,是中华人民共和国核武器理论研究工作的开拓者和奠基人之一。生前是中国共产党第十二届中央委员会委员、国防科工委科技委副主任、核工业部科技委副主任、核工业部第九研究院院长。

邓稼先曾生活在半殖民地半封建社会环境下,亲历过亡国奴的屈辱和痛苦,即使是出生在颇有名望的书香世家,他仍走上了科学救国的道路。在西南联合大学,在吴有训、周培源、赵忠尧等著名物理学家、知名专家和教授的引领下学习物理。抗战胜利后,他在北京大学物理系任教,积极参加了中国共产党领导的反对国民党反动派的民主斗争。

1950年9月,在美国普渡大学研究生院完成深造的邓稼先毅然冲破重重险阻登船回到祖国,投身于社会主义新中国的建设。与他同在的还有赵忠尧等130多名留美学者。回到祖国的邓稼先被安排到了中科院近代物理研究所工作,开始了他梦寐以求的科学事业。至此,他就像是消失了一样,毫无消息。

当邓稼先这个名字再次出现在众人眼中,已是1986年。隐藏了28年的秘密,也随之浮出水面。1964年10月16日,中国第一颗原子弹在新疆罗布泊试爆成功,1967年6月17日,中国又顺利爆炸了第一颗氢弹。从原子弹到氢弹爆炸,中国仅仅用了两年零八个月。这是中国创造的奇迹,是写进历史的时刻。

从1964年到1986年,22年间邓稼先一共参与了32次核试验,邓稼先亲自去罗布泊指挥工作队参与实验就有15次,也触碰过破碎的核弹。

1985年秋冬,单位进行党员登记,在病中的邓稼先按照党的指示学习了相关文件,亲自填写了党员登记,写下了1000余字的整党收获,写出了对党和祖国的事业忠贞不渝的感情。1986年7月29日,邓稼先因严重辐射导致的全身大出血离世,终年62岁。1999年,中共中央、国务院、中央军委决定,授予邓稼先“两弹一星功勋奖章”。邓稼先的一生,真正做到了他经常所讲:“一不为名,二不为利,但工作目标要奔世界先进水平。”

(中共绵阳市委党史研究室宣传科供稿)