自然界有创造力吗? 你可以环目四顾,看看热带鸟精美的羽毛,千姿百态的叶子,微生物的精明策略,令人眼花缭乱的各种能够攀登、爬行、飞行、游泳的生物。生命如此宏伟,如达尔文所说,“无尽之形最为美妙”。 这还不够说服你吗?

所有这一切,难道不是达尔文式进化的产物——进化这种无意识的机器,随机变异并通过自然选择筛选其结果?嗯,不完全如此。达尔文的理论不能完全解释为什么自然拥有如此神奇、无尽的创造性,持有这一观点的可不止是神创论者。苏黎世大学的进化生物学家Andreas Wagner认为:“达尔文的理论肯定是他所在时代最重要的智力成就,也许是所有时代最重要的智力成就。但他的理论无法解释进化论上最大的谜团,甚至连接近解决也做不到。”

Wagner所指正是进化如何进行创新,“生物世界是如何创造的”。自然选择提供了一种强大的方法来筛选不同的变异以有效地解决环境挑战,但它不能解释所有这些变异来自哪里。生物学家Hugo de Vries在1905年就指出,“自然选择可以解释适者生存,但它不能解释适者是如何出现的。”在过去几年里,Wagner和其他一些人开始理解进化中创新的起源。他们的发现使我们不仅可以了解达尔文进化是如何运作的,也能了解它为什么能够运作,是什么使其成为可能。

一个流行的误解是,进化创造新事物仅仅需要一个基因的随机突变,例如基因从一代复制到下一代时发生的一个错误。大多数类似突变的结果只会比之前更糟,突变的基因编码的性状对于生存不太有效,甚至可能是致命的;但在极罕见的情况下,某个突变的性状将提升获得者的生存能力,并将这种有益的突变传播到广大的人群中去。

麻烦的是,性状通常不会如此整齐地映射到基因上:它们来源于在复杂网络中调节彼此活动的不同基因间的相互作用,或“基因回路”。尽管如此,你可能会认为,进化有很多时间,它会最终找到“好的”基因回路。但是数学告诉我们并非如此。

举例来说,进化发育生物学领域的发现告诉我们,许多复杂生物体(包括我们)的不同身体设计不是来自不同的基因,而是来自不同的基因网络在相同的基本回路(即Hox基因回路)中的相互作用和表达。要从蛇到人,你需要的不是一组完全不同的基因,而只是在基本相同的Hox基因回路上的一个不同的布线模式。对于这两种脊椎动物,在回路中有大约40个基因。如果你考虑到这些基因可能彼此调节的不同方式(例如激活或抑制),你会发现可能的回路数量超过10的700次方。这是个很大的数,比可观测的宇宙中基本粒子的数量还多。那么,通过“盲目”进化找到可行的“蛇”或“人类”的性状(或表现型)的Hox基因回路,其几率是多少?进化到底是如何通过重塑寒武纪鱼类的Hox网络将我们创造出来的?

你拥有的单个基因可能并不重要,重要的是它们所在基因网络的属性。

除了多如恒河沙数的基因回路外,进化要进行创新还必须通过其他庞大得让人难以置信的地貌。同样的问题也适用于代谢网络。生物体必须从其能找到的燃料处获取能量,例如微生物的代谢在葡萄糖、乙醇或柠檬酸盐等化合物上进行。在理想的情况下,它们的酶代谢机制将不仅仅是其中的一种,这样能够有更多的生存选择。 但是,要适应其他的燃料谈何容易? 即使对于种类相对较少的常见代谢燃料来说,这种可能的代谢机制的数量也是个天文数字。

类似的爆炸性的组合选择数量同样出现在蛋白质上。蛋白质是由数十至数百个氨基酸组成的分子,氨基酸被链接在一起并折叠成特定的分子形状。在天然蛋白质中有20种不同的氨基酸,对于仅有100个氨基酸长度的小型蛋白质来说,排列组合的数目是10的130次方。然而,到目前为止的40亿年的进化只提供了足够的时间来产生约10的50次方种不同的蛋白质。那么,进化是如何找到这些能够运作的蛋白质的?

最后还有RNA。这种分子曾被认为仅仅是一种中介,能将基因中的化学结构单元(即碱基对)序列转换为催化生化反应的蛋白质中的氨基酸序列,现在则被认为有更多的功用。一方面,因为RNA分子既可以通过将信息编码为序列来模拟基因,也可以折叠成各种形状充当化学催化剂从而模拟蛋白质,RNA是策动早期生命的最佳候选者。更重要的是,我们现在知道,RNA分子是基因活动的重要调节因子:一些基因通过它们编码的RNA分子与其它基因相互作用,RNA可以作为开关将其它基因的表达上调或下调。然而,RNA的进化创新同样面临着数量巨大到荒诞的组合选择。

所有这些情况面临的是同样的问题。达尔文进化论和遗传学的现代综合取得了巨大的成功,但正如瓦格纳所说,这一成功背后有一个“肮脏的秘密”。如果进化缺乏手段去探索数量巨大的组合选择,即时仅仅是其中的一小部分,那么又是如何找到可行的解决方案的呢?从现有的解决方案出发,进化是如何找到通往可行的新解决方案的路径,它是如何创造的?答案至少在一定程度上是非常简单的:这比看起来容易。进化过程所探索的组合选择有一个非凡的结构,而达尔文以及将达尔文主义与遗传学相结合的传承者都没有预料到这一点。

撒下千亿张网络

奥地利科学家Peter Schuster是最早探索进化如何创造的人之一(他是那种只能称之为“科学家”的学者,因为无法判定他是一个物理学家、化学家还是生物学家)。因为对生命从开始的可能性感兴趣(所谓的RNA世界),从20世纪70年代起,舒斯特开始探索RNA可以做什么。RNA分子需要折叠成正确的形状才能成为催化剂;与蛋白质一样,该形状由分子的结构单元序列决定。实际上,这是一个基因型到表现型的问题,基因型是RNA的序列,表现型则是折叠形状。表现型决定了有机体对其环境的适应能力,选择由此发生并最终被记录在基因型中,基因则将此性状继续传递给后代。但是,表现型和基因型之间的关系仍有许多奥秘。可以说,这是我们所谓后基因组时代的最大谜团:要找到多种遗传的表现型在基因型中的编码是极端困难的。

20世纪90年代,舒斯特和他的同事设计了一个计算机程序,可以从序列中预测RNA形状最简单的特征(它的二级结构,即链的一部分如何通过碱基配对与其他部分相连)。对于100个碱基的RNA,有大约10的23次方种可能的形状。但是,值得注意的是这些形状与其序列的相关性。

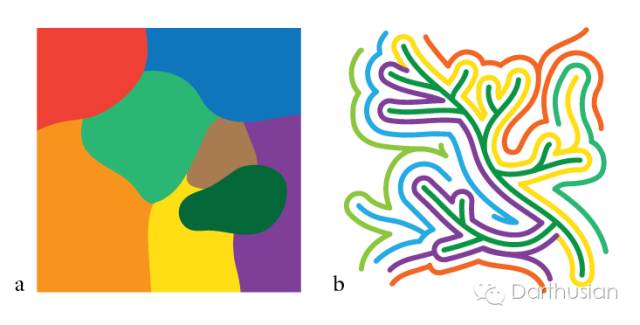

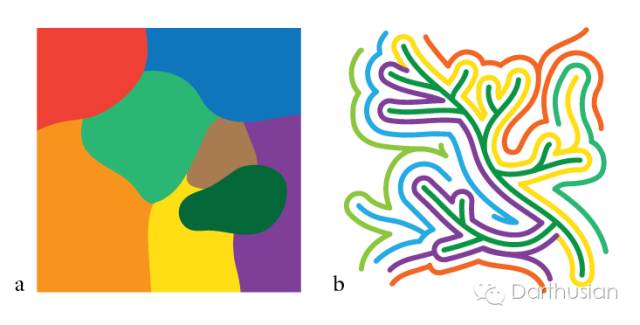

你可能会天真的期望具有相似形状(即表现型)的RNA会有相似的序列,因此一张包含所有可能序列的地图将被分成各种形状的“王国”;这张“地图”是一个多维的序列空间,其中的每个网格点对应一个特定的序列。但舒斯特的发现并非如此。RNA可以有相同的形状和完全不同的序列:你可以从不同的序列获得完全相同的形状和相同的催化功能。但是这些表现型“兄弟”在序列空间的分布却并不是完全相互隔离的。相反,具有相同形状的RNA在一张互相关联、并最终遍布整个序列空间的网络中。你可以通过对序列进行一系列小的改变从一个序列跳到另一个序列,但形状和功能保持不变,就像逐站通过铁路网线一样。这种变化称为中性突变,因为它们对适应度既不是有益的也不是有害的。事实上,许多突变即时不是严格中性而是略微降低适合度的,仍可如准中性的突变般在群体中维持很长时间。

以上就是所有10的23次方种可能形状的情况。换句话说,这个RNA序列空间由10的23次方个网络交织而成,这些网络是联锁的但很少相交。这意味着,高维空间中特定点处的任何给定序列都有大量形状不同的相邻序列,但只要沿着正确的轨迹前进,这一序列就可以一步步变异为形状类似的不同序列。

现在我们知道了关于RNA序列空间的两个关键之处。首先,有许多、许多可能的序列能够产生相同的功能。如果进化是通过自然选择“搜索”该功能,那么会有很多可行的解决方案可供选择。其次,上述序列空间虽然是多维的且无比广阔,但的确是可以通过的:你可以在不丢失所有重要的表现型的情况下中性的改变基因型。这就是为什么RNA是可演化的:不是因为进化有足够的时间筛选大量的变异来找到可行的变异,而是因为有很多可行且互相关联的变异。

西班牙国家生物技术中心的Susanna Manrubia对RNA序列如何决定二级结构进行了更复杂的计算研究,结果证明在基因型-表现型的映射空间中有的确很多冗余。她认为,RNA这一特征可能对其在生命起源中所起的作用至关重要。“存在多种基因型的解决方案对于RNA世界的出现可能是必不可少的,”她说。

蛋白质同样拥有这一属性。不同的生物体经常拥有具有相同形状和酶功能(表现型)的蛋白质,但通常组成这些蛋白质的氨基酸仅有不超过20%是相同的。马里兰州国家卫生研究所的David Lipman和W. John Wilbur 1991年用一个简单的蛋白质结构模型展示了为什么会这样:他们的简化模型蛋白质对应序列空间中的网络,可被中性突变一步一步遍历。2001年,哈佛大学的Anthony Keefe和Jack Szostak用实验证明,蛋白质序列和表现型之间存在的明显的冗余。他们开始寻找由氨基酸随机组成、可结合ATP这种小分子的蛋白质,ATP是活细胞关键的能量储存分子。几乎所有有用的蛋白质都使用ATP作为能源。因此ATP结合物是细胞的重要组成部分。Szostak和Keefe使用化学方法随机合成了大量有80个氨基酸的蛋白质,然后从中筛选恰好能结合ATP的变体。当然,他们无法将上述氨基酸的所有可能组合全部合成出来,但他们在其合成的一小部分样本(6万亿)中,即发现了四种ATP结合物。四个听起来并不是很多,但是,考虑到这仅仅是相对整个序列空间极小的一个样本,那么在其余的序列空间中必然有大量的ATP结合物——研究人员估计大约有10的93次方个。

这表明,可进化性是生物学中及其他复杂网络的一个基本特征。

Wagner和他的同事发现,这种“可进化的”(他们称之为“有系统弹性的”)结构是生物复杂性的共同特征。2006年,Wagner和他的博士后João Rodrigues开始研究大肠杆菌的代谢网络。大肠杆菌可能是所有细菌中被研究得最多的一种,其代谢的生化途径早已被学界熟知。大肠杆菌分解葡萄糖,并从其中合成自身生存需要的60个关键分子结构单元。但是,如果其中的一个代谢反应改变了,这些大肠杆菌的“邻居”是否仍可依靠葡萄糖生存吗?这样的邻居有很多,但Wagner和Rodrigues计算了超过1000种“邻居”的代谢反应,发现其中几百种仍可依靠葡萄糖生存。换句话说,大肠杆菌的代谢网络并非精准的为葡萄糖定制——许多其他变种也可以。研究者继续搜索代谢网络的空间,探寻邻居的邻居是否也能依靠葡萄糖生存。他们发现,可以沿着这个葡萄糖代谢者网络一直变异下去,直到发现某种与大肠杆菌只有20%代谢反应相同的生物。与此前一样,数量巨大的可能选择都可以通过小步的中性步骤到达。进化将大量的生物送出去探索这个错综复杂的图书馆,寻求生命问题的最好回答。当Wagner偶然发现这种“代谢空间”意想不到的拓扑性质时,他几乎欣喜若狂。

基因回路同样如此。Wagner与物理学家Olivier Martin合作,研究基因调控网络的可能空间。他们搜寻能够生成同样基因表达(即同样的表现型)的不同基因调控网络;例如,在三个基因A,B 和C的网络中,通过A抑制B或C抑制B均可实现相同的结果,即关闭基因B的表达。即使只有仅仅十几个基因,要穷尽相互作用网络的可能数量也会大得惊人,因此研究人员只能研究其中极小的一部分。但研究结果是明确的:一方面,基因回路通常有几十到几百个具有相同表型的邻居;另一方面,其构成90%都不一样的回路,仍然可以产生相同的基因表达模式。

这有助于解释基因回路一个令人困惑的特性——系统弹性。20世纪90年代末,斯坦福大学的一组研究人员创造了大约6,000个酿酒酵母的变体,每个都缺少一个不同的基因,却发现其中许多变种能与未变异的酵母一样正常生存。其他生物同样如此:很多基因即使完全去掉,也对生物体没有明显影响;大量类似的基因回路可以完成与原始回路同样的工作。系统弹性是创新的补充:可以在大量替代品中进化出新特征和形式的基因网络,必须对细小的变化有强大的系统弹性,因为几乎肯定有替代品可以实现同样的功能。对于基因决定论,这是一剂解毒药:你有哪些基因可能并不重要,是基因网络而非单个基因在发挥作用。

巴塞罗那基因组调控研究中心的Johannes Jaeger认为,Wagner的工作是“真正的创新,非常重要。” 他正在研究控制果蝇等昆虫生长的基因网络的进化和发育,试图验证这些想法。“到目前为止,我们的结果与Andreas的见解一致,”Jaeger说。他们发现,不需要批量的重组基因,只需要调整一些基因调控机制,就可轻易的在按顺序还是同时形成蝇身节段之间切换。“这解释了不同果蝇种类中基因表达模式的差异,”Jaeger说。“不同的模式可以由同一组基因产生。”

进化是自然法则吗?

相对于造就生物系统的进化过程,这些发现揭示了生物系统一个更底层的属性,即进化是在什么样的地貌上造就生物系统的。进化之所以可能,是因为上述地貌具有特定的拓扑性质,无论是基因、代谢物、蛋白质亦或核酸序列,其功能性类似的组合相互连接成巨大的网络覆盖整个多维空间。

人们可能会认为,生命世界最初的创造是合成生命的组件:氨基酸和糖等组成生命分子的化学成分。但事实上这种创造是很容易的,只要有合适的原材料和环境再加上一点运气可以做到。更难的问题是,生命是如何超越被动的原始汤,开始达尔文式进化的?Manrubia认为,这个原初的创造性一跃可能来自复杂巨大的中性(或准中性)网络。这意味着,即使对于随机、非生物生成的RNA序列,仍有很大的机会找到一些能够实现有用功能的序列。“在某种意义上,如果表现型在序列空间中有足够多的体现,你就有了免费的功能,”Manrubia说。她的计算机模拟显示这样的RNA序列并不罕见。“在没有进化过程本身的情况下,可能会出现足够好的解决方案作为进化过程的种子。”尤为可能的是,会出现可以自我复制的序列,然后进化程序就开始运行了。“自然选择可以很快地把平庸的解决方案变成完全适应性的解决方案,”Manrubia说。

这表明,可进化性和对创新的开放性不仅是生命的特征,而且是信息本身的特征。

生物分子组合的这种结构使自然能够大胆的进行创新,而不是永远围绕现存的进行增量变化。进化只需沿着中性(或准中性)的突变网络随机游走,就可以在不损害生物适应性的情况下,针对环境造就的选择压力得到创新的解决方案。通过这种中性漂移,生物体可以到达相位空间中的某些位置,而从原始起始位置进行严格的适应性突变却无法达到这样的位置。

长期以来,前述随机漂移在进化中的作用一直受到认可。进化生物学家John Tyler Bonner最近提出,随机漂移可能比之前认为的更为重要,尤其是对于硅藻、放射虫等微小的海洋生物来说,这些海洋生物极其多样化的形状和结构并不一定是适应环境的结果。这些极富创造性和艺术性的形态不单令生物学家惊讶,还启发了不少艺术家的灵感。现在看来,我们可以理解这种多样性和创造性来自何处。

更重要的是,Wagner及其他人提供的新观点可以解决一个长期存在的争论,即群体适应性与个体适应性之间明显存在的冲突。鉴于大多数突变会降低适应性,一些细菌产生的突变数量似乎对于个体适应性来说过多了。一个流于简单化的解释是,许多突变对整个群体都有好处,因为它们为适应新的环境挑战提供了更多的选择。但是,在拥有系统弹性的网络上产生的突变更有可能是中性的,这既对个体有利(因为产生有害突变的机会较小)也对群体有利(因为它能在需要时提供新的适应方式)。

那么,为什么进化选择的空间拥有这一具备系统弹性的结构?“我们就是不知道为什么基因型的网络是以这样的方式交织的,”Wagner承认。西雅图Fred Hutchinson癌症研究中心的Jesse Bloom是蛋白质进化的专家,他认为这个问题可能得反过来看:“我们可以认为,只有当这种特性存在时进化才能有效地运作,因此能够进化的就都拥有这一特性,“Bloom说。但他承认,这将很难得到证明。

然而,上述答案可能超出了生物学的范畴。Karthik Raman是Wagner实验室的前博士后,现在在印度理工学院马德拉斯分校工作,他在电子元件领域研究了类似的问题;对执行二进制逻辑功能的电子元件来说,某些不同的电路能产生相同的二进制逻辑功能,与基因类似。Raman将有16个组件的电路随机重新布线,并试图确定哪些组件会执行特定的逻辑操作,Raman发现,电路也具有这种可演化的拓扑结构。但是关键在于,只有当电路足够复杂时,这一属性才会出现——如果组件太少 ,很小的变化就能破坏了其功能。“电路越复杂,能承受的重新布线越多,”Wagner说。这不仅开启了使用达尔文原理进行电子电路设计的可能性,而且表明,与生物学的发现一致,可进化性是复杂网络的一个基本特征。

Manrubia也同意复杂性是关键所在:“很明显,可进化性只能在高维的基因型空间中实现。” 有更多的方向,就能达到更多的选择。“随着序列的邻居数量增加,某些邻居能提供可行解决方案的可能性也会增长。”因此,对于生活在不同环境的生物来说,更大的基因组将更有利于产生适应性的变异;更大的基因组虽然需要耗费成本复制和保持大量的DNA,但从系统弹性中获得的收益更多。

诺贝尔奖获主化学家Manfred Eigen是舒斯特的合作者,他长期以来一直认为,可进化性和对创新的开放性不仅是生命的特征,而且是信息本身的特征。他认定,达尔文进化不仅仅是生物学的组织原理,而且是“物理定律”,是信息在复杂系统中组织的必然结果。如果这是正确的,那么生命的出现可能不是一个奇迹般的机会恩赐,而几乎是数学的必然性。